中醫藥防治化療致周圍神經毒性網狀Meta分析※

李加葵 田劭丹 呂麗媛 侯 麗 羅 美 陳信義

(1.北京中醫藥大學第一臨床醫學院,北京 100029;2.北京中醫藥大學東直門醫院血液腫瘤科,北京 100700)

目前對于惡性腫瘤,特別是晚期惡性腫瘤的治療,在力爭控制疾病進展、延長生存期的過程中,尤需關注降低治療中所致不良反應發生。化療所致周圍神經病變(chemotherapy induced peripheral neurotoxicity,CIPN)是化療藥物常見不良反應之一,其總發生率大于60%[1],可能導致化療減劑量甚至被迫中斷而影響治療計劃實施及臨床療效。因此,防治化療致周圍神經毒性的發生尤為重要。可導致CIPN的常用化療藥物主要包括鉑類、微管蛋白抑制劑、沙利度胺、硼替佐米等[2]。目前CIPN的發生機制尚未完全闡明,雖已陸續開展大量藥物臨床研究如離子通道調節劑、神經保護劑、神經遞質受體抑制劑、抗氧化劑等,但均未取得理想療效。美國腫瘤學會(ASCO)頒布的最新指南也僅推薦度洛西汀治療CIPN所引發的神經痛,并且無任何治療手段被建議用于預防其發生[1]。中醫藥研究領域同樣關注CIPN的防治,多項研究證實中藥口服、中藥外洗、針灸治療、中藥注射劑等治療措施均可不同程度降低CIPN的發生和程度。

網狀Meta分析是將具有相同研究目的的多種干預措施進行直接或間接量化比較,以分析比較不同干預方法之間的相對有效性,并參照某一結局指標對療效的優劣進行排序,從而為臨床選擇提供證據支撐。本研究采用網狀Meta分析方法,選取以“評價不同中醫方法防治化療所致周圍神經毒性效果”為主要結局指標的規范化臨床研究文獻,進行深入客觀分析,為臨床應用提供科學依據[3]。

1 資料與方法

1.1 一般資料 計算機檢索中國知網、維普資訊中文期刊服務平臺、萬方數據知識平臺、中國生物醫學文獻服務系統、PubMed、EMbase、Cochrane Library、Web of Science中以評價不同中醫療法防治化療藥物致周圍神經毒性為主要研究指標的隨機對照臨床研究,檢索時限均從建庫至2021年12月。檢索采用主題詞與自由詞結合的方式。中文檢索詞包括“化療”“化療所致外周神經病”“化療所致周圍神經毒”“周圍神經毒”“化療神經毒性”“中醫藥”等,英文檢索詞包括chemotherapy、chemotherapy induced peripheral neuropathy、peripheral neurotoxicity、peripheral neuropathy、traditional Chinese medicine等。

1.2 文獻選擇

1.2.1 納入標準 ①研究類型:隨機對照試驗(RCT)。②研究對象:經病理學診斷為惡性腫瘤的患者,并在接受化療前無神經系統疾病或內分泌疾病引起的周圍神經損傷。③干預措施:試驗組為化療同時給予中醫療法,對照組為單純化療或化療同時給予安慰劑,患者所用化療方案均含有易致周圍神經毒性藥物,藥物劑量、干預時間無嚴格限制。試驗組與對照組采用相同化療方案。

1.2.2 排除標準 ①非RCT;②非中文或英文的文獻或重復發表的文獻;③試驗組措施非中醫療法,對照組措施非空白對照或安慰劑對照的文獻;④結局指標無周圍神經毒性發生率的文獻;⑤無法獲取全文或數據不全的文獻;⑥動物實驗、綜述、評論或系統評價類文獻。

1.2.3 資料提取 由2位研究者按照納入和排除標準分別閱讀題目和摘要對所獲文獻進行初篩,進一步查找并閱讀全文進行復篩,如有不同意見,通過第三方研究者協助解決。2位研究者對納入的研究進行獨立數據提取,包括作者、發表年限、腫瘤類型、化療方案、干預措施、樣本量、結局指標、結局判定標準等,由第三方研究者核對數據的一致性。

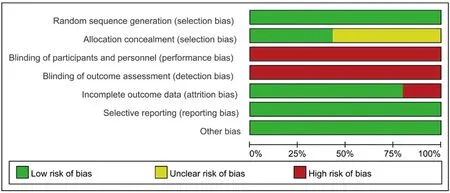

1.2.4 質量評價標準 使用 Cochrane Handbook(5.1.0版)RCT偏倚風險評價標準對納入的研究進行質量評價,評價范圍包括:隨機序列生成、分配隱藏、對患者和(或)試驗人員實施盲法、對結局評估者實施盲法、結果數據完整性、選擇性報告、其他偏倚7個方面。針對以上7個方面,對納入研究做出“低風險”“高風險”“不清楚”的判斷,采用Review Manager 5.3軟件繪制偏倚風險報告。如對評估結果有不同意見,則由第三方研究者參與商議討論并做出最后決定。

1.3 統計學方法 采用STATA 15.0統計軟件對已收集到的數據進行網狀Meta分析,完成相關證據網絡圖的繪制。納入文獻所選用的結局指標為計數資料,預防周圍神經毒性發生有效率為效應指標, 采用OR為效應統計指標,并計算其 95%置信區間(95%CI),其中置信區間在1的兩側提示(P<0.05)差異有統計學意義。根據累計排序概率圖下面積(SUCRA) 值的大小,對各中醫療法防治化療所致周圍神經毒性效果進行排序,從而得出最佳干預措施。運用STATA15.0軟件繪制比較-校正漏斗圖,判斷是否存在發表偏倚。

2 結果

2.1 文獻檢索結果 初檢共獲得792篇文獻,將納入研究的題錄導入EndNote軟件,初篩剔除重復文獻156篇,排除綜述、系統評價、動物實驗等類型文獻201篇,剩余435篇文獻根據納入、排標準進行篩選,閱讀摘要后排除文獻359篇,剩余76篇文獻按照納入、排除標準篩選,最終納入符合要求的RCT 31篇,均為中文文獻。

2.2 納入研究基本特征 所納入的研究共31項[4-34],均為RCT。文獻發表年限在2009年至2019年,均為發表在國內期刊上的中文文獻。所納入研究共涉及3種不同的中醫療法,中藥注射劑、中藥口服、中藥外用治療。結局指標為周圍神經毒性的總發生率,次要指標為嚴重周圍神經毒性的發生率。對于結局指標判定標準,有23篇文獻采用Lévi's專用感覺神經毒性分級標準,4篇采用NCI-CTC評價標準, 4篇采用WHO評價標準。化療方案均為含有奧沙利鉑的化療方案。試驗組與對照組在治療前的年齡、性別、腫瘤類型等方面的差異均無統計學意義。見表1。

表1 納入研究基本特征

2.3 納入研究質量評價 納入的31個研究中,有13個研究使用隨機數字表法的分配方法,其余研究僅提及“隨機”或未描述具體的隨機方法。6個研究報告了脫落情況。所有研究均未提及分配隱藏方案和報告盲法。見圖1。

圖1 納入研究質量評價

2.4 網狀Meta分析結果

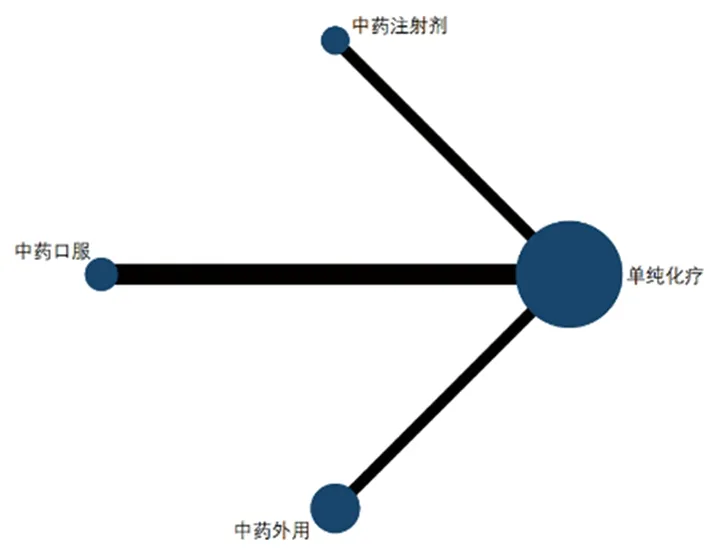

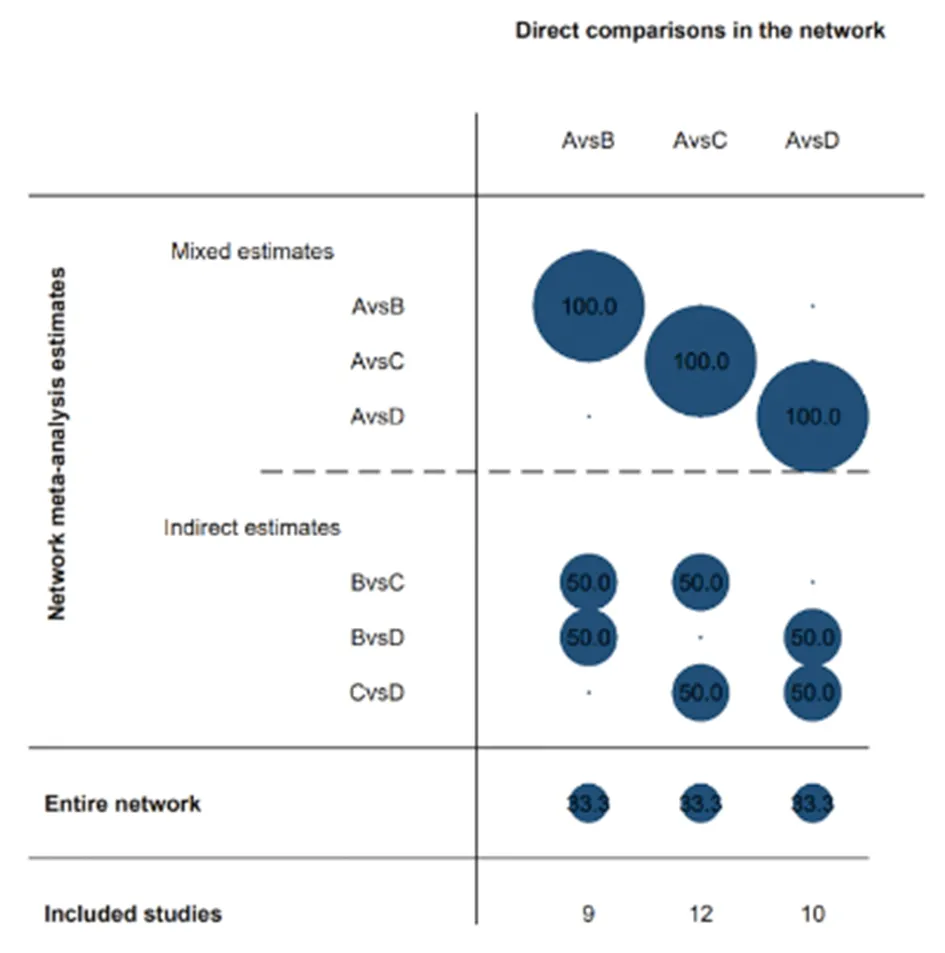

2.4.1 證據網絡 各項研究均報告了周圍神經毒性發生病例,圖中連線代表有直接比較的干預措施,連線粗細代表研究數量,其中點與點間有連線,表示兩種干預措施間有直接比較證據,無連線表示無直接比較證據。圓點大小代表使用該干預措施的樣本量。點越大表明涉及的研究病例數越多。圖3示本研究包括3種中醫藥干預措施,可形成6個不同的兩兩比較。納入的31項研究共存在3個直接比較,剩余3個比較無直接研究證據,其療效比較結果將由間接比較產生。直接比較為各項中醫藥療法與單純化療或加安慰劑相比,間接比較為3種中醫療法間的比較結果。圖4顯示不同直接比較對網狀分析結果的影響。由圖可知,各直接比較對結果的影響度一致。見圖2、圖3。

圖2 網絡證據圖

圖3 網絡貢獻圖

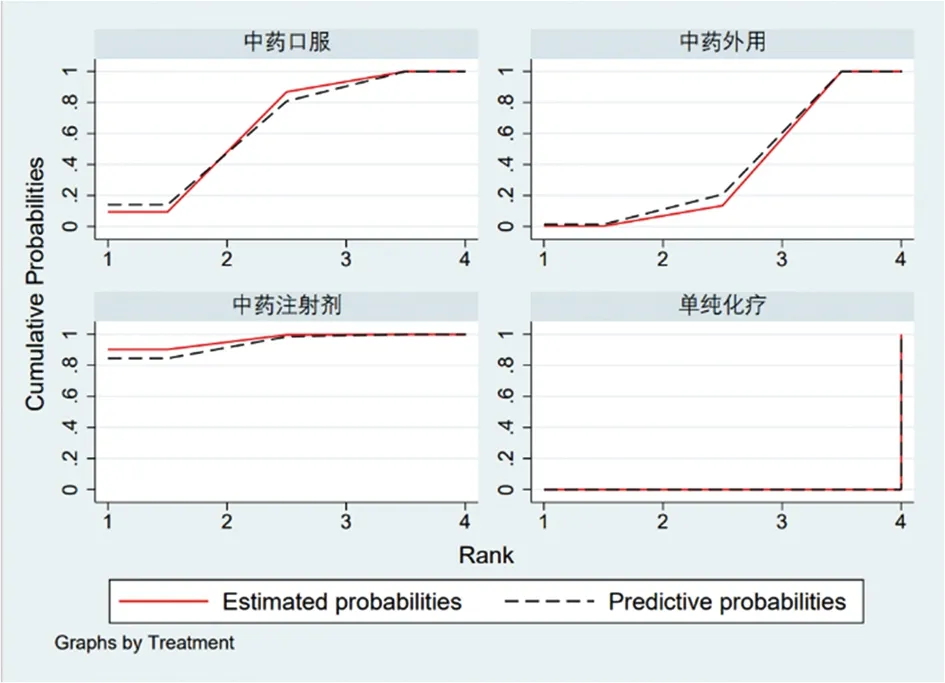

圖4 預防周圍神經毒性發生有效率累積概率

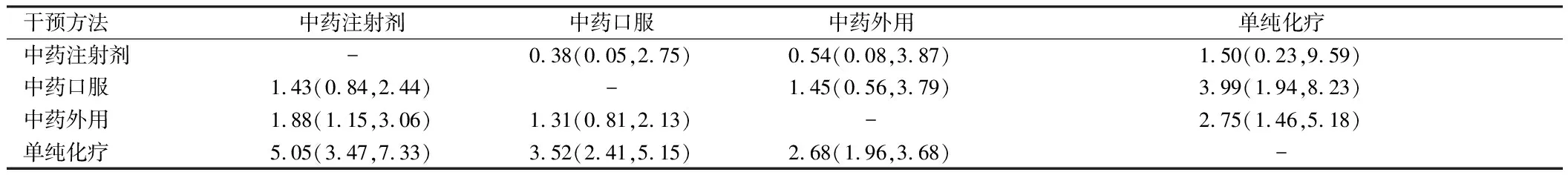

2.4.2 周圍神經毒性總發生率 對所納入的31項研究進行網狀Meta分析,結果顯示,與單純化療或加安慰劑相比,中藥注射劑、中藥口服、中藥外用均可有效降低經奧沙利鉑化療后所致周圍神經毒性的總發生率,其差異具有統計學意義:中藥注射劑VS單純化療OR=5.05,95%CI(3.47,7.33),中藥口服VS單純化療OR=3.52,95%CI(2.41,5.15),中藥外用VS單純化療OR=2.68,95%CI(1.96,3.68)。中藥注射劑與中藥口服療法、中藥口服與中藥外用療法間效果比較差異不具有統計學意義。在干預效果排序方面,各干預方法的SUCRA值越大,表明該方法在預防化療所致周圍的神經毒性發生率的效果越好。中藥注射劑、中藥口服、中藥外用的SUCRA值分別為94.9、62.1、43。3種中醫治療依照SUCRA值由高到低排序為中藥注射劑、中藥口服、中藥外用,即在預防化療后所致周圍神經毒性的效果上,中藥注射劑可能優于中藥口服及中藥外用。見表2、圖4。

表2 不同療法預防周圍神經毒性發生的有效性分析結果

2.4.3 嚴重周圍神經毒性發生率 中藥口服VS單純化療OR=3.99,95%CI(1.94,8.23),中藥外用VS單純化療OR=2.75,95%CI(1.46,5.18)。表示在單純化療基礎上,加用中藥口服與中藥外治療法均可降低嚴重周圍神經毒性的發生率。其中,中藥口服與中藥外用相較單純化療均具有統計學意義,中藥口服與中藥外用之間的效果比較亦無統計學意義。中藥注射劑VS單純化療OR=1.50,95%CI(0.23,9.59),說明中藥注射劑在預防嚴重周圍神經毒性的發生中較單純化療無統計學意義。三者SUCRA值由高到低排序為中藥口服、中藥外用、中藥注射劑,故推測3種療法中口服中藥在預防嚴重周圍神經毒性的發生方面可能效果最佳。見表2、圖5。

2.5 同質性、相似性、一致性 本研究網絡證據圖無閉合環,所以無需進行不一致性檢驗,可采用一致性模型分析。納入的31篇文獻中對照組均為單純化療或加安慰劑對照,試驗組均為化療聯合某種中醫療法,并且受試對象均為進行化療的惡性腫瘤患者且基線資料可比,因此滿足了臨床相似性及方法學相似性。

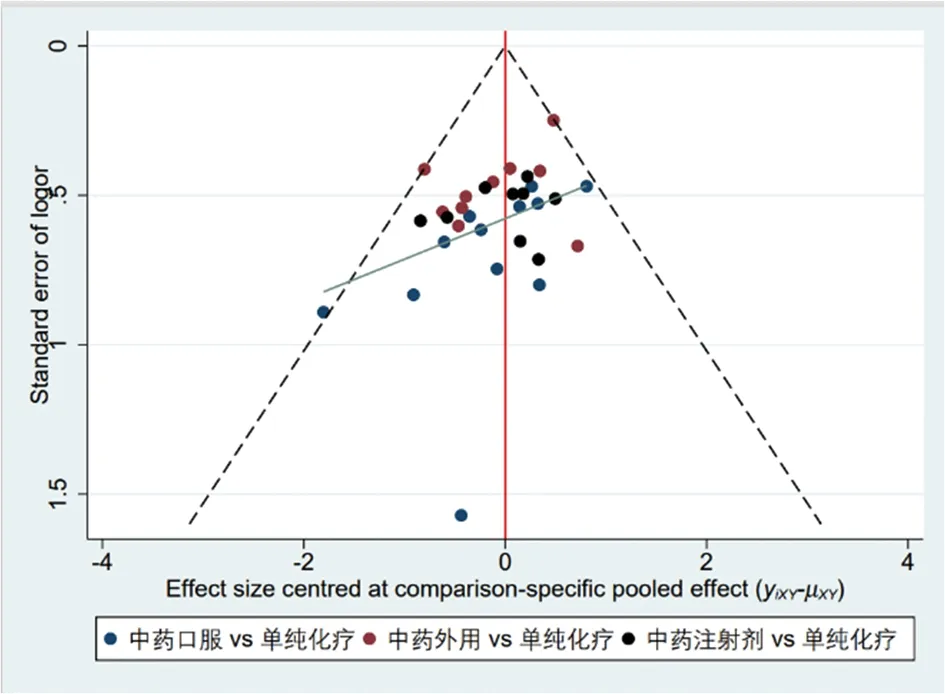

2.6 發表偏倚檢測 選擇預防周圍神經毒性總有效率為代表繪制漏斗圖,不同顏色的點分別代表不同干預措施的直接比較,各散點分布在漏斗圖范圍內,且關于零位線基本對稱,表示研究存在小樣本效應或發表偏倚的可能性較小。見圖6。

圖6 比較-校正漏斗圖

3 討論

3.1 文獻研究 本研究文獻篩選后發現符合納入標準的文獻均為針對含奧沙利鉑化療方案的研究。奧沙利鉑作為第三代鉑類化療藥物,在臨床上廣泛用于消化系統惡性腫瘤的治療,但其所導致周圍神經毒性在臨床中發生率極高。目前研究顯示奧沙利鉑引起周圍神經毒性發生發展的機制錯綜復雜,尚未完全明確,其發生率及嚴重程度與劑量強度、累積劑量、治療進度、給藥持續時間等有關。隨化療周期逐漸延長,奧沙利鉑劑量逐漸累積,就可能會發生慢性神經毒性,其常發生于化療用藥的第6~8周期。主要癥狀表現為運動及神經功能紊亂,持續性手足疼痛。早期出現四肢觸覺不靈敏,疼痛感、寒熱感不明顯等癥狀。當前臨床處理多為經驗性用藥,但有報道稱經研究證明不支持其有效性,或使用中會影響化療療效,增加患者不良反應。

本文共納入31項研究,其中中藥注射劑干預研究9項,中藥外用研究10項,中藥口服干預研究12項。中藥注射劑包括參附注射液、參麥注射液和黃芪注射液。所納入研究的中醫外治方式為中藥外洗或中藥熏蒸。中藥口服方面,試驗組所使用的方劑與中醫辨證論治治則相符合,代表方劑依次為黃芪桂枝五物湯(和營行痹)、當歸四逆湯(溫經散寒養血通脈)和補陽還五湯(益氣和血),且已有現代研究證實三者均可有效防治化療所致周圍神經毒性。黃芪桂枝五物湯可以增加局部循環血液灌流,促進側支循環的建立,還具有抑制血小板聚集,提高外周組織的抗缺氧能力的作用,從而加快神經修復及傳導[35]。當歸四逆湯可以降低化療所致周圍神經毒性的發生率,改善化療患者的生活質量[36]。補陽還五湯可以改善局部微循環,保護神經元和促進神經再生[37]。

3.2 臨床應用 目前臨床上運用中醫藥治療CIPN仍以口服中藥與中藥外用為主,結合網狀Meta分析結果,中藥口服或外用均能取得明顯療效,且代表方劑的選用證實氣虛血瘀寒凝與CIPN的發病密切相關,故在臨床治療中把握病機,采取積極措施,可有效降低CIPN發生。本項網狀Meta分析研究彌補了臨床研究中缺乏不同中醫治法對防治化療所致周圍神經毒性效用的比較分析,結果顯示采用不同中醫藥療法對降低化療所致周圍神經毒性的發生均有一定效果。在嚴重周圍神經毒性的防治方面,可優先選用中藥口服或中藥外用進行預防干預。本研究共涉及3種中藥注射劑,在臨床試驗及本項分析研究中取得較好療效評價,為中醫藥治療CIPN提供證據支持。但中藥注射劑的使用常未遵循“辨證論治”的原則,基于研究的局限性,不同療效排序并不能完全表示其優劣,因此仍需慎重看待研究結果。

3.3 不足與展望 文獻篩選入選比顯示,總文獻量較多但高質量的RCT偏少且樣本量有限,故不排除可能存在發表偏倚,導致納入研究的文獻數量相對有限,一定程度限制了證據的推薦與應用,故研究結論中顯示中藥注射劑的療效水平有待進一步研究證實。不同中醫治法療效比較多為基于不同試驗結果的間接比較,可能影響分析結果的精確性。已發表臨床研究大部分都是鉑類藥物所致周圍神經毒性,對于長春堿類、紫杉醇類等藥物所致周圍神經毒性研究較少。未來臨床研究方向可拓展大樣本標準RCT,并對不同種類易致周圍神經毒性化療藥物進行分層中醫藥干預臨床觀察,為中醫藥防治CIPN提供可靠循證依據。