基于“臟腑理論-從肝脾論治”的中藥治療兒童抽動障礙的有效性與安全性Meta分析※

李冬梅 沈紅巖 王 子

(1.遼寧中醫藥大學附屬醫院康復中心綜合管理辦公室,遼寧 沈陽 110032;2.遼寧中醫藥大學附屬醫院中醫兒科,遼寧 沈陽 110032)

抽動障礙(tic disorder,TD)是一種以反復、快速、不自主以及重復且無節律性的一個或者多個部位運動或發聲抽動為主要特征的神經精神障礙性疾病,好發于兒童或青少年時期,尤其以5~10歲兒童最為常見,男性發病率高于女性[1]。TD對兒童自身無器質性損害,但是會影響其身心發育,對患兒生活質量以及學習影響較大。目前兒童TD的發病機制尚不明確,多認為其發病原因是多源性而非單一性的,是生物-心理-社會多因素共同作用所致的結果[2]。臨床上多以典型抗精神病藥物治療,如硫必利、氟哌啶醇,此類藥物雖可有效緩解患者的臨床癥狀,但不良反應發生率較高,因此患兒家屬接受程度較低[3]。中醫學無兒童TD相關病名的記載,大多數醫家將其納入“慢驚風”“瘈疭”“肝風證”等范疇。眾多中醫學者基于中醫理論,從臟腑辨證出發,結合陰陽、氣血津液、經絡等辨證方法對兒童TD進行辨證施治,取得了較為顯著的效[4-6]。本研究通過Meta分析方法,系統評價基于“臟腑理論-從肝脾論治”運用中藥治療兒童TD的有效性和安全性,為臨床治療提供循證參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料 對國內外數據庫進行檢索,包括中國知網、萬方數據知識服務平臺、維普中文期刊服務平臺、PubMed、The Cochrane Libraryo、Embase。檢索時間為各數據庫建立至2022年3月,檢索語種為中文和英文。中文檢索詞為中藥、臟腑理論、肝脾論治、兒童抽動障礙、隨機對照研究,英文檢索詞:traditional Chinese medicine,viscera theory, treatment of liver and spleen,tourette's syndrome in children, randomized controlled study。

1.2 文獻選擇標準

1.2.1 納入標準 ①屬于隨機對照試驗(RCT);②年齡小于18歲;③符合兒童TD的臨床診斷標準;④治療組采用基于“臟腑理論-從肝脾論治”的中藥治療,對照組采用安慰劑、西藥常規治療或空白對照;⑤樣本量大于10例;⑥結局指標:總有效率、臨床癥狀積分、不良反應。

1.2.2 排除標準 ①不同中藥之間療效對比,治療組聯合推拿、針灸等其他中醫療法;②數據重復文獻;③研究數據描述不清、數據缺失;④同一數據指標發表≥2篇文獻者;⑤不是病例對照研究;⑥數據報告不完整,數據無法利用;⑦研究療效評價不顯著;⑧綜述類相關文獻;⑨臨床個案。

1.3 文獻篩選與數據提取 本研究由2名研究者對所有文獻以及數據進行篩選、提取,二者交叉核對,若意見不一致,則二人商討后解決。提取的信息數據包括:研究設計、一般資料(年齡、性別)、干預措施以及結局指標(治療有效率、臨床癥狀積分、不良反應)等。

1.4 質量評價 使用 Cochrane 系統評價手冊5.1.0[7]對納入的RCT 進行質量評價,評價的內容包括:數據完整性、隨機序列生成方法、報告偏倚和其他偏倚、分配隱藏方法、盲法實施。質量評價由2名研究人員進行,若意見不一致,則征求第三者意見后解決。

1.5 統計學方法 本研究中的數據采用RevMan 5.4軟件進行Meta分析。將治療組和對照組臨床療效、不良反應計數資料輸入RevMan 5.4進行分析,采用相對危險度(Risk Ratio,RR)為效應指標。將治療組和對照組臨床癥狀積分輸入RevMan5.4進行分析,使用加權平均差(Weight mean difference,WMD)作為效應指標,并計算95%置信區間(confidence interval,CI)。首先用χ2檢驗確定研究間是否存在異質性,P>0.05,I2<50%,則認為研究間具有同質性,采用固定效應模型進行Meta分析;如果P<0.05,I2≥50%,為研究間具有異質性,則選擇隨機效應模型;如果P<0.05,且不能判斷異質性來源,則不進行薈萃分析,采用描述性分析。分別采用倒漏斗圖、Egger's 直線回歸法評估是否存在發表偏倚。以P<0.05認為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 檢索結果 通過計算機數據庫檢索得到3834篇文獻,剔除重復研究后得到2012篇,對文獻的題目和摘要進行初步閱讀得761篇,排除不相關研究、綜述和病例報道以及無對照文獻457篇,初步納入304篇,然后對文獻進行全文細致閱讀,剔除數據不全、無主要結局指標的文獻296篇,最終納入8篇[8-15]臨床對照研究,共計1047例樣本含量。

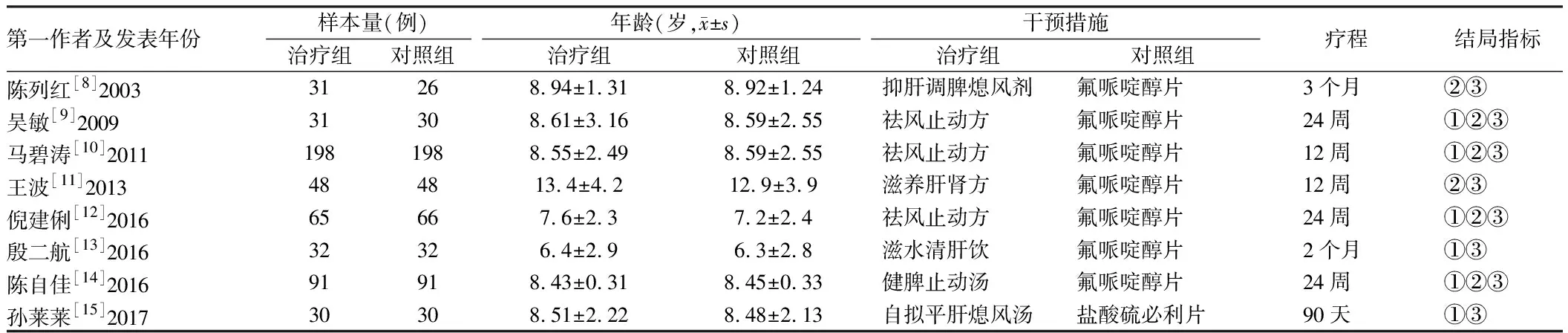

2.2 納入研究基本信息 納入的8項RCT中,共有1 047例患者,其中對照組521例,治療組526例。7項[8-14]RCT中對照組使用氟哌啶醇治療,1項[15]RCT使用硫必利治療。見表1。

表1 納入研究基本信息

2.3 納入研究方法學質量評價 納入的8項 RCT中2項[9,12]研究采用隨機數字表法,其余均不清楚;1項[11]

使用計算機分配隱藏,其余均不清楚;1項[11]研究對結局測量者使用盲法,其余均不清楚;1項[11]研究患者退出或失訪,其余研究均完整;所有研究的選擇性報告結果和其他偏倚來源均不清楚。見表2。

表2 納入研究方法學質量評價

2.4 Meta分析結果

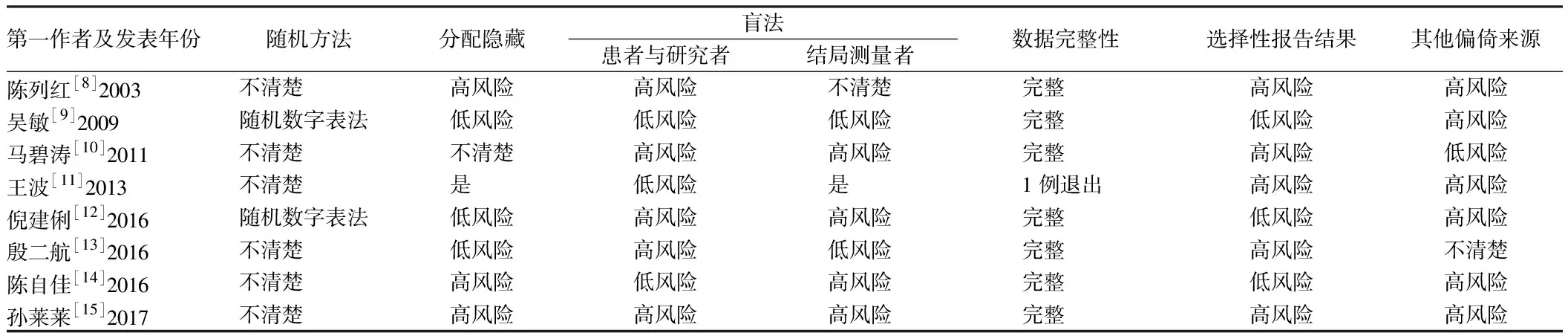

2.4.1 總有效率比較的 Meta 分析 納入研究的8篇文獻中,6篇[9-10,12-15]報道了臨床總有效率,異質性檢驗結果顯示,P<0.000 01,I2=86%,說明納入的研究間具有異質性,采用隨機效應模型分析。結果顯示,治療組總有效率高于對照組[OR=2.32,95%CI(1.77,3.04),P<0.000 01]。見圖1。

圖1 總有效率比較的Meta分析森林圖

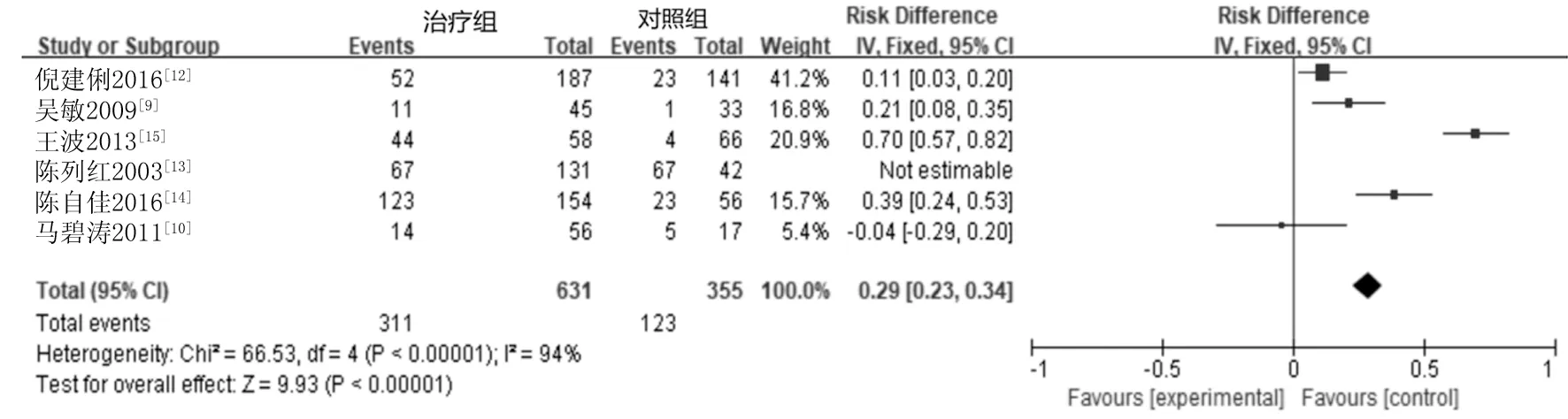

2.4.2 臨床癥狀積分比較的 Meta 分析 納入研究的8篇文獻中,6篇[9-10,12-15]報道了臨床癥狀積分,異質性檢驗結果顯示,P<0.000 01,I2=94%,說明納入的研究間有異質性,采用隨機效應模型分析。結果顯示,治療組臨床癥狀積分改善效果優于對照組[OR=0.29,95%CI(0.23,0.34),P<0.000 01]。見圖2。

圖2 臨床癥狀積分比較的 Meta 分析森林圖

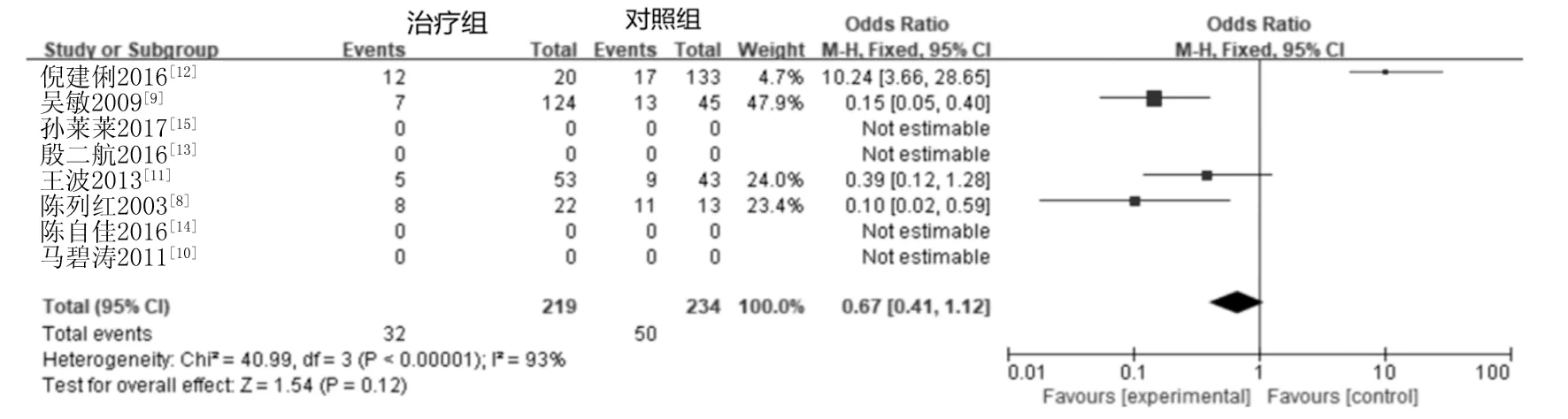

2.4.3 不良反應比較的 Meta 分析 納入研究的8篇文獻中,均報道了不良反應發生情況,異質性檢驗結果顯示,P<0.000 01,I2=93%,說明納入的研究間有異質性,采用隨機效應模型分析。結果顯示,治療組不良反應發生率與對照組比較差異無統計學意義[OR=0.67,95%CI(0.41,1.12),P=0.12]。見圖3。

圖3 不良反應比較的 Meta 分析森林圖

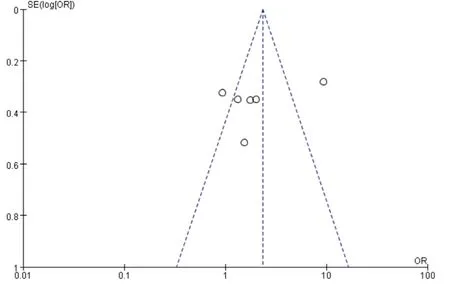

2.4.4 發表偏倚分析 采用倒漏斗圖對以總有效率為結局指標的6篇研究進行發表偏倚分析。結果顯示,圖形左右不完全對稱,且Egger's檢驗P=0.000 5<0.001,提示可能存在一定程度的發表偏倚。見圖4。

圖4 基于總有效率發表偏倚倒漏斗圖

3 討論

《小兒藥證直訣·肝有風甚》載:“凡病或新或久,皆引肝風,風動而上于頭目,兒不能任,故目連劄也。”中醫學理論認為,兒童TD的病位主要在于肝,與腎、脾、心、肺皆相關,病機主要為肝亢風動、痰火內擾[16]。臨床上,許多TD患兒由于外感肺衛表證引發或加重,也有的患兒由于先天不足或后天失于養護,致一身之陰陽失衡,發為抽動,但總的說來還是由于肝風亢動或土虛木亢所致者為多見,這主要與肝、脾的生理病理特點有關。《素問·至真要大論》曰“諸暴強直,皆屬于風”“諸風掉眩,皆屬于肝”。可見振顫、抽搐一類疾病都與肝有關。肝主疏泄,有調理氣機的作用,與筋相應,肝病則筋急,則為抽搐。小兒臟腑嬌嫩,形氣未充,肝常有余,肝氣偏亢,肝失疏泄,氣郁化火,陰虛風動,上擾心神,則見抽動。治療應以清虛熱、鎮肝熄風止痙方藥為主。有學者運用經筋理論治療兒童TD[17],認為該病發于經筋,系筋脈失和,氣血阻滯所致。而“肝主筋”“條暢氣機”,肝陰不足,則筋脈失于濡潤而發為抽動。治療應以活血舒筋、平肝熄風為主。患兒自身脾胃失調亦是TD發生的重要因素。《證治準繩·幼科》謂:“水生肝木,木為風化,木克脾土。胃為脾之腑,故胃中有風,瘛疭漸生。”脾主肌肉四肢,開竅于口,其華在唇,與TD的臨床特點“肌肉抽動”“游走不定”相符。若患兒素體脾虛,則易出現土虛木亢,肝風內動而發為抽動,表現為四肢、頭頸部肌肉抽動,因此兒童TD的發生也與脾胃密切相關[18],常由“脾虛肝亢、風痰內擾”而致[19]。有學者[20]從“風”“痰”論治兒童TD,認為“脾虛痰聚”是兒童TD的主要病理機制。周娟等[21]認為,兒童TD的發生以“脾虛肝旺”最為常見,治療應以疏肝健脾、抑木扶土為主。陳天翼等[22]認為,兒童TD的病源在于肝,病位于脾,故而治療時應以疏肝健脾、化痰熄風方劑為主。綜上,兒童TD的發病主要與“肝”“脾”“風”“痰”有關。

從本研究納入文獻來看,國內已經進行了大量的中醫藥治療兒童TD的研究,表明中醫藥治療兒童TD得到廣泛的認可。結合本研究結果證實,與西藥治療相比,基于“臟腑理論-從肝脾論治”采用中藥治療兒童TD的臨床總有效率更高,對臨床癥狀的改善效果更好,易被患兒及家屬所接受。對不良反應發生的情況分析顯示,中藥組不良反應發生率與對照組比較差異無統計學意義(P>0.05)。典型的抗精神病藥物如硫必利、氟哌啶醇,可明顯減少TD患兒的抽動癥狀,該藥物作用機制是通過阻斷紋狀體D2多巴胺受體,從而緩解患者的抽搐癥狀[23-24],但是D2受體的高度阻滯會導致一系列不良反應的發生,最為常見的是遲發性運動障礙及錐體外系反應[25-26],對患兒的身心健康影響較大。但本研究中服用中藥的治療組與西藥治療的對照組相比,不良反應發生率比較差異無統計學意義(P>0.05),可與治療時間較短有關,但總體來看,西藥治療的安全性相對較低,如果長時間服用會影響患兒服藥的依從性[27-29]。

綜上所述,現有的研究證據表明,基于“臟腑理論-從肝脾論治”以中藥治療兒童TD有效性與安全性較好,值得臨床參考。但由于所納入病例相對較少,尚需開展更多、質量更高的多中心RCT予以驗證。