基于《中華醫典》文獻探究針灸治療尿失禁選穴規律※

徐潤冰 劉昱含 盧鄭羽 王 睿 王 迪 劉奕飛 李寶金

(1.北京中醫藥大學東直門醫院2023級碩士研究生,北京 100700;2.首都醫科大學附屬北京中醫醫院2023級碩士研究生,北京 100010;3.北京中醫藥大學研究生院2023級碩士研究生,北京 100029;4.中國中醫科學院廣安門醫院,北京 100053;5.北京交通大學理學院,北京 100091;6.劍橋大學格頓學院,劍橋CB2 1TN;7.北京中醫藥大學國際針灸創新研究院,北京 100029;8.北京中醫藥大學針灸推拿學院,北京 100029)

尿失禁是由多因素導致的以不自主漏尿為特征的一種泌尿系統疾病,臨床可分為壓力性尿失禁、功能性尿失禁等,最常見的為混合性尿失禁[1-2]。該病年齡跨度大,嚴重影響患者身心健康[3],明顯降低生活質量。現代醫學治療尿失禁多采用盆底肌訓練、手術等,但費用較高、接受度偏低,初次治愈率不樂觀,或并發引起尿路感染[1]。中醫學認為,尿失禁病因病機為先天稟賦不足或內外損傷導致膀胱氣化不利、腎氣不固等,屬于遺尿范疇。針灸治療尿失禁療效顯著,也是目前的研究熱點。中醫古籍中記載了大量診療經驗,如“遺溺,關門及神門、委中主之”(《針灸甲乙經》),“治遺尿,穴關元、中府、神門”(《普濟方》)等。借助數據挖掘技術探究古代針灸治療尿失禁的診察方法、治則、配穴規律等內容,可以為臨床診療、實驗研究提供參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料 檢索第五版《中華醫典》中針灸推拿類、綜合醫書類、醫論醫案類有關文獻,將《針灸典籍考》[4]所涉針灸典籍60余本為對照補充,增補《太平圣惠方》99、100卷、《圣濟總錄·針灸門》等。以“遺溺”“潰尿”“遺尿”“尿失禁”“失尿不禁”“小便失禁”“小便遺數”“小便頻數”“水泉不止”為關鍵詞,檢索并結合上下文篩選針灸相關條文,建立數據庫。

1.2 納入與排除標準 凡與尿失禁證候密切相關的針灸條文,錄入以下內容:①單穴主治功效,如“通里,主遺溺”;②使用單穴治療,如“小便失禁,灸大敦七壯”;③穴位配伍治療,“小便失禁,灸大敦七壯,又灸行間七壯”等。排除標準:①雖有“遺尿”等詞匯,但并非指稱尿失禁病狀,如“治消渴,小便數。灸兩手小指頭及兩足小指頭”;②不涉及針灸治療穴位、經脈,僅為中藥治療;③穴位描述模糊、有爭議。

1.3 數據規范原則 ①腧穴名稱與數目:參照《經穴名稱與定位》(GB/T 12346-2021)[5]、《經外奇穴名稱與定位》(GB/T 40997-2021)[6]、《經外奇穴彩色圖譜》[7]進行整理。如“遺溺,灸遺道俠玉泉五寸”(“俠”通“挾”),“俠玉泉五寸”為對遺道穴的定位,故此條為遺道1穴而非遺道、玉泉2穴[8-9];“足陽明”實為經脈脈口穴而非經脈名稱,即沖陽穴;“關明”實為“關門”[10],“大訓”實為“大敦”[11]。②成書年代及作者:參照《中國中醫古籍總目》[12]、《針灸典籍考》[4]等。③處方選擇:選取針灸處方條文,剔除明顯以孔穴主對法方式記載的腧穴文獻。

1.4 數據提取與挖掘 將篩選出的條文錄入Excel,對文獻的原文、作者、朝代、單穴、腧穴處方、涉及經絡、特定穴屬性、刺灸法等進行分類提取。使用SPSS 25.0進行穴位的頻率分布、聚類因子統計分析,使用IBM SPSS Modeler 18、Cytoscape對用穴、選經進行關聯規則分析、可視化網絡呈現,采用R-Studio對穴位進行復雜網絡分析。

2 結果

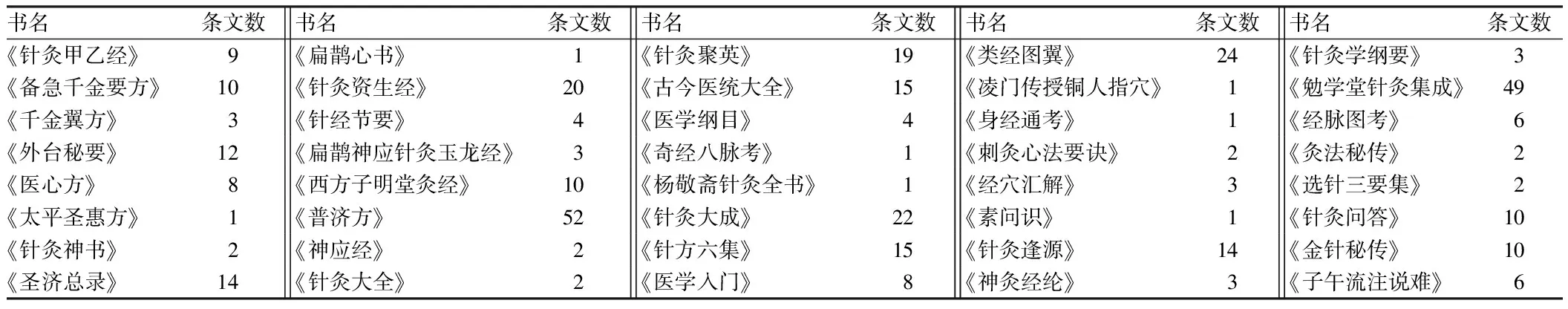

2.1 篩選結果 共篩選出符合納入標準的條文375條,涉及著作40本,腧穴49個,經脈9條,復方49個。見表1。

表1 納入著作信息表

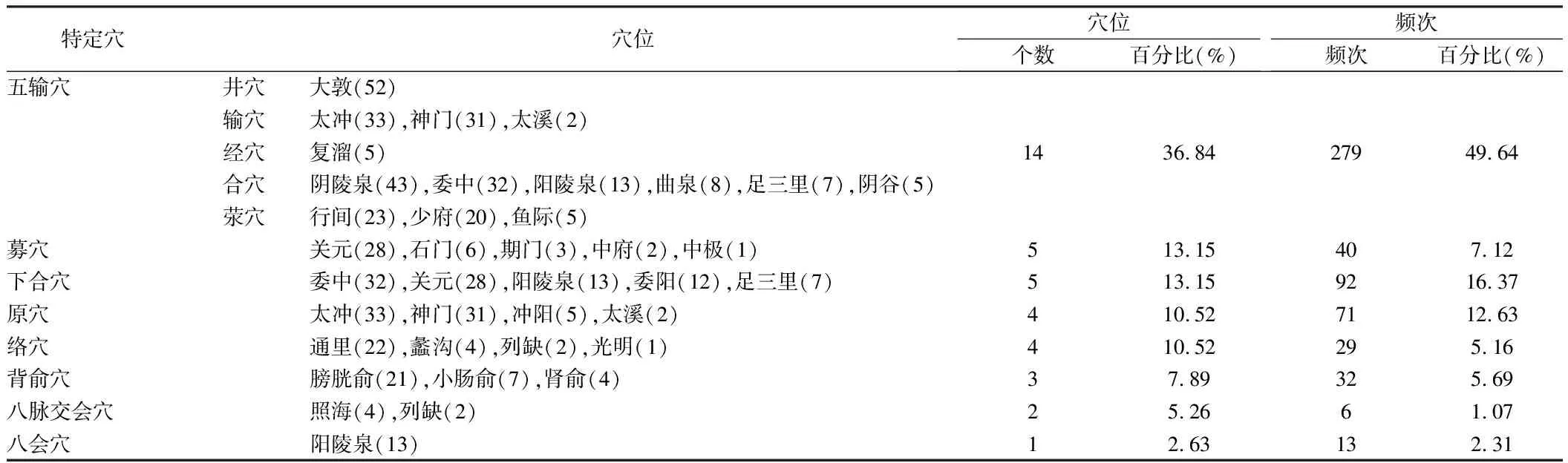

2.2 腧穴頻次及特定穴分析 腧穴條目共538條,其中高頻次腧穴前五為:大敦、陰陵泉、太沖、委中、神門。從特定穴方面來看,五輸穴使用頻次最高(49.64%),后為下合穴(16.37%)、原穴(12.63%)。五輸穴中合穴使用頻次最高,尿失禁病位在膀胱,符合“合主腑病”理論。細分患病群體發現,不同群體選穴有較大差異,老人多用大敦、神闕;婦人多用太沖、橫骨;小兒多用大敦、神闕、氣海。見表2。

表2 古代針灸治療尿失禁特定穴

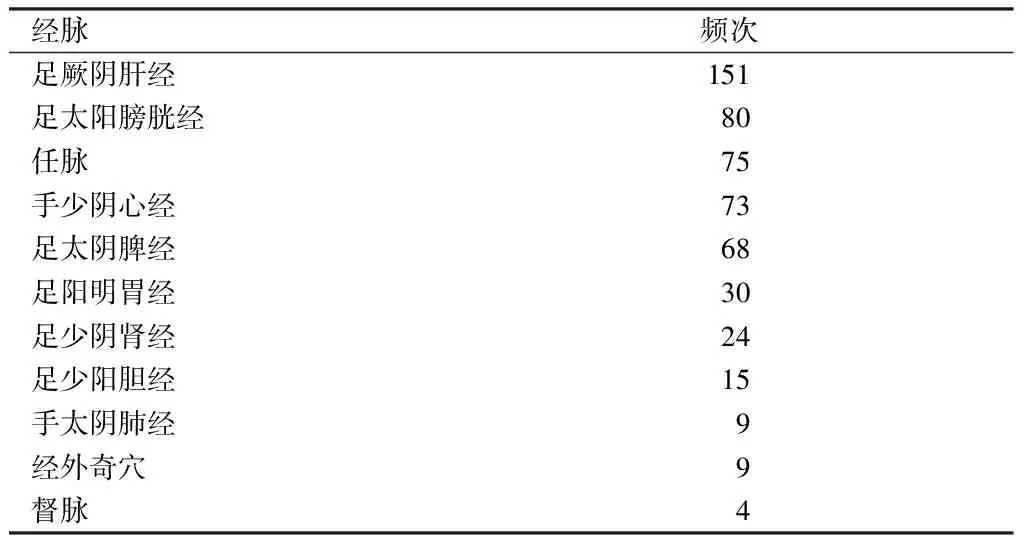

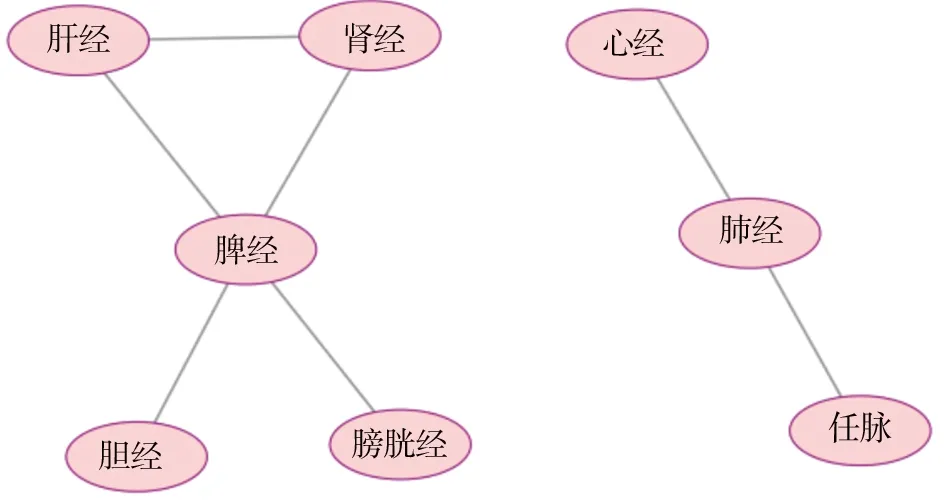

2.3 穴位體表分布及經脈分析 古代治療尿失禁常選用下肢部遠端腧穴,其中肘膝關節以下穴位居多;胸腹部局部穴位也常被使用,按中醫學腹部五分法[13],膀胱等尿失禁相關器官所在的小腹部取穴較多,符合“腧穴所在,主治所及”“經脈所過,主治所及”的穴位治療規律。從經脈角度來看,古代針灸治療尿失禁中常選用肝經、膀胱經、任脈、心經等,結果與中醫對尿失禁病因病機的認識一致。肝經“過陰器,抵少腹”,遺溺為肝經“是動則病”病候;任脈過小腹部,具有直接治療作用。從所屬臟腑來講,尿失禁病位在膀胱,病機與肝密切相關,因此足厥陰肝經和足太陽膀胱經用于治療尿失禁。見表3、表4。

表3 古代針灸治療尿失禁穴位體表分布

表4 古代針灸治療尿失禁經脈頻數表

2.4 針灸處方數據分析

2.4.1 關聯規則分析結果

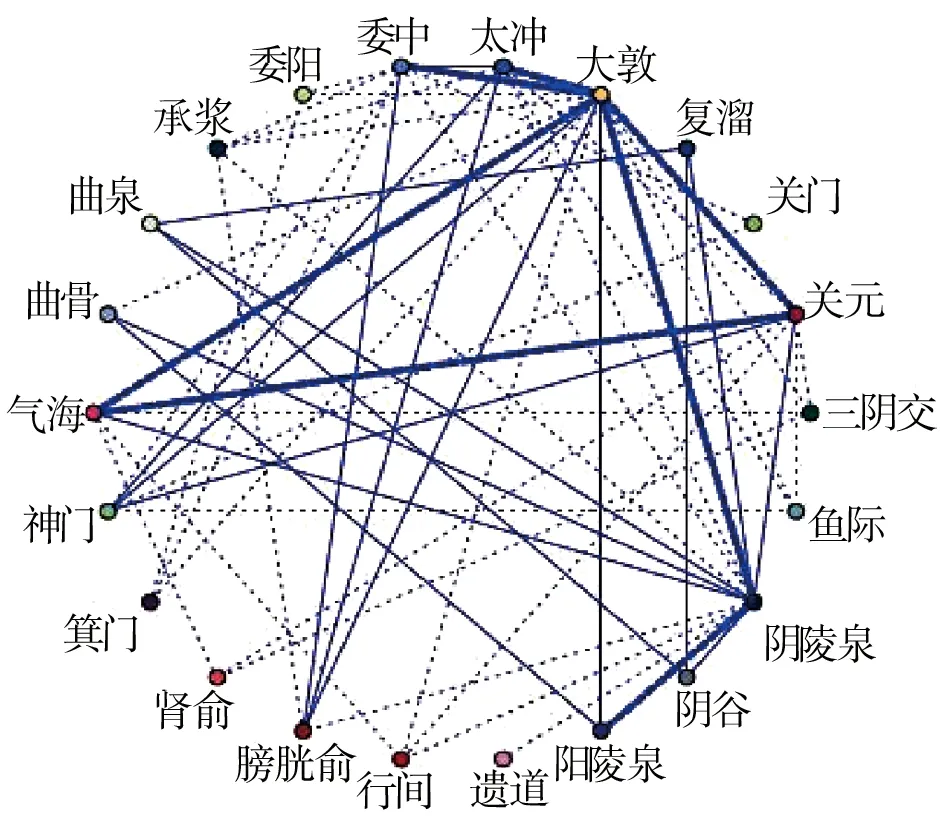

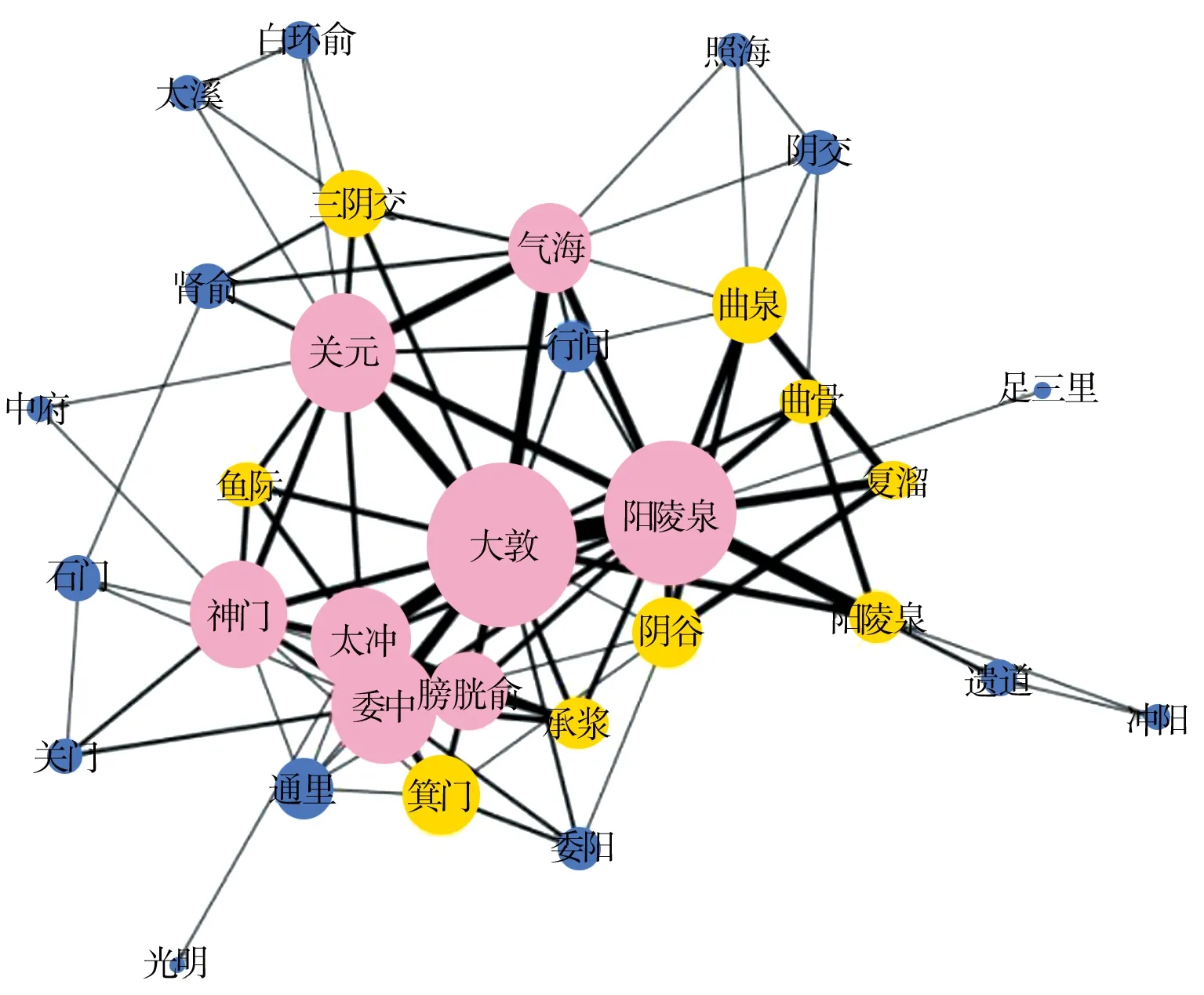

2.4.1.1 線條越粗代表關聯性越強,四組強關聯腧穴均包含關元、氣海、大敦,表明在所有針灸處方中,三穴最常配伍產生協同治療作用。關元、氣海均屬任脈穴,關元培腎固本,補益下焦元氣;氣海為肓之原,生發陽氣,二者合用,起到止禁固本的作用。置信度結果顯示,陰陵泉-復溜-曲泉等組關聯置信度為100%。證明以上每組內包含腧穴一定同時出現在某一處方中。見圖1、表5、表6。

圖1 處方中腧穴-腧穴配伍網絡圖

表5 針灸治療尿失禁腧穴-腧穴關聯規則結果

表6 針灸治療尿失禁經脈-經脈關聯規則結果

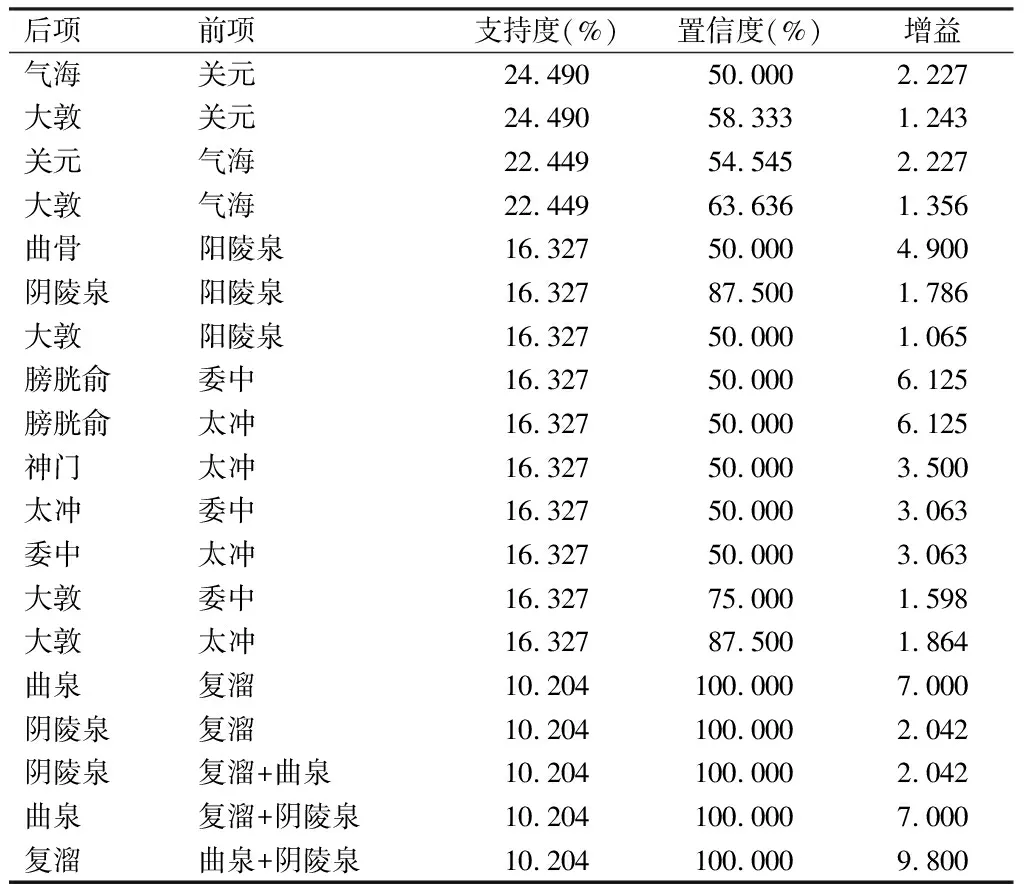

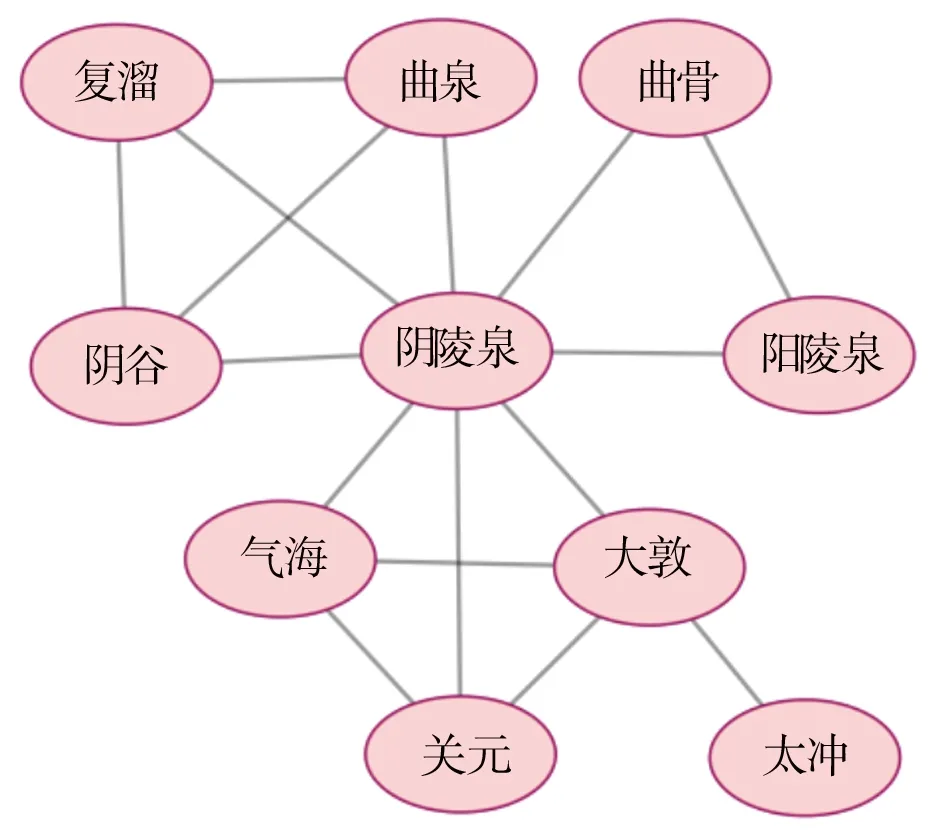

2.4.1.2 選取支持度≥10%且置信度≥80%的腧穴配伍,使用Cytoscape進行可視化網絡處理。腧穴配伍方面,可視化網絡處理后得到一組以陰陵泉為中心的組方配穴。經脈配伍方面,第一組脾經處于配伍重要地位,且中焦與下焦聯系較為緊密,共同治療下焦疾病,第二組則為心經、肺經、任脈的固定組合。見表6、圖2、圖3。

圖2 腧穴-腧穴可視化處理網絡圖

圖3 經脈-經脈可視化處理網絡圖

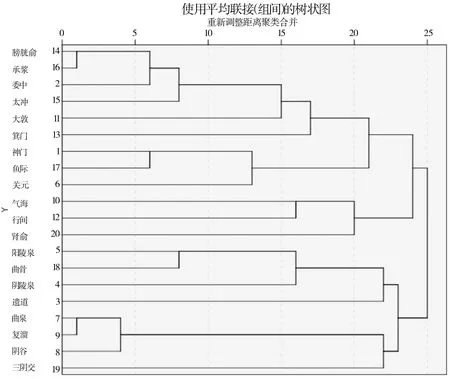

2.4.2 聚類分析結果 將頻次≥2的腧穴聚類出5個有效聚類群,分別為神門-委中-關元-大敦-箕門-膀胱俞-太沖-承漿-魚際;曲骨-遺道-陰陵泉-陽陵泉;曲泉-陰谷-復溜;腎俞-氣海-行間;三陰交自成一類。見圖4。

圖4 古代文獻中針灸治療尿失禁高頻經穴聚類分析樹形圖

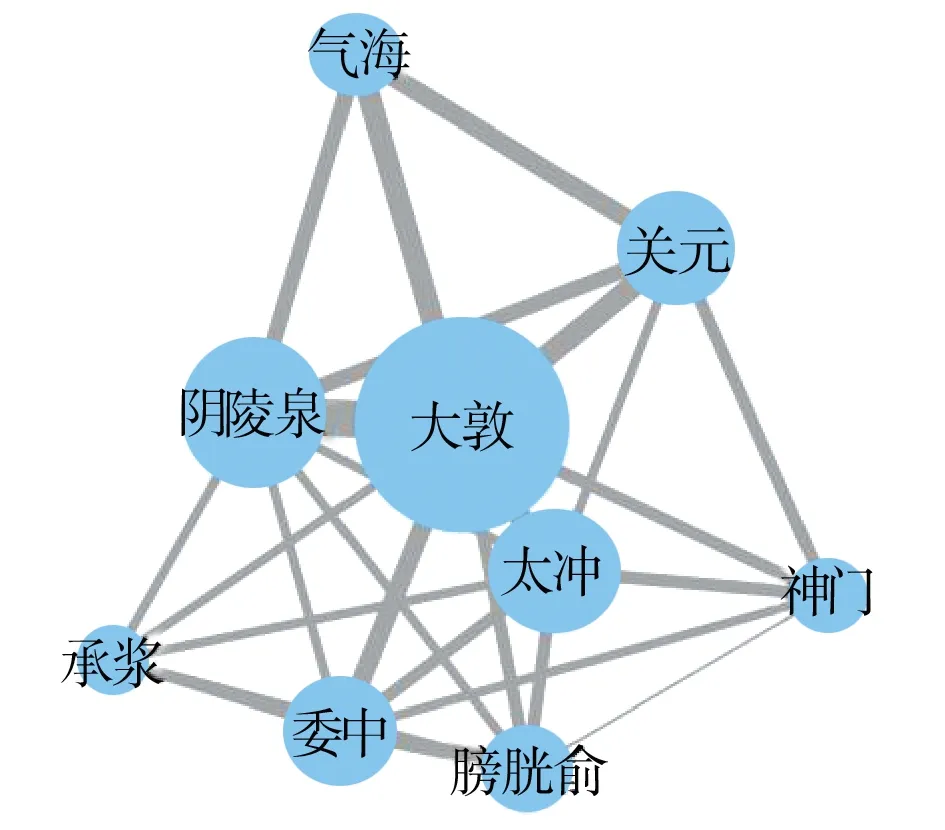

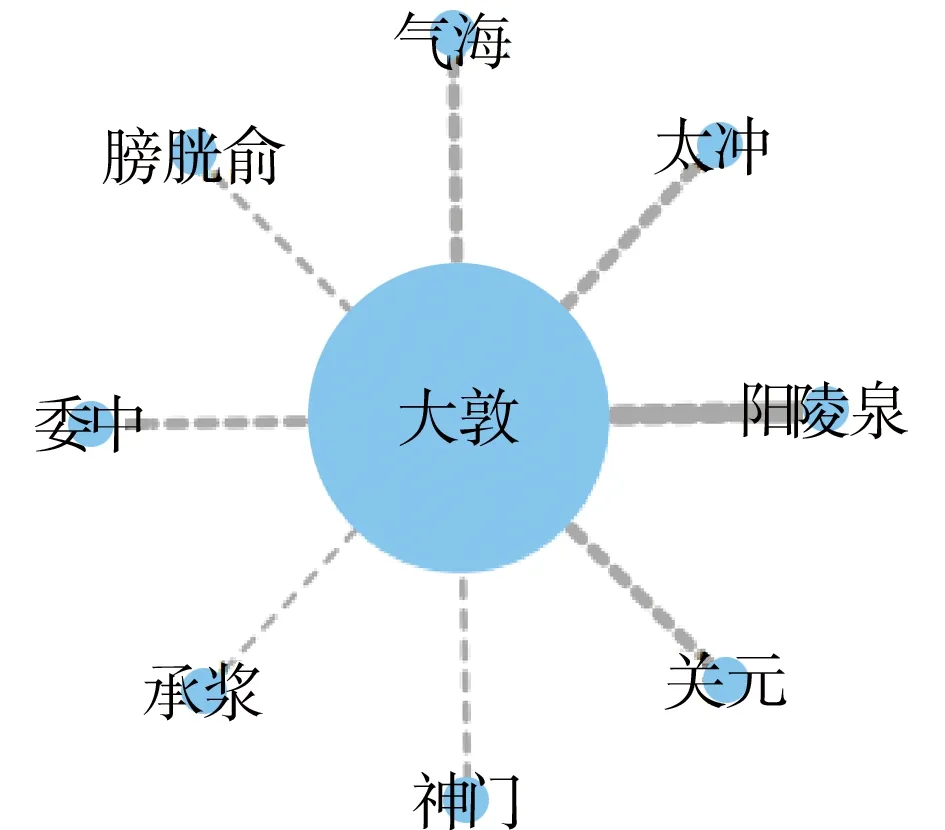

2.4.3 復雜網絡分析 將所有腧穴導入R-Studio 4.0.0軟件,經計算,節點數為34,邊為194,平均度為14.82,網絡密度0.449。利用K-core分析方法,用于發現穴位核心組合。K-core為15以上復雜網絡圖可以看出,大敦在網絡中心,為最重要的穴位,越靠近中心穴位越重要,即核心穴位包括:陰陵泉、太沖、關元、氣海、膀胱俞、神門、委中、箕門和通里。見圖5、圖6、圖7。

圖5 針灸治療尿失禁腧穴配伍應用網絡圖

圖6 K-core≥15的復雜網絡圖

圖7 大敦治療尿失禁腧穴配伍圖

3 討論

《醫學綱目》言:“遺尿者,溺出不自知覺也……惟肝與督脈、三焦、膀胱主之。”肝經與督脈循陰器、系廷孔,若此二經氣血失和、血脈失養,膀胱水道則會失于約束產生尿失禁。

本研究結果表明,古代醫書所載尿失禁多表現為虛證,針灸治療常以針刺偏補的腧穴、行針施補法或多用灸法,具體討論如下:

3.1 研究結果大致符合傳統針灸理論及現代醫學認知

3.1.1 取穴、選經方面 結果表明,大敦、陰陵泉、太沖為最常用三穴。大敦為足厥陰肝經井穴,“所出為井”、脈氣所發;太沖是肝經輸穴、原穴,肝經原氣經過和留止的處所,足厥陰肝經“過陰器,抵少腹”,故二穴為治療尿失禁常用穴位。陰陵泉為足太陰脾經合穴,擅健脾祛濕、通利小便,陰經合穴五行屬水,在水液代謝過程中發揮重要作用,且“脾主肌肉”,膀胱無力約束為尿失禁重要病因,故陰陵泉是治療水液代謝病的要穴[14-16]。現代臨床研究中,經外奇穴不常使用[17],最常用穴為中極[18],通過對中極穴檢索發現,此穴在古代醫籍中常被用來治療“小便頻數”,且出現頻次較少,這或與醫者用穴習慣有關。現代臨床選穴多以任脈穴為主,其次為膀胱經、脾經、胃經等腧穴[19]。本研究提示應加強使用肝經、心經等腧穴,如大敦等穴。

下肢部穴位最為常用,局部取穴小腹部穴位居多。這與現代醫學認知一致。膀胱副交感神經是脊神經第2~4骶節的盆內臟神經,支配逼尿肌,抑制尿道括約肌,其體表支配分區在四肢部位呈與四肢長軸平行的帶狀分布[20]。刺激相關下肢部穴位,可間接刺激到同一脊神經而達到調節膀胱及其周邊肌肉的目的。此外,尿失禁的發生與膀胱括約肌及膀胱壁的環層肌肉有關[20],通過針刺小腹部的穴位,可以刺激膀胱及其周圍肌肉恢復正常收縮與舒張功能,從而達到治療尿失禁的目的[21]。

3.1.2 處方配伍方面 關元、氣海、大敦最常被配伍使用,黃睿等[17]研究認為,關元-氣海配穴為正相關度最高的尿失禁治療穴位組合,這與現代臨床常用配穴結果相符。武連仲基于臨床提出曲泉、復溜為“補水三穴”之二[22],而陰陵泉本身為水液代謝疾病要穴,結合本文關聯分析結果,提示使用復溜、曲泉作為陰陵泉配穴在尿失禁的臨床應用有前景。經脈配伍中心經、肺經、任脈共同配伍,心主神明以調神固攝水液,肺通調水道,配伍循經所過患病部位的任脈,或對中風后神經傳導功能障礙等因素導致的尿失禁有作用。

三陰交單獨出現作為一個有效聚類群,提示其作為治療尿失禁選穴的重要性與特異性,其作用機制為上調脊髓中N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA)及α2受體水平,增強尿道外括約肌活性[23]。此外,俞募配穴、局部-遠端配穴在指導治療尿失禁選穴中具有重要地位。

處方選穴中陰陵泉、氣海、關元、大敦為重要腧穴。K-core分析表明大敦為古代醫家針灸治療尿失禁中最重要的穴位,李夢玲等[24]進行的大敦優勢疾病數據挖掘研究中,尿失禁作為以大敦為配穴下的優勢疾病,位列第六。此外,大敦在古代文獻中的配伍多樣化,對當今臨床具有指導作用。

3.1.3 注重個性化診療,不同患病群體選穴不同 研究結果顯示,不同年齡人群選穴與其尿失禁病機有關,《針灸逢源》曰:“嬰兒脬氣未固,老人下元不足,皆有此患。但小兒挾熱者多,老人挾寒者多,不可不辨”。老人尿失禁常因體質虛弱、腎陽虧虛、下元不足所導致,目前已有研究發現尿失禁和體弱有明顯正相關[25],因此多選用艾灸神闕培補腎陽,溫煦固本;婦人尿失禁常因生育對膀胱、尿道等組織損傷或肝失疏泄、條達等原因,故多選用腹部穴位橫骨及肝經原穴太沖;小兒尿失禁多因發育不全、腎氣不固,故常選用艾灸氣海、神闕等。

3.2 重視古典經絡診察方法 經絡診察指對經絡狀態、循行部位的異常變化等進行重點診察,并結合其他癥狀進行病癥辨別及指導選穴的一種方法[26]。在《內經》前萌芽,并在經絡循行理論未成熟前被記載于《脈書》《脈法》,黃龍祥認為“經絡學說的形成,與脈診實踐有非常密切的關系”。古典經絡診察中的“診脈法”按診脈部位分診標本脈、“經脈穴”脈等。通過對某一經的診脈部進行診察,再施刺灸法以達治療目的[14]。在《靈樞》中可見大量相關論述,如《靈樞·邪氣臟腑病形》載:“膽病者,善太息,口干……,候在足少陽之本末,亦視其脈之陷下者灸之,其寒熱者取陽陵泉”等。診脈法作為一種與經脈理論密切相關的方法,指導針灸臨床意義重大。

本研究發現診脈法在古代針灸治療尿失禁已有廣泛應用,如足厥陰原穴太沖、足太陽委陽、足陽明沖陽、手太陰絡穴列缺等。早在《史記·倉公傳》中記載:“病見寒則遺溺,使人腹腫……厥陰有過則脈結動,動則腹腫。臣意即灸其足厥陰之脈,左右各一所,即不遺溺而溲清”,而《普濟方·針灸門》也寫道:“令附見診太沖脈。可訣男子病死生……溏泄遺溺”。在結果分析中發現,通過診察太沖處是否有陷下等判斷經絡虛實,并對太沖進行針灸治療占較大頻次。

此外,足太陽膀胱經診脈點委陽也被頻繁使用,《類經圖翼》:“邪氣臟腑病形篇曰:三焦合入于委陽。甲乙經曰:委陽,三焦下輔腧也,在足太陽之前,少陽之后,出于腘中外廉兩筋間,此足太陽別絡也。”從功能上來看,“足三焦”與膀胱經的關系更密切[14]。而委陽不僅被認為是別出足太陽膀胱經的穴,更被看作水氣輸布聚集之處,通過診“委陽脈”的滑與澀、堅實與陷下,在古代針灸治療尿失禁中的運用也較為常見。

除經脈的診脈點之外,絡脈的“診絡處”也常被使用。但因十五絡脈的“絡穴”位置在歷史上較為固定,即四肢診絡處為絡穴,其絡脈診侯則為相應絡穴的主治病候[14]。如在列缺部診脈,探其虛實指導腹壓增大壓力性尿失禁選穴。

特定部位診脈判定經脈氣血虛實有助于診斷治療,“用針者,必先察其經絡之實虛,切而循之,按而彈之,視其應動者,乃后取之而下之”,目前針灸臨床常用寸口脈診法,而古典經絡診察中的診脈法常被忽視。除脈診外,體表經絡其他循行部位的觸診也十分重要,尤其是對尿失禁的腹部觸診。在檢索條文中遺溺常伴有“少腹腫”“攣”等,對其相關部位觸診,了解局部是否有結節、條索、膨隆或陷下等同樣應受到重視。