PBL—案例互融教學法在“調味品工藝學”課程中的探索與實踐

蔣桂麗,羅東輝,周春霞

(廣東海洋大學 食品科學與工程學院,廣東 陽江 529599)

俗話說“民以食為天,食以味為先”,食物離不開鹽、醋、醬油、雞精、蠔油等調味品,正是各式各樣的調味品給食物注入了靈魂的味道。我國是調味品生產和消費大國,2019 年百強企業生產總量達1 428.9 萬t,銷售收入是1 051.1 億元,增長率為10.7%;2020 年上半年,全國約有6 萬家的調味品及相關企業與個體商戶,其中廣東省調味品企業數量位居全國前四[1],在全國調味品工業中所發揮的作用舉足輕重。因此,提高大學生專業素質,培養“調味品特色”食品科學與工程專業創新型人才,對廣東省食品工業經濟的發展及健康有著重要意義。

位于廣東省的陽江中山火炬(陽西) 產業轉移工業園具有“中國調味品之都”的稱號,是全國首個獲此殊榮的園區。目前,該園區集聚了世界500 強卡夫亨氏,調味品行業龍頭廚邦、美味鮮等,是全國最大的調味品生產基地。預計2023 年底,陽江陽西縣調味品的產能將達377 萬t,將成為全球最大的調味品生產基地之一。廣東海洋大學陽江校區是2021 年新建立的校區,地處廣東省,結合當地產業需求和特色,食品科學與工程專業開設了“調味品工藝學”必修課程,該課程的專業性和實踐性極強,設置了24 學時的理論課和16 學時的實驗課,通過該課程的學習與實踐,使學生了解和熟悉常見調味品上游、中游和下游的全產業鏈流程,掌握醬油、豆豉、醬品、食醋、蠔油及味精的發酵生產等。目前,“調味品工藝學”課程內容量大、工藝流程較為抽象,如何在有限的課時內提高學生自主分析解決問題的能力和應用創新能力是需要思考和解決的問題。

1 “調味品工藝學”課程的教學現狀

1.1 課程內容相對滯后

“調味品工藝學”課程內容涉及大量的學科專業知識,調味品新理念新技術更是層出不窮。市面上現有的《調味品工藝學》教材為“十二五”規劃用書,課程內容遠遠滯后于食品工業的發展。在學生實踐活動中,規劃帶領學生參觀的都是如廚邦、李錦記等現代化的大型調味品企業,若課堂內容不能及時更新補充新技術、先進設備和專業前沿科技,無法跟上時代發展的步伐,不利于學生的職業發展。另外,學生依靠互聯網等新媒體渠道對行業相關知識和訊息隨手可得,若課堂上教師講解的知識沒有引領前沿,將會導致學生失去學習熱情。

1.2 理論與實際脫節

將復雜抽象的理論用貼近實際生活且有趣的形式表現出來,使得學生發現知識有用也有趣,是很多課堂所缺乏的。直接影響到很多學生沒有清晰的專業認知,部分學生僅僅以修學分為驅動而上課,體會不到該課程學習的意義和趣味,有繼續深造欲望或創業驅動的學生比例極小。例如,在課堂上學習醋之后,還會買到“假醋”;學習糖之后,一個血糖偏高的學生(血糖值為6.0) 仍在酷熱的夏天每天喝1 L 可樂(每100 mL 飲料含糖11.2 g) 解暑,直到患上了糖尿病才意識到攝糖過量的嚴重危害。

1.3 教學方法落后

目前,高校教學知識容量大,課時有限,教學進度快,需理解消化的重難點多。大部分教師采用在講臺上用多媒體進行講授,既沒有走下講臺與學生的近距離互動,也沒有與學生眼神的交流。學生幾乎也不主動坐前排,在下面的學生課堂參與度很低,有的忙于記筆記、有的打瞌睡、有的玩手機。教師的提問仍是以點名和考勤為驅動要求學生來上課和回答問題,并非課堂本身具備吸引力,課堂氛圍不活躍,學生學習效率低下,對知識的理解處于似懂非懂的狀態,對于作業只是應付交差,在課堂和課下很少主動發現和探索問題,極度缺乏思考創新能力。例如,在學習豆豉時,因其工藝流程繁瑣、操作細節較多,需改變單純在教室內的講授方法,宜進行課下參觀教學,有條件的可建設和利用虛擬仿真教學平臺[2]。

1.4 考核方式不合理

以閉卷期末考試成績占較大權重為考核指標,著重考查學生對知識量的記憶,沒有重視學生平時學習的動力,不少學生依賴考前突擊背重點,甚至為了合格,有考試作弊等不良作風。傳統考核方式缺乏對學生能力和素養的綜合培養和評價,急需打破“臨時抱佛腳”和“一紙定乾坤”的傳統考核方式,需要把學生課堂作業、課程論文、課堂討論等納入考核內容。

顯然,“教材為主、教師為主、理論為主、學分驅動”的教學模式缺乏對學生自主學習、分析解決問題能力和應用創新能力的培養,導致學生社會適應性差,滿足不了企事業單位的用人需求,達不到學以致用的目的。如何在有限的課時內,針對目前“調味品工藝學”教學問題,結合專業人才培養目標,圍繞地方特色,打造富有廣東特色的“調味品工藝學”課程,培養時代所需要的創新型人才是亟需解決的問題。

2 PBL—案例互融教學法的優點

“基于問題的學習” (Problem-based learning,PBL) 教學法是“以學生為中心、問題為導向”的教學方法[3],一般包括“提出問題- 建立假設- 收集資料- 分組討論- 總結評價”等過程[4],符合“以學生為中心”的要求,著重培養學生獨立思考,提高分析問題和解決問題的能力。適用于小班教學,且對學生搜尋資料的要求高,更適合于高層次專業性很強的本科生或研究生,在我國難以大規模推廣。案例教學法是以實際典型案例為教學素材,使學生身臨其境,把抽象的知識轉變得生動、直觀,引發學生的主動思考[5],著重培養學生實踐能力和創新能力,需教師全程引導,適合不同知識基礎的學生,對教師尋找和整合案例有較高要求。經過對以上2 種教學模式的比較,發現PBL—案例互融教學法有著不可或缺的教學互補作用[6-7],不但培養了學生獨立思考、分析問題的能力,還提高了理論知識在實際情景中的應用創新能力和團隊協作意識[8],可作為一種創新改革舉措。

3 PBL—案例互融教學法的應用

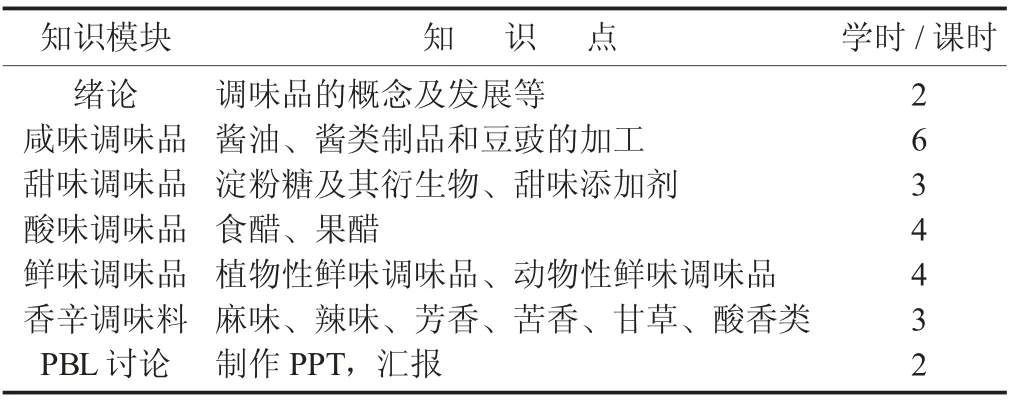

廣東海洋大學陽江校區“調味品工藝學”理論課時為24 學時,教學內容為6 章,分別是緒論、咸、甜、酸、鮮味調味品和香辛調味料。

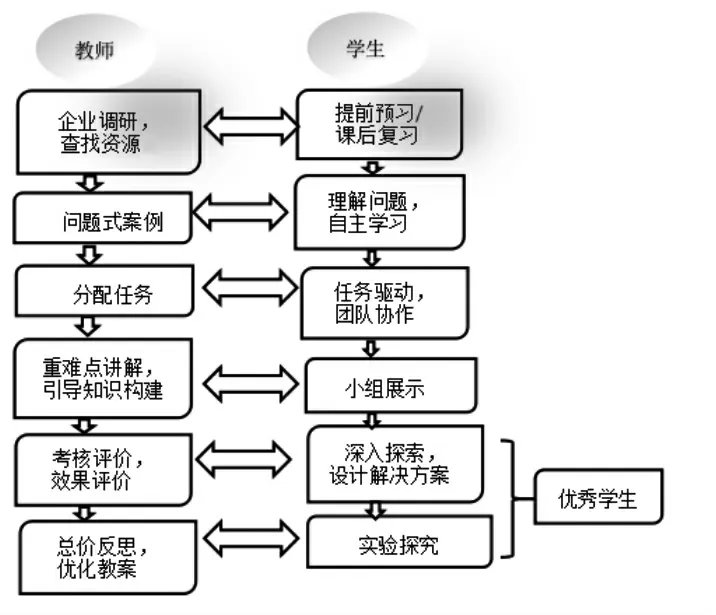

“調味品工藝學”課程章節設計見表1,PBL—案例互融教學方法的實施方案見圖1。

圖1 PBL—案例互融教學方法的實施方案

表1 “調味品工藝學”課程章節設計

其中,醬油、豆豉、食醋是課程教學的重點和難點,教師主要講解工藝原理、操作要點等,部分與實際結合緊密的知識點會使用PBL—案例互融的教學方法,其流程見圖1。考慮到部分新知識難度較大,需要一定學習基礎,會提前提出問題,讓學生課下查閱材料,提前告知學生會在課堂中后期間插分組討論匯報。在課程開始時提前向學生介紹課程成績的構成,即由平時作業(30%)、期末考試(50%)和分組討論匯報(20%) 3 個部分組成。改變以往的唯考試論,以此來培養學生獨立思考、分析問題的能力和提高理論知識在實際情景中的應用創新能力,具體的課堂講授方法如下。

3.1 咸味調味品——豆豉

在學習豆豉時,提問學生東漢時期經濟學家劉熙著作中所描述的“五味調和,需之而成”是對哪種調味品的贊譽?然后向學生展示豉汁蒸排骨、豆豉茄子煲、豆豉回鍋肉、豆豉鱸魚、豉香虎皮椒、豆豉油麥菜等圖片,進行現場調查,并隨機挑選一位品嘗過上述美食的學生向未品嘗過的學生描述菜品味道如何。再接著向大家展示提前準備好的獲得過國家金質獎的廣東“鷹金錢豆豉鯪魚”實物產品,現場提問是否有學生了解這里面的豆豉是產自哪里?通過以上短短5 min 圖片和實物的展示及互動,充分吸引學生注意力和調動學生的參與度,接著再引導學生進入課程內容的學習。以廣東傳統特產陽江豆豉為例,具體分為以下幾個部分進行:

(1) 內容引入。通過圖片和視頻簡要介紹陽江豆豉名稱的由來、歷史發展和地位(中國地理標志產品)。

(2) 行業介紹。通過圖表和數據簡要介紹陽江豆豉的種類及風味、功能、生產企業及所獲榮譽、銷量、銷售額。

(3) 陽江豆豉的制作工藝[9]。黑豆→篩選→洗滌→浸泡→瀝干→蒸煮→冷卻→接種→制曲→洗霉→拌鹽→后期發酵→干燥貯存,此內容是重點,讓學生掌握豆豉生產原理、工藝流程、所使用菌種、設備及操作要點,分析豆豉風味形成的影響因素。

(4) 課程實驗。在開展與理論課相配套的豆豉制作的實驗課前,為引導學生建立全產業鏈思維,鍛煉學生掌握豆豉產品開發全周期、全流程的基本設計,對學生實驗課的完成分為3 個階段。第一階段為分配任務,要求以小組為單位,每組之間選擇不同風味和不同包裝形式的豆豉產品做實驗預習報告。第二階段為實地參觀,帶領學生參觀陽江豆豉廠,邀請技術人員從原料到最終形成貨架上不同包裝和口味的產品做一個詳細的系統性介紹,提醒每位學生都要對每一步驟做好筆記,并對不明白的地方及時提問。第三階段方案定稿,待參觀結束,讓學生優化實驗預習報告,每個小組派一名代表在實驗課上匯報方案,教師進行完善和補充。第四階段為實驗操作,以下細節均需學生系統跟蹤完成:原料的篩選、預計多少成品、加多少原料、如何進行預處理、發酵過程溫度和濕度等的跟蹤檢查、發酵程度的確定、半成品如何形成不同風味需要添加那些物質,如何殺菌、質量指標如何檢測等[10]。

(5) 案例分析。考慮該課程開設在大三第二學期,學生對食品加工的基本理論和基本知識已有較好的把握,可通過2 個實際案例適當向學生提出具備挑戰性的問題,不僅可以作為學生匯報PPT 的主題選項,也可作為畢業課題的選擇。案例為:①以企業實際困難為例,在制作豆豉過程中用食鹽來抑制微生物過度繁殖及抑制酶活性,添加咸味,形成優良風味,也使得市面上豆豉產品每100 g 含鹽量高達10~15 g[11],中國居民平衡膳食寶塔(2016) 建議每天食鹽不超過6 g[12],食鹽過多會則會引起心臟病、高血壓等疾病,低鹽化是發酵豆制品的必然趨勢,如何在低鹽條件下保持豆豉的理化性能和感官品質?②豆豉是藥食同源的食品,不僅作為調味品,還具備藥用價值。漢代張仲景《傷寒論》介紹“梔子豉湯”,可治療外感風寒、不思飲食等;李時珍《本草綱目》中有介紹“豆豉具開胃增食、消食化滯、發汗解表、除煩喘等療效”[13]。此外,現代研究表明豆豉還具有降血糖、降壓、解毒、預防老年癡呆等功能[14]。在健康中國戰略背景下,食品工業傾向于往營養健康方向轉型,傳統食品功能化成為了食品研發的熱點。結合豆豉的保健功能,如何開發一款與豆豉相關的保健功能食品,通過此討論課題使學生掌握產品開發方法和技術。

(6) 總結和深入。在課堂的結尾,對內容進行小結,并拓展出幾種名優豆豉,供學生自主學習。

3.2 酸味調味品——食醋

在講解醋時,提前一周向學生展示中國食醋的十大品牌,并布置作業讓學生列表說明“中國四大名醋”的產地、原料、歷史、榮譽稱號、特色、釀制工藝、顏色和口感等。在課堂上主要從以下幾個方面介紹:①在課堂上拿出撕去標簽的“中國四大名醋”,讓學生根據提前預習到的知識,實戰品評四種醋,看是否可鑒別出來,引導學生對調味品的感官評價;②介紹醋的分類,保健功能;③重點詳細講解如何制備出“名醋”;④為緊抓學生注意力,增加學生的生活常識和鍛煉學生對知識活學活用的能力,準備3 種醋(一種釀造醋、一種配置醋、一種不標記保質期的醋),提出2 個與生活實際貼近的例子:a.真假醋(釀造醋和配置醋) 該如何辨別?b.有的醋保質期標記1 年,有的標記3 年,甚至有不標記保質期的醋,難道這樣的醋是永不過期嗎?講解理論后,拿出撕去標簽的真假醋和不標記保質期的醋,讓學生來識別和進行課堂討論;⑤引入2 個企業的真實案例[15],瓶裝成品醋放置一段時間后,會有一層白膜、出現沉淀,袋裝成品醋會出現“漲袋”,讓學生結合所學知識分析上述食醋是否可以食用及以上現象與工藝控制有關。

3.3 香辛調味料——復合香辛調味料

在講解香辛料時,通過對網紅烤魚“烤匠master”[16]和“味之物語”[17]2 個復合調味品品牌成功范例的講解,引導學生對復合調味品的關注和深度思考;此外,提前將身邊的生活案例發給學生,南方天氣潮濕,調味料(如雞粉、牛肉粉等) 常常出現結塊和大腸菌群超標等現象[18],如何來解決?引導學生從香辛料干燥處理和滅菌角度來思考問題,并強化學生查閱文獻搜集答案的能力。

4 結語

緊扣食品科學與工程專業人才培養目標,依托陽江當地特色資源,結合學生興趣、層次、社會熱點、學科前沿、常見的生活問題和企業真實問題等方面,研究課程主要章節適合食品科學與工程學院實際的問題式案例,讓學生在項目任務完成過程中學會一些分析和解決生產實際中與調味品相關的問題,將增強學生學習知識的自信心與愉悅感。進而增強對調味品及相關學科的高度重視,又可發揮創造力,學習應用新的知識和方法來解決未知的問題,學生獲得成就感的同時,也大大提高了學習的熱情,進而激發學生提出創新性問題并產生進行相關科研實踐的濃厚興趣,為未來就業或深造奠定堅實基礎,為發展廣東省食品工業經濟和建設調味品大省輸送中、高級專門人才。此外,這種教學方法實現了教師教學理念從“授人以魚”到“授人以漁”的轉變,也讓教師自身的教學水平和能力在教學相長的過程中得以發展、充實、完善和提高。