新生兒壞死性小腸結腸炎并發穿孔的危險因素分析

楊 義 楊 敏 何 清 蘇麗君 張蘋琳*

1.遵義醫科大學第三附屬醫院(貴州 遵義 563000);2.貴州中醫藥大學第二附屬醫院(貴州 貴陽 550003)

新生兒壞死性小腸結腸炎(necrotizing enterocolitis,NEC)是各種原因導致的早產兒常見消化道疾病,為早產兒主要死因之一。NEC合并穿孔需手術切除的死亡率約20%~30%[1],存活者易并發腸管狹窄、腸管粘連、膽汁淤積癥、短腸綜合征、生長發育落后和神經發育遲緩等嚴重影響患兒近期治療效果及遠期生存質量的后遺癥[2],導致住院時間延長及治療費用增加[3],并且需要更多長期的醫療費用[4]。因此,有必要分析新生兒NEC發生穿孔的危險因素,以采取及時有效的治療措施,預防或減少穿孔發生,改善患兒的近期及遠期預后。

1 資料與方法

1.1研究對象 2016年1月至2021年12月遵義醫科大學第三附屬醫院新生兒科收治的93例Bell′s 分期≥Ⅱ期NEC患兒。本研究獲得醫院倫理委員會批準及家屬知情同意。

1.2診斷標準 NEC的診斷采用《實用新生兒學》第 5版[5]。

1.3納入與排除標準 納入標準:(1)診斷為NEC患兒,Bell′s分期≥Ⅱ期。(2)臨床資料完整者。排除標準:(1)合并先天性消化道畸形者,如先天性巨結腸、腸旋轉不良、腸閉鎖、胃穿孔等。(2)遺傳代謝性疾病及嚴重免疫缺陷者。(3)臨床資料缺失不完整者。

1.4資料收集 收集NEC患兒及母親孕期相關資料:姓名、住院號、性別、出生體重、胎齡、出生窒息、單胎或多胎、羊水渾濁、胎膜早破是否>8小時、是否小于胎齡兒、NEC發病日齡、胎心異常、生產方式、母親感染、糖尿病、高血壓、母親入院時白細胞(white blood cell,WBC)及血紅蛋白(hemoglobin,HB)、胎盤炎性改變。患者發生NEC時輔助檢查,如血清白蛋白、白細胞、血小板計數(platelet count,PLT)、堿性磷酸酶、中性粒細胞百分比(neutrophil,N%)、降鈣素原(procalcitonin,PCT)、C反應蛋白(creactive protein,CRP)。患兒發生NEC前情況,如輸血、機械通氣、使用抗生素、RDS(respiratory distress syndrome,RDS)、動脈導管未閉(patent ductus arteriosus,PDA)。確診NEC至穿孔期間并發癥,如敗血癥、休克、肺出血、凝血功能障礙。

1.5分組情況 選取2016年1月至2021年12月遵義醫科大學第三附屬醫院確診的NEC并發穿孔患者33例作為病例組,選取本院同期收治的Bell′s分期≥Ⅱ期的NEC未并發穿孔患者60例作為對照組。

2 結果

2.1患兒一般情況的單因素分析 本研究共計納入符合標準患兒93例,其中NEC并發穿孔組33例,男性24例,女性9例,對照組60例,男性31例,女性29例。兩組在出生體重、胎數、羊水渾濁、小于胎齡兒、發病日齡的比較,差異無統計學意義(P>0.05);胎齡、性別、窒息、胎心異常兩組比較,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患兒一般情況對比

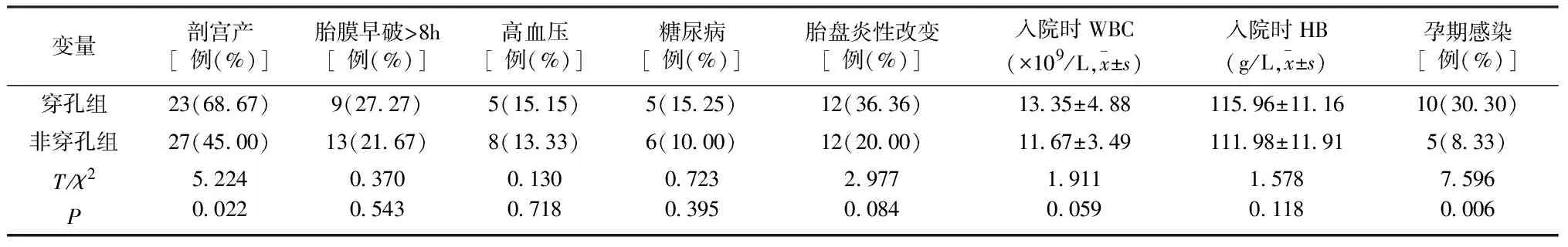

2.2圍生期因素對 NEC 并發穿孔的單因素分析 表2結果顯示,兩組胎膜早破>8小時、胎心異常、胎盤炎性改變、母親入院時白細胞、血紅蛋白、妊娠期高血壓及糖尿病指標比較,差異無統計學意義(P>0.05)。剖宮產、孕期感染發生率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

表2 圍生期因素對NEC并發穿孔的影響

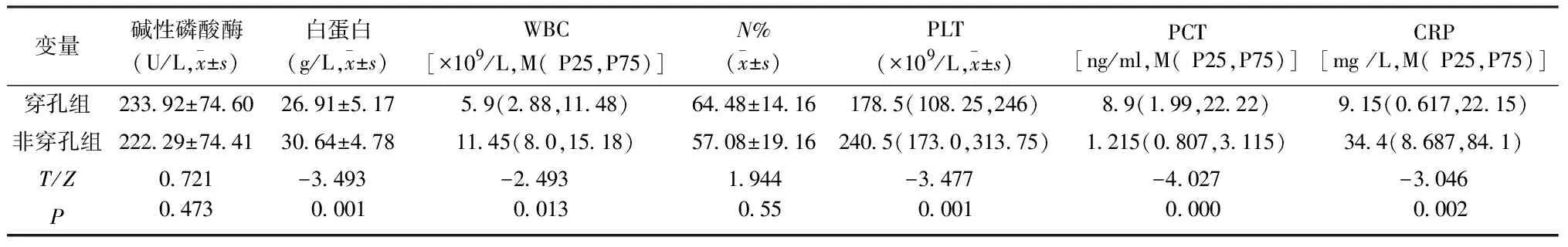

2.3實驗室相關指標對NEC并發穿孔的單因素分析

中性粒細胞百分比、堿性磷酸酶兩組比較,差異無統計學意義(P>0.05),兩組在白蛋白、WBC、PLT、PCT、CRP的指標比較,差異具有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 患兒實驗室相關指標對NEC并發穿孔的影響

2.4兩組在NEC發生前情況及發生后至穿孔期間并發癥的比較 據表4結果顯示,輸血、機械通氣、敗血癥、RDS、休克、肺出血兩組間比較,差異有統計學意義(P<0.05),使用抗生素、PDA、凝血功能障礙兩組間比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

表4 兩組在NEC發生前情況及發生后至穿孔期間并發癥的比較

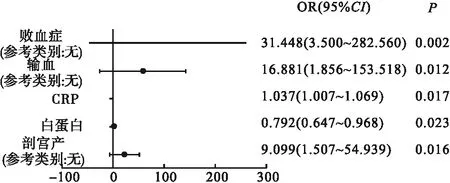

2.5NEC并發穿孔的多因素Logistic回歸分析 將單因素分析差別具有統計學意義(P<0.05)的變量:胎齡、性別、窒息、胎心異常、剖宮產、孕期感染、白蛋白、白細胞、血小板、降鈣素原、C反應蛋白、輸血、機械通氣、敗血癥、RDS、休克、肺出血,進一步進行二元logistic回歸分析,結果顯示,剖宮產、CRP、輸血、低白蛋白、敗血癥是壞死性小腸結腸炎穿孔的危險因素(P<0.05)。見圖1。

圖1 NEC并發腸穿孔的多因素Logistic回歸分析

3 討論

NEC是新生兒期死亡的主要原因之一。據報道,NEC發生的危險因素主要有產婦合并先兆子癇、絨毛膜羊膜炎、剖宮產、早產兒、新生兒出生窒息、感染性肺炎、呼吸窘迫綜合征、敗血癥、出生體質量等[6-7]。大部分NEC保守治療可治愈,但部分患兒因炎癥及缺血缺氧,炎癥累及腸道全層,而出現穿孔。NEC穿孔起病急,進展快,缺乏臨床特異性,容易延誤最佳手術治療時機而危及生命。目前關于NEC合并穿孔的危險因素研究數量少,本研究對NEC合并穿孔的危險因素進行分析,以期為臨床提供理論依據。

NEC早產兒與正常早產兒的微生物群的研究發現,NEC導致異常的腸道微生物種類和微生物群多樣性的總體減少[8-9],而微生物群落多樣性的減少可能使新生兒更容易感染傳染病,尤其是當有害細菌可能通過導管插入和腸道喂養而被引入時[10-11]。據報道,與陰道分娩相比,剖宮產娩出的新生兒腸道乳酸桿菌等有益菌減少,致病菌比例增加,微生物多態性降低[12],但有數據顯示NEC的發生與剖宮產無相關性[13-14],因此,分娩方式對NEC的影響及其對腸道微生物群的相關變化可能是復雜和多因素的。

血清白蛋白是一種負性急性期蛋白,目前已被證實與成人發病率和死亡率增加相關。研究表明,血清白蛋白與危重兒童的不良臨床結局相關[15]。范江花[16]等報道,白蛋白水平可作為反映膿毒癥患兒疾病嚴重程度的指標。Yakut I等[17]發現低白蛋白血癥是NEC進展的標志物,可作為NEC需進行手術干預治療的參考指標[18],是NEC合并穿孔預后不良的危險因素[19]。本研究發現,低血清白蛋白是NEC合并穿孔的獨立危險因素,可能與腸壁損傷嚴重,微循環障礙導致毛細血管通透性增加,出現白蛋白的丟失[18],加之炎性反應重,新生兒肝臟發育不成熟,細菌毒素抑制肝臟白蛋白的表達,導致機體對白蛋白合生成減少[20],另外,血清白蛋白降低時,對氧自由基、氮自由基和毒素的清除減少,還影響抗菌效果,造成腸道炎癥進一步加重,增加穿孔風險[21]。

CRP是一種急性時相反應蛋白,在炎癥反應6~8h開始升高,48~72h 達高峰,CRP的增高程度能反映機體炎癥反應的程度[22-23]。國內研究表明,CRP參與Ⅱ、Ⅲ期NEC的發生、發展,嚴重細菌感染是Ⅱ、Ⅲ期 NEC的主要致病病因[24],治療前和治療后次日的CRP對NEC手術有預測價值,最佳cut-off值分別為14.6 mg/L、42.9 mg/L,CRP可作為預測Ⅲ期NEC發生及手術的輔助指標[24]。張林等[25]研究發現,CRP>57.9mg/L可作為預測急性闌尾炎發生穿孔的指標(P<0.05),OR值分別為3.869和4.742。采用多因素Logistic回歸分析發現,CRP水平是腸旋轉不良伴胃穿孔或腸壞死的相關因素[26]。本研究結果顯示,C反應蛋白增高是NEC合并穿孔的危險因素,與以上研究結果一致。C反應蛋白成本低,標本采集方便,在基層醫院也能完成,臨床可動態監測該指標,進行綜合判斷,積極采取有效治療方案,減低并發癥。

危重新生兒的存活大多需進行機械通氣、藥物輔助等治療,且需動態監測血液相關監測結果了解病情進展,加上危重患兒尤其早產兒多器官發育不成熟、免疫力低下,易發生嚴重感染,出現凝血功能障礙、貧血、血小板降低等,是需要進行輸血的高危群體。McGrady等[27]第一個發現RBC輸血與NEC之間的時間關聯。隨后紅細胞輸血與NEC之間的關系受到了廣泛的研究關注,多項研究表明,在極低出生體重兒中,約1/3的NEC發病前24~72小時內接受過一次或多次RBC輸注[28-30],但有研究結果顯示RBC輸血與NEC之間不存在這種關聯[31],增加NEC風險的可能是潛在貧血的嚴重程度,而不是輸血事件[31]。貧血會損害內臟灌注[32]導致組織缺氧、無氧代謝及乳酸的積累[33],貧血還會損害未成熟腸道中血管自動調節的正常成熟[34],易導致缺血性損傷,并可能導致及加重NEC;加上新生兒內置血管床不成熟,輸注紅細胞導致腸道灌注再損傷[35],另外輸紅細胞可能會增加一些促炎細胞因子,如IL-1β、IL-8和IFN-γ,這可能會增加局部炎癥導致NEC[36]。未來需要進行大量的研究證實貧血和輸注紅細胞對腸道炎癥的影響。臨床工作中可以采用微量血檢測或分批檢測,盡量避免醫源性失血而導致的輸血事件發生。

經多因素分析,本研究發現,NEC合并敗血癥是穿孔的危險因素。感染被認為是NEC發生的重要原因,敗血癥時,病原微生物或其毒素可直接損傷或通過激活免疫細胞產生細胞因子,參與NEC的發病過程。另外,腸道內細菌繁殖造成的腸管過度脹氣,也可導致腸道黏膜損,炎癥加重累及腸壁全層,最終穿孔。研究結果顯示,敗血癥被確定為NEC的一個危險因素[37-38]。據報道,敗血癥患兒的NEC發病率幾乎是無敗血癥患兒的3倍[39]。朱旭光[40]等研究發現,NEC進行手術治療的患兒病原菌以肺炎克雷伯菌和大腸埃希菌感染為主,耐藥率高。新生兒重癥監護病房病原菌多為耐藥菌,毒力較強,合理使用抗菌藥物,避免細菌耐藥,是臨床醫師需要重視的問題。

本研究為單中心回顧性研究,樣本量小,期待大樣本多中心的臨床研究。