“三位一體”針法聯合Bobath技術對卒中后偏癱患者改良Barthel指數、FMA評分及炎癥反應的影響

楊 磊 王凌宇

杞縣人民醫院(河南 開封 475200)

腦卒中患者具有高致殘率特點,常見出現語言、運動功能障礙等,其中偏癱最為突出[1-2]。偏癱又稱為半身不遂,一側上或下肢癱瘓,常伴有患側中樞性面癱和舌癱[3]。該病的常規治療方式為藥物治療配合物理療法,Bobath技術是神經物理療法,通過采用抑制異常姿勢,誘導正常姿勢的恢復[4-6]。中醫外治法中針刺治療卒中后偏癱具有悠久的歷史和豐富的經驗,且針刺外治法副作用小。本實驗就“三位一體”針法聯合Bobath技術對卒中后偏癱患者改良Barthel指數、FMA評分及炎癥反應的影響進行以下探討,具體結果如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 采用隨機分組法將我院2019年6月~2021年6月康復醫學科收治的122例卒中后偏癱患者分為觀察組與對照組,兩組患者各61例,對照組采用Bobath技術常規藥物治療,觀察組在此基礎上聯合使用“三位一體”針法治療。對照組男34例,女27例,年齡42~75歲,平均(45.26±7.52)歲,病程10~180d,平均(45.85±6.85)d,腦卒中類型:缺血性腦卒中38例,出血性腦卒中23例。病患部位:左側肢體偏癱33例,右側肢體偏癱28例。觀察組男33例,女28例,年齡42~75歲,平均(45.64±7.47)歲,病程10~180d,平均(46.02±6.78)d,腦卒中類型:缺血性腦卒中35例,出血性腦卒中26例。病患部位:左側肢體偏癱36例,右側肢體偏癱25例。兩組患者一般資料無統計學差異(P>0.05)。

1.1.1 診斷標注 ①西醫診斷標準:符合《中國腦血管病防治指南》[7]中關于腦卒中及腦卒中偏癱的診斷標準。②中醫診斷標準:符合《中風病辯證論治》[8]中關于卒中患者相關診斷標準。主癥:口眼歪斜、半身不遂、舌強語塞、肢體麻木,舌黯紫。次癥:苔白膩,脈弦滑。滿足主癥三項,次癥兩項即可確診。

1.1.2 納入標準 ①影像學MRI檢查腦梗死發生在單側頸內動脈系統。②年齡<75歲,>42歲。③患者生命體征穩定。④患者及其家屬知情同意,并簽署知情同意書。

1.1.3 排除標準 ①合并有心肝腎臟器等腫瘤性病變。②凝血系統障礙患者。③患有精神類疾病。④對針刺暈針患者。⑤處于妊娠期婦女。⑥不能完成實驗全過程者。

1.2方法 對照組采用Bobath技術常規藥物治療,運用Brunnsrtom分期理論為治療標準。①軟癱期(Brunnsrtom I期)以主活動為輔,被動活動為主,對患者進行良側擺肢體訓練、翻身訓練、坐起訓練,下肢控制訓練等。②痙攣期(Brunnsrtom II期~IV期)以誘發分離運動、抗痙攣改善運動功能為主,且進行上下肢功能訓練、手臂訓練,坐立平衡訓練等。③分離運動期(Brunnsrtom V期~VI期)通過自主運動,克服為主,對上下肢進行功能訓練,改善步態訓練等。每日兩次,早晚各一次,每次訓練50min,持續治療30d。觀察組在Brunnsrtom新技術上聯合使用“三位一體”針法聯合。頭穴選取雙側頂顳前斜線、頂中線;夾脊穴:頸5至胸5夾脊穴,胸9、胸11夾脊穴,腰1至腰5夾脊穴。上肢患側取肩髃、肩貞、曲池、手三里、外關,合谷。下肢患側取穴環跳、風市,陽陵泉、昆侖、絕骨。采用華佗牌φ0.25×40mm~60mm一次性針灸針。針刺時使用75%的醫用酒精消毒。頭部針刺時應斜刺進針,斜刺度數為15~25度夾角進針25mm,進針后捻轉210轉每分鐘,施術1分鐘以上,待患者有酸脹感為易,留針20min。針刺脊柱時深度20~30mm,待得氣后進行捻轉210轉每分鐘,施術1分鐘以上不進行留針。上肢穴位針刺時深度為25~45mm,待得氣后進行捻轉210轉每分鐘,施術1分鐘以上留針20min。針刺的具體深度根據患者體質的胖瘦進行調整。針刺每日一次,15d為一個療程,連續針刺;兩個療程。

1.3觀察指標 (1)FMA與改良Barthel指數 對兩組患者進行治療前后的FMA與改良Barthel指數評價。Barthel指數評分[9],>60分為良,40~60分為中度殘廢,20~40分為重度殘廢,<20分為完全殘廢,滿分為100分。采用運動功能評定簡化量表(motor function assessment FMA)[10]對上下肢進行功能評分。

(2)血清指標 兩組患者治療前后采集外周空腹靜脈血5mL,3000r/min離心15min,留取血清。采用美國貝克曼庫爾特AU5800對白介素-1β(interleukin-1β,IL-1β)、白介素-6(interleukin-6,IL-6)、腫瘤壞死因子-α(tumor necrosis factor-α;TNF-α)、正五聚體蛋白3(Pentraxin-3,PTX3)、可溶性細胞粘附分子-1(Soluble intercellular adhesion molecule-1,sICAM-1)進行檢測。

(3)臨床療效 采用《中藥新藥臨床研究指導原則》[11]對“中風偏癱”患者的療效評價標準。患側功能肌力恢復能自理生活為痊愈。患側肌力增加2級,功能活動基本正常為顯效。患側肌力增加1級以上能完成大部分功能活動,但仍需要照顧為有效。患側肢體肌力功能無顯著變化且加重為無效。總有效率為=(痊愈+顯效+有效)/總例數×100%。

2 結果

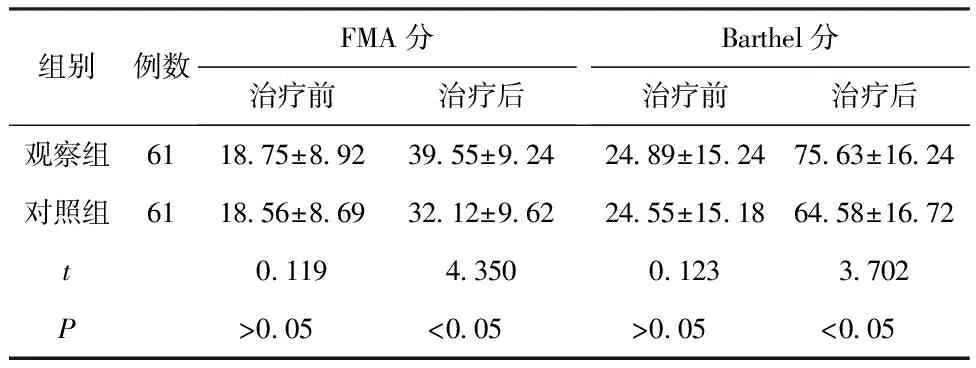

2.1FMA與改良Barthel指數 治療前兩組患者FMA與改良Barthel指數無統計學差異(P>0.05)。治療后觀察組FMA與改良Barthel指數評分顯著高于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者治療前后FMA與改良Barthel指數變化

2.2血清指標 兩組患者治療前IL-1β、IL-6、TNF-α、PTX3、sICAM-1水平無統計學差異(P>0.05)。治療后觀察組IL-1β、IL-6、TNF-α、PTX3、sICAM-1水平較對照組顯著降低(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者治療前后IL-1β、IL-6、TNF-α、PTX3、sICAM-1水平變化

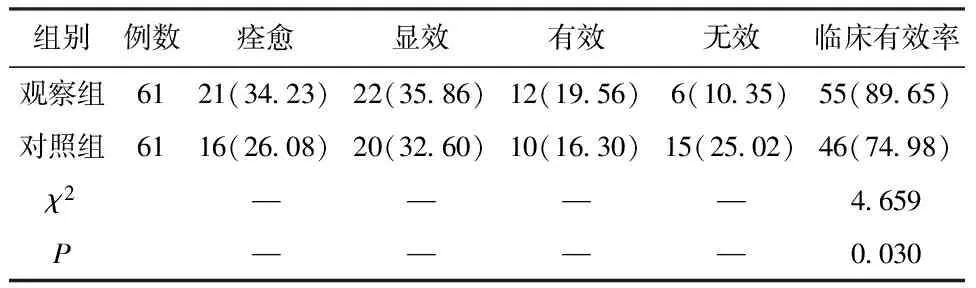

2.3臨床療效 觀察組臨床有效率為89.65%顯著高于對照組74.98%(χ2=4.659,P=0.030)。見表3。

表3 兩組患者臨床療效

3 討論

腦卒中患者大多數均會出現偏癱癥狀,偏癱多見于40歲以上的中老年人。引發偏癱最常見原因原因為腦卒中,約有55%~75%的腦卒中患者。西醫常見的治療方式為藥物治療,進行溶栓處理。物理治療是最為常見后期康復鍛煉方式,Bobath技術作為新型的康復鍛煉方式,能根據患者不同的類型進行調整康復鍛煉[12-13]。早期進行肌肉關節活動肌力和各項神經康復鍛煉。偏癱患者由于腦部高級中樞神經對低級控制失調,低級中樞反射失去控制導致的。腦卒中患者主要是運動控制障礙而不是直接肌力的問題,異常運動模式建立在了正常的運動模式上,通過抑制異常運動模式,誘導正常運動模式才能得到有效恢復[14-15]。所以Bobath基于以上原因突出治療重點在減輕痙攣與分離性的運動模式。

中醫中將腦卒中偏癱歸屬于“中風”的范疇,多數偏癱患者均出現在中風病后期,恢復期尤為重要,多是因為內上積損,復因勞欲過度,情志所傷,飲食不節或外邪因素等,從而引發臟腑陰陽失調,氣血逆亂,從而猝然昏倒,半身不遂。該病病位在腦,頭為諸陽之會,古語中提到“腦為髓海”,“三位一體”針刺腦部能有效促進腦部血液循環。臟腑經絡均匯聚于腦中,針刺顳前線貫穿頭部頂顳兩區,貫穿督脈與陽經,從腦部出發游走全身,貫通經脈,刺激全身氣血運行,調動五臟六腑,促進肢體功能恢復。上下肢分布陽經與陰經,氣血運行通達四肢,根據經絡學說,經絡分布于與神經、肌肉肌群,針刺上下肢體穴位能有效刺激神經功能恢復,改善患者運動障礙。“三位一體”針刺既重視了局部又重視了整體,局部重點突出治療,整體與局部交相輝映協調。

IL-1β、IL-6、TNF-α、PTX3、sICAM-1均是炎性因子,IL-6為一種廣泛的促炎因子,具有促進炎性介質的釋放[16]。IL-1β、sICAM-1前者為一種趨化因子,后者為黏附因子,均能能誘導炎細胞附著于內皮細胞,促進炎性反應。TNF-α是一種多功能的促炎因子,參與炎性反應,腦缺血死亡等。PTX3是由IL-1β、IL-6、TNF-α刺激下產生的新型炎性因子能快速的誘導炎性反應,這與缺血性腦卒中發生關系密切。通過治療后兩組患者的IL-1β、IL-6、TNF-α、PTX3、sICAM-1水平均得到顯著改善,但觀察組改善效果顯著好于對照組。FMA與Barthel均是反應療效水平的主觀評價,觀察組評分均顯著高于對照組,且臨床療效也好于對照組,也表明“三位一體”針法聯合Bobath技術能有效加快患者神經功能和運動功能的恢復,促進患側的血液循環。

綜上所述,“三位一體”針法聯合Bobath技術能有效改善卒中后偏癱患者改良Barthel指數與FMA評分,降低血清炎癥反應的影響,提升患者的生活質量與能力。