光色映照·記憶重現

摘 要:海口騎樓是海南一張亮麗的文化名片。王家儒筆下的騎樓形象,表現出對歷史歲月的一種內在窺視與情感思考。通過對王家儒騎樓創作思想的萌生、騎樓故事的建構、騎樓恢宏氣勢及光色映照的視覺語言表達等進行研究,論證其騎樓主題美術創作的學術價值,窺視其騎樓情結。王家儒所描繪的光色映照、煙霧縈繞的騎樓形象,展現出獨特的藝術審美價值,這將為騎樓文化的學術理論建構與地域性美術創作提供重要指導。

關鍵詞:光色映照;視覺審美;騎樓情結;王家儒

王家儒是海南美術界公認的,集美術創作、美術教育及美術理論研究于一體,且多方涉獵、成就顯著的文人學者,以高雅、淡泊的姿態、心境釋放自我,散發著文人氣息,他的作品青睞追求“清水出芙蓉”的純凈與雅致。在幾十年的大學從教生涯中,他默默無聞、潛心耕耘,在海南美術創作的引領及海南美術理論的建構上起到積極推動作用。他的美術作品曾入選第九、十、十一、十二、十三屆全國美展,出版過《海南書法美術》《裝飾繪畫藝術》《靈魂的對話——美國藝術之旅》《建筑風景畫表現技法》等理論專著。這些成就讓人不得不承認王家儒為海南美術界的一面旗幟。

這些年來,王家儒一直堅守騎樓題材的主題性美術創作,從草稿到修正稿再到完成稿,大大小小的騎樓水彩畫數不勝數,僅在南洋騎樓美術館就展出了40余件精品。這些騎樓題材作品的選定及表現,不僅源于王家儒從小耳濡目染對騎樓產生的“熟悉感”“親切感”,更是他對故鄉熱土、精神家園的一種文化自覺性選擇。可以說,王家儒所描繪的不再是騎樓形制的物象,而是對騎樓記憶的情感釋放。

一、騎樓情結的孕育及創作思想的萌生

海口騎樓作為我國歷史文化的載體之一,是人們在歷史歲月中所瞻望、神往的故鄉家園,是自貿港亮麗名片展現的重要文化標識。王家儒的騎樓情結在其個人成長的底色中早就留下了深深的烙印。

個人成長閱歷往往是藝術家孕育創作情感、積蓄藝術能量的重要因素。正如王家儒自己所言:“藝術品是藝術家用各種形式的符號去傳媒自己的主體精神的‘心象。”這種“心象”的萌生就是藝術家自身成長閱歷的一種情感投射。王家儒是土生土長的海口人,是地地道道的“騎樓之子”,生于騎樓、長于騎樓的他不僅十分熟悉騎樓的自然之狀,還能在可信、可愛、可敬的騎樓故事中找到自我情感認同。因而,他一貫致力于用藝術作品去展現騎樓形象,通過平凡而又獨特的視角表達對精神家園的渴戀。

可見,正是王家儒與騎樓的不解之緣,促生并滋養了他濃郁的騎樓情結,騎樓主題的創作思想也由此萌生。

二、獨特情境的人間煙火及市井味道的騎樓故事

典型形象是藝術情節敘事中的重要內容,但這里所說的典型不等于類型,而是強調“某種藝術成分既要有代表性,又要有特殊性”。王家儒創作的騎樓形象,鮮明地刻畫出了騎樓的典型性特征,為大眾所“熟悉”,具有代表性,同時這個形象又是王家儒心中的騎樓,帶有個體的“陌生”,又具有特殊性。重建歷史場景可以還原社會歷史情境,且研究者大都渴求重建歷史情境。王家儒筆下的騎樓所處的畫面情境,總能體現出海南特殊的地域性典型環境,呈現出光色映照、煙霧縈繞的視覺效果。而在騎樓形象的塑造上,王家儒又總是體現騎樓與現實生活中的人民息息相關的一體化形象,成功展現了富有人間煙火氣息的視覺景象。

典型環境不等于典型生活場所、物質環境,應是具體歷史情境。王家儒筆下的騎樓在光色映射、交織變幻下,帶給觀眾一種視覺的跳躍感,制造出光色魔幻的視覺效果,從而引起觀眾對歲月流動的“活”騎樓形象的凝神關注。2018年王家儒創作的《虹》,描繪了雨過天晴后騎樓老街的唯美景象,畫面中大面積的陰影在雨地明鏡的反射下變得透亮有光澤,而騎樓頂端的一抹光照,以戲劇舞臺效果緊緊抓住了觀眾的眼球,這一瞬間光色的騎樓場景,展現出創作者對于典型情境捕捉的敏銳性。當然,夜色將至的騎樓也能展現獨特的視覺情境。例如王家儒2018年創作的《華燈初上——海口老街》、2022年創作的《百年風味——海口老街》兩幅作品,就有力體現了傍晚時分騎樓老街燈火通亮的繁榮景象,尤其在亮燈區域烘托的氛圍下,前方老街上忙碌的人顯得格外清晰,場景十分熱鬧,完成了對傍晚時分騎樓典型環境的營造。

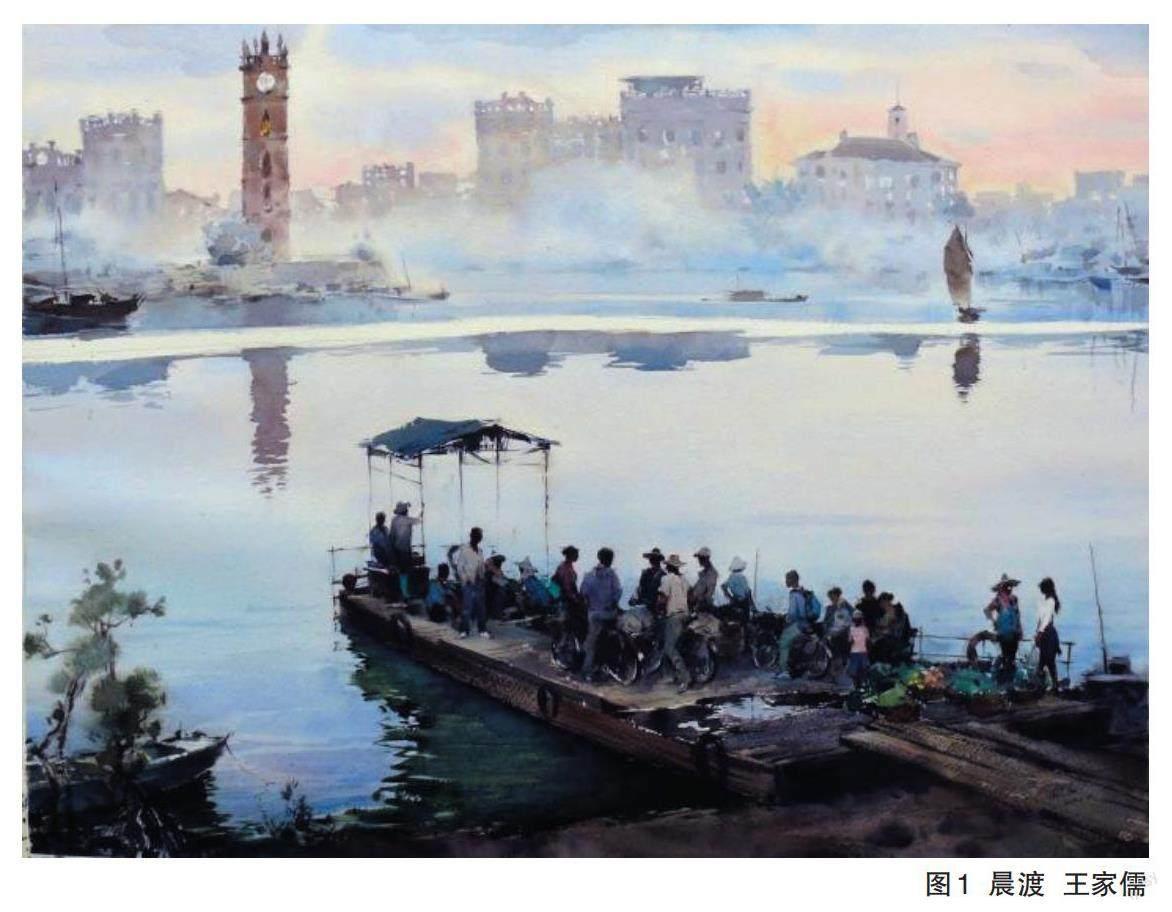

獨特的藝術情境不僅可以增強景觀的物質功能,而且能有效傳達情感。煙霧縈繞下騎樓的整體情境,讓“活”性霧氣自由飄逸,展現出獨特的視覺效果。在海南地域性自然氣候下,頻繁的煙雨霧氣分外繚繞、靈動活躍,恰似一條飄帶,把騎樓籠罩其中,這些都營造出海口騎樓所處的整體典型環境。如2012年王家儒創作的《晨渡》(圖1),畫面遠景中飄逸自如、變幻莫測的煙雨云霧自由穿梭在騎樓之間,為歷經歲月滄桑的騎樓注入了生命力,而近景中那些等待輪渡過海的人們與動感飄逸的煙雨云霧動靜交互,形成了強烈的對比效果,展現出特殊情境下騎樓情節敘事的典型性特征。

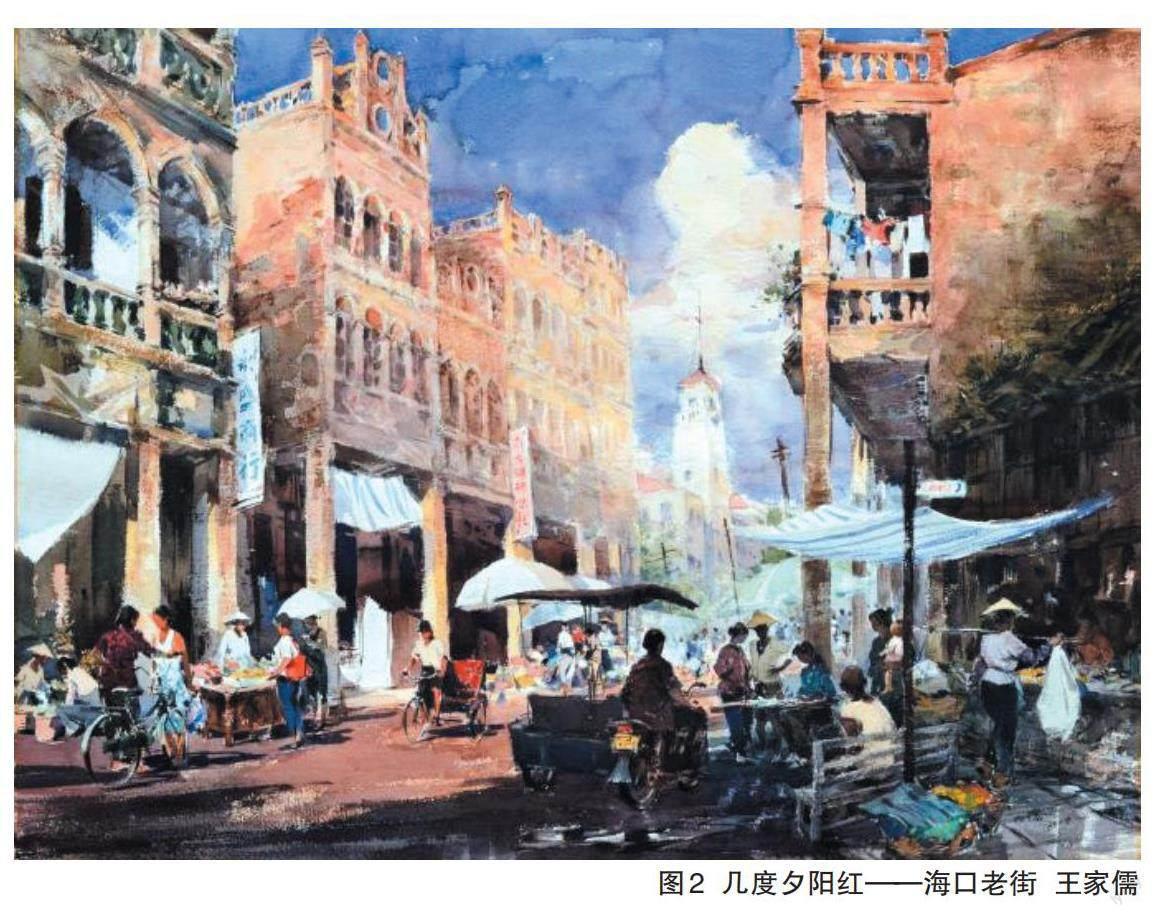

除了對騎樓所處典型環境的分析之外,騎樓自身的情節敘事更是解讀藝術家創作思想的重要因素。王家儒筆下的騎樓故事,總是把騎樓與現實生活及人民結合在一起,體現出濃郁的人間煙火味。從小受到騎樓的情感滋養并充分汲取騎樓藝術養分的他,有著從歷史歲月走過來的對騎樓的陌生感與崇拜感,又有對騎樓從小陪伴的熟悉感與親切感。他筆下的騎樓形象,不再是自然景觀之象,而是情感認同下的一種心象寫照。2009年他創作的《幾度夕陽紅——海口老街》(圖2),展現出偉岸騎樓與市井生活的視覺形象建構場景,畫面中的遮陽傘靈動飄逸,人們的動作多姿多樣,有行走的、騎車的、聊天的、蹲坐的……這些都構成了與騎樓共存的視覺景象,成為典型情節敘事的重要內容。

王家儒總是把騎樓放置于市井生活的故鄉情結中,強調騎樓形象與歷史歲月互映對照,注重騎樓與人民生活的相融一體,真正把對騎樓的記憶與人民的情感緊密地聯結在一起,建構典型的騎樓形象與故事情節。正如學者梅瓊林所言:“視覺文化傳播是當代審美化生存的最主要的組織者。”王家儒描繪的騎樓形象,展現出熟悉而陌生的典型藝術形象,具有獨特的藝術審美價值。

三、恢宏磅礴的騎樓氣勢與光色映照的視覺效果

王家儒的作品體現了形式與內容的高度契合。他是以典型情節敘事的方式把騎樓融入了人們的市井生活中,完成對騎樓故事的建構。而在形式語言的表達上,他以獨特的視覺語言高度契合著騎樓創作主題,實現了形式與內容的一致。王家儒筆下的騎樓,在構圖上強調雄偉渾厚的氣勢與歷史滄桑的特征,在色彩上注重光色變幻帶來的視覺印象,描繪出強光照射、煙雨朦朧、光色交織、熱帶雨林氣息的瞬間性視覺景觀,而在筆觸表達上,以能抒寫情緒、力透紙背的筆力語言傾注對騎樓的內在情感。

第一,在構圖布局上,王家儒筆下騎樓的排列組合注重彰顯一種整體氣勢,體現氣勢恢宏的群體力量,表現歷史文化的厚重感,以展現騎樓歷經的滄桑。這種視覺力量的表達,正是他內心情感記憶的喚醒,他一直在追尋騎樓的歷史厚重感,就是為了展現歲月滄桑的歷史印跡。他創作的《晨渡》《虹》《華燈初上——海口老街》等作品中的騎樓,都是以群體組合的方式矗立在觀眾面前。在畫面布局上,王家儒以一種仰望的視角給人帶來對歷經歲月滄桑的騎樓的親近、崇拜與敬重之感,而在近景中,騎樓又以活潑多態的形象凸顯中西結合的視覺樣式。這就使觀眾既可以窺視騎樓的形制特征,如哥特式、巴洛克式、南洋式、中式等視覺圖式,又可觀看這些不同形制的騎樓之間產生的高低錯落、圓方結合、新舊相映的組合關系。王家儒強調騎樓形象與現實生活融為一體的構圖安排,注重騎樓與人民生活的映襯,總是把具有滄桑感的騎樓形象與當下的海南人民形象放置于同一情節敘事中,以新舊對比下的兩對矛盾建構歷史與當下的對話,展現出具有獨特藝術魅力的構圖效果。

第二,色和氣韻的融合可以在風景畫中營造出特殊意境。王家儒在光色表達上,能充分展現光色映照、交織變幻的瞬間效果,以明快清爽的色調體現出騎樓所處的整體情境,也以光色偶發、突兀瞬間的色彩冷暖對比來強化視覺中心效果,從而激發騎樓的生命活力。如他創作的《幾度夕陽紅——海口老街》,近景中繁忙的人們處于光色的陰影之中,以厚重色塊的視覺形式把空間拉得很開,而遠景中的騎樓被光色映照著,以金光閃閃的色彩突兀感構造出畫面的視覺中心,從而在藍紫色天空的映襯下,使得這個中心變得格外醒目。他所創作的《虹》,也是在騎樓墻體頂端上安排了一束金黃色的光,以強烈的視覺效果體現出騎樓觀看視角的獨特性,而騎樓后方的藍色天空中出現一道彩虹,也以“突發”之勢呈現于畫面之中,形成對騎樓“靈魂乍現”般的表現。總之,王家儒以明快清爽的色調完成了對騎樓整體情境的營造,他青睞于以冷暖色調并置的強烈對比語言,表現海南地區瞬息變幻的騎樓印象。

第三,在筆觸語言的表達上,王家儒既能以果斷明確、涂寫有序的水彩筆法描繪騎樓形制的結構形體與造型特色,又能以大刀闊斧、恣意揮發的水彩筆觸描繪騎樓主體視覺中心的主次虛無,強調歲月騎樓的情感遺失及視覺模糊。除此之外,他還強調水彩筆觸與紙張質地相碰產生的偶然效果,營造出一種歷史滄桑之感,以具獨特審美感受的肌理、豐富性視覺語言表現騎樓的歲月痕跡,以“應物象形”的方式完成對騎樓情感的表達。

四、結語

王家儒筆下的騎樓,存有文化內涵價值的歷史情感溫度,簡淡了客觀自然之象,呈現出具有人間煙火氣息的情感心象。他對騎樓故事的塑造,總是把市井生活、底層人民與整體騎樓建構在同一視覺體系中,始終不忘對百姓生活的描繪,并在創作思想上體現出濃郁的藝術人民性色彩。在形式語言表達上,王家儒青睞采用氣勢恢宏的構圖布局,表達對歷史騎樓的崇拜;在色彩運用上,他強調光色映照的色彩印象,利用冷暖對比強化騎樓的視覺沖擊力;在筆觸表達上,他通過恣意揮灑的筆觸,完成對自我內心情感的釋放。王家儒的騎樓主題創作具有獨特的審美價值,有利于推動騎樓文化的學術理論研究與地域性美術創作的發展。

參考文獻:

[1]王家儒.繪畫藝術與心靈的超越[J].海南大學學報(社會科學版),1989(3):66-70,86.

[2]黃亮,王家儒.守衛美的精神棲息地:70多位瓊籍藝術家90多幅作品在省博物館展出[J].今日海南,2021(1):56-57.

[3]黃應全.王朝聞的典型觀及其在當今的啟示意義[J].文藝研究,2022(10):31-42.

[4]崇秀全.地域美術歷史情境重建和方法問題:《青萍之末》讀后兼論新時代中國美術史研究[J].南京藝術學院學報(美術與設計),2023(1):90-94,210.

[5]李娟.“情境”的營造及傳達:景觀設計創作談[J].美術觀察,2022(5):154-155.

[6]梅瓊林.視覺文化傳播時代的審美化生存[J].文藝研究,2008(6):13-20.

[7]張春華.在風景畫中營造意境:論“光色”和“氣韻”的交融[J].南京藝術學院學報(美術與設計版),2005(4):82-84.

作者簡介:

元志東,博士,海南大學美術與設計學院講師。研究方向:美術學。