大班幼兒情緒管理的調(diào)查研究

魏萬棟

(武威市豐樂鎮(zhèn)中心幼兒園,甘肅武威,733000)

《3~6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》明確指出,幼兒身心全面和諧發(fā)展、愉快的情緒、形成積極穩(wěn)定的情緒情感是幼兒身心健康的重要標(biāo)志,也是其他領(lǐng)域?qū)W習(xí)與發(fā)展的基礎(chǔ)。[1]當(dāng)前,幼兒情緒管理已成為幼兒園和教師重點(diǎn)關(guān)注的課題,幼兒情緒管理是在理解和接納幼兒情緒的基礎(chǔ)上,幫助幼兒正確認(rèn)識情緒、疏導(dǎo)情緒、調(diào)節(jié)情緒以及合理表達(dá)情緒,掌握調(diào)節(jié)不良情緒的技巧,使幼兒成為情緒的管理者。目前,對幼兒的情緒管理尚未形成一套行之有效的管理策略。[2]因此,明晰培養(yǎng)幼兒情緒管理能力的價值,分析幼兒產(chǎn)生負(fù)面情緒的原因,研究幼兒情緒管理策略在日常教學(xué)中的具體應(yīng)用是當(dāng)前幼兒情緒管理相關(guān)研究的生長點(diǎn)。基于此,本研究從幼兒情緒管理角度,對幼兒產(chǎn)生負(fù)面情緒的因素、特征、表達(dá)和原因進(jìn)行了分析,并根據(jù)分析結(jié)果提出了幼兒情緒管理策略在日常教學(xué)中的應(yīng)用路徑。

一、幼兒情緒管理能力培養(yǎng)的價值意蘊(yùn)

(一)有助于培養(yǎng)幼兒形成積極樂觀的心態(tài)

積極的情緒直接關(guān)系到幼兒的身心健康成長、性格品格形成以及社交能力發(fā)展。《幼兒園教育指導(dǎo)綱要(試行)》明確指出,幼兒園必須把保護(hù)幼兒的生命和促進(jìn)幼兒的健康放在工作的首位。樹立健康觀念,在重視幼兒身體健康的同時,要高度重視幼兒的心理健康。[3]培養(yǎng)幼兒情緒管理能力有助于幼兒形成積極樂觀的心態(tài),這對幼兒身心健康成長有重要的影響作用。沃爾特·米歇爾針對情緒管理做過一項“棉花糖實(shí)驗”,結(jié)果表明那些能夠控制住沖動,沒有立即吃掉棉花糖的兒童普遍擁有良好的情緒控制能力,并且在成年后各方面的發(fā)展都更加優(yōu)秀。反之,那些沒能抵御誘惑,選擇立即吃掉棉花糖的兒童情緒控制能力普遍不穩(wěn)定,在成年后經(jīng)常出現(xiàn)情緒失控的情況,同時在社交和生活中也伴隨著不自信、害羞、固執(zhí)、優(yōu)柔寡斷、抗挫折能力差等問題。[4]因此,教師要合理運(yùn)用情緒管理策略,在日常教學(xué)中將幼兒的消極情緒轉(zhuǎn)換為積極情緒,在潛移默化中幫助幼兒形成積極樂觀的心態(tài)。

(二)有助于提高幼兒情感認(rèn)知能力

已有研究結(jié)果表明,培養(yǎng)幼兒情緒管理能力能夠提高幼兒的社會適應(yīng)性,使幼兒在人際交往中減少情緒壓力和問題行為。[5-6]教師通過運(yùn)用科學(xué)有效的情緒管理策略,能夠讓幼兒對情緒表達(dá)有一定的認(rèn)識和了解。教師可以通過角色扮演或組織游戲活動等方式給幼兒提供換位思考或從不同角度感受他人情緒,進(jìn)而提高幼兒的情感認(rèn)知能力,使幼兒形成關(guān)愛、分享、合作、援助等積極的社會性行為。

二、研究設(shè)計

(一)研究對象

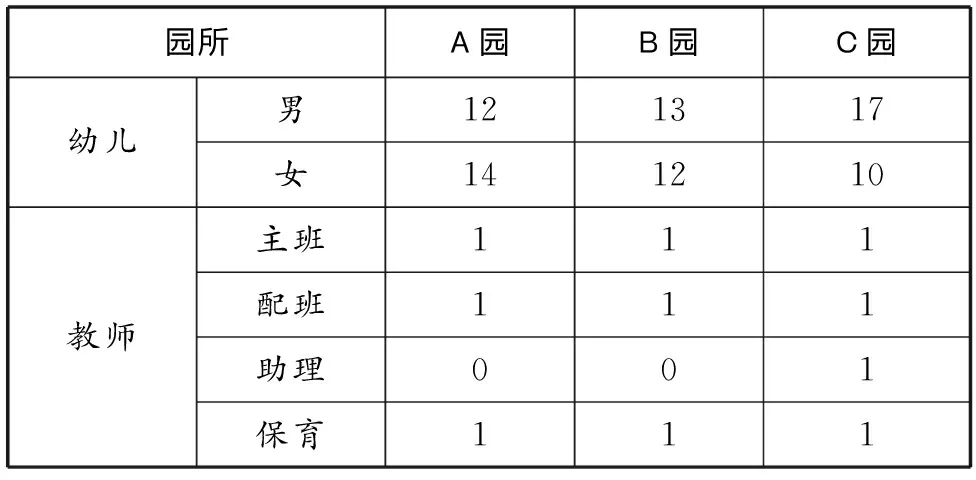

本研究以A、B、C三所幼兒園中的大班全體幼兒(共78人)和教師(共10人)作為研究對象。三所幼兒園中的大班幼兒數(shù)量和平均月齡相近,教師數(shù)量和配置相似,在幼兒園日常教學(xué)中的活動環(huán)節(jié)也基本相同。研究對象具體信息如表1所示。選擇大班幼兒為研究對象,一是因為相較于中、小班幼兒,大班幼兒的情緒表達(dá)欲望更強(qiáng)烈,情緒調(diào)節(jié)能力也更強(qiáng),更能反映出幼兒情緒表達(dá)的平均頻率。二是因為大班幼兒的語言表達(dá)能力和情緒認(rèn)知能力較好,在訪談中能夠通過較為準(zhǔn)確的語言解釋自己的情緒和行為,使訪談資料更加豐富。選擇大班幼兒作為研究對象更具有代表性。

表1 研究對象基本信息 單位:人

(二)研究步驟

本研究采用事件取樣觀察法和訪談法作為本次實(shí)驗觀察的主要研究方法,研究歷時共15天。研究步驟為:首先,以視頻的形式拍攝并記錄幼兒情緒表達(dá)的整個過程,將視頻根據(jù)幼兒的不同情緒表達(dá)分類整理;其次,拍攝結(jié)束后,分別在幼兒和教師空閑時向他們播放視頻,進(jìn)行相關(guān)訪談并收集訪談資料;最后,將每日視頻資料和訪談記錄轉(zhuǎn)換成文字資料,并將訪談記錄表補(bǔ)充完整。

三、研究結(jié)果

(一)幼兒產(chǎn)生負(fù)面情緒的因素分類

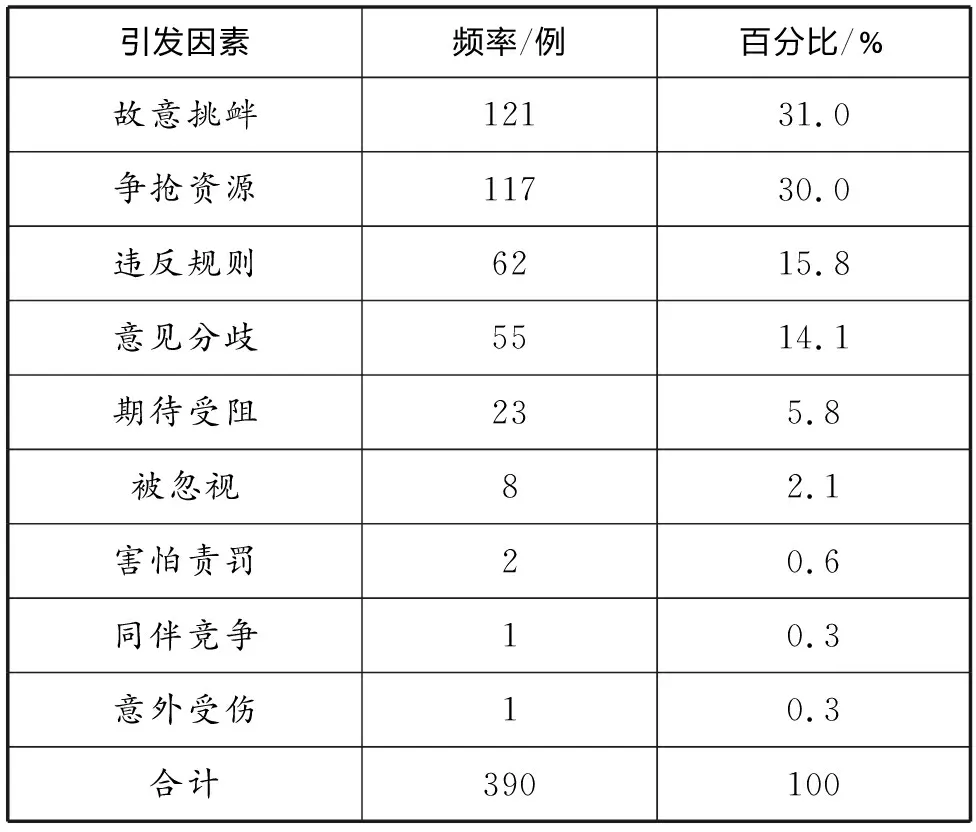

根據(jù)對以往研究的整理分析,以及通過事件取樣觀察法對A、B、C三所幼兒園的大班幼兒進(jìn)行情緒事件觀察后,本研究將幼兒產(chǎn)生負(fù)面情緒的因素具體分為以下9類:故意挑釁、爭搶資源、違反規(guī)則、意見分歧、期待受阻、被忽視、害怕責(zé)罰、同伴競爭、意外受傷。

從幼兒產(chǎn)生負(fù)面情緒的因素分類來看,影響幼兒情緒的因素是多樣化的,并且引發(fā)幼兒負(fù)面情緒的因素與幼兒的主觀認(rèn)知有著密切關(guān)聯(lián),例如,a、b兩人對同一事件看法不同,a不能認(rèn)同b會導(dǎo)致a產(chǎn)生負(fù)面情緒(如憤怒、語言攻擊等),但沒有引發(fā)b的負(fù)面情緒。因此,本研究則根據(jù)幼兒的訪談來判定引發(fā)負(fù)面情緒的因素,而非研究者的主觀推論和判斷,以保證研究的客觀性。

(二)幼兒產(chǎn)生負(fù)面情緒的特征

引發(fā)幼兒產(chǎn)生負(fù)面情緒的因素、頻率及占比情況如表2所示。

表2 幼兒產(chǎn)生負(fù)面情緒的因素統(tǒng)計

從表2可以看出,首先,故意挑釁和爭搶資源是引發(fā)幼兒產(chǎn)生負(fù)面情緒的主要因素,占比達(dá)到31.0%和30.0%,對幼兒和教師的訪談結(jié)果也證實(shí)了這一點(diǎn)。例如,幼兒苗苗說:“每次我喜歡的玩具被別人搶走我都會很生氣,我知道搶玩具不對,但是別人都在搶我也想搶。”A園教師表示:“在教學(xué)活動時經(jīng)常有幼兒因為搶玩具、搶書籍發(fā)生矛盾,有時候一個不注意就發(fā)生言語沖突了。”其次,違反規(guī)則和意見分歧兩種因素發(fā)生頻率也較多,占比達(dá)到15.8%和14.1%。對此,B園教師說:“在教學(xué)活動中如幼兒存在違反課堂規(guī)則的行為,都會對幼兒提出警告或批評,這可能會讓幼兒不開心。”由此看出,違反規(guī)則中不只是包含幼兒與幼兒之間的游戲規(guī)則,還包含幼兒與教師之間的教學(xué)規(guī)則和生活紀(jì)律規(guī)則,即影響幼兒負(fù)面情緒的因素不只來自同伴的矛盾,一部分也來自教師的懲罰和批評。最后,由期待受阻、被忽視、害怕責(zé)罰、同伴競爭以及意外受傷引發(fā)的負(fù)面情緒占比較少。

(三)幼兒負(fù)面情緒的表達(dá)方式

情緒表達(dá)是一種穩(wěn)定的人格特質(zhì),這使得不同個體進(jìn)行負(fù)面情緒表達(dá)時,也存在顯著的表達(dá)方式的差異。[7]對幼兒而言,負(fù)面情緒表達(dá)既可能是通過肢體行為向外表達(dá),如摔、打、砸等,也可能是內(nèi)隱的情緒表達(dá),如憂郁、傷心、難過等。本研究將幼兒負(fù)面情緒表達(dá)形式分為言語行為和非言語行為,并根據(jù)觀察結(jié)果進(jìn)行了分析和探討。

幼兒通過言語行為表達(dá)負(fù)面情緒包括情緒用詞(如生氣、討厭、煩人等)、語氣詞(如哼、哎呀等),并在此過程中提高音量、音調(diào)以及加快語速;非語言行為包括表情(如皺眉、瞪眼、哭泣等)、手勢(如握拳、擺手)、身體姿勢和動作(如叉腰、跺腳、拍打等)。例如,幼兒佳佳說:“生氣的時候我會推別人,這樣別人才不敢惹我。”C園教師說:“幼兒之間發(fā)生矛盾后,有吵架的也有打架的,打打鬧鬧很常見。”通過訪談和調(diào)查結(jié)果能夠看出,雖然幼兒表達(dá)負(fù)面情緒的方式具有多樣性,但仍然以攻擊性行為為主,特別是帶有攻擊性的語言行為和肢體行為的發(fā)生頻率較高,其中言語行為占比達(dá)到45.4%,非言語行為占比達(dá)到54.6%。

(四)幼兒負(fù)面情緒誘發(fā)的原因

1.班級管理中缺乏對幼兒需求的傾聽

在幼兒園日常教學(xué)中,通常由教師負(fù)責(zé)班級的風(fēng)格布置和物品擺放,也由教師負(fù)責(zé)組織幼兒的一日活動和家長的參觀活動。但是在各項班級管理內(nèi)容方面,并沒有幼兒參與管理的記錄。根據(jù)視頻記錄可以發(fā)現(xiàn),不適宜的座椅板凳總是絆倒幼兒,書架上的圖書存在幼兒不喜歡看的內(nèi)容,前來參觀的家長總是將幼兒園堵得水泄不通,這些情況都會引發(fā)幼兒的煩躁情緒。可見,幼兒負(fù)面情緒的表達(dá)正是自我需求的表達(dá),也是對以教師為中心的班級管理方式作出的“抗拒”。不僅如此,教師對幼兒需求的忽略也影響了幼兒負(fù)面情緒的有效表達(dá)。即由于教師長期缺乏傾聽、了解幼兒的需求,導(dǎo)致幼兒逐漸失去對教師的信任感。因此,當(dāng)幼兒出現(xiàn)負(fù)面情緒時,并不會選擇教師作為疏導(dǎo)自身情緒的傾聽者。

2.教師對游戲材料的投放有待調(diào)整

幼兒游戲材料的投放通常需要同時滿足多個原則,如豐富性、探索性、層次性、益智性、安全性等。并且投放的條件要求也較高,投放的游戲材料需要符合幼兒的身心發(fā)展特點(diǎn),同時需滿足幼兒的玩耍和探究興趣,并根據(jù)幼兒的喜愛程度選擇投放游戲材料的數(shù)量。可以看出,游戲材料的操作難度、游戲材料投放的數(shù)量控制是決定游戲材料適宜性的主要標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)游戲材料出現(xiàn)投放不適宜的情況時,會誘發(fā)幼兒的負(fù)面情緒。

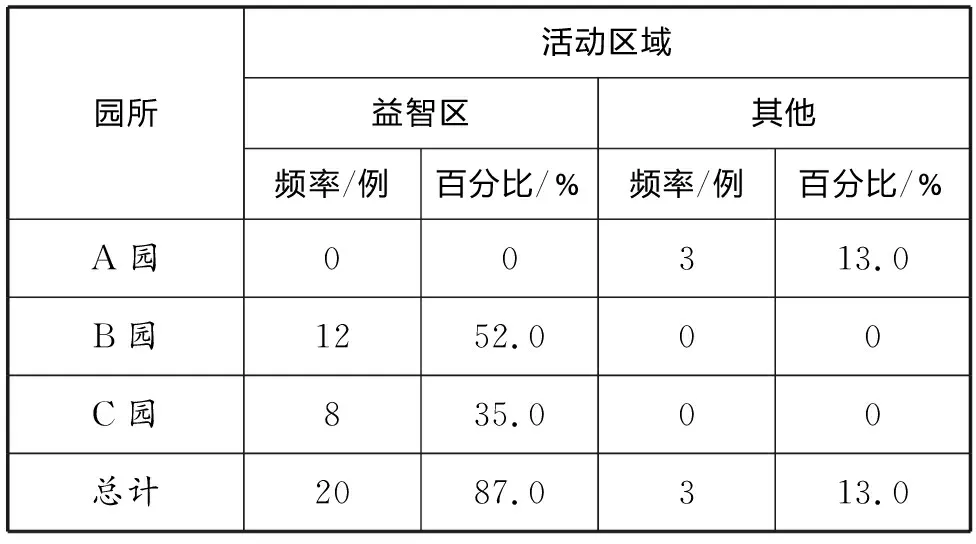

從表2得知,期待受阻是幼兒產(chǎn)生負(fù)面情緒的主要因素,雖然總占比不高,在15天的實(shí)驗觀察中僅發(fā)生23例,但是由表3可以看出,幼兒在益智區(qū)由于期待受阻而產(chǎn)生負(fù)面情緒的頻率最高,高達(dá)87.0%。這意味著B園和C園的幼兒在益智區(qū)進(jìn)行游戲活動時,經(jīng)常因為自我否定、游戲結(jié)果不符合自我期待等原因產(chǎn)生負(fù)面情緒。自我否定通常代表幼兒無法順利完成游戲任務(wù),游戲材料操作的難度較高會導(dǎo)致幼兒無法獲得成就感,使幼兒在游戲中感受到失敗,從而產(chǎn)生負(fù)面情緒,這也說明B園和C園的教師對游戲材料的投放有待調(diào)整。

表3 因期待受阻產(chǎn)生的幼兒負(fù)面情緒統(tǒng)計

3.教師對幼兒同伴交往的情況缺乏關(guān)注和引導(dǎo)

故意挑釁和爭搶資源是誘發(fā)幼兒負(fù)面情緒的主要因素,而幼兒故意挑釁和爭搶資源的對象通常是同伴,部分幼兒的負(fù)面情緒實(shí)際是同伴關(guān)系不佳的體現(xiàn)。如在幼兒在同伴交往中故意挑釁他人,對他人的情緒變化缺少感知等。從觀察和訪談結(jié)果來看,A、B、C三所幼兒園的教師均有缺乏關(guān)注和引導(dǎo)幼兒同伴交往的情況。例如,希希是A園中一位6歲的幼兒,A園教師對希希的評價是她很會交朋友。然而通過觀察視頻記錄發(fā)現(xiàn),希希對同伴多次作出語言挑釁和肢體沖突行為,其本質(zhì)只是為了表達(dá)我想和你一起玩的目的。但由于缺乏正確的同伴交往意識,希希錯誤地將友好的邀請變?yōu)樨?fù)面的情緒表達(dá),導(dǎo)致同伴交往的失敗,并且還誘發(fā)了同伴的憤怒情緒。由此看出,教師對幼兒同伴交往的情況是缺乏關(guān)注和引導(dǎo)的。

四、幼兒情緒管理策略

(一)優(yōu)化班級管理,尊重幼兒的需求

教師在班級管理方面應(yīng)切實(shí)關(guān)注幼兒的實(shí)際需求。例如,幼兒經(jīng)常因為爭搶椅子而產(chǎn)生負(fù)面情緒,對此教師可以根據(jù)幼兒的喜好為每個幼兒的椅子做上特殊的記號,如寫上幼兒的名字,或是貼卡通貼畫,從而使每個幼兒都有對應(yīng)的物品,避免幼兒因為爭搶而引發(fā)負(fù)面情緒;又如,幼兒會由于集體活動規(guī)則或是游戲規(guī)則不明確而產(chǎn)生負(fù)面情緒,教師可以將制定規(guī)則的權(quán)利交給幼兒,充分聽取幼兒的意見,并鼓勵幼兒相互監(jiān)督,使幼兒真正地參與到班級管理的各個環(huán)節(jié)。

(二)投放適宜游戲材料,符合幼兒身心發(fā)展水平

教師在益智區(qū)投放游戲材料時應(yīng)認(rèn)真篩選游戲材料,將符合幼兒身心發(fā)展放在首位。教師應(yīng)在日常教學(xué)中積極了解幼兒的認(rèn)知能力和身心發(fā)展水平,幼兒的興趣、需求、喜好等指標(biāo)綜合考量,從而有計劃地投放游戲材料。例如,教師在投放新的游戲材料時,先不要盲目投入太多的數(shù)量,而是在觀察一段時間后,根據(jù)幼兒的游戲情緒反饋選擇是否增加投放。教師正視并尊重幼兒的游戲理念,才能夠促使幼兒在游戲過程中獲得成就感,從而降低其負(fù)面情緒出現(xiàn)的概率。

(三)關(guān)注幼兒同伴交往,提高幼兒情緒認(rèn)知

缺乏同伴交往技能是誘發(fā)幼兒負(fù)面情緒的主要原因之一。鑒于此,首先,教師需要加強(qiáng)對幼兒同伴交往情況的關(guān)注,對交往失敗的幼兒給予更多的積極引導(dǎo)。例如,教師可以鼓勵被同伴拒絕的幼兒去模仿同伴交往能力較好的幼兒,讓他們認(rèn)識到同伴交往時怎么做才是正確的,從而提高幼兒的同伴交往能力。其次,提高幼兒對情緒的有效認(rèn)知。由于幼兒年齡較小,缺乏對情緒的認(rèn)知能力和控制能力,教師要在日常教學(xué)活動中有意識地培養(yǎng)幼兒認(rèn)識各種情緒,從而讓幼兒體會到不同的情緒反應(yīng)。[8]最后,教師在幫助幼兒識別不同情緒時,還可以通過換位思考的形式引導(dǎo)幼兒關(guān)注他人情緒。例如,在幼兒進(jìn)行游戲活動時,教師提出可以幼兒去邀請一個喜歡的同伴玩游戲的提議,但是最后一個幼兒因沒有被邀請而落單,面對這種情況,教師要及時關(guān)注該幼兒的情緒,并適時干預(yù):“我發(fā)現(xiàn)小朋友們都找到伙伴了,但是還有一位小朋友沒有被邀請,他自己玩游戲會很孤單,有沒有哪組小朋友愿意邀請他,三個人一起玩呢?”通過這種解決方式讓幼兒體會到孤單、失望、失落等情緒,從而使幼兒能夠理解他人的情緒表達(dá),提高幼兒的情緒認(rèn)知能力,同時也助于提高幼兒同伴交往的自信。

(四)引導(dǎo)幼兒自主化解消極情緒

從幼兒角度來看,他們經(jīng)常難以化解自身的消極情緒,遇到不開心的事無法宣泄情緒,這往往會危害幼兒的身心健康。結(jié)合3—6歲幼兒身心發(fā)展特點(diǎn),教師應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)幼兒合理化解消極情緒,具體可采用以下兩種方式。

1.游戲轉(zhuǎn)移法

幼兒出現(xiàn)消極情緒時,如悲傷、憂郁、失落等,通常持續(xù)時間不久,但是教師需要及時關(guān)注,幫助幼兒迅速轉(zhuǎn)移注意力,避免幼兒過度沉浸在負(fù)面情緒中。由于幼兒普遍熱衷游戲活動,因此,可以采用游戲活動轉(zhuǎn)移幼兒的注意力,這能夠快速消除幼兒的消極情緒,使幼兒在游戲活動中學(xué)會如何化解負(fù)面情緒。其中需要注意的是:其一,教師要科學(xué)安排游戲活動時長,不能為了消除幼兒的負(fù)面情緒而放縱幼兒肆意玩耍;其二,玩游戲不是目的,而是要通過玩游戲引導(dǎo)幼兒化解自身的消極情緒,在玩游戲的過程中對自己的情緒做到有效管理。因此,教師需要科學(xué)合理地設(shè)計游戲活動內(nèi)容,保障游戲內(nèi)容能夠符合幼兒的認(rèn)知水平。

2.暫時回避法

斯金納認(rèn)為成人對兒童某些行為和情緒的關(guān)注,會增加這些行為和情緒再次發(fā)生的頻率。[9]因此,當(dāng)幼兒產(chǎn)生負(fù)面情緒時,教師可以根據(jù)實(shí)際情況選擇冷淡處理,不予理會,讓幼兒自主調(diào)節(jié)消極情緒。例如,當(dāng)幼兒因為自己的要求沒有得到及時滿足而情緒失控時,通過哭喊、摔東西、坐地打滾等行為希望引起教師的注意,這時教師可以讓幼兒單獨(dú)在房間里冷靜一會。教師對幼兒博取關(guān)注的行為選擇回避,是在引導(dǎo)幼兒盡快穩(wěn)定情緒,進(jìn)而達(dá)到控制情緒的目的。

3—6歲幼兒缺乏自主管理情緒的能力,如果不進(jìn)行科學(xué)的引導(dǎo)和管理,將影響幼兒的身心健康發(fā)展。對此,在日常教學(xué)中,教師需要根據(jù)幼兒的情緒特點(diǎn)科學(xué)地制訂情緒管理策略,真正接納幼兒的情緒表達(dá),通過優(yōu)化班級管理、投放適宜游戲材料、關(guān)注幼兒同伴交往以及引導(dǎo)幼兒自主化解消極情緒等策略,從根本上正視幼兒的情緒管理問題,尊重幼兒的實(shí)際需求,從而讓幼兒在情緒管理中學(xué)會獨(dú)立、思考和成長。