某三甲眼科醫院超聲乳化白內障術后感染性眼內炎的臨床及病原學特點分析

劉娜 葛金玲 楊驍 李菲 李翠霞 畢迎雪 李韻秋

眼內炎,又稱玻璃體炎癥,細菌等微生物進入玻璃體可導致玻璃體炎;病因分為內源性、外源性[1]。白內障術后眼內炎是白內障手術最嚴重的術后并發癥之一,其發生率約 為1.3‰[2-3]。雖然并不常見,但一旦發生,治療和處理極為棘手[4]。不同時期、不同地域的眼內炎致病菌菌譜及藥物敏感性具有明顯差異,因此定期分析眼內炎的臨床和病原學特征,對該病的臨床治療具有重要的指導意義。為此,本研究回顧分析了我院近11年收治的超聲乳化白內障術后感染性眼內炎患者的臨床資料,對其臨床和病原學特征進行了分析,以期為超聲乳化白內障術后感染性眼內炎的診斷和治療提供參考。現將結果報道如下。

1 資料與方法

1.1 研究對象

某三甲醫院2012年至2022年超聲乳化白內障術后+人工晶體植入術患者。

1.2 診斷方法

參照文獻[5-6]明確眼內炎的診斷與排除標準。診斷標準;患者有眼疼、視力下降的癥狀,查體有結膜充血、角膜水腫,房水混濁等眼前段炎癥及玻璃體混濁,眼內液標本培養為陽性或經抗菌藥物治療有效。排除標準為:(1)晶狀體皮質殘留導致的過敏性葡萄膜炎、交感性眼炎、免疫性葡萄膜炎等非感染性葡萄膜炎;(2)由其他微生物,如螺旋體、病毒、寄生蟲等感染引起的葡萄膜炎。

1.3 取材與治療方法

無菌條件下采集患者房水、玻璃體標本進行細菌和真菌培養及體外藥物敏感試驗。在玻璃體穿刺注藥或玻璃體切割手術打開眼內灌注前,取玻璃體標本0.2~0.3 ml。分析培養結果為陽性的感染性眼內炎致病菌分布以及藥物敏感試驗結果。根據患者病情給予前房灌洗、玻璃體腔藥物注射、玻璃體切除術等治療方案,觀察不同治療方案下患者療效。

2 結果

2.1 白內障超聲乳化摘術后感染性眼內炎發病率

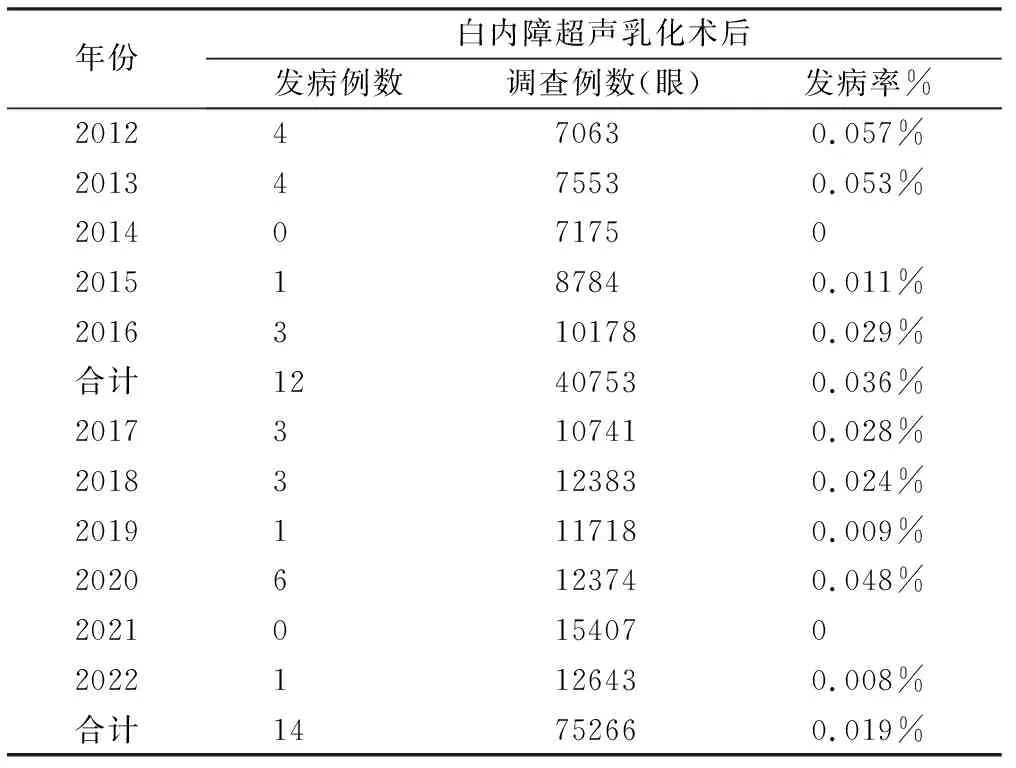

2012年至2022年超聲乳化白內障術后+人工晶體植入術患者,共計116019例(眼),發生急性細菌性眼內炎的患者26例(眼)。近11年來超聲乳化白內障術后后感染率基本處于逐年下降的趨勢,2012~2016年感染發病率為0.036%,2017~2022年為0.019%;11年來白內障術后眼內炎的感染發病率為 0.022%(26/116019),見表1。

表1 2012-2022超聲乳化白內障術后后眼內炎醫院感染發病率

2.2 一般資料

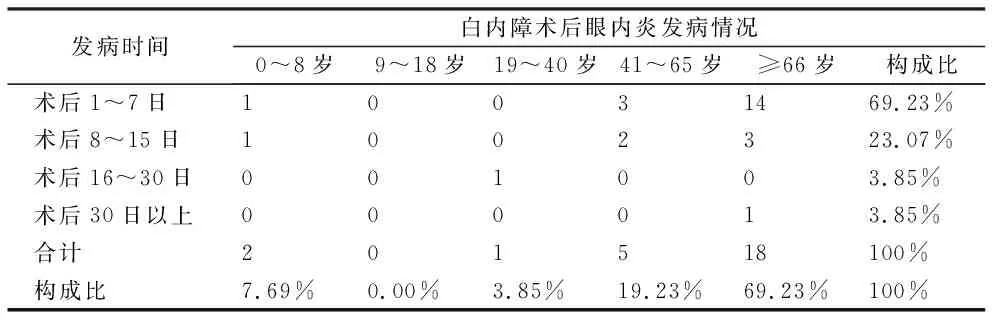

26例患者中年齡≥66歲的患者18例占比69.23%,41~65歲5例占比19.23%,這兩個年齡段的患者占88.46%以上,提示中老年人群是此類疾病的高發人群,需重點關注;其中年齡≥66歲的人群占69.23%,說明這部分人群是白內障術后眼內炎的主要人群。有兩例患兒年齡在8歲以下,其中一名患兒僅2歲。男性女性各占比50%。針對發病時間而言,有69.23%的患者于術后1~7日內發病,術后15天內發病率高達92.3%,術后16天以上發病的2例,占比6.70%,見表2。

表2 本組患者年齡性別占比

2.3 微生物培養

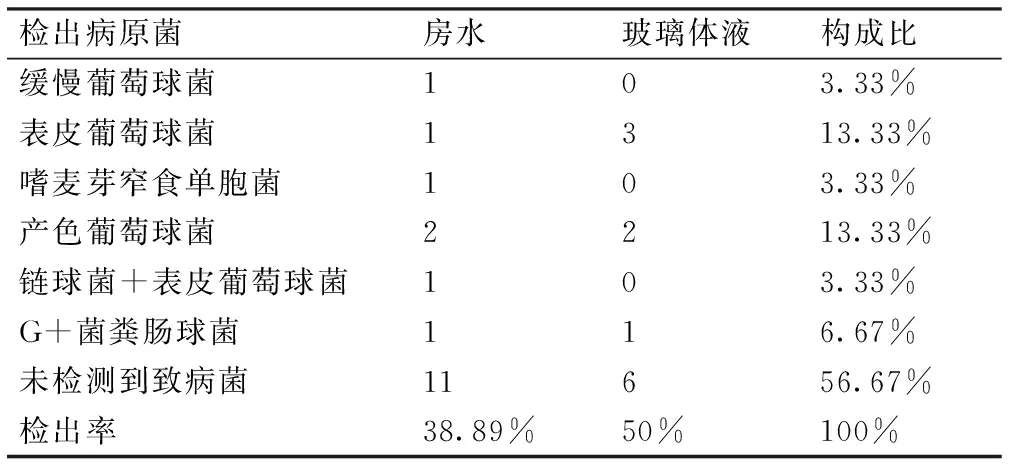

本組送檢樣本為玻璃體、房水,細菌總檢出率為43.33%(13/30),房水的細菌檢出率38.89%(7/18),玻璃體液的細菌檢出率為50%(6/12)。26例發生感染性眼內炎,共檢出病原菌13 株, 其中表皮葡萄球菌4株( 30 %),產色葡萄球菌4株 (30%),嗜麥芽窄食單胞菌、緩慢葡萄球菌、糞腸球菌、鏈球菌合并表皮葡萄球菌混合感染各1例,見表3。

表3 不同標本及微生物培養結果

2.4 治療

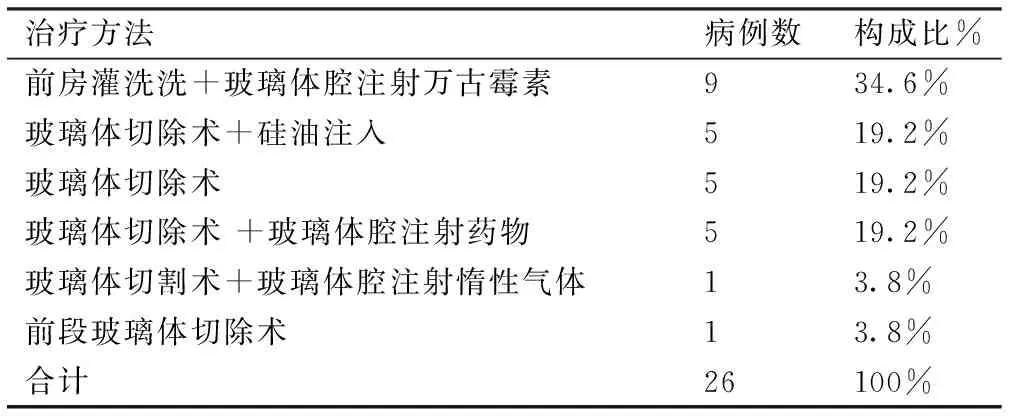

按照《我國白內障術后急性細菌性眼內炎治療專家共識》(2010年)治療的指導原則[4],根據眼內炎的嚴重程度,本組患者采取不同的治療方案:26例白內障術后眼內炎的病人中均將有17例患者采取了玻璃體切除手術或聯合手術主要治療方式( 占65.38%),9例患者采取了前房灌洗+玻璃體腔注射萬古霉素的治療方法,見表4。

表4 白內障術后眼內炎治療方法

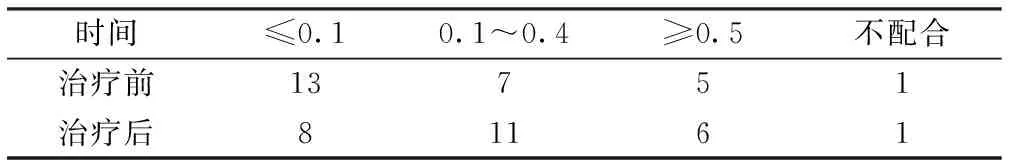

經治療后視力0.5以上6例(23%),0.1~0.4有11例(42.3%),視力低于0.1有8例,無感染無法控制行眼球摘除者。視力在0.1以上患者17例,占69.23%,見表5。

表5 白內障術后發生感染性眼內炎治療前、后的視力分布情況

3 討論

超聲乳化白內障術后眼內炎發生率比較低,但危害極為嚴重,定期分析其臨床及病原學特征,對該病的預防和臨床診治具有重要的指導意義。國外相關報道[7-8]指出眼科手術后眼內炎發病率為 0.012%~0.26%,國內研究[9-10]顯示眼科手術后眼內炎發病率為 0.033% ~0.31%。本組病例醫院感染發病率是0.022%,2012~2016年0.036% ;2017~2022年0.019%,在調查病例數逐年增多的前提下,整體基本處于逐年持續下降的狀態,調查結果說明我院所采取的各項院感防控措施基本保持持續改進,是有效的。本院近11年來采取了諸多降低醫院感染發生率的措施,并經歷了兩輪三級甲等醫院規范化評審,細化各項制度流程,并針對眼科手術的特性配備了足夠量的眼科設備及器械以備周轉,將布類包裝的手術包及手術衣全部換成一次性無紡布材質;加強潔凈手術室建設及維護等措施;注重患者宣教,術前術后規范用藥方法,高齡及低齡人群因免疫力低下,醫囑執行力有所欠缺,容易出現風險,均是我們重點關注的對象。

近11年的超聲乳化白內障術后眼內炎的患者不同年齡發病率進行匯總,顯示其中年齡≥66歲的人群占69.23%,說明這部分人群是白內障術后眼內炎的主要人群。有兩例患兒年齡在8歲以下,其中一名患兒僅2歲。因嬰幼兒年齡小,免疫力低下,發生感染的風險相對增加,一旦發生則對嬰幼兒導致嚴重后果,同樣預防發生眼內炎就成為患兒治療成功的重中之重。針對發病時間而言,有69.23%的患者于術后1~7日內發病,術后15天內發病率高達92.3%,說明術后15天內為出現急性感染癥狀重點觀察的時間段。術后16天以上發病的2例,占比6.70%,提示我們在手術之后的一段時間內應定期復查并加強術后規范按時使用抗生素類眼藥水,按時隨訪,以便及時發現感染。

本文中細感染病原菌種類中菌檢出率為43.33%,低于孟玥[11]學者研究的結果57.8% 的標本檢出率;房水的細菌檢出率38.89%(7/18),玻璃體液的細菌檢出率為50%(6/12)。本組調查玻璃體液的細菌檢出率50%,高于房水的檢出率,也有文獻報道最理想的取材標本為玻璃體液及房水,病原體檢出率為 29%~53%[12]。本組病例提示我們只要病情允許盡可能做玻璃體液及房水樣本檢測,為提升病原學診斷正確率提供依據。孟玥[8]的研究表明玻璃體液病原體檢出率高達73.8%(17/23),提示理想送檢物為玻璃體液。

病原學檢出細菌以表皮葡萄球菌和產色葡萄球菌各4例為主,占60%;病例其中有一例為鏈球菌和表皮葡萄球菌的混合感染,兩種細菌感染導致的眼內炎起病更急,且破壞力強,更需重視抗生素的合理應用。研究表明由于眼科標本的特殊性,取樣困難,樣本量比較少,同時基層醫院微生物培養的設備及技術水平均可限制陽性率的提升。標本采集、檢驗的操作,標本的保管、送檢時間等均會影響檢出率。細菌檢出率較低而且等待時間較長時,醫生只能根據癥狀體征經驗性選擇抗生素,抗生素的合理使用離不開病原學的精準診斷;所以建議檢驗部門根據細菌染色確定細菌分類,針對革蘭氏陽性菌和革蘭氏陰性菌的染色特點第一時間提供一份有效的報告,為臨床盡早準確用藥提供參考;診療過程中應根據細菌感染侵蝕眼底的情況及時采取治療措施,并根據細菌培養及藥物敏感實驗結果合理選用抗菌藥物,上級部門可以為基層醫院提高細菌檢出率提供相應支撐,進而從病原學的角度識別感染性眼內炎的特性,促使用藥更加精準。

根據眼內炎的嚴重程度,本組患者采取不同的治療方案:26例白內障術后眼內炎的病人中均將有17例患者采取了玻璃體切除手術或聯合手術主要治療方式( 占65.38%),說明白內障術后眼內炎患者以玻璃體切除術為主要治療方法;9例患者采取了前房灌洗術+玻璃體腔注射萬古霉素的治療方法。以上治療方法均有效控制的感染的發展。因患者病情癥狀體征不同,建議針對每一病例制定個體化的抗感染治療方案,在本組病例中未出現眼內容物剜除或者眼球摘除的情況,但是視功能的提升有待于進一步改善。

超聲乳化白內障術后眼內炎加強預防,可減少其發病率,一旦發生盡早明確病原學診斷,并給予合理的治療方案,可以獲得較好的預后效果。