腹腔鏡治療在小兒疝氣中的臨床效果

楊斌(貴州省錦屏縣人民醫院,貴州 錦屏 556700)

小兒疝氣為臨床多發病、常見病,依據形成原因差異,該病有先天、后天之分[1]。小兒發生疝氣嵌頓時會產生嘔吐、腹痛、呼吸困難等表現,病情嚴重時還會誘發多種并發癥[2]。因此,對于患兒家屬而言,其必須意識到小兒疝氣的危害性與嚴重性,及時帶患兒就醫。現階段,對于疝氣患兒,臨床多采用手術方式展開治療,此方式可有效控制患兒病情,恢復患兒機體健康。臨床實踐發現,傳統手術雖然效果可靠,但此術式創傷性較大,不利于患兒術后恢復[3-4]。近些年,隨著醫療技術進步,腹腔鏡逐漸被用于小兒疝氣的治療中,當前,此項技術已然成為諸多疾病治療的重要方法[5-6]。本次研究以本院2021年3月-2023年3月收治的86例疝氣患兒作為研究對象,分析比較腹腔鏡治療在小兒疝氣中的臨床效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院2021年3月-2023年3月收治的86例疝氣患兒,采用隨機數字表法分組,對照組(n=43例)行傳統開腹手術,觀察組(n=43例)行腹腔鏡治療。對照組中男性28例,女性15例,年齡區間1-10歲,平均(5.17±0.64)歲,單側疝氣、雙側疝氣分別有34例、9例。觀察組中男性27例,女性16例,年齡區間1-10歲,平均(5.24±0.59)歲,單側疝氣、雙側疝氣分別有33例、10例。兩組一般資料基本相同(P>0.05),可對比。本研究已提交醫院醫學倫理委員會審核并獲得批準。①納入標準:與小兒疝氣診斷標準、手術指征相符;患兒家屬對研究知情且在知情同意書上簽字。②排除標準:患兒家屬存在溝通障礙;并發先天性疾病;患兒并發血液系統疾病;患兒有凝血功能障礙;患兒及其家屬在研究過程中失訪。

1.2 方法

1.2.1 對照組實施傳統開腹手術,術中指導患兒取臥位,全麻,常規消毒、鋪巾,于患兒腹股溝韌帶上方位置開一個斜形或橫向切口(2cm),逐層分離皮下組織、筋膜,找出疝囊,使用絲線對疝囊頂部展開高位結扎,術畢,將切口逐層縫合。

1.2.2 觀察組行腹腔鏡治療,手術開始前,指導患兒將膀胱排空,禁飲、禁食,并采取靜滴方式為患兒補液。術中,協助患兒取仰臥位(頭低腳高,呈15°夾角)。靜脈復合麻醉,常規消毒,消毒區域主要為患兒臍部以及鄰近區域,在患兒臍窩下方處運用Veress針穿刺,探入腹腔,建立二氧化碳氣腹(壓力:約7-8mmHg,流量:2.3mL/min左右),拔出氣腹針,使用Trocar(5mm)穿刺入腹,置入腹腔鏡,探查患側喇叭狀內環口,觀察對側是否存在隱匿性疝情況,之后從患兒右側腹直肌外側緣臍水平處置入Trocar(2mm),置入輔助操作鉗,使用克氏針自制疝針、硬膜外穿刺針、Reverdin骨穿縫合針、Endoclose針等帶線,經內環體表刺入術野,用輔助操作鉗牽拉內環腹膜使疝針在疝環內側和外側的腹膜外進行操作,完成預置結扎線并移出腹外,之后在體外打結,對內環口實施結扎,將線節埋藏于皮下,操作結束后解除氣腹,放出腹腔內殘余氣體,手術完成。手術結束后,密切監測患兒各項生命體征,保持切口清潔、干燥,防止感染。

1.3 觀察指標 ①統計比較兩組患兒手術相關指標(手術時間、術后禁食時間、術后活動時間、住院時間、術中出血量)。②運用QOL(生存質量測定量表簡表)評估對比兩組患兒術后生存質量,量表包含疼痛、食欲、精神、睡眠四個維度,各維度0-60分,評分與患者生存質量成正比。③統計兩組患兒術后并發癥(陰囊腫脹/腹脹/切口感染/疝復發/繼發鞘膜積液)發生情況。并發癥發生率=(陰囊腫脹+腹脹+切口感染+疝復發+繼發鞘膜積液)患兒例數÷總病例數×100%。④觀察對比兩組患兒臨床療效,患兒癥狀明顯改善,影像學檢查顯示脫出臟器已恢復到正常狀態為顯效;患兒癥狀緩解,影像學檢查結果顯示脫出臟器改善為有效;患兒癥狀無顯著改善,甚至加重為無效。總有效率=(顯效例數+有效例數)/總病例數×100%。⑤統計對比兩組患兒術后2個月、4個月、6個月病情復發率。

1.4 統計學方法 數據由SPSS26.0軟件處理,計量(手術相關指標、生存質量評分)、計數(術后并發癥發生情況、臨床療效、復發率)資料的表示方式分別為均數±標準差(±s)、數(n)或率(%),并采用t、χ2檢驗,P<0.05表示差異存在統計學意義。

2 結果

2.1 手術相關指標 觀察組手術時間、術后禁食時間、術后活動時間、住院時間比對照組更短,術中出血量比對照組更少(P<0.05),見表1。

表1 兩組手術相關指標對比(±s)

表1 兩組手術相關指標對比(±s)

組別(n=43) 手術時間(min) 術中出血量(mL) 術后禁食時間(h) 術后活動時間(h) 住院時間(d)觀察組 15.26±2.70 1.22±0.37 5.26±1.75 9.40±1.57 4.62±1.39對照組 24.98±3.65 6.09±1.05 9.81±2.19 20.33±2.85 8.12±2.06 t 14.039 28.685 10.643 22.027 9.235 P 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2.2 生存質量評分 觀察組生存質量(疼痛、食欲、精神、睡眠)評分比對照組更高(P<0.05),見表2。

表2 兩組生存質量評分對比(±s,分)

表2 兩組生存質量評分對比(±s,分)

組別(n=43) 疼痛 食欲 精神 睡眠觀察組 52.90±4.81 54.43±4.19 51.68±4.30 50.79±3.87對照組 46.08±3.51 45.17±3.70 43.08±3.58 45.02±3.60 t 7.511 9.883 10.079 7.158 P 0.000 0.000 0.000 0.000

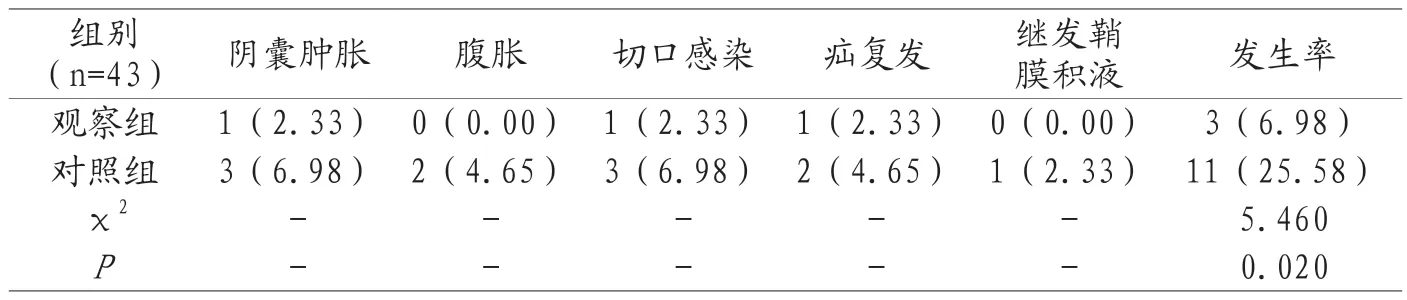

2.3 術后并發癥發生情況 兩組患者術后并發癥發生率(觀察組6.98%,對照組25.58%)相比,數據差異顯著(P<0.05),見表3。

表3 兩組術后并發癥發生情況對比[n(%)]

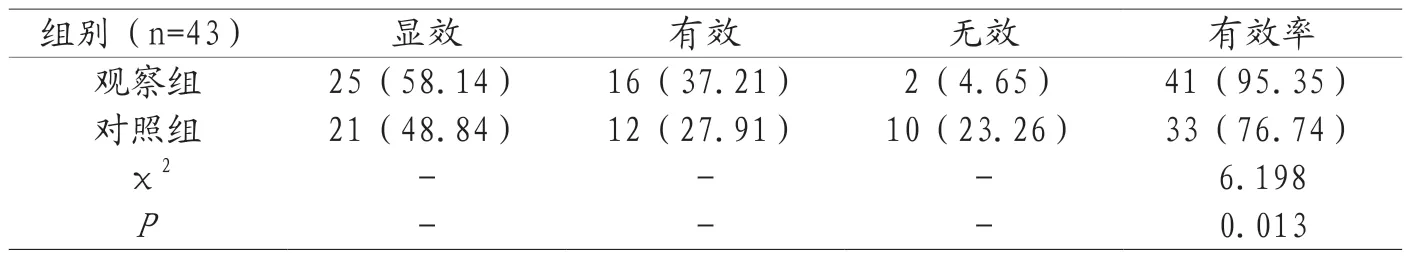

2.4 臨床療效 觀察組總有效率為95.35%,高于對照組(76.74%)(P<0.05),見表4。

表4 兩組臨床療效對比[n(%)]

2.5 復發率 觀察組復發率為0.00%(0/43)(2個月0例,4個月0例,6個月0例),對照組復發率為11.63%(5/43)(2個月1例,4個月1例,6個月3例),觀察組比對照組更低(P<0.05)。

3 討論

小兒疝氣為外科常見病,現代流行病學調查研究發現,早產兒為該病主要發病群體,疝內容物多為大網膜、闌尾、小腸、卵巢等,發病后,不僅會影響患兒消化系統,在疝的擠壓作用下,該病還會對患兒的生殖系統造成負面影響,尤其是嬰兒,存在極高的嵌頓風險,嚴重者甚至會造成疝內容物由于血供不足而壞死[7],因此,對于該病患兒而言,盡早接受有效的手術治療十分重要。雖然傳統開腹手術操作難度較低,且可獲得一定治療效果,但臨床實踐發現,此術式具備較強的創傷性,患兒術后存在較高的并發癥發生風險,不利于患兒術后恢復[8]。近些年,隨著我國微創技術發展,腹腔鏡被廣泛用于臨床診療工作中,小兒疝氣治療也在其應用范圍之內。在小兒疝氣治療中,相比于傳統開腹手術治療,腹腔鏡治療具備如下優勢[9-12]:①創傷性較小,手術效率較高,患兒術后瘢痕不明顯;②不會損壞腹股溝結構的完整性,不會分離患兒提睪肌、精索,可有效避免神經、血管損傷,降低發生缺血性睪丸炎的風險;③在患兒腹腔中實施內環口結扎疝囊操作,與高位結扎觀念相符;④不需要分離處理疝囊,可降低患兒血腫發生風險;⑤可對對側有無隱形疝進行檢查,防止患兒接受二次手術治療。

本次研究結果顯示,觀察組手術時間、術后禁食時間、術后活動時間、住院時間比對照組更短,術中出血量比對照組更少,由此可見,對小兒疝氣患兒實施腹腔鏡治療可減少患兒術中出血量,且利于患兒術后恢復。觀察組生存質量(疼痛、食欲、精神、睡眠)評分比對照組更高,提示腹腔鏡治療小兒疝氣可促進患兒生存質量改善。兩組患者術后并發癥發生率(觀察組6.98%,對照組25.58%)相比,數據差異顯著,表明腹腔鏡治療小兒疝氣可減少患兒術后并發癥發生。究其原因為,此術式操作簡便,創傷性較小,用時較短,不會探入患兒腹腔,不會損傷患兒內臟,因此其可促進手術治療相關指標改善,有助于提升治療安全性。觀察組總有效率(95.35%)高于對照組(76.74%),可見對小兒疝氣患兒實施腹腔鏡治療的療效確切。觀察組復發率0.00%比對照組的11.63%更低,這與此前曾科[13]等人的研究結論基本一致,提示腹腔鏡治療小兒疝氣有助于降低患兒疾病復發風險。

綜上所述,腹腔鏡治療小兒疝氣患兒的療效突出,有助于減少術中出血量,加快患兒術后恢復速度,促進患兒生存質量改善,減少術后并發癥發生,值得推廣。