綜合康復治療對老年缺血性腦卒中患者肢體功能、生活質量、VEGF的影響

李鳳霞(浙江省嘉善縣第二人民醫院,浙江 嘉興 314102)

缺血性腦卒中作為腦血管類疾病,中老年人為該病主要患病群體,患病時可見局灶性、彌漫性腦功能缺失,具有致殘、致死率高等特點[1],近年來,隨著臨床診療技術的不斷提高,缺血性腦卒中死亡率雖然得到了有效控制,但仍有55%-75%的幸存者存在肢體功能障礙等后遺癥,嚴重影響患者生活質量[2]。有研究[3]指出,患者發生缺血性腦卒中后中樞神經系統在結構或功能上均具有一定的重組能力,可促進因疾病所致的受損神經元再生,為患者腦組織重建、功能康復提供了重要的前提條件,因此,早期對缺血性腦卒中患者進行康復治療對恢復患者肢體功能、改善患者生活質量可產生積極影響。本研究從康復醫學角度以缺血性腦卒中恢復理論為基礎,制定綜合性康復方案,分析其對缺血性腦卒中患者肢體功能、生活質量、血管內皮生長因子(VEGF)的影響,以期為臨床缺血性腦卒中的治療提供理論基礎。本文以2021年10月-2022年12月我院收治的98例缺血性腦卒中患者為例,分別以不同方式對患者展開康復治療,分析綜合康復治療的作用、功效及臨床應用價值,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 從2021年10月-2022年12月嘉善縣第二人民醫院神經內科就診的缺血性腦卒中患者中選取老年患者98例,按照治療方式不同分為觀察組56例和對照組42例,其中對照組中男27例,女15例,年齡65-83歲,平均(74.32±7.49)歲,癱瘓側:左側20例,右側22例;觀察組中男35例,女21例,年齡67-82歲,平均(75.10±7.23)歲,癱瘓側:左側27例,右側29例。納入標準:≥65歲;經臨床專科檢查,結合患者病癥反應,判定其符合缺血性腦卒中診斷標準,確診為缺血性腦卒中;均為首次發病者。排除標準:人體臟器功能異常、功能不全,不適宜采用常規方式進行疾病治療干預者;合并其他系統血管性疾病者;嚴重意識障礙者,合并骨折、截肢等影響肢體功能病史者。醫院倫理委員會對本研究實施審核,經批準后予以實施。所納入患者及其家屬對于課題研究內容詳細知情,個人資料信息完整。對兩組一般資料進行組間統計學計算,結果無顯著性差異(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 對照組 對照組患者給予常規康復治療,包括:行顱壓減壓,予以患者具有抗癲癇、抗血小板凝聚、抗感染類藥物,進行心臟病防治、維持水電解質平衡、營養支持治療等。

1.2.2 觀察組 觀察組患者給予綜合康復治療,即在對照組的基礎上給予患者規范化的康復訓練,主要包括:神經肌肉電刺激治療(采用神經肌肉電刺激儀給予患者三角肌、岡上肌、腕背伸肌群等實施電刺激)、調整患者體位并對健康側肢體擺放情況進行調整(包括仰臥位、健側臥位、患側臥位、床上坐位、輪椅良肢位)、轉移訓練(幫助或指導患者家屬為患者完成床上翻身及起坐等)、坐站立行位訓練(指導患者循序漸進地完成由坐到行的訓練)、上下肢活動訓練(指導患者上肢上舉或左右搖擺、下肢抬起、屈膝等)、肌力訓練(醫務人員或家屬幫助患者拉伸肌肉或患者進行負重練習)、關節活動(指導患者進行上下肢伸展、屈曲、轉動等活動)、日常生活活動能力(穿衣、進食、洗漱等基礎生活自理項)訓練等,訓練的過程中要注意循序漸進,根據患者康復情況,在患者耐受范圍內為其制定合理的訓練量,每天訓練1h,可根據患者情況適當延長訓練時間,兩組患者均治療2個月后評價治療效果。

1.3 觀察指標 采用Fugl-Meyer運動功能評分量表(FMA)對患者肢體功能進行評估,總分100分(上肢66分,下肢34分),分數越高表示患者肢體功能越好;采用改良Barthel指數(MBI)對患者生活質量進行評估,總分100分,分數越高表示患者生活質量越高;采用酶聯免疫吸附法(ELISA)進行臨床生化檢測,測定血清血管內皮生長因子(VEGF)水平。

1.4 統計學方法 使用SPSS20.0統計學軟件對研究數據進行分析,計量資料以±s表示,采用t檢驗,計數資料以[n(%)]表示,采用χ2檢驗,P<0.05表示存在統計學差異。

2 結果

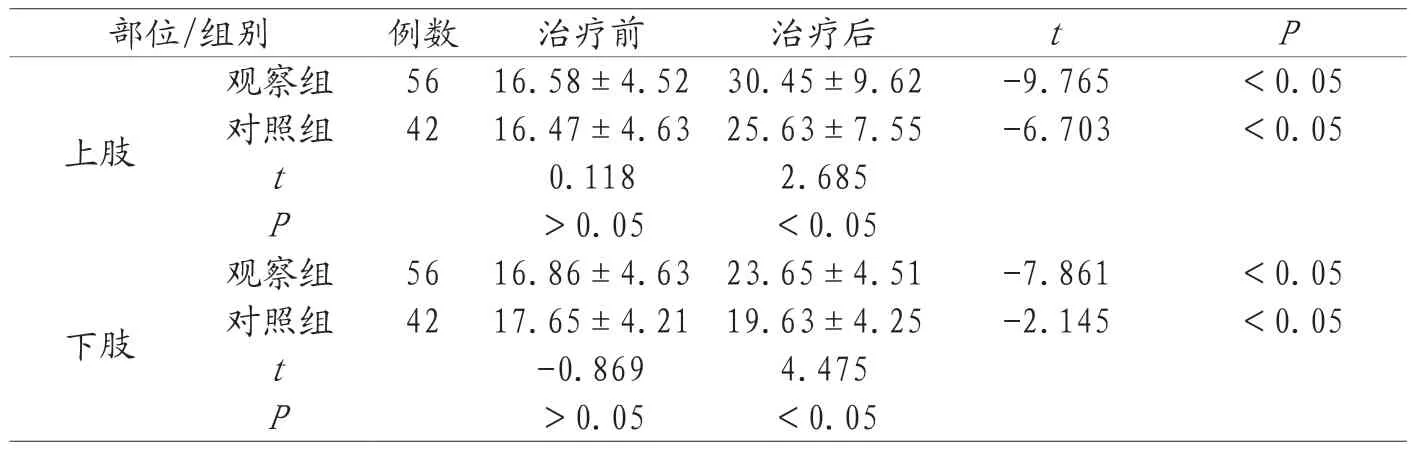

2.1 兩組患者治療前后FMA評分變化情況 兩組患者治療前上、下肢FMA評分比較,差異無統計學意義(P>0.05),治療后上、下肢FMA評分較治療前均明顯提高(P<0.05),且觀察組患者上、下肢FMA評分明顯高于對照組(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者治療前后FMA評分變化情況(±s,分)

表1 兩組患者治療前后FMA評分變化情況(±s,分)

部位/組別 例數 治療前 治療后 t P上肢觀察組 56 16.58±4.52 30.45±9.62 -9.765 <0.05對照組 42 16.47±4.63 25.63±7.55 -6.703 <0.05 t 0.118 2.685 P>0.05 <0.05下肢觀察組 56 16.86±4.63 23.65±4.51 -7.861 <0.05對照組 42 17.65±4.21 19.63±4.25 -2.145 <0.05 t-0.869 4.475 P>0.05 <0.05

2.2 兩組患者治療前后MBI評分變化情況兩組患者治療前MBI評分比較,差異無統計學意義(P>0.05),治療后MBI評分較治療前明顯提高(P<0.05),且觀察組患者MBI評分明顯高于對照組(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者治療前后MBI評分變化情況(±s,分)

表2 兩組患者治療前后MBI評分變化情況(±s,分)

組別 例數 治療前 治療后 t P觀察組 56 31.56±6.37 56.65±8.34 -17.891 <0.05對照組 42 31.75±6.42 39.54±7.12 -5.266 <0.05 t-0.146 10.689 P>0.05 <0.05

2.3 兩組患者治療前后VEGF水平變化比較 兩組患者治療前VEGF水平比較,差異無統計學意義(P>0.05),治療后VEGF水平較治療前明顯升高(P<0.05),且觀察組患者VEGF水平明顯高于對照組(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者治療前后VEGF水平變化比較(±s,pg/ml)

表3 兩組患者治療前后VEGF水平變化比較(±s,pg/ml)

組別 例數 治療前 治療后 t P觀察組 56 206.54±25.68 247.42±31.49 -7.529 <0.05對照組 42 202.84±25.49 225.63±27.88 -3.910 <0.05 t 0.708 3.558 P>0.05 <0.05

3 討論

近年來,我國已步入老齡化時代,基于這一現狀,臨床就診腦卒中患者數量明顯增多,且發病率逐年升高,有調查[4]顯示,其已超越腫瘤、心臟病等疾病,成為導致我國居民死亡的首要疾病。其中,缺血性腦卒中的發生是因為血栓對腦動脈造成堵塞,致使腦動脈無法對局部腦組織有效供血、供氧,引發局部血流量降低、腦組織缺血性壞死等情況,破壞腦組織微循環、損害患處神經組織,在所有新發腦卒中中占60%-80%[5]。近年來,隨著康復醫學的發展,康復治療成為康復醫學中不可或缺的部分,在缺血性腦卒中治療中,予以患者康復治療能夠在有效管控疾病的基礎上,進一步提高患者的療效及其預后的生活自理能力,因此有必要積極開展。

本研究中,觀察組的缺血性腦卒中患者以綜合康復方式進行臨床治療,并與實施常規康復的對照組進行對比發現,兩組患者治療后上、下肢FMA評分及MBI評分均有大幅度提高(P<0.05),且觀察組患者上、下肢FMA及MBI評分明顯高于對照組(P<0.05),表明綜合康復治療可顯著提高患者肢體功能及生活質量,腦卒中后患者肢體功能恢復很大程度上依賴于神經功能的重塑性改變[6],而綜合康復治療通過早期給予患者肌肉電刺激,有助于調節、干預患者中樞神經系統功能,經干預,可使本體運動及皮膚感覺沖動傳輸量增加,從而刺激患者腦部血液循環,實現細胞的自我更新,促進神經元恢復功能,重建患者神經系統功能,提高患者肢體功能。此外,綜合康復治療注重患者功能康復的訓練,遵循循序漸進的原則,從患者病情角度出發,規劃針對性康復訓練措施,也有助于恢復患者肢體功能。患者肢體功能提高之后,有助于改善患者生活自理能力,提高生活質量。

VEGF屬特異性促血管生長因子,缺血條件下,低氧的發生能夠刺激VEGF/VEGF受體系統,使其得到激活,促進血管再生及側支循環建立,發揮抵抗腦組織缺血或再灌注損傷作用[7]。有研究[8]指出,血清VEGF濃度越高,其神經保護作用越強。本研究觀察患者治療前后VEGF水平,結果發現,兩組患者治療后VEGF水平較治療前明顯升高(P<0.05),且觀察組患者VEGF水平明顯高于對照組(P<0.05),表明康復治療可提高缺血性腦卒中患者VEGF水平,發揮腦組織保護作用,這是由于低氧是促進VEGF表達的主要因素[8],而綜合康復治療中的運動訓練,可使患者腦部相應功能區細胞代謝增強,引起耗氧量增加,造成局部低氧狀態刺激了VEGF的表達,從而提高VEGF水平。

綜上所述,綜合康復治療可顯著改善缺血性腦卒中患者肢體功能及生活質量,提高VEGF水平,值得在臨床中推廣應用。