延續性護理模式聯合中藥對髖關節骨折術后患者下肢深靜脈血栓的護理效果研究

宋婷,王慧,田少娟,劉丹,楊燕琴,周玉妹(南昌大學第二附屬醫院,江西 南昌 330000)

髖關節骨折后會導致患者出現嚴重的下肢運動功能障礙,多通過手術復位骨折端改善髖關節功能[1]。但術后恢復時間較長,患肢需長期制動,導致術后易并發下肢深靜脈血栓(DVT),而DVT與肺血栓栓塞密切相關,當DVT形成后,栓子一旦脫落則會誘發肺血栓栓塞,病情兇險,致死率較高[2]。但目前臨床對髖關節骨折手術患者術后并發癥的預防仍較為少見。延續性護理是為保證患者能夠從醫院過渡至家庭或社區的延續性護理服務,以促進患者自身的自我管理及術后康復,從而有效預防術后并發癥的發生[3]。鑒于此,本研究進一步探討基于互聯網的延續性護理模式聯合中藥對髖關節骨折術后患者下肢深靜脈血栓的護理有效性,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 隨機將2021年1月-2022年11月期間我院收治的髖關節骨折術后患者80例分為兩組,每組各40例。納入標準:①均行髖關節手術治療;②患者家庭可正確使用微信;③意識清晰,自愿參加本研究;④術后可接受跟蹤隨訪。排除標準:①合并肌無力、小兒麻痹、其他骨折者;②既往有髖部手術史者;③既往有下肢DVT病史者;④病情嚴重尚未穩定者。對照組男24例,女16例;年齡51-78歲,平均(63.25±4.62)歲;骨折類型:股骨頸骨折18例,股骨粗隆間骨折22例。觀察組男26例,女14例;年齡53-79歲,平均(64.01±4.65)歲;骨折類型:股骨頸骨折20例,股骨粗隆間骨折20例。兩組一般資料比較,差異不顯著(P>0.05),有可比性。本研究經醫院倫理委員會審批通過。

1.2 方法 對照組實施傳統隨訪護理模式,主要包括術后病情常規監測、用藥、健康生活、出院及復診指導等,出院后2個月內,每個月進行門診或電話隨訪1次,隨后每間隔3個月進行一次電話隨訪。觀察組實施互聯網+延續性護理模式聯合中藥干預,具體如下:科室創建骨科微信公眾號、視頻號及延續性康復微信群,并成立髖關節骨折術后家庭延續護理康復指導小組,組長由骨科護士長擔任,成員則由3-4名骨科專業護士及1名副主任醫師組成,由組長組織小組成員統一進行培訓,保證成員掌握相關專業知識及技能,并進一步強化小組成員的溝通及微信使用能力。由患者或其家屬進入微信群并關注公眾號,視頻號、微信公眾號每周推送1次與髖關節置換術相關的內容,如術后注意事項、并發癥預防、鍛煉內容等。出院前根據患者病歷信息、身體恢復情況制定個性化康復護理方案,并每周進行3次功能鍛煉視頻推送,主要根據骨折愈合特點及愈合過程[急性期(術后1-2周)、亞急性期(術后3-9周)、中后期(術后9-12周)]分期錄制各節段的康復鍛煉視頻。視頻內容要求簡單易懂、貼近生活,鍛煉內容包括行走距離、鍛煉時間長短、負重量、用藥、飲食等。指導患者正確使用中藥貼,中藥貼的藥方組成:黃芪3g,桃仁、當歸、白芍各9g,川芎、紅花各9g。由醫院中藥房制作成中藥貼后粘貼于血海、委中、足三里、三陰交、地機等穴,并且每日穿彈力襪12h,睡前脫下。兩組均連續干預3個月。

1.3 觀察指標 記錄兩組干預前、干預后患者的日常生活能力、關節功能、疼痛程度、心理狀況、生活質量、下肢DVT發生情況。①日常生活能力:采用Barthel指數(BI)[4]評估,共10個條目,總分100分,得分與日常生活能力呈正比。②髖關節功能:采用Harris髖關節評分標準[5]評估,包括疼痛、畸形、功能、關節活動四個維度,總分100分,得分越高表示髖關節功能恢復越好。③疼痛:采用視覺模擬評分法(VAS)[6]評估,分值0-10分,得分與疼痛程度呈正比。④心理狀況:采用抑郁情緒量表(PHQ9)[7]評估,共9個條目,總分27分,得分越高表示抑郁情緒越嚴重。⑤生活質量:采用生存質量評定量表(SF-12)[8]評價,包括社會功能、生理功能等八個維度,總分100分,得分與生活質量呈正比。⑥下肢DVT發生情況:觀察兩組下肢血管彩超、凝血功能情況,以確定是否有下肢靜脈血栓形成。

1.4 統計學方法 采用SPSS25.0軟件進行數據處理,計量資料以±s表示,組間比較采用t檢驗;以%表示計數資料,組間比較采用χ2檢驗,檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 日常生活能力、膝關節功能 干預后兩組BI、Harris評分提升,且觀察組改善更顯著(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者BI、Harris評分比較(±s,分)

表1 兩組患者BI、Harris評分比較(±s,分)

注:與本組干預前比較,aP<0.05。

組別(n=40) BI Harris評分干預前 干預后 干預前 干預后對照組 26.35±3.85 69.65±6.58a 45.62±4.35 67.62±5.35a觀察組 26.41±3.89 81.58±7.46a 45.72±4.42 78.64±6.78a t 0.069 7.585 0.102 8.070 P 0.945 0.000 0.919 0.000

2.2 疼痛、心理狀況 干預后兩組VAS、PHQ9評分降低,且觀察組改善更顯著(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者VAS、PHQ9評分比較(±s,分)

表2 兩組患者VAS、PHQ9評分比較(±s,分)

注:與本組干預前比較,aP<0.05。

組別(n=40) VAS PHQ9干預前 干預后 干預前 干預后對照組 6.25±1.25 2.65±0.45a 18.65±3.25 10.64±2.31a觀察組 6.18±1.22 1.85±0.34a 18.54±3.18 8.12±1.86a t 0.254 8.971 0.153 5.374 P 0.801 0.000 0.879 0.000

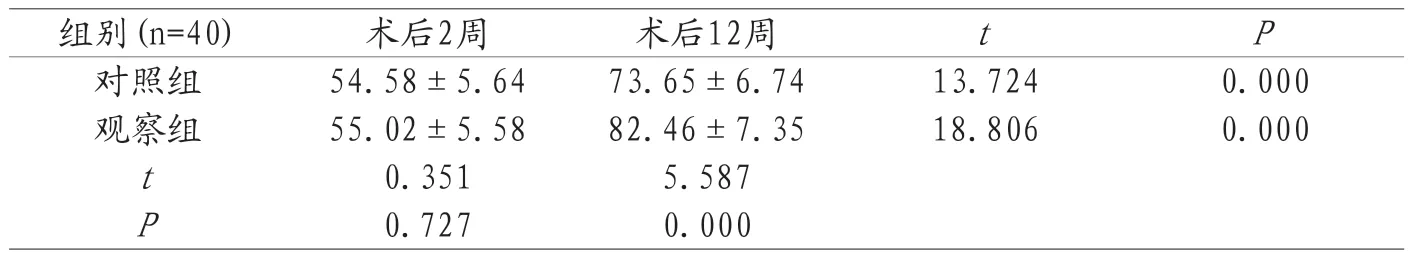

2.3 生活質量 干預后兩組SF-12評分提升,且觀察組高于對照組(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者SF-12評分比較(±s,分)

表3 兩組患者SF-12評分比較(±s,分)

組別(n=40) 術后2周 術后12周 t P對照組 54.58±5.64 73.65±6.74 13.724 0.000觀察組 55.02±5.58 82.46±7.35 18.806 0.000 t 0.351 5.587 P 0.727 0.000

2.4 下肢DVT發生情況 觀察組術后下肢DVT發生率2.50%(1/40)略低于對照組術后下肢DV發生率10.00%(4/40),但組間比較,差異無統計學意義(χ2=0.853,P=0.356)。

3 討論

手術是目前臨床治療髖關節骨折的主要方法,但因骨折患者多為中老年人,機體耐受力較差,術后需實施合理的護理,以促進軀體功能恢復。下肢DVT是髖關節骨折術后常見的一種并發癥,在外科手術中發生率較高,雖然隨著臨床護理的干預DVT發生率下降,但仍存在一定的發生風險[9]。若治療不及時可導致下肢功能喪失,甚至誘發致命性肺栓塞,影響患者預后。

隨著快速康復理念在臨床護理中的廣泛應用,髖關節骨折患者術后住院時間明顯縮短,但術后隨訪機制仍不完善,常導致患者出院后并發癥頻發。傳統的家庭訪視、電話隨訪、定期復診等隨訪方式實施難度較大,隨訪率偏低,且患者缺乏足夠的依從性,導致術后隨訪效果不理想[10]。延續性護理是來自醫院外的督促及指導,且強調反饋控制,可根據患者不同階段的恢復情況逐漸對后續的護理方案進行完善,更具有針對性。如今微信逐漸成為人們工作及生活中的重要通信工具,能夠打破時間及空間上的限制,運用更加靈活,將其與延續性護理相結合,更利于延續性護理效果的提升[11]。根據中醫理論應用中藥制劑聯合彈力襪,并配合穴位刺激,能更好地促進患肢血液循環,促進患肢功能恢復[12]。本研究將延續性護理與中藥相結合應用于髖關節骨折患者術后干預中,結果發現,觀察組BI、Harris評分、SF-12評分高于對照組,VAS、PHQ9評分低于對照組。說明延續性護理模式聯合中藥干預應用于髖關節骨折術后康復中,可促進患者髖關節功能恢復,緩解患肢疼痛,調節負性情緒,提高日常生活能力。分析其原因為,延續性護理模式采用建立微信群及公眾號的方式進行,每周為患者推送術后康復相關信息,不斷地指導患者正確用藥、鍛煉、預防并發癥,繼而影響患者的生活習慣,逐漸改善患者對疾病的認知,利于幫助患者緩解術后因擔憂康復而出現的負性情緒,使患者積極調整心態,并不斷地付出實際行動,從而提升自己的自我管理能力,能夠嚴格約束自己按照醫囑進行多階段的功能鍛煉,促進髖關節功能盡快恢復。中藥干預能夠發揮活血祛瘀、通經止痛作用,并采用穴位貼敷方式刺激各穴位,經皮膚滲透藥物成分,進一步提高了中藥效果,緩解患肢脹痛。將上述兩種方式聯合,可有效提高延續性干預質量,緩解患者疼痛,促進患者盡快進行功能鍛煉,利于髖關節功能恢復。本研究發現,觀察組下肢DVT發生率略低于對照組,但未見明顯差異,可能與本研究納入樣本量少有關,但仍提示延續性護理模式聯合中藥貼和干預在一定程度上能夠降低下肢DVT發生風險,可能因術后使用的中藥貼和彈力襪具有梯度壓力,可促進下肢血液循環,而延續性護理給予患者一系列正確指導,提高患者對下肢DVT的認知,更加關注早期預防,故術后下肢DVT發生風險降低。

綜上所述,延續性護理模式聯合中藥干預可緩解髖關節骨折術后患者疼痛程度,調節負性情緒,預防下肢DVT的發生,使其促進髖關節功能及日常生活能力的恢復,提高生活質量。