環境中硫化汞納米顆粒表征與定量方法研究進展

馮浩,馬旭

(重慶三峽學院 環境與化學工程學院,重慶 404100)

硫化汞廣泛存在于實際環境中,可通過多種化學和生物途徑在環境中形成,硫化汞的形成導致反應性汞的損失速度更快,降低汞的生物利用度和甲基化[1],是環境中汞的重要“匯”。硫化汞納米顆粒較塊狀硫化汞具有納米尺度的特殊反應活性,如更高的吸附能力、遷移能力、溶解速率、生物攝入率及生物可利用性,可被微生物甲基化生成劇毒甲基汞[2]。和其他形態的汞不同,硫化汞在實際環境中以不同粒徑的顆粒形式存在,對小顆粒尤其是納米顆粒硫化汞表征與定量技術尚不成熟。因此,本文總結了用于表征和定量硫化汞納米顆粒的方法,旨在為硫化汞納米顆粒生物地球化學循環研究提供技術支撐。

1 硫化汞納米顆粒的表征與定量方法

1.1 表征方法

1.1.1 X-射線衍射 (X-ray diffraction,XRD)

XRD是一種基于X射線的分析方法,可以用于鑒定和表征硫化汞的晶體結構和結晶度等信息。Pham等人[3]利用XRD技術對Hg-S-天然有機質(NOM)混合物中形成的硫化汞納米顆粒與β-HgS的XRD譜圖對比結果相似,且樣品老化2,48,72和120 h后XRD譜圖沒有變化,硫化汞納米顆粒的XRD峰相對較寬,證實了在Hg-S-NOM混合物中形成的硫化汞為納米顆粒。

Li等人[4]在研究污染土壤和沉積物中普遍存在的硫化汞礦物時發現,當硫化汞與天然配體蘇旺尼河腐植酸(SRHA)、蘇旺尼河黃腐酸(SRFA)和谷胱甘肽(GSH)共沉淀時,從沉淀產物(即HgS納米顆粒)中檢測到的β-HgS(111)面含量明顯高于沒有配體沉淀的HgS。還應注意,XRD對晶相的存在很敏感,但對非晶相不敏感,因此結果可能低估了硫化汞中非晶相的存在。

Charnock等人[5]使用X射線吸收和X射線衍射技術研究了硫化汞在硫化物溶液中形成過程中的結構變化。結果表明,最初形成一種不穩定的鏈狀低Hg配位絡合物,很快轉變為硫化汞化合物,最初形成團簇,在團聚過程中,硫化汞由鏈狀結構變成了偽立方體結構,隨著時間的推移,偽立方體結構轉變為立方體結構,后變成穩定的β-HgS晶體。這項研究清楚地表明了金屬硫化物的沉淀和形成的復雜過程。

1.1.2 X射線吸收精細結構譜 (XAFS)

XAFS用于環境樣品中汞的種類及其結構和鍵合的表征,Lennie等人[6]利用XAFS技術來評估水相中汞在各種氧化物、吸附劑和基質中的平衡狀態,這些研究表明,XAFS技術是非破壞性的,在低濃度下相對敏感,只需要少量的樣品,并且可以提供汞原子周圍的結構信息,確定樣品中汞的相對比例。

Kim等人[7]采用擴展x射線吸收精細結構(EXAFS)光譜法測定了加州和內華達州受礦山影響地區含汞廢物中汞相和這些相的相對比例,確定汞礦區廢棄物中汞的形態,在其研究的兩種礦床類型時發現其中硫化物主要以硫化汞形式存在。

Bernaus等人[8]對利用該技術對土壤樣品中汞的化學形態分析,證實無機汞在土壤中普遍存在,且其中最主要的為紅色硫化汞和Hg3S2Cl2,HgO和HgSO4占總汞含量的6%~20%,表明土壤中汞的遷移性。

圖1 HgSO4、HgO、HgCl2、α-HgS和β-HgS的標準XANES參考譜圖與礦物樣品對比[8]

Poulin等人[9]利用高分辨X射線吸收光譜(HERFD-XAS)技術對土壤中硫化汞表征和鑒定,證實在土壤淹水時Hg更易與有機質結合形成硫化汞納米顆粒。

Manceau等人[10]利用高分辨率X射線近邊吸收譜(HR-XANES)研究汞污染土壤和土壤有機質(SOM)與汞絡合產物,發現汞主要存在于β-HgS納米顆粒和Hg-SOM絡合物,在汞與半胱氨酸絡合物溶液中也生成了β-HgS,與土壤有機質和汞絡合產物結果相同,以此證明了硫化汞納米顆粒的形成。

1.1.3 電子顯微鏡-能譜 (Electron microscope)

電子顯微鏡可以用于觀察硫化汞的形貌、表面形態和晶體結構等信息,投射電子顯微鏡(TEM)或掃描電子顯微鏡(SEM)有助于表征環境基質中硫化汞顆粒的形態和粒徑。Barnett等人[11]通過使用SEM和TEM,結合能譜(EDS)和選區電子衍射譜(SAED)研究汞污染土壤發現土壤中硫化汞主要以β-HgS形態存在,受污染土壤中汞的沉積和掩埋形成硫化汞,通過TEM和SAED對汞污染土壤中<2 mm組分內的子樣本進行分析,證實存在多個納米級(<50 nm)結晶硫化汞顆粒,其通常與黏土顆粒密切相關。

Kocman等人[12]對斯洛文尼亞汞礦區大氣沉降中汞的形態分析以評估大氣中汞的主要來源,利用SEM對降水中的懸浮物研究發現,其中大量的汞是由于該地區朱砂風化導致其中硫化汞的存在。

1.1.4 動態光散射 (Dynamic light scattering,DLS)

DLS適用于探測硫化汞顆粒的流體動力學直徑及其在簡單基質中的團聚或分散過程。Deonarine等人[13]利用動態光散射技術監測HgS膠體粒徑隨時間的變化。結果表明,腐殖質降低了硫化汞納米顆粒生長速率,使其8 h內保持粒徑小于200 nm。同時,含有巰基的有機酸如半胱氨酸和巰基乙酸也會降低HgS納米顆粒的生長速率,且腐殖類型和腐殖質濃度均會影響其生長速率,在腐殖質和巰基化合物中形成的HgS納米顆粒能夠透過小于200 nm濾膜。

Mazrui等人[14]通過將HS-加入含有 Hg2+和天然有機質中,或Hg2+和半胱氨酸的溶液中合成β-HgS納米顆粒,并使用DLS對β-HgS納米顆粒形成過程進行監測,在HS-加入后立即進行測量時發現天然有機質中顆粒粒徑為(12.8±1.7)nm,半胱氨酸為(9.9±1.0)nm,且在九小時內粒徑沒有明顯變化。

Pham等人[15]利用TEM和DLS技術研究了Hg-S-溶解有機質(DOM)體系中硫化汞的形成和團聚行為,結果表明,該體系可生成粒徑為3~5 nm的硫化汞納米顆粒,且在老化過程中雖然有些納米顆粒聚集,但是粒徑沒有明顯變化。

1.1.5 小角度X射線衍射 (Small-angle X-ray scattering,SAXS)

SAXS用于分析硫化汞納米顆粒的尺寸與形貌。Pham等人[3]利用TEM、DLS和SAXS研究在DOM存在下HgS納米顆粒老化過程中的尺寸。結果表明,單體顆粒在老化過程中聚集形成大的聚集體,但初級單體顆粒的尺寸保持不變,表明納米顆粒在老化期間的聚集是顆粒之間的相互作用,而在研究納米顆粒尺寸與形貌時,TEM和DLS皆有局限性,TEM分析容易產生偽影,DLS只提供基于溶液中顆粒運動計算的流體動力學尺寸,由于顆粒運動不僅取決于其尺寸和形狀,還取決于其表面性質,因此在溶液相對不均勻的情況下,如存在Hg-S-NOM混合物或顆粒間發生強烈的相互作用時,流體動力學尺寸可能與幾何尺寸顯著不同,此時將采用另一種表征方法,即小角度X射線散射(SAXS),進一步了解Hg-S-NOM混合物中顆粒主要粒徑和結構。

1.1.6 X射線吸收光電子能譜 (X-ray photoelectron spectroscopy,XPS)

在硫化汞的表征和分析中,XPS廣泛應用于表面成分和化學狀態的研究,可快速、精確定量樣品表面或界面的化學組成,并在微觀尺度下精確確定硫化汞顆粒的表面化學性質和化學變化情況。XPS廣泛應用于材料表面成分和化學狀態的研究,Satake等人[15]利用XPS技術對土壤和水生苔蘚植物細胞中的納米HgS晶體進行了檢測。

Wang等人[16]利用醋酸汞和硫脲通過微波輻照制備閃鋅礦型HgS納米顆粒,通過XPS譜圖(圖2)并未發現其他物質,表明該方法所制備的硫化汞納米顆粒純度極高。

圖2 水溶液中制備的HgS XPS譜圖[16]

圖3 (a) 合成硫化汞納米顆粒X-射線衍射圖和β-HgS參比; (b) 硫化汞納米顆粒透射電鏡圖(TEM); (c) 硫化汞納米顆粒動態光散射(DLS)粒徑分布圖; (d) 硫化汞納米顆粒單顆粒電感耦合等離子體質譜(sp-ICP-MS)粒徑分布圖[18]

1.1.7 紫外-可見光譜 (Ultraviolet-visible spectroscopy,UV-Vis)

Slowey[17]采用UV-Vis、TEM和DLS研究了HgS納米顆粒在Hg-S-DOM體系中的形成過程,利用紫外-可見光譜技術測得的HgS納米顆粒平均粒徑為(5.4±0.02)nm,與TEM法測得的平均粒徑(7.5±1.5)nm相近。

1.2 定量方法

1.2.1 單顆粒-電感耦合等離子體質譜 (Single-particle inductively coupled plasma mass spectrometry,sp-ICP-MS)

對于環境中低濃度汞的分析較為困難,如土壤中低濃度的汞和土壤背景雜質干擾等對分析的影響,Cai等人[18]使用2.5 mmol/L焦磷酸四鈉(TSPP)提取與sp-ICP-MS技術結合提取多種土壤環境中的硫化汞和硫化銀納米顆粒,基于顆粒質量和數量的回收率分別為70%~106%,65%~100%和90%~120%。這些結果共同說明了TSPP提取與sp-ICP-MS相結合對土壤中基于銀和汞的納米顆粒進行定量分析的潛力,它提供了環境相關濃度下土壤中顆粒數/質量濃度和尺寸分布的信息。

Ruhland等人[19]利用非對稱場流分離(AF4)系統,紫外(UV)和多角度光散射(MALS)探測器與sp-ICP-MS技術結合,以四氫呋喃為載液,對凝析氣樣品中存在的天然納米顆粒進行分離,證實了各種納米顆粒和膠體的存在,其中一些含有芳香族化合物以及包括汞在內的各種金屬,對于大多數金屬,在沒有交叉流動的情況下,回收率約為75%。

El等人[20]使用有機酸從動物組織中提取HgSe納米粒子,還首次使用超聲波輔助將提取時間從12 h減少到2 min的經典酶處理方法的替代方法,所開發的樣品處理方法與sp-ICP-MS相結合,已成為快速篩選和定量動物組織中HgSe納米顆粒的有效工具。此組合技術還可以確定可能存在與HgSe納米顆粒相關的Cd顆粒和As顆粒的情況。

Ji等人[21]收集了鯨類動物的肝臟和肌肉組織通過TEM、尺寸排除色譜-電感耦合等離子體質譜法(SEC-ICP-MS)和sp-ICP-MS觀察,肝臟中存在大量(9~161 μg/g) 顆粒態汞,肌肉中存在少量(0.1~0.4 μg/g) 顆粒態汞,表明顆粒態汞是肝臟中重要的汞形態。

1.2.2 程序升溫脫附 (Thermal programmed desorption,TPD)

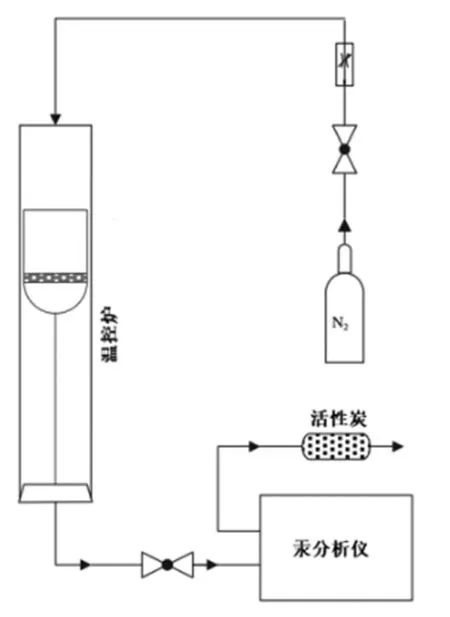

TPD屬于熱處理方法中的一種,絕大多數汞物種都可通過加熱的方式轉化為揮發性的汞單質,通過直接或間接使污染物經過相變、精餾、氧化、熱解等過程逸出,從而與樣品分離并加以去除的技術方法。Zhu等人[22]采用圖4中由溫控爐、石英反應器和汞分析儀組成的裝置,利用TPD法對煙氣脫硫石膏中汞的種類進行了鑒定,測定了石膏中存在的汞化合物包括HgCl2、Hg2Cl2、Hg2SO4、黑色HgS和紅色HgS,其中汞的硫化物是主要化合物。

圖4 TPD裝置原理圖[26]

Rumayor等人[23]利用程序熱脫附技術研究濕法煙氣脫硫廠石膏樣品中的汞物種時發現,硫化汞是石膏中汞的主要存在形式,又有研究利用該技術發現煤樣中的硫化汞含量從未檢出增至69.6%[24]。

在Rumayor等人[25]的研究中硫化汞已經被確定為飛灰樣品中的主要汞化合物。由于汞及其化合物在環境中濃度較低以及具有獨特的物理化學性質,在鑒定表征環境中的汞化合物時具有一定挑戰性,程序熱脫附技術是一種簡單實用測定物質中汞物種的鑒定方法。

2 展望

硫化汞納米顆粒的表征與定量是當前研究領域的重點之一,為相關領域的研究和應用提供了重要的支持。未來,硫化汞納米顆粒的研究方向主要包括以下幾個方面:

1)文物考古方面:硫化汞納米顆粒的發展為文物保護提供了新的方法。通過對文物進行硫化汞納米顆粒的表征與定量,可以更加準確地監測硫化汞的狀況,并采取相應的措施進行修復或保護,保障文物的持久性。

2)藏藥的毒性評價:硫化汞納米顆粒的表征與定量技術為藏藥的毒性評價提供了一種新的方法。通過對藏藥品種的硫化汞納米顆粒的檢測與分析,可以快速評價藏藥的毒性,并采取相應的措施。這有助于提高藏藥的安全性和效益,維護民族醫學的傳統和發展。

3)生物醫學應用:硫化汞納米顆粒在生物醫學領域中具有潛在的應用前景,比如用于癌癥治療、影像診斷和生物檢測等方面。未來的研究應該著重探索納米硫化汞顆粒在生物體內的代謝、毒性和治療效果等方面,為其在醫學中的應用提供科學依據和技術支持。

硫化汞納米顆粒的研究具有重要的科學意義和實際應用價值,將來的研究應該在深入理解其基本物理和化學性質的基礎上,探索其在環境、文物、藥學和醫學等領域的應用,并發展和創新相關的表征技術。