答 案

□ 任林舉

2021年4月25日,對廣西壯族自治區桂林市全州縣毛竹山村的王德利來說,注定是一個終生難忘的日子。

明媚的陽光照在4月的毛竹山村,山上的毛竹青翠,新筍紛紛萌發,山下連綿無際的葡萄園里,葡萄也剛剛開花。

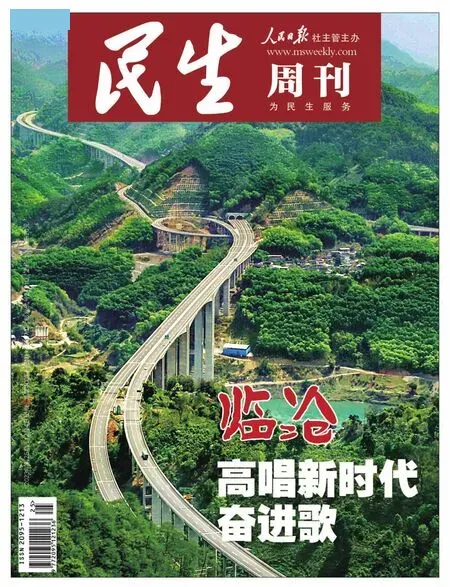

毛竹山村得名,就是因為山上的竹子。早年這里的山上長滿了毛竹,天然的,幾乎沒有多少其他雜樹。那時的毛竹可是重要的生活資源,初來建村的山民們僅憑伐竹、販筍就足以養家糊口。隨著時代的變遷,一切都在發生著不以人們意志為轉移的巨大變化。村子里的人口急劇增多了,竹子也不那么值錢了,人們不得不轉變思路,轉變生產、生活方式,或放棄土地外出打工,或改種產出效益更高的果木,主要是葡萄。在村黨組織的引領下,村里成立黨群理事會和葡萄種植協會,一個總面積約900畝、只有46戶156人的自然村,一下子種了320多畝葡萄,成了葡萄專業種植村,經過幾年的摸索,形成了統一品種、統一技術、統一銷售的產業發展經驗,畝均收入過萬元,村民年人均可支配收入超過了3萬元。

所謂的天無絕人之路,就是說人的能動性、適應性和生活潛力是巨大的,不管社會環境和自然環境如何變化,只要給人們一定時間,人們總能夠在新的環境下找到新的出路,建立起新的平衡。山上的毛竹養不活人時,王德利便隨其他村民出去打工;后來村里的葡萄產業興旺起來,王德利便轉身回到村里,娶妻生子,侍弄果園。日子平平常常,舒舒服服,不甘落后于人,也沒有太大的野心,此生更沒有期待著什么一鳴驚人或萬眾矚目。

某一天,鄉里通知他今天有重要客人來家里做客,他也沒想太多。對于一個普通村民來說,就是鄉里或縣里的領導來葡萄園調研或檢查工作,也算是重要客人了。他知道不可懈怠,那是作為一個文明人最起碼的禮節和修養;但也沒有必要多么緊張,作為一個普通的農民,懷揣一份樸實和真誠也就足夠了。管他誰來呢,不過就是想看啥就領去看啥,想知道啥就告訴啥,問啥就答啥。清早起來,他把家里的雜物簡單地歸攏一下,讓人看起來并不是一個懶散的人,或用農民的話說是“正經過日子的人”大約也就可以了。

一冬一春的忙碌,一直是披星戴月,埋頭于手中的農活兒,只有這個等待客人來訪的早晨,王德利才有時間站在自家門口抬頭看看自己的村莊。小村不大,住戶不多,房子都是依山、依水、依樹木的分布尋隙而建,有一種天然的和諧。一條小路穿村而過,正好路過王德利家門口。路的對面,差不多也是山的對面,就是一望無際的葡萄園。山間的土地土質差異很大,靠山的地塊貧瘠,靠水的地塊肥沃,分田到戶時期,為了均衡分配,當時的生產隊就把土地按土質劃分為幾個區域,每戶農民在每一個區域都有自己的農田。他突然發現,這個山環水繞的小村竟然這樣整潔、安靜,仿佛重山拱衛的一處世外桃源。他心里突然生出些感動。一感動,竟然想起棚膜下有幾行葡萄又該澆水了。那些新栽種的葡萄,就跟還沒長大的孩子一樣,需要有人每天不間斷地看管和照顧啊!

王德利快速穿過馬路,直奔自己家的葡萄架。王德利家的10畝葡萄園分散在三塊土地上,這塊地離家最近,步行不到3分鐘的路程。要不是有事情在后邊追著,根本就不算個事情。現在澆水的方法也很簡便,不再像過去那樣大水漫灌,每一行葡萄架下都事先鋪設了水管,水管上每隔一定距離有一個小小的出水孔,泵水的開關就安在地頭,開關一合,就有水自動打過來,這叫滴灌。人也不用費什么事,只是舉手之勞,只要掐準時間,到時想著讓妻子來關一下電閘就是了。中國的農業在不知不覺間進步,在土地上勞作的人們,已經不再像過去那些年,非要“面朝黃土背朝天,汗珠子掉地摔八瓣”那般勞苦,那樣拼命了。

或許是心理作用吧,王德利感覺水一澆上,那些原來有一點兒打不起精神的葡萄葉片,就像受到了某種激勵的人一樣,立即挺起腰昂起頭來。這是一年中最寶貴的春天啊,王德利看到,架上的葡萄已經紛紛開花了。

日影漸高時,有鄉里的人跑過來低聲朝屋子喊:“到了,到了。”王德利馬上隨工作人員跑出來,站在門邊等候。這時,一輛中巴剛好停在了王德利家對面的馬路上。也直到這時,王德利才發現,他們說的客人正是習近平總書記。

王德利下意識地揉了揉自己的眼睛,感覺和做夢一樣。當總書記微笑著把手伸出來和王德利握手,王德利才反應過來,慌忙伸出雙手。一邊握手還一邊在確認,自己是不是在做夢。

此前,王德利也曾簡單做了心理建設,反復地勸告過自己幾次,不管什么人來,都不要緊張。可是真到了節骨眼兒,還是有些緊張。在回答總書記的問話時,心里知道該怎么答,但嘴里卻不爭氣地頻頻打結,一點兒也不流暢。

總書記來到王德利家,就像老朋友一樣問這問那,看這看那,不但察看了家中的客廳、廚房、衛生間和熏臘肉的柴房,還仔細問了用電穩不穩定、出門乘坐什么交通工具、經濟來源靠啥、收入咋樣等方方面面的問題。沒多大一會兒,王德利的緊張情緒就沒有了,說話也流暢了起來。他告訴總書記,自己種了12畝葡萄,去年收入14萬元,家庭也很美滿,兩個女兒都在鎮里讀小學。總書記鼓勵他,要讓孩子多讀書,做有知識的新農人,齊心協力振興鄉村。

當“家常”嘮到親切處,王德利徹底放松下來,思維也活躍起來,趁總書記講話的間隙,他抬頭看了看總書記,突然覺得總書記很累很辛苦,自己連一畝三分地管起來都那么費勁,總書記要管全國的事啊,那得操多少心啊!那一刻他覺得總書記不容易,自己一個普通農民還有人噓寒問暖,可總書記累了誰問候呢?總得有那么一個人吧?隨即他壯著膽子就反過來關心了一下總書記:“總書記,您平時這么忙,有那么多國家大事需要處理,還來看我們,真的感謝您!”

聽見王德利這樣說,總書記微笑著說:“我忙就是忙這些事,國之大者,就是人民的幸福生活。”

總書記的話如暖暖的春風,陣陣吹到王德利的心頭,讓他的心里平添了異樣的情感和力量。在中國,像王德利這些生于上世紀80年代的人,多是獨生子女,從小過慣了嬌生慣養的日子,每走一步身后都有人用手掌托著,心里的責任意識和擔當意識就淡薄一些,連父母的良苦用心也很少在意,生命里總是有一些東西半醒不醒。總書記的話,不僅讓王德利感覺到了被關懷的激動,而且讓他突然醒悟,明白了一些人生道理:一個家庭也好,一個國家也好,每一個成員之間都應該彼此體諒,要多一些感恩之心,要多一些擔當的情懷。

轉眼,總書記考察毛竹山村已經過去兩年時間,但對王德利來說,那天的情景卻依然如在眼前,仿佛一切都發生在昨天。尤其是總書記說過的話,更是銘刻于心,難以忘懷。也因為這些使王德利有了心被照亮的感覺,似乎突然之間明白了很多事,相信了很多事,也知道自己應該怎么做了。

那天,總書記離開王德利的家,走在村路上,又向葡萄種植協會會長王海榮仔細詢問了毛竹山村葡萄種植情況,問得是那么仔細,從種植哪些葡萄品種、有無采用疏花疏果技術,到市場價格是否穩定等,每一個細節都不放過。當王海榮告訴總書記,毛竹山村的葡萄平均年產量可達100萬斤以上,去年產地收購價3.5元一斤,因為今年施用了有機肥、少噴藥,又采用避雨栽培技術等,葡萄品質越來越好,至少賣4元一斤。了解了毛竹山村各方面情況后,總書記高興地表示,這個村的各方面情況都很好,實現鄉村振興是大有希望的。

開始王德利還不太懂總書記為什么問得那么細,后來才明白,總書記是真心關注百姓的生活,把老百姓的柴米油鹽和冷暖都裝進心里。他不是喜歡聽那串干巴巴的數字,而是期盼百姓的日子過得像每一個漂亮數字那樣令人寬慰、令人振奮。

在村頭廣場上,總書記對毛竹山村的廣大村民說“幸福是奮斗出來的”,雖然并不是對王德利一個人說的,但王德利卻感覺是專門對自己的叮囑,入腦也入心。他反復琢磨,從中悟出很多平時沒有想過更沒有認真對待的道理。心靈震顫之余,他突然感覺自己開了竅。從前的日子雖然說得過去,但說心里話還是有一些得過且過的慣性,包括自己和大部分村民,缺少的正是奮斗精神,遇到問題往往停滯不前,如果事情難度太大了,知道是個好事也不想費更大的力氣去做。人活一口氣,也包括心氣,心氣旺盛了,精神頭足了,日子就過得更有奔頭了,小坎不算坎,大坎過得去,眼里便再無難事。一個意氣風發的人、自強不息的人,還愁好運和幸福不最終找上門來嗎?

王德利和毛竹山村的人不知道總書記說的這句話會成為多少人的座右銘,但他們是把這句話牢牢地記在了心里,還做成了巨大的標語牌立在村頭。什么時候遇到了困難,什么時候感到了意志消沉,什么時候進退維谷,需要不斷對著自己發問“怎么辦”時,抬頭看看這句話就已經走在解決問題的路上了。

有了這次人生經歷之后,王德利的人生狀態發生了巨大變化,仿佛心中那松弛很久的“發條”被一只神秘之手上滿了“勁兒”,整天似乎有用不完的精氣神兒。

隨著周邊葡萄種植面積越來越大,葡萄的同類競爭互相壓價形象越來越嚴重,做得好的收入不至于下降很多,做得不好的收入就逐年下降或大打折扣。

怎么辦?這葡萄種還是不種?銷路的問題,政府能否幫助解決一下?很多村民在這個問題上打圈圈,越打圈圈越想不出出路,思維進入了一個死胡同。王德利則想到了要從自身入手,靠自己解決問題。最后,他決定,每年放棄一部分產量,淘汰老品種,更換品質更好的優良品種。

說干就干,他用兩年時間把一部分老品種“巨峰”和“夏黑”砍掉,換成了市場需求更大、價格更高的“妮娜皇后”和“陽光玫瑰”。這一換,不僅避免了惡性競爭,而且價格高出差不多10倍。正所謂科技就是生產力嘛!

2022年,縣農業農村局要在毛竹山村搞大棚種植、定土、定根和水肥一體化試點項目,這是耕種和管理方式的升級。農民們思想偏于保守,一般情況下是不會主動嘗試的,只有等有人嘗試過了,實踐證明沒有問題和風險,才會跟上來。

來推廣項目的技術人員急出了一身汗,還是沒有人帶頭嘗試。這時,王德利站了出來,成為毛竹山村第一個“吃螃蟹”的人。試驗結果大獲成功,實踐證明大棚種植水肥效率高,方便管理,葡萄的生長環境更優化,葡萄品質也要比普通棚膜高出一大截。雖然成本一下子高出許多,但經濟效益卻比原來高出更多。此后,大棚種植才成為毛竹山村的主流方式。

也就是2021年習近平總書記考察毛竹山村不久,王德利交了第一份入黨申請書。村黨支部書記覺得很稀奇,平時總是悶頭不語、凡事不往前搶的王德利咋突然發生了這么大變化?于是,要找王德利好好談談。

村黨支部書記問王德利為什么要入黨,他說:“一個人不能總是被人推著走,要主動擔當,往前走,一個共產黨員不就是應當沖鋒陷陣嗎?我就是要做一個真正的共產黨員,當大家需要我的時候,我就往前沖。做啥事也不光考慮自己,要多考慮大伙兒,多考慮別人,要有正義感,要無私奉獻。”一番話把村黨支部書記說笑了,沒想到一個老實人,心里卻裝著這么多想法。

“好啊,你這叫擔當意識,入黨動機很純正啊!”村黨支部書記心里有了底。

經過一年多的考察,黨組織覺得王德利這個“80后”年輕人很可靠,境界也很高,便正式批準他入黨。

這兩年,來毛竹山村的各地游人明顯多了起來,來的人也總是要特意來看看王德利,讓他給講一講總書記來毛竹山村都去了哪里,都說了些什么,一開始王德利只是坐在自己家里像招待遠方的親戚一樣,情緒高漲地和他們共同重溫總書記考察毛竹山村時的情景。后來,來的人越來越多,群體規模越來越大,好多都是以培訓班的建制來找王德利,考慮到屋子太小根本裝不下那么多人,即便裝下了,也有人會聽不清,他干脆就背上個擴音器,帶著一群人沿著總書記走過的路邊走邊介紹當時的情景,語言搭配上空間實景,更加情景交融。

其間,也有一些人在傾聽之余,和王德利探討起鄉村走向、農業發展以及困局破解等問題,有一些王德利能夠回答,就很真誠地說說自己的看法,而有一些問題確實很難、很復雜,他自己也不知該如何回答,便借用總書記的話鼓勵對方:“總書記不是告訴過我們嘛,幸福是奮斗出來的!”

這似乎是一個萬能的或終極的答案,每一次他這樣回答之后,對方都不再就一些具體問題繼續追問。