“預制文化”需反思

2023-12-08 05:17:03胡一峰

雜文選刊 2023年12期

胡一峰

這段時間,“預制菜”成了熱門話題,打工人逃離“預制菜”呼聲四起,網友表示:寧啃手工白饅頭,不吃滿漢全席預制菜。

作為預先加工過的半成品,預制菜只需簡單操作即可食用。對它的批評意見大體分兩類,一類針對預制菜的制作工藝,比如原料選擇,添加劑之有無、種類及多少;另一類則根本反對預制菜本身,認為這些沒有“鑊氣”的東西喪失了食物的情感內涵,純為填塞空虛的腸胃。

在我看來,針對制作工藝的批評較為務實。畢竟,工業化社會的生活節奏變快,田園詩般的慢日子已從日用而不覺變為難得的休閑,與之相伴的飲食方式隨之改變。如果把預制菜比作一顆呼嘯而來的子彈,扣動扳機的正是你我越跑越快的腳步。

對預制菜本身的批評雖顯迂闊,卻更應引起思考。時下生活中被“預制”的又豈止是菜呢?我們習以為常的不少東西,都是預制的結果。今天人人看重閱讀,但很多人讀的其實不是書而是書之“解讀”。那些幫人讀書的名家、網紅、軟件,把一本本“預制書”送到你眼前或耳邊。它們的制作工藝如何?制作者對“原料”是否精挑細選,又有無加入“添加劑”呢?

與此相仿的還有“三分鐘看電影”之類短視頻,制作者把一部部光影經典拆骨去肉、剝皮抽髓,嚼爛了喂進你嘴里。和預制菜一樣,“預制”的書或電影看起來更方便,或許還更可口,但也少了一種“氣”,不是“鑊氣”而是“文化氣”。又如,按照網絡攻略、“特種兵”打卡式的旅游,也可算當下“預制文化”之一種吧。

作為文化生活的閱讀、賞藝或旅游,本質上是對話而非攫取,最好以審美的態度待之。而當它們被“預制”,與我們對話的就從作者、藝術家和自然人文景致變成了預制品的提供者,所獲得的精神收獲自然就不同了。面對預制文化泛濫,理應深長思之。

【選自大公網】

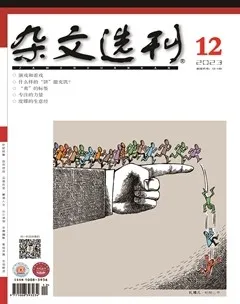

題圖 / 所謂預制菜 / 佚 名

猜你喜歡

湖北教育·綜合資訊(2022年4期)2022-05-06 22:54:06

金橋(2022年2期)2022-03-02 05:42:50

山東冶金(2019年6期)2020-01-06 07:45:54

世界農藥(2019年2期)2019-07-13 05:55:12

小天使·一年級語數英綜合(2018年9期)2018-10-16 06:30:16

今古傳奇·故事版(2016年24期)2017-02-07 04:29:04

銅業工程(2015年4期)2015-12-29 02:48:39

數學大王·低年級(2014年7期)2014-08-11 16:36:44

石油化工應用(2014年8期)2014-03-11 17:40:03

海外英語(2013年8期)2013-11-22 09:16:04