環境溫差下潤滑油析出薄層乳白色物質成因探究

戴振華 熊志才 李森燕

1 中石化石油化工科學研究院有限公司

2 北京興普精細化工技術開發有限公司

潤滑油品通常是以礦物油或合成油為主要組成部分,加入清凈劑、分散劑、抗氧防腐劑、抗磨防銹等功能添加劑調制而成,具有良好的潤滑、冷卻等作用,同時兼具良好的密封、清洗摩擦副表面雜質等作用,用量雖不大,卻是保障裝備正常運行的必需材料。筆者發現,在冬季寒區,在室內外溫差較大的情況下,具有清凈分散功能的發動機油從近零下20 ℃的室外庫房轉移至近零上15 ℃的室內,因溫度驟變,不時會在油品表面形成薄層乳白色物質,給油品帶來不同程度的影響,也給用戶帶來使用上的疑慮和困惑,而相同產品在夏季或冬季溫差較小的地方均不存在此現象。對于此類現象或問題,文獻報道較少,故本文針對冬季寒區潤滑油品出現的薄層乳白色物質的問題,采用模擬試驗和傅里葉紅外光譜等方法探究其成因,解決用戶在油品實際使用中的困惑。

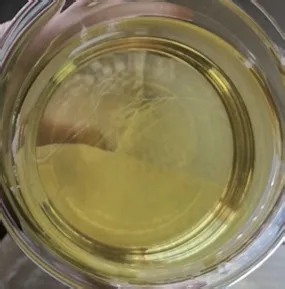

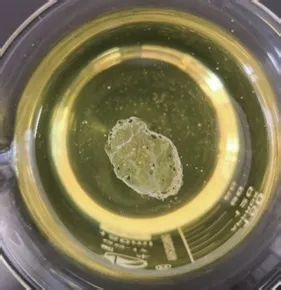

現象描述

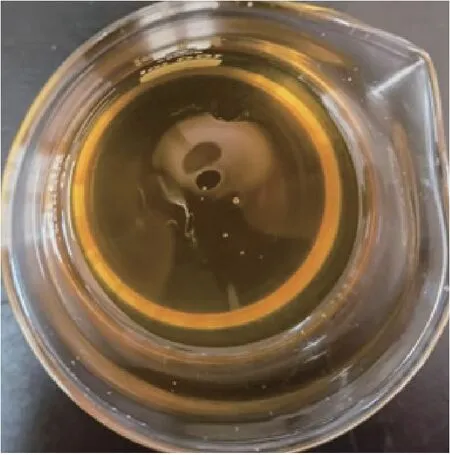

冬季在例行化驗過程中,經常會發現油品表面出現薄層乳白色物質,如圖1~圖4所示。該物質首先會在油品表面形成絲狀乳白色薄層,平鋪在油品表面,隨著時間推移,該薄層逐漸收縮、聚集成片狀,最后因重力發生沉降,沉降過程中因油品內部阻力出現拉絲現象,最終在底部形成分散的乳白色團狀形態。

圖1 初始狀態(絲狀)

圖2 中間狀態(片狀)

圖3 下降狀態(拉絲)

圖4 底部狀態(團狀)

成因分析

油品組成分析

該油品以全合成基礎油為主要組成部分,輔以部分礦物型加氫精制基礎油,再加入添加劑如抗氧劑、極壓抗磨劑、分散劑和降凝劑等組成,具有良好的低溫性能。考慮該油品的基礎油組成,因基礎油中含蠟而引起薄層乳白色物質析出的可能性很小,因蠟在低溫下通常以片狀或針狀結晶析出,這些晶體慢慢增大并通過其菱角相互連接,形成三維網狀結構[1],從而形成絮狀物,導致結蠟,油品整體上會逐漸變得渾濁,這與油品表面出現薄層乳白色物質的現象不符。

環境因素分析

對油品所在環境進行考察,然后通過對油品在低溫、室溫和溫度變化(室外到室內)的環境下儲存情況進行比較,分析環境因素對其的影響。經過了解,現場室外庫房環境溫度約-15 ℃,化驗室室內溫度約15 ℃,相對濕度22%。根據不同環境條件下可以得到,在現場低溫條件下潤滑油品未產生薄層乳白色物質(現場不允許拍照,故無圖片),說明低溫環境下不會導致該現象發生。在室溫恒溫條件下,潤滑油品隨時間推移未產生薄層乳白色物質,說明室溫環境下不會導致該現象發生(如圖5所示)。在溫度驟變的條件下,潤滑油品由低溫區轉移至室溫后,在油品未密封的情況下,出現薄層乳白色物質,說明環境溫度的變化有助于該現象的發生(如圖6所示)。

圖5 室溫恒溫潤滑油樣品外觀(原包裝密封靜置24 h)

圖6 變溫條件下潤滑油樣品外觀(室外低溫到室內室溫)

由以上現象可以得出,在同一環境溫度中取樣觀察,潤滑油樣品外觀均未發生任何變化,僅在室外帶入室內過程中,存在較大溫度變化情況下會形成薄層乳白色物質,由此可以判斷,環境溫差會導致該現象發生(油品沒有密封的情況下)。

機理探究

通過低溫冰箱模擬溫度、濕度等現場環境條件,設置低溫溫度為-15 ℃,室溫控制在15 ℃,相對濕度為10%,進行模擬試驗,然后采用傅里葉紅外光譜(賽默飛Nicolet iS50)對薄層乳白色物質進行分析,確定其物質組成和結構,最后通過控制變量方法,首先控制與空氣接觸,然后控制不同添加劑的加入,來分析引起該現象的原因,探究機理。

薄層乳白色物質組成分析

采用傅里葉紅外光譜對薄層乳白色物質組成進行分析,紅外吸收光譜是由分析振動和轉動躍遷所引起的,組成化學鍵或官能團的原子處于不斷振動(或轉動)的狀態,其振動頻率與紅外光的振動頻率相當,所以用紅外光照射分子時,分子中化學鍵或官能團發生振動吸收,不同化學鍵或官能團吸收頻率不同,在紅外光譜上就會處于不同位置,從而獲得信息[2]。所以通過紅外光譜對薄層乳白色物質進行分析,通過其不同的吸收峰來定性判斷該物質的化學鍵或官能團信息。

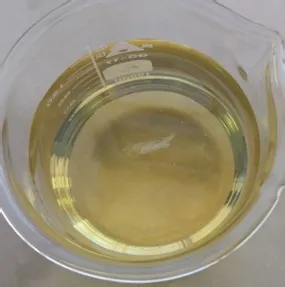

模擬薄層乳白色物質

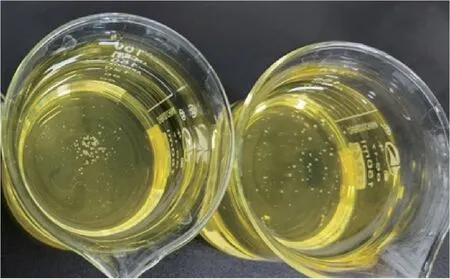

取兩個250 mL燒杯,洗凈烘干,倒入潤滑油樣品,用塑料薄層密封2個燒杯,將低溫冰箱設置為零下15℃,把裝有兩個潤滑油樣品的燒杯放入冰箱恒溫儲存24 h,24 h后將兩個潤滑油樣品從恒溫冰箱中取出,置于室溫15 ℃的環境溫度下,注意禁止晃動,同時立即揭掉密封塑料膜,觀察試驗現象。結果如圖7所示。

圖7 模擬條件下潤滑油樣品外觀

由圖7可以看出,經過24 h的儲存,兩個燒杯中的潤滑油樣品表面均形成薄層乳白色物質。

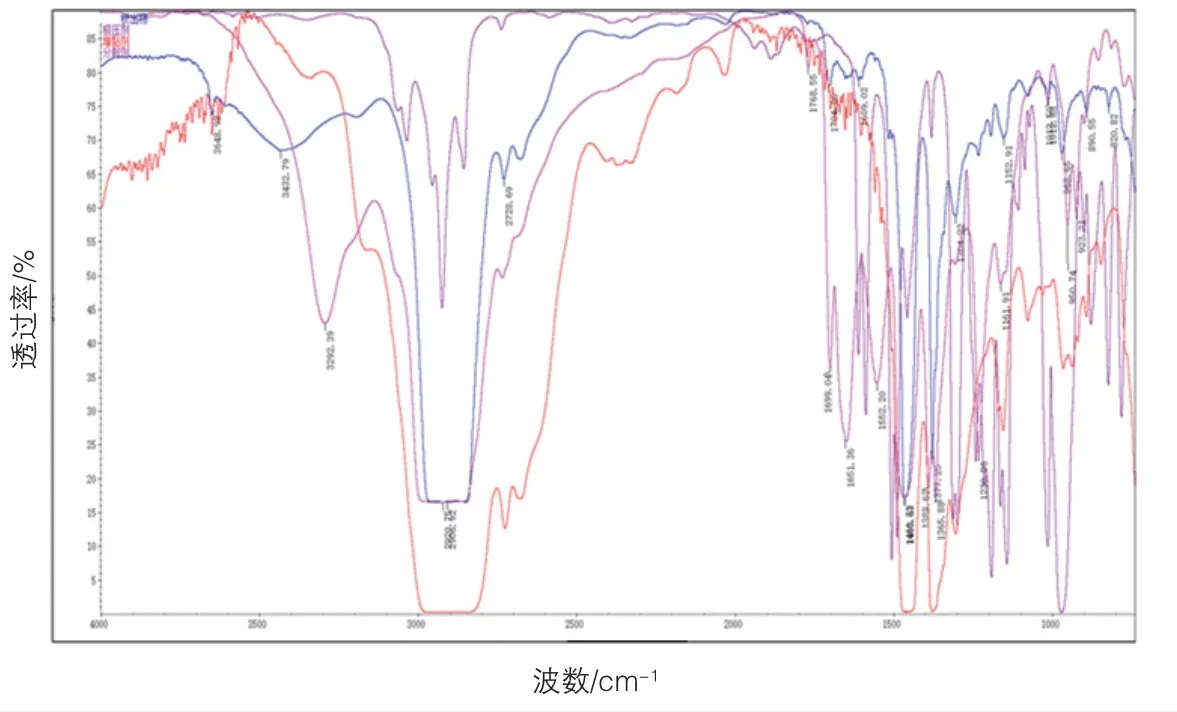

紅外光譜定性分析

準備潔凈的試樣、KBr載玻片、無水乙醇或石油醚清洗液,用滴管對兩個燒杯中潤滑油樣品因環境溫度變化所形成的薄層乳白色物質進行適量取樣,把樣品涂抹于KBr載玻片,使其均勻分布,再將載玻片放入固定夾,打開系統,選擇定性分析方法進行紅外光譜檢測,結果如圖8所示。

由圖8可以得出,由模擬試驗得到的薄層乳白色狀物質的譜圖顯示(紅色為薄層乳白色物質圖譜、藍色為正常潤滑油樣品譜圖,粉色為寒區現場樣品譜圖),其3 000 cm-1以上吸收峰與正常產品有差別,薄層乳白色物質在3 200~3 500 cm-1處出現-OH鍵吸收峰,表明有羥基存在,經過分析判斷,3 432 cm-1處吸收峰為水中OH(氫鍵締合)的可能性極大。

為了進一步判別薄層乳白色物質組成,取該潤滑油中不同添加劑樣品進行紅外光譜分析,通過與潤滑油配方中各種添加劑的紅外譜圖進行對比,判斷其組成,結果如圖9所示。

圖9 薄層乳白色物質與添加劑紅外譜圖

由圖9可以看出(藍色為薄層乳白色物質譜圖、粉色為分散劑譜圖、紅色為黏度指數改進劑譜圖、紫色為極壓劑譜圖),薄層乳白色物質譜圖與極壓劑、黏度指數改進劑譜圖差別較大,可排除兩者析出。根據薄層乳白色物質狀態特征,可排除固體抗氧劑析出。分散劑屬于丁二酰亞胺類物質,其在3 300 cm-1左右有很尖銳的N-H結構紅外特征強吸收峰,同時在1 768 cm-1和1 700 cm-1左右存在亞酰胺結構的紅外特征吸收峰,1 650 cm-1和1 552 cm-1左右特征吸收峰則反映出單掛無灰特有的仲酰胺結構。從薄層乳白色物質紅外譜圖來看,其在3 400 cm-1左右有寬而強的吸收峰,同時在1 700 cm-1和1 600 cm-1左右也存在亞酰胺結構和仲酰胺結構特征吸收峰,與分散劑特征吸收峰相似,同時結合產品配方的實際組成,可排除醇類等-OH吸收峰干擾,由此綜合判斷,薄層乳白色物質為分散劑和水的混合物。

空氣對薄層乳白色物質影響分析

與空氣接觸條件

分別用1個150 mL錐形瓶和2個200 mL燒杯取潤滑油樣品和該潤滑油基礎油樣品,將裝滿潤滑油樣品的錐形瓶進行密封,使其不與空氣接觸,對其余兩個燒杯中的潤滑油樣品和基礎油樣品進行敞口放置,均與空氣接觸,同時均放置在低溫冰箱中恒溫儲存24 h,進行冷凍模擬試驗。試驗后油品外觀如圖10~圖12所示。

圖10 密封錐形瓶中樣品外觀

圖11 敞口燒杯中樣品外觀

圖12 敞口燒杯中基礎油樣品外觀

由于環境溫度的改變,在高溫差下導致室溫空氣中水汽遇冷發生凝結覆蓋在潤滑油樣品表面,為水相,潤滑油樣品為油相,而潤滑油樣品中含有的分散劑屬于表面活性劑[3],其具有親水基團和親油基團,同時表面活性劑分子會分布在潤滑油樣品表面,通過親水基團與水分子(-OH鍵)相互作用[4],通過親油基團與油相互作用,從而降低了水相和油相的油水界面張力,最終導致了分散劑、油與微量水三者微乳化,形成薄層乳白色物質。

同時由于放置在室溫后,潤滑油樣品溫度是從低溫向室溫變化的一個過程,在溫度升高至室溫的過程中,油相中對分散劑的溶解度增大,從而降低了分散劑分子在潤滑油品表面的吸附量,加之熱運動使其在界面上排列不規則,降低了界面膜強度,阻力減小,薄層乳白色物質開始聚并,符合圖2所產生的現象;另一方面,溫度升高,薄層乳白色物質分子間的內聚力減小,熱運動得到加強,使聚結機會增加,溫度升高還使油相的黏度發生降低,進而使油水界面黏度下降,增加了兩相的密度差,從而有利于薄層乳白色物質的聚結,最終導致薄層乳白色物質沉降至容器底部[5],符合圖3、圖4所產生的現象。

驗證試驗

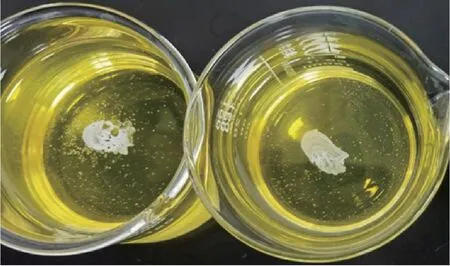

取兩個250 mL燒杯,洗凈烘干,取潤滑油產品所使用的分散劑,然后按照潤滑油產品配方分別調制有分散劑的潤滑油樣品和無分散劑潤滑油樣品,分別倒入兩個燒杯中,敞口放置,然后均放入低溫冰箱中恒溫儲存24 h后取出觀察,結果如圖13、圖14所示。

圖13 含分散劑潤滑油樣品外觀

圖14 不含分散劑潤滑油樣品外觀

由圖13、圖14可見,含分散劑的潤滑油樣品外觀出現薄層乳白色物質,而不含分散劑的潤滑油樣品外觀沒有產生薄層乳白色物質,與圖12的冰晶凝結在潤滑油品表面相同。由此可以得出,高溫差下室溫空氣遇冷氣凝結,附于潤滑油品表面,而潤滑油品中分散劑的存在降低了微量水與油的表面張力,為微量水與油的乳化提供了條件,從而導致油水微乳化,產生了薄層乳白色物質。

結論

薄層乳白色物質的產生是因為在環境溫差較大情況下,油品從室外轉移至室內后,室內空氣中微量水分遇冷凝結,并與油品和單掛或雙掛丁二酰亞胺分散劑發生乳化作用,在油品溫度升高至室溫的過程中,界面膜強度減小,薄層乳白色物質聚集阻力減小,發生聚集現象,同時薄層乳白色物質與油品的密度差增大,導致發生沉降。該現象僅在冬季溫差較大取樣過程中存在,在密閉容器內則不會出現該現象。由于油品所在的發動機內部工作環境較為密閉,并且溫度高、攪動大,所以對使用過程不存在影響。