博物館里演“大戲”

王翼

2022年9月2日,故宮《甪端》兒童劇劇照( 故宮博物院供圖)

唐代伏睡女俑、秦代兵馬俑、漢代的擊鼓說唱俑……人們耳熟能詳?shù)牟煌奶召敢愿鳟惖脑煨停疤背隽苏构瘢谖牟騽≈谢盍似饋恚ㄟ^專業(yè)演員的舞蹈語言煥發(fā)了鮮明個性和生命。

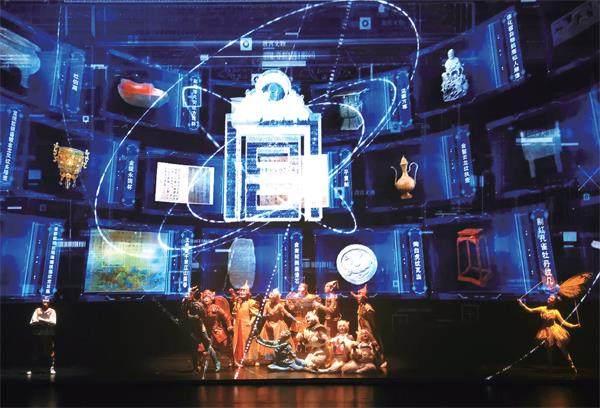

近期,中國國家博物館和中國煤礦文工團聯(lián)合出品原創(chuàng)肢體戲劇《俑立千年》,在中國國家博物館劇場連演三場。這是兩個單位自2022年12月建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系后,打造的首部文物活化劇目。從展柜靜立到舞臺演繹,更生動的俑讓觀者嘖嘖稱奇。

2023年秋末冬初,北京天氣漸涼,但博物館依然延續(xù)了暑期和“十一”假期的熱度。隨著博物館文化游近年來熱度持續(xù)增高,越來越多的博物館創(chuàng)新文物傳承思路,探索在“陳列展品加講解”之外的參觀方式。

如何拉近文物與公眾之間的距離?通過“博物館+劇場”的方式跨界打造沉浸式新場景,向公眾提供可親可感的藝術(shù)教育體驗形式,是博物館在當下給出的一種答案。

通過有邏輯、有設(shè)計的戲劇表演,在身臨其境中更好地理解展覽展品,甚至是策展人的策展思路、展線布局。

讓觀眾“穿越時空”

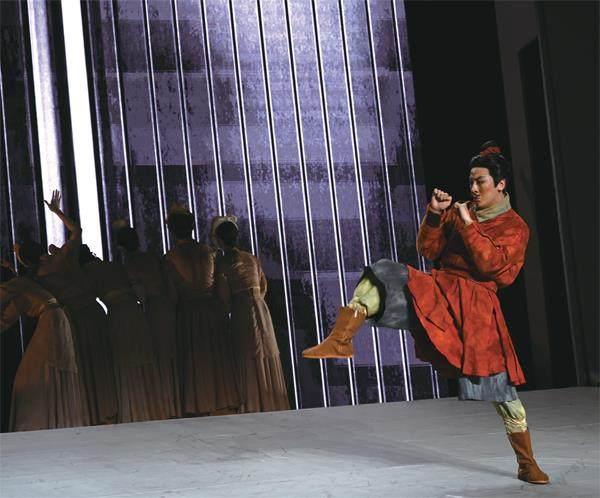

2023年10月末,國風沉浸式戲劇《永樂長思》在中國國家典籍博物館上演,該劇以展廳展品為依托打造。劇場在四層,樓下二層為收藏《永樂大典》真跡的展廳。戲劇《永樂長思》帶著觀眾行走于不同的場景空間,仿佛穿越時空,探索明永樂年間編纂的《永樂大典》背后的故事。

在沉浸式戲劇中,觀眾可以親身體驗到這部曠世奇書的珍貴,感受五代人保護典籍的家國情懷,并認識《永樂大典》豐富的知識體系、寶貴的思想觀念和深厚的人文精神。

《永樂長思》講述了發(fā)生在《永樂大典》后世守護人和一個神秘組織之間的故事,整部劇有著穿越式劇情和類似“盜夢空間”的元素,猶如時下流行的劇本殺,觀眾需要動腦筋發(fā)現(xiàn)線索并提供給身邊的劇中角色演員,由此會延展出不同的劇情和結(jié)局。創(chuàng)作團隊的用心在于:借鑒歷史背景,設(shè)計了6條不同的劇情線,16種結(jié)局,連結(jié)尾體現(xiàn)劇情的舞蹈都有4種不同的呈現(xiàn)形式。

《永樂長思》制作人兼編導唐文韜告訴《瞭望東方周刊》:“《永樂大典》是國家圖書館的四大專藏之一,也是國家圖書館的鎮(zhèn)館之寶,學術(shù)地位很高,但是社會關(guān)注度沒有那么高,尤其是在年輕人中,真正了解《永樂大典》的人并不多,希望通過更新穎有趣的戲劇形式,把國寶的文化價值、背后的歷史挖掘出來,傳遞給年輕人。”

“博物館+劇場”這種新形式的出現(xiàn),極大地滿足了觀眾在參觀博物館時輕松獲取知識的渴望——通過有邏輯、有設(shè)計的戲劇表演,在身臨其境中更好地理解展覽展品,甚至是策展人的策展思路、展線布局。

國家典籍博物館展覽部從事社會教育工作的劉雅告訴《瞭望東方周刊》:“中國國家典籍博物館多年以來努力探索不同的博物館教育形式,除了在2023年與合作單位白鏡戲局共同打造博物館沉浸式戲劇,博物館從2021年開始就以情景劇表演的方式,結(jié)合《永樂大典》展覽設(shè)計了原創(chuàng)五幕劇,將整個展覽中涉及的重要內(nèi)容縱向串了起來,其中還設(shè)置了一些互動環(huán)節(jié)。通過戲劇表演的方式來演繹和詮釋展覽內(nèi)容,能讓觀眾從看展覽、聽展覽到沉浸式體驗展覽,讓書寫在典籍里的文字活起來,提高了觀眾特別是青少年觀眾的觀展興趣,激發(fā)他們對中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的熱愛。”在觀演現(xiàn)場,筆者發(fā)現(xiàn)身邊有很多青少年觀眾,也不乏身著漢服觀看演出的年輕人。

劉雅介紹,他們還把這部劇進一步進行創(chuàng)新,修改為小講解員可以參與的版本,并對小講解員進行了臺詞和表演的培訓,獲得了小講解員們的喜愛。這種方式激發(fā)了孩子們的表演潛能和即興創(chuàng)作能力,他們在親身演繹中能更深刻地理解展覽內(nèi)涵,牢牢地記住了展覽內(nèi)容。“通過戲劇的方式學習歷史文化知識,更能激發(fā)孩子們自主學習、深挖相關(guān)歷史脈絡(luò)的興趣。”

9月28日,演員在中國國家博物館和中國煤礦文工團聯(lián)合出品的原創(chuàng)肢體戲劇《俑立千年》中表演(金良快/ 攝)

8月28日,《永樂長思》劇照(北京入鏡文化傳媒有限公司供圖)

激發(fā)自由思考

國家自然博物館是一個展現(xiàn)奇妙自然科學世界的寶庫。步入展廳,人們會被眼前的恐龍骨架和珍稀古生物標本所震撼,它們仿佛在講述著古老的生命故事。繼續(xù)探索,人們將親眼見證生物進化的神奇歷程,感受到生命的多樣性和豐富性。這里不僅是一個知識的海洋,更提供了一場與自然親密接觸的奇妙旅程。

2023年8月初,在國家自然博物館展廳位置,工作人員開辟出了一方科普劇舞臺,開啟一場關(guān)于“紅彼得”的探索——一頭生活在黃金海岸的黑猩猩紅彼得,意外被人類捕獲,為了獲得自由又選擇模仿人類的行為,主動走進人類社會。

《我是紅彼得》是一部原創(chuàng)博物館科普劇,該劇依托古哺乳動物展廳展品和卡夫卡經(jīng)典小說《致某科學院的報告》,進行了原創(chuàng)編排,在國家自然博物館連續(xù)演出了10場。在展廳中,紅彼得向人們演繹自己的親身經(jīng)歷,回顧自己從猩猩蛻變成人的過程,充滿了恐懼、困惑和嘗試,展現(xiàn)了關(guān)于融入、接受和成長的主題。

在黑猩猩的世界中,紅彼得因其獨特的個性和智慧被視為異類。當它決定跨越物種界限,嘗試融入人類社會時,面臨的挑戰(zhàn)變得更加艱巨。它的經(jīng)歷充滿了驚奇、挫折和成長,讓人不禁思考:何謂人?

觀眾們在展廳觀展的同時,深入思考人類與動物的關(guān)系,以及我們?nèi)绾味x自己與其他生物的區(qū)別。紅彼得的經(jīng)歷提醒我們,人類與動物之間并非涇渭分明,而是有著千絲萬縷的聯(lián)系。

《我是紅彼得》導演方宏宇告訴《晾望東方周刊》:“教育是戲劇的四大功能之一,旨在通過戲劇對生活或歷史的模擬、對人類復雜命運特性的模擬來感動人,給人以審美快感,也教育人,使人從中得到啟迪。戲劇的教育功能因其新穎的表現(xiàn)形式深受觀眾喜愛,產(chǎn)生積極影響。用戲劇來傳播科學知識,能夠給予觀眾更加豐富多彩的藝術(shù)和科學體驗。”

博物館在保護和傳承人類文明方面扮演著至關(guān)重要的角色,不僅是收藏、展示和研究人類歷史、文化和藝術(shù)的場所,也是重要的教育資源單位。

走出博物館

如今,文博戲劇已從博物館內(nèi)走向了更廣闊空間,合作模式也更為多元化。

北京人民藝術(shù)劇院(人藝)戲劇博物館便與中國人民抗日戰(zhàn)爭紀念館(抗戰(zhàn)館)開展了劇目排演合作。“抗戰(zhàn)館擅長把歷史故事革命故事排演成小片段小短劇,北京人藝則利用自身資源,派出導演到抗戰(zhàn)館協(xié)助排劇。”北京人藝戲劇教育與研究處副研究員陳利告訴《瞭望東方周刊》。

自2007年對外開放后,北京人藝戲劇博物館一直在推動戲劇與博物館的融合。

陳利說:“我們派演員到學校、文化館給公眾講課排戲,比如指導海淀進修實驗學校金帆話劇團的學生們排演了很多劇目,從《咸亨酒店》《恰同學少年》《知己》《三塊錢國幣》《這里的黎明靜悄悄》,到《燃燒的梵高》《冰山在融化》,教學成果頗豐;我們還開設(shè)了對公眾開放的劇本朗讀會、戲劇講座、親子戲劇等活動。”

中國第一家私立博物館——觀復博物館(北京館),充分運用館內(nèi)知名IP觀復貓形象資源,與北京演藝集團、北京兒童藝術(shù)劇院聯(lián)合制作,在首都圖書館劇場上演了原創(chuàng)兒童劇《觀復貓之“喵”》。

觀復博物館的明星觀復貓們,成為了舞臺劇的主角原型,通過超現(xiàn)實主義手法,講述了一群極具文化內(nèi)涵的貓收養(yǎng)了一個人類小孩后所經(jīng)歷的故事。故事詼諧幽默又引人深思,通過展現(xiàn)貓家長與人類家長在育兒方面的分歧和沖突,引導觀眾思考在孩子成長過程中,家長如何從牽手、扶手到放手,給予孩子足夠的自由成長空間。

觀復博物館觀復貓IP品牌總監(jiān)劉一清告訴《瞭望東方周刊》:“這部劇嘗試引入百老匯預演機制(需要獲得預演觀眾認可才能正式演出的模式),保證了劇目質(zhì)量,劇組還在發(fā)布會上招募了有豐富觀戲經(jīng)驗的大小觀眾作為‘親子編劇團,參與的親子家庭都貢獻出自己的生活素材和智慧,通過創(chuàng)作者和觀眾的雙向溝通,讓作品更加生動、有現(xiàn)實生活體驗,同時又給孩子們提供了一個能真正參與新戲誕生過程的寶貴機會,讓孩子不只被動接受藝術(shù)作品,還可以享受到藝術(shù)創(chuàng)造的美妙。”

文博戲劇除了在博物館內(nèi)上演,還通過電視、互聯(lián)網(wǎng)等不同渠道進行傳播,擴充了劇目的受眾群體。例如,國家自然博物館在官方視頻號進行了對《我是紅彼得》劇目的現(xiàn)場直播,錯過直播的人們還可以通過回放欣賞到這部劇。

一些文博戲劇走進了專業(yè)劇場,根據(jù)上座率情況、市場關(guān)注度、文博劇迷們的呼聲啟用了巡演模式,例如故宮文博兒童劇。故宮博物院首部音樂兒童劇《甪端》曾在中央歌劇院成功首演,并登上中央廣播電視總臺2023年春晚和國家大劇院的舞臺,受到了廣泛好評。該劇開啟了上海、重慶、廣州、深圳、安徽、廈門、成都等地的巡演,如今又回到了北京,于近日在中國國家話劇院再次上演。

《甪端》聯(lián)合出品人鐘碧珍告訴《瞭望東方周刊》:“這部音樂兒童劇以故宮文物瑞獸‘甪端為原型,講述了一個孩子與故宮里明代萬歷年間的掐絲琺瑯香薰神獸意外相逢所展開的一段紫禁城探秘之旅。舞臺布景由超大實景道具配合裸眼3D等前沿多媒體科技打造,既突出了宏偉、莊重的歷史感,又營造出唯美意境和氛圍,觀眾可以在觀劇中體驗獨特的沉浸式故宮探索之旅,感受600年紫禁城的風云變幻歷史變遷,還能體會到劇中角色間友誼、勇氣和探索精神等正向能量的傳遞。”

接受《瞭望東方周刊》采訪的多位文博戲劇制作人、博物館教育項目相關(guān)負責人都認為,博物館在保護和傳承人類文明方面扮演著至關(guān)重要的角色,不僅是收藏、展示和研究人類歷史、文化和藝術(shù)的場所,也是重要的教育資源單位,通過舉辦展覽、講座、研討會,文博主題演出等多元化活動,向公眾傳授知識,推廣文化,培養(yǎng)和提升人們的民族自豪感和社會責任感。

文博戲劇兼顧了歷史性、文學性和藝術(shù)性,又和展廳展品相互關(guān)照。“博物館+劇場”的新形式,讓觀眾更愿意主動去了解歷史事件和人物,感受古人的情感和思想,激發(fā)對歷史、文化、文物和典籍的興趣,不僅可以培養(yǎng)審美觀念,還能促進國內(nèi)外文化交流和理解,讓文物活起來。