滇東北一次颮線過(guò)程數(shù)值模擬及診斷分析

馬紅 胡勇 余加貴 馬勛豪

摘要 采用數(shù)值模擬方法對(duì)2007年6月14日滇東北一次颮線過(guò)程進(jìn)行診斷分析。結(jié)果表明:對(duì)流層低層中尺度渦旋是颮線形成和維持的主要原因。冷空氣入侵導(dǎo)致對(duì)流層中層形成較強(qiáng)的南北風(fēng)切變,南北氣流的匯合造成大氣上冷下暖的不穩(wěn)定結(jié)構(gòu),為強(qiáng)對(duì)流天氣的發(fā)生發(fā)展提供了較好的動(dòng)力和熱力條件。颮線前沿存在強(qiáng)烈的氣流輻散輻合,從而導(dǎo)致劇烈的局地上升和下沉運(yùn)動(dòng),并形成局地垂直環(huán)流,是冰雹和大風(fēng)產(chǎn)生的直接原因。颮線前沿氣旋性和反氣旋性渦度發(fā)展旺盛,且強(qiáng)烈發(fā)展的正負(fù)渦度區(qū)和氣流的垂直運(yùn)動(dòng)相配合。

關(guān)鍵詞 颮線;中尺度渦旋;垂直環(huán)流;數(shù)值模擬

中圖分類號(hào):P458 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B 文章編號(hào):2095–3305(2023)09–0-03

颮線是一種典型的強(qiáng)對(duì)流天氣,屬于中小尺度對(duì)流系統(tǒng),具有風(fēng)向突變、風(fēng)速劇增、氣壓涌升、氣溫驟降的特征,常常伴有雷暴、大風(fēng)、短時(shí)強(qiáng)降水和冰雹等災(zāi)害性天氣。人們對(duì)颮線形成機(jī)理進(jìn)行了全面深入的研究,取得了豐碩的研究成果。Chong等[1]使用多普勒天氣雷達(dá)資料對(duì)颮線三維風(fēng)場(chǎng)的研究表明,熱帶颮線系統(tǒng)在其前緣存在對(duì)流上曳氣流和下曳氣流。姚葉青等[2]利用多普勒雷達(dá)資料研究了颮線發(fā)展過(guò)程中垂直結(jié)構(gòu)的演變特征。廖曉農(nóng)等[3]研究發(fā)現(xiàn),后側(cè)入流急流促使颮線回波帶快速移動(dòng)是形成地面大風(fēng)的主要原因,深厚的中氣旋、低層徑向速度輻合、高層輻散等在構(gòu)成弓形回波的強(qiáng)對(duì)流單體形成過(guò)程中起了重要作用。梁俊平等[4]的研究表明,強(qiáng)的垂直風(fēng)切變位于對(duì)流層中下層,配合一定的動(dòng)力抬升條件,有利于超級(jí)單體和颮線的發(fā)生發(fā)展。周圍等[5]的研究表明,位勢(shì)散度是引起位勢(shì)穩(wěn)定度局地變化的主要強(qiáng)迫項(xiàng)。隨著高分辨率中尺度數(shù)值模式的應(yīng)用和精細(xì)化預(yù)報(bào)要求的提高,一些對(duì)颮線的中尺度數(shù)值模擬研究取得了明顯進(jìn)展。研究揭示了颮線的中小尺度結(jié)構(gòu)特征、熱力動(dòng)力特征,使得人們對(duì)颮線的發(fā)生發(fā)展機(jī)制有了更清晰的認(rèn)識(shí)。

2007年6月14日下午,一條長(zhǎng)約300 km的颮線自南向北襲擊了位于滇東北的昭通市,地面觀測(cè)資料表明,颮線影響前后氣壓增加了3~5 hPa,溫度劇降6~8 ℃。颮線所過(guò)之處出現(xiàn)了8~10級(jí)大風(fēng)和強(qiáng)雷暴、冰雹天氣,冰雹直徑最大達(dá)4 cm,大風(fēng)吹倒400多棵大樹(shù),農(nóng)作物受損嚴(yán)重,造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。颮線經(jīng)過(guò)的地區(qū)沒(méi)有明顯降水,該次颮線以大風(fēng)冰雹天氣為主。由于此次颮線具有明顯的中尺度特征,空間尺度較小,生命史較短(約為6 h),實(shí)況資料無(wú)法反映颮線發(fā)生時(shí)的物理量特征,故采用高分辨率中尺度WRF模式對(duì)過(guò)程進(jìn)行數(shù)值模擬,利用格距10 km、每隔3 h模式輸出結(jié)果,對(duì)颮線過(guò)程的物理量特征進(jìn)行診斷分析,以找出颮線發(fā)生、發(fā)展、消亡過(guò)程的演變特征,探討颮線的形成機(jī)理。

1 資料和方法

采用美國(guó)的高分辨率中尺度WRF模式,采用二重雙向嵌套方案,模擬區(qū)域的網(wǎng)格中心為27.4°N、103.7°E(昭通雷達(dá)所在位置)。第一重嵌套區(qū)域格距為30 km,格點(diǎn)數(shù)為61×61;第二重嵌套區(qū)域的格距為10 km,格點(diǎn)數(shù)為97×97,覆蓋了颮線影響區(qū)和昭通雷達(dá)探測(cè)范圍。

二重嵌套選取的微物理過(guò)程和積云參數(shù)化方案分別為:第一重嵌套區(qū)域采用的是Thompson微物理過(guò)程方案,Kain-Fritsch(new Eta)積云參數(shù)化方案;第二重嵌套區(qū)域采用的是WSN 6-class graupel微物理過(guò)程方案、Grell-Devenyi? ensemble積云參數(shù)化方案。其余的輻射、近地面和邊界層均采用:Rrtm長(zhǎng)波輻射方案、Dudhia短波輻射方案、Monin-Obukhov地面層物理過(guò)程方案、Thermaldiffusion陸面參數(shù)過(guò)程和YSU邊界層方案。

數(shù)值模擬的初始場(chǎng)選取的資料是NCEP 1°×1°再分析資料,模式初始時(shí)間為2007年6月14日08:00,積分48 h,第一重嵌套每隔12 h、第二重嵌套每隔3 h輸出模式模擬結(jié)果,二重嵌套均是每隔6 h更換側(cè)邊界條件。使用GrADS繪圖軟件對(duì)模式輸出資料進(jìn)行后處理,以生成降水量、風(fēng)場(chǎng)和有關(guān)診斷量

產(chǎn)品。

2 降雨模擬結(jié)果分析

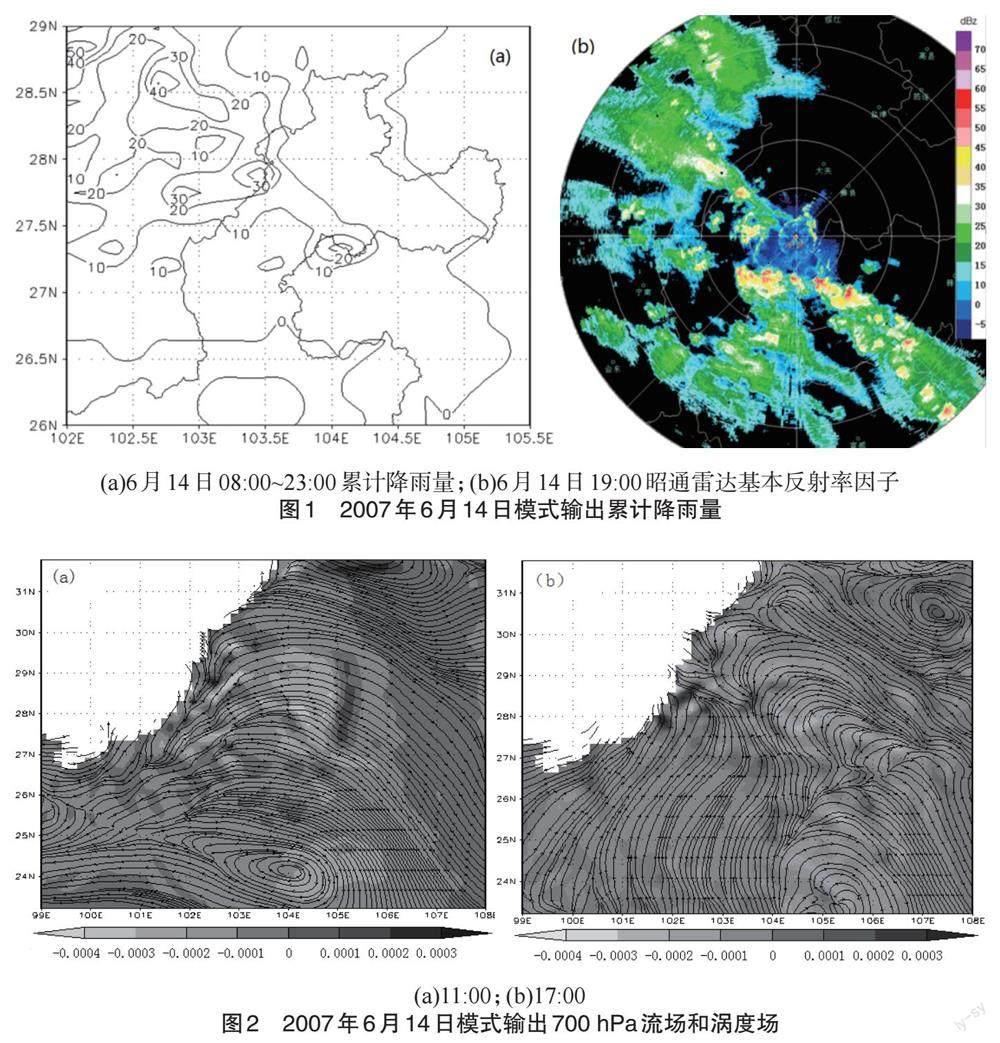

由于該過(guò)程數(shù)值模擬選取的尺度較小,模擬區(qū)域內(nèi)氣象基本站分布太稀,而2007年加密自動(dòng)站尚未建立,不易進(jìn)行雨量對(duì)比,且該次颮線造成的主要是大風(fēng)和冰雹天氣,降水較少,故采用昭通雷達(dá)站觀測(cè)的雷達(dá)回波作為模擬效果檢驗(yàn)。

昭通雷達(dá)位于27.4°N,103.7°E,雷達(dá)監(jiān)測(cè)半徑為150 km,雷達(dá)覆蓋范圍為26~29°N和102 ~105.5°E,故選取該范圍的模式輸出降水進(jìn)行對(duì)比分析。

從模式輸出降水(圖1a)來(lái)看,降水開(kāi)始于昭通南部,之后出現(xiàn)在西北方。由于該次颮線以大風(fēng)冰雹天氣為主,降水并不明顯,數(shù)值模式?jīng)]有模擬出颮線前沿的降水,但模擬出颮線過(guò)境后西北方的降水。與14日19:00昭通雷達(dá)基本反射率因子進(jìn)行(圖1b)對(duì)比后發(fā)現(xiàn),模擬的降雨區(qū)域與實(shí)況位置接近。

3 颮線過(guò)程診斷分析

3.1 對(duì)流層低層中尺度低渦的生成

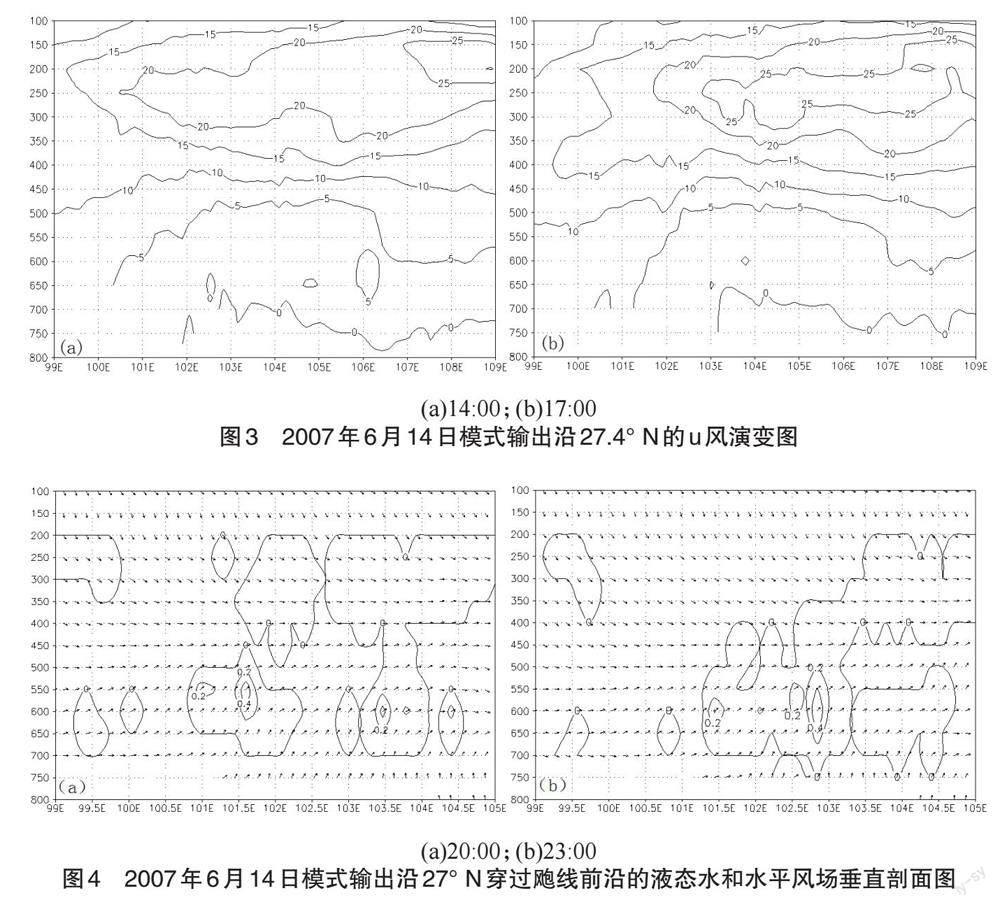

從2007年6月14日模式輸出流場(chǎng)來(lái)看,最明顯的特征是對(duì)流層低層出現(xiàn)中尺度氣旋性和反氣旋性渦旋。14日11:00颮線生成前模式輸出700 hPa流場(chǎng)(圖2a)上昭通南方有一個(gè)中尺度反氣旋性渦旋,17:00(圖2b)颮線發(fā)展時(shí)反氣旋性渦旋向東移動(dòng)。同時(shí),在東北方有1個(gè)中尺度氣旋性渦旋生成,和負(fù)渦度區(qū)對(duì)應(yīng)。23:00颮線減弱后中尺度渦旋也隨之減弱消失。中尺度渦旋出現(xiàn)的時(shí)間和颮線生命史有一定的對(duì)應(yīng)關(guān)系,反映了局地對(duì)流發(fā)展的演變趨勢(shì)。

3.2 中尺度對(duì)流系統(tǒng)水平風(fēng)場(chǎng)結(jié)構(gòu)

由于該次颮線過(guò)程發(fā)生在鋒前暖區(qū)中,從u風(fēng)模式輸出結(jié)果(圖3a)來(lái)看,14:00颮線形成之前,風(fēng)暴區(qū)整層為一致的西風(fēng)氣流控制,300 hPa以上有20 m/s的高空西風(fēng)急流。17:00(圖3b)颮線發(fā)展時(shí)高空西風(fēng)急流范圍擴(kuò)大,風(fēng)速明顯加快,25 m/s的高空西風(fēng)急流向西擴(kuò)展到103°E附近。

從6月14日模式輸出v風(fēng)演變圖來(lái)看,14:00颮線發(fā)生之前,本地上空低層為弱偏南氣流控制,而高層為強(qiáng)大的北風(fēng)控制,北風(fēng)中心風(fēng)速達(dá)30 m/s,說(shuō)明高層有冷空氣入侵。17:00颮線發(fā)展時(shí),對(duì)流層低層南風(fēng)厚度加大,并向上擴(kuò)展,從而在對(duì)流層中層形成南北氣流的匯合。20:00颮線發(fā)展到最強(qiáng)時(shí)南風(fēng)迅速向上擴(kuò)展,南風(fēng)風(fēng)速大值區(qū)向上擴(kuò)展到300 hPa附近。23:00后500~750 hPa南風(fēng)風(fēng)速增加到10 m/s,從而在105~106o E之間形成較強(qiáng)的南北風(fēng)切變。南北氣流的匯合造成大氣上冷下暖的不穩(wěn)定結(jié)構(gòu),為強(qiáng)對(duì)流天氣的發(fā)生發(fā)展提供了較好的動(dòng)力和水汽條件。

3.3 颮線發(fā)展過(guò)程中垂直風(fēng)場(chǎng)特征

對(duì)流層中高層的環(huán)流配置能更清楚地揭示中尺度系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)及其發(fā)生發(fā)展的過(guò)程。由于颮線幾乎為東西向,17:00~20:00颮線形成并加強(qiáng)時(shí),颮線前沿位于27~29°N之間,沿28°N的垂直速度剛好穿過(guò)颮線前沿強(qiáng)單體。從模式輸出6月14日沿28°N垂直速度垂直剖面圖上可看出,14:00颮線形成前垂直速度較小,17:00颮線形成后垂直速度迅速加強(qiáng),颮線前沿上空的垂直速度呈柱狀分布,強(qiáng)上升運(yùn)動(dòng)劇烈且近乎垂直,一直延伸至對(duì)流層頂150 hPa附近,強(qiáng)中心位于500~600 hPa,中心數(shù)值為0.6 m/s,說(shuō)明颮線前沿存在很強(qiáng)的上升運(yùn)動(dòng)。在其西側(cè)同樣高度有1支弱的下沉補(bǔ)償氣流,中心數(shù)值為-0.3 m/s。20:00颮線發(fā)展到最強(qiáng)時(shí)垂直速度達(dá)到最強(qiáng),正速度區(qū)強(qiáng)中心上升到200~400 hPa之間,在正速度區(qū)之下有3個(gè)負(fù)速度區(qū),強(qiáng)中心位于500~600 hPa之間,中心數(shù)值增加到-0.8 m/s。可見(jiàn)在強(qiáng)上升氣流之間分別存在下沉補(bǔ)償氣流,說(shuō)明颮線前沿存在多個(gè)很強(qiáng)的局地垂直環(huán)流,具有對(duì)流風(fēng)暴云的結(jié)構(gòu)特征。23:00颮線減弱過(guò)境后垂直速度迅速減弱,垂直速度柱狀分布特征消失。由此可見(jiàn),颮線前沿上空存在很強(qiáng)的上升運(yùn)動(dòng)和局地垂直環(huán)流,是造成冰雹和大風(fēng)天氣的直接影響系統(tǒng)。

4 中尺度對(duì)流系統(tǒng)云中液態(tài)水含量演變特征

由模式輸出液態(tài)水演變特征可以看出,20:00(圖4a)颮線發(fā)展至最強(qiáng)時(shí),沿颮線前沿500 hPa以下有多個(gè)液態(tài)水大值區(qū),中心數(shù)值為0.5 g/kg,23:00(圖4b)液態(tài)水中心數(shù)值維持,高度向上擴(kuò)展到450 hPa附近,之后高度便開(kāi)始下降,中心數(shù)值減小。由此可見(jiàn),該次颮線過(guò)程中液態(tài)水含量相對(duì)較小,說(shuō)明水汽條件較差,是只出現(xiàn)大風(fēng)冰雹而未出現(xiàn)明顯降水的主要原因之一。

5 結(jié)論

(1)模式輸出高空流場(chǎng)上,對(duì)流層低層出現(xiàn)中尺度氣旋性和反氣旋性渦旋。中尺度渦旋出現(xiàn)的時(shí)間和颮線生命史有明顯的對(duì)應(yīng)關(guān)系,是颮線形成和維持的直接原因。u、v風(fēng)場(chǎng)上颮線生成之前,整層為一致的西風(fēng)氣流控制,颮線發(fā)展時(shí)高空西風(fēng)急流明顯東移。颮線生成之前,低層為弱偏南氣流控制,而高層為強(qiáng)大的北風(fēng)控制,說(shuō)明高層有冷空氣入侵。颮線發(fā)展時(shí),對(duì)流層低層南風(fēng)厚度加大并向上擴(kuò)展至350 hPa附近,從而在對(duì)流層中層形成南北氣流的匯合。颮線發(fā)展至最強(qiáng)時(shí)南風(fēng)迅速向上擴(kuò)展,在中層形成強(qiáng)的南北風(fēng)切變,南北氣流的匯合造成大氣上冷下暖的不穩(wěn)定結(jié)構(gòu),為強(qiáng)對(duì)流天氣的發(fā)生發(fā)展提供了較好的動(dòng)力和熱力條件。

(2)颮線前沿存在強(qiáng)烈的氣流輻散輻合,從而導(dǎo)致劇烈的局地上升和下沉運(yùn)動(dòng),是造成冰雹和大風(fēng)的直接原因。颮線前沿氣旋性和反氣旋性渦度發(fā)展旺盛,且強(qiáng)烈發(fā)展的正負(fù)渦度區(qū)和氣流的垂直運(yùn)動(dòng)相配合。颮線前部高層以正渦度區(qū)為主,中層則以負(fù)渦度區(qū)為主,對(duì)流層中層的氣旋性旋轉(zhuǎn)明顯強(qiáng)于低層,是颮線成熟階段的特征之一。

(3)在垂直速度垂直剖面圖上,颮線形成前垂直速度較小,颮線形成后垂直速度迅速加快,颮線前沿上空的垂直速度呈柱狀分布,一直延伸至對(duì)流層。颮線過(guò)境時(shí),垂直速度達(dá)到最強(qiáng),正速度區(qū)強(qiáng)中心上升,中心數(shù)值增加。

400 hPa以下存在幾個(gè)交替的正負(fù)速度區(qū),說(shuō)明颮線前沿存在很強(qiáng)的上升運(yùn)動(dòng)和局地垂直環(huán)流。

(4)液態(tài)水演變特征上颮線發(fā)展至最強(qiáng)時(shí)沿颮線前沿500 hPa以下有多個(gè)液態(tài)水大值區(qū),但中心數(shù)值較小,說(shuō)明水汽條件較差,是只出現(xiàn)大風(fēng)冰雹而未出現(xiàn)明顯降水的主要原因之一。

參考文獻(xiàn)

[1] Chong M, Tesud J, Roux E. Three-dimension wind field analysis from dual-Doppler radar data[J]. Climate Appl Meteor, 1983, 22(7): 1204-1215.

[2] 姚葉青,俞小鼎.一次典型颮線過(guò)程多普勒天氣雷達(dá)資料分析[J].高原氣象, 2008,27(2):373-381.

[3] 廖曉農(nóng),俞小鼎.北京地區(qū)一次罕見(jiàn)的雷暴大風(fēng)過(guò)程特征分析[J].高原氣象, 2008,27(6):1350-1362.

[4] 梁俊平,張一平.2013年8月河南三次西南氣流型強(qiáng)對(duì)流天氣分析[J].氣象, 2015,41(11):1328-1340.

[5] 周圍,包云軒,冉令坤,等.一次颮線過(guò)程對(duì)流穩(wěn)定度演變的診斷分析[J].大氣科學(xué),2018,42(2):339-356.

Numerical Simulation and Diagnostic Analysis of A Squall Line Process in Northeast Yunnan

Ma Hong et al(Meteorological Bureau of Zhaotong City, Zhaotong, Yunnan 657000)

Abstract Used numerical simulation methods to diagnose and analyze a squall line process in northeastern Yunnan on June 14, 2007. The results showed that mesoscale eddies in the lower troposphere were the main cause of the formation and maintenance of squall lines. The invasion of cold air led to the formation of strong north-south wind shear in the middle troposphere, and the convergence of north-south airflow resulted in the unstable structure of cold upper atmosphere and warm lower atmosphere, providing better dynamic and thermal conditions for the occurrence and development of severe convective weather. There was a strong divergence and convergence of airflow at the front of the squall line, leading to intense local upward and downward movements, and the formation of local vertical circulation, which was the direct cause of hail and strong winds. The cyclonic and anticyclone vorticity in the front of the squall line develop vigorously, and the strongly developed positive and negative vorticity areas match with the vertical movement of the air flow.

Key words Squall line; Mesoscale eddies; Vertical circulation; Numerical simulation