近60年青海省東部農業區霜凍特征分析及其影響

趙海玲 楊璐 趙全寧

摘要 根據青海省東部農業區1961—2020年日最低氣溫資料,對青海省東部農業區的霜凍變化特征和對主要農作物的影響進行分析。結果表明:近60年來青海省東部農業區平均初霜日出現在9月9日—10月21日,平均終霜日出現在4月9日—5月27日,平均無霜期為105~194 d,平均霜凍日數為140~199 d。大部分地區初霜日推遲、終霜日提前、無霜期延長、霜凍日數減少,20世紀70年代與21世紀初最明顯。氣候變暖影響到初、終霜凍日數的明顯變化,早霜凍對農作物的影響不大,晚霜凍的出現會對處于苗期的作物產生危害。

關鍵詞 青海省東部農業區;霜凍;強度;農作物

中圖分類號:P426 文獻標識碼:B 文章編號:2095–3305(2023)09–0-03

霜凍是一種重要的農業氣象災害。霜凍是指在農作物生長季節里,日最低氣溫下降到0 ℃以下,使植株體內水分形成冰晶,造成農作物受害,甚至死亡的短時間低溫災害。從根本上來說,農作物受到霜凍災害影響,植株的新陳代謝功能被破壞。因此,晚霜凍使農作物過早地停止生長,降低農作物產量和品質,而早霜凍會使作物幼苗等受害[1]。霜凍溫度可以用葉面溫度、地面溫度及氣溫衡量。但實際應用中難以獲取葉面溫度,所以通常使用地面0 cm處日最低溫度0 ℃和日最低氣溫0 ℃作為閾值,低于這些閾值溫度判斷為霜凍災害發生[2-4]。

青海省東部農業區是全省兩大主要農業種植區之一,該地區土壤相對肥沃,氣候溫和,光、熱條件好,是青海省的主要農業生產地。霜凍作為青海省東部農業區春、秋季主要農業災害之一,霜凍災害影響重、頻率高,嚴重影響了作物生長季熱量資源的充分利用,限制了農業生產發展[5]。分析青海省東部農業區霜凍氣候特征,對做好霜凍預報和服務工作、防御霜凍災害、作物增產增收具有重要現實意義。因此,分析該地區霜凍的基本特征、時間特征、強度變化等,為有效防御霜凍災害提供科學依據。

1 資料與方法

以日最低氣溫≤0 ℃作為霜凍指標,初霜日至翌年終霜日期間日最低氣溫≤0 ℃的日數為霜凍日數,終霜日至初霜日的持續日數為無霜期。利用1961—2020年青海省東部農業區民和、樂都、湟中、湟源、平安、互助、大通、循化、化隆、尖扎、同仁、貴德和西寧13個地面氣象站日最低氣溫資料統計初霜凍日期、終霜凍日期、無霜期長度,并計算其線性變化趨勢。

2 結果與分析

2.1 霜凍指標的基本氣候特征

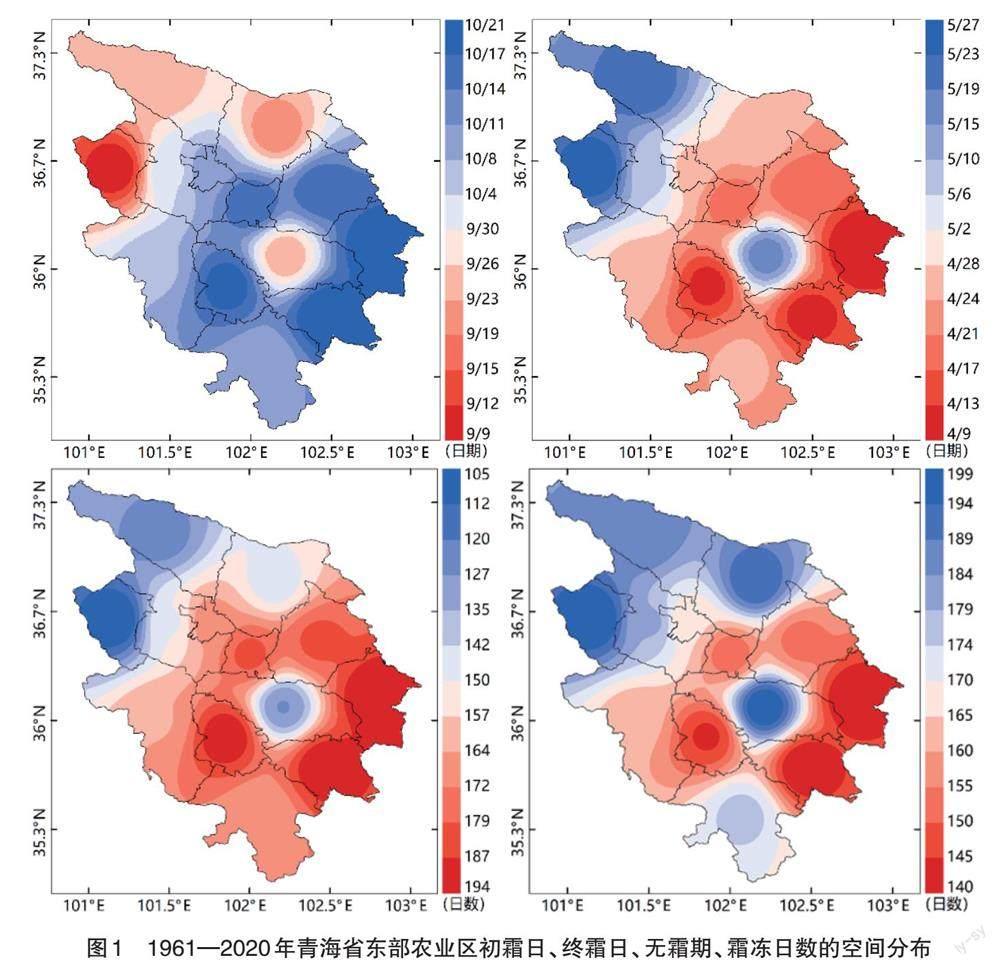

對1961—2020年青海省東部農業

區霜凍指標分析表明(圖1),青海省東部農業區平均初霜日出現在9月9—10月21日,自東南向西北提前,湟源出現最早、循化出現最晚,兩者相差41 d。平均終霜日出現在4月9—5月27日,自西北向東南推遲,湟源最遲,民和最早。平均無霜期為105~194 d,自東南向西北遞減,湟源最短,民和最長,兩者相差89 d。平均霜凍日數為140~199 d,民和、循化的霜凍日數最短,化隆、湟源霜凍日數最長。

2.2 霜凍指標的變化趨勢

2.2.1 年際變化 由近60年青海省東部農業區霜凍指標的氣候傾向率分析(表1)結果可見,13站中大通、互助、湟源、湟中的初霜日有極顯著的推遲趨勢(P<0.01),貴德、同仁、尖扎初霜日有較為顯著的推遲趨勢(P<0.05)。13站中大通、互助、湟源、湟中、貴德、化隆、同仁、循化的終霜日有極顯著的提前趨勢(P<0.01)。由此導致此8站的無霜期均有極顯著的延長趨勢(P<0.01),其中湟源增幅最大,為12.213 d/10年。除西寧外,其余臺站霜凍日數均呈顯著的減少趨勢,減幅達2.698~7.269 d/10年(P<0.05),其中互助的減幅最大,為7.269 d/10年。可見,近60年(1961—2020)青海省東部農業區大部分站點具有初霜日推遲、終霜日提早、無霜期延長、霜凍日數減少的趨勢。

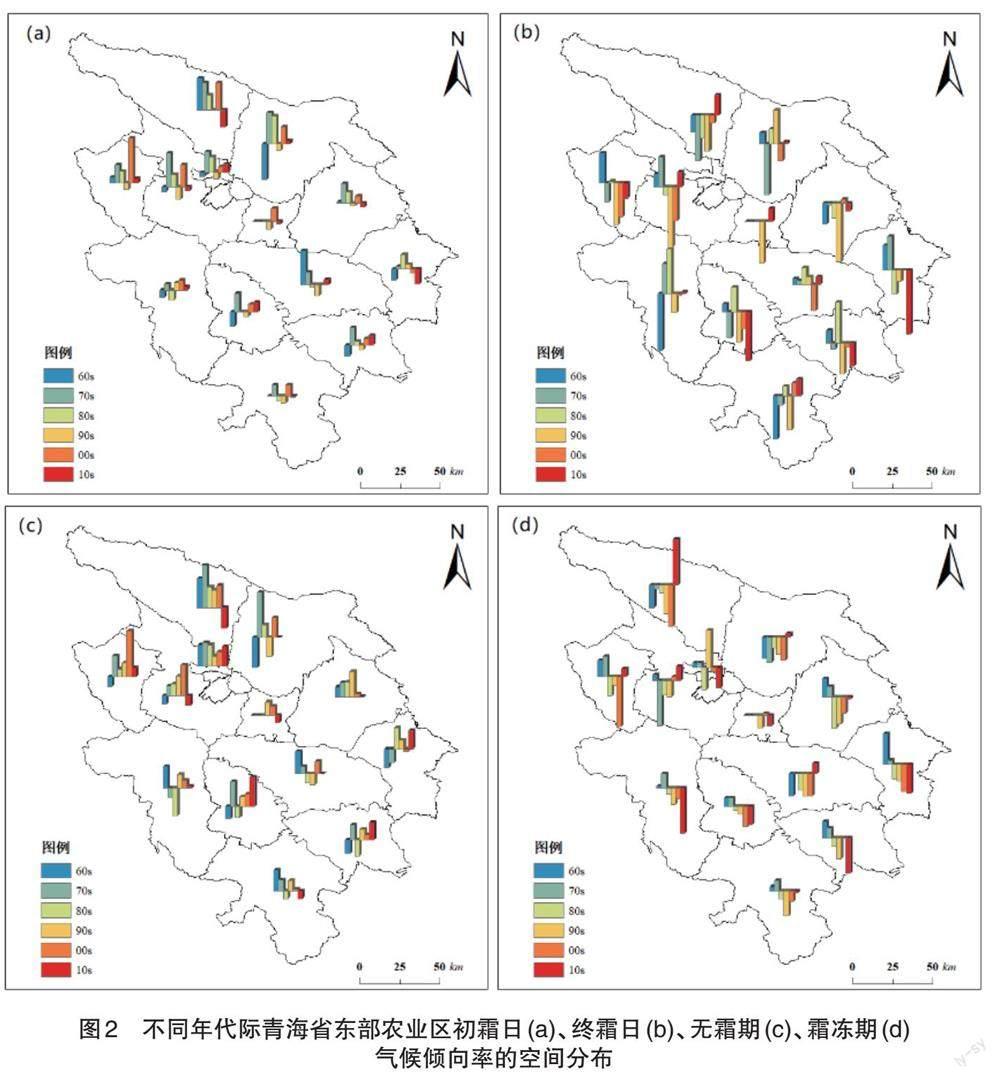

2.2.2 年代際變化 從圖2a可知, 20世紀60年代大通、湟源、化隆、樂都初霜日推遲1~28 d;其余臺站提前3~29 d,其中互助最明顯。20世紀70年代,東部農業區初霜日推遲2~28 d。20世紀80年代同仁、貴德、化隆初霜日提前2~8 d,尖扎無變化,其余臺站推遲3~23 d。20世紀90年代,民和、貴德初霜日分別推遲4、6 d,大通無變化,其余臺站提前。21世紀初,除化隆初霜日無明顯變化,民和提前3 d外,其余臺站均推遲5~37 d。21世紀10年代,大通、湟中、平安、樂都、民和、同仁站初霜日提前1~14 d,湟源、西寧、互助、貴德、尖扎、化隆、循化推遲3~8 d。

從圖2b可知,20世紀60年代,互助、化隆、湟源、湟中、尖扎、民和、循化終霜日推遲,大通、貴德、西寧、尖扎、樂都提前。20世紀70年代,除貴德、化隆、湟中、民和終霜日推遲外,其余臺站均提前,大通最明顯,為24 d。20世紀80年代,除貴德、互助、化隆、湟源、尖扎、同仁、循化終霜日推遲外,其余臺站均提前。20世紀90年代,除互助、化隆終霜日推遲外,其余臺站均提前,其中湟中最明顯,為32 d。21世紀初,民和、平安終霜日無明顯變化,樂都、同仁分別推遲2、7 d外,其余臺站均提前。21世紀10年代,大通、貴德、互助、化隆、湟中、平安、同仁終霜日推遲1~11 d,湟源、西寧、樂都、民和、尖扎、循化終霜日提早4~34 d。

從圖2c可知,20世紀60年代,互助、湟源、湟中、尖扎、循化無霜期日數減少11~35 d,其余臺站無霜期日數延長12~34 d。20世紀70年代,除貴德、民和外,其余臺站無霜期延長8~53 d。20世紀80年代,除化隆、循化、貴德、尖扎、同仁無霜期天數減少外,其余臺站無霜期延長9~25 d。20世紀90年代,除互助、化隆外,其余臺站無霜期均延長10~30 d。21世紀初,除民和外,其余臺站無霜期延長2~54 d,其中湟源最明顯,為54 d。10年代,大通、湟中、平安、同仁無霜期減少8~24 d,互助、化隆無明顯變化,其余臺站延長2~34 d。

從圖2d可知,20世紀60~70年代,除大通、互助、化隆、湟中的霜凍日數減少外,其余臺站均增加。20世紀80年代至21世紀初,東部農業區的霜凍日數均減少。21世紀10年代,大通、互助、化隆、湟源、湟中的霜凍日數增加,其余臺站的霜凍日數均減少。

總之,20世紀70年代與21世紀00年代初霜日推遲,終霜日提前、無霜期延長、霜凍日數減少的特征最明顯。20世紀60年代與21世紀10年代表現為初霜日無明顯變化,終霜日提前,導致無霜期長,霜凍日數少。20世紀80年代初、終霜日均有不同程度推遲,導致無霜期長,霜凍日數少。而20世紀90年代由于初、終霜日不同程度提前導致無霜期長,霜凍日數少。

2.3 霜凍對農作物的影響

氣候變暖會影響初、終霜凍日和無霜期的變化,陳芳等[6]通過研究表明自20世紀氣候變暖后,青海大部分地區春霜凍提前,秋霜凍推遲,年平均無霜期延長,并且霜凍初日推遲、終日提前的年際變化特征在東部農業區最顯著。這與本研究結論一致,20世紀80年代后,初霜日明顯推遲,終霜日提前,無霜期延長,為農業生產提供了更好的基礎條件,作物生長期延長、氣溫升高,早霜凍的危害減輕,對調整農業品種布局、穩定農業產量和改進種植結構十分有利。4—6月是青海省東部農業區主要農作物春小麥播種、出苗、分蘗、拔節的生長期,尤其是5月,極易受到較為嚴重的晚霜凍危害。民和、樂都、尖扎、循化、貴德一帶早霜凍出現時,作物基本已收割完成,因此早霜凍對農作物的影響不大。而互助、大通、化隆等地早霜凍出現較早時也會對春小麥、青稞等作物的灌漿—乳熟期造成危害,導致作物減產。

3 結論

(1)青海省東部農業區平均初霜日出現在9月9—10月21日,平均終霜日出現在4月9—5月27日,平均無霜期為105~194 d,平均霜凍日數為140~199 d。

(2)近60年青海省東部農業區除西寧站外,其余站點具有初霜日推遲、終霜日提前、無霜期延長、霜凍日數減少的趨勢。

(3)20世紀70年代與21世紀初大部分地區初霜日推遲,終霜日提早、無霜期延長和霜凍日數減少的特征最明顯。

(4)氣候變暖影響到初、終霜凍日和無霜期的變化,應合理調整作物、品種布局,加強農業氣象監測、預測,及時掌握氣候變化的信息,加快農業種植結構的調整,縮短農業對氣候變化的適應時間。

參考文獻

[1] 佟金鶴.氣候變化條件下農業低溫災害特征分析[D].北京:中國農業科學院, 2016.

[2] 潘淑坤,張明軍,汪寶龍,等.1960—2011年新疆初終霜日及無霜期的變化特征[J].干旱區研究,2013,30(4):735-742.

[3] 程瑛,吳晶,李紅,等.1961—2017年甘肅省霜凍演變特征及其對農業的影響[J].自然災害學報,2019,28(6):37-46.

[4] 張波,于飛,吳戰平,等.貴州霜凍氣候變化特征[J].浙江農業學報,2020,32(4): 685-695.

[5] 何生錄,梅朵.環青海湖地區生長季霜凍特征及其對農牧業影響[J].青海草業,2020,29(4):34-37,50.

[6] 陳芳,汪青春,殷萬秀.青海省近45年霜凍變化特征及其對主要作物的影響[J].氣象科技,2009,37(1):35-41.

Analysis of Frost Characteristics and Its Impact in the Agricultural Region of Eastern Qinghai Province in the Last 60 Years

Zhao Hai-ling et al(Key Laboratory of Disaster Prevention and Reduction in Qinghai Province, Xining, Qinghai 810001)

Abstract According to the daily minimum temperature data in the eastern agricultural region of Qinghai Province from 1961 to 2020, the characteristics of frost change and the impact on major crops in the eastern agricultural area of Qinghai Province were analyzed. The results showed that the average initial frost day in the eastern agricultural region of Qinghai Province occurred from September 9 th to October 21st, and the average final frost day occurred from April 9th to May 27 th. The average frost-free period was 105~194 days, and the average frost day was 140~199 days. In most regions, the initial frost day is delayed, the final frost day was advanced, the frost-free period was extended, and the frost days were reduced, with the most obvious in the 1970 s and early 21st century.Climate warming affects the obvious changes of the initial and final frost days, the impact of initial frost on crops was generally small, and the impact of final frost will cause harm to crops at the seedling stage.

Key words Eastern Agricultural Region of Qinghai Province; Frost; Strength; Crops