肩關節功能訓練指導對乳腺癌術后患者的意義分析

孫智超 劉卉

據2020 年全球疾病負擔分析報告顯示, 2019 年全球乳腺癌患者174.2 萬例, 51.26%女性因乳腺癌死亡[1]。估算顯示, 2019 年, 全球女性乳腺癌發病比例約為11.98%, 排名占世界腫瘤發病率第二, 在女性相關腫瘤中排名第一[2]。在我國, 根據2020 年中國腫瘤相關登記資料分析, 其位居女性惡性腫瘤發病首位, 在我國女性中惡性腫瘤死亡率排名第三, 且在不同國家其發病率存在差異, 并在女性發病率中位居第一, 而死亡率位居第二[3]。肩關節功能訓練指導能結合患者個體差異, 按照分階段康復訓練原則分階段進行康復, 對促進患者臨床康復有重要意義。本文就此進行研究, 報告如下。

1 資料與方法

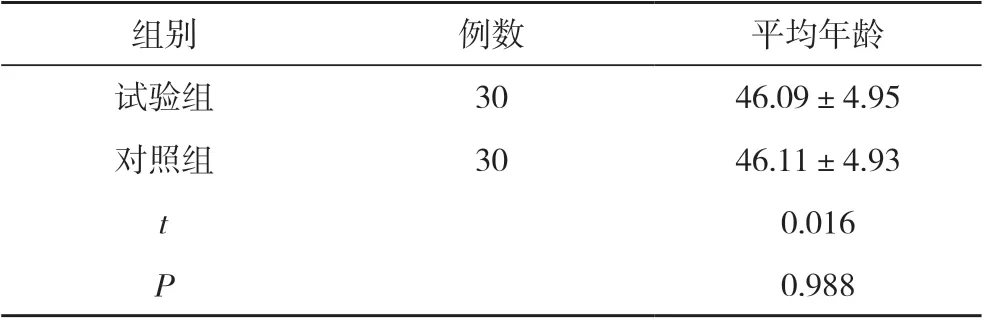

1.1 一般資料 選取2020 年1 月~2021 年1 月大連市婦女兒童醫療中心(集團)60 例乳腺癌術后患者, 隨機分為對照組與試驗組, 每組30 例。對照組患者年齡35~60 歲, 平均年齡(46.11±4.93)歲。試驗組患者年齡36~60 歲, 平均年齡(46.09±4.95)歲。兩組患者的一般資料比較, 差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。見表1。

表1 兩組患者一般資料比較( x-±s, 歲)

1.2 納入及排除標準 納入標準:患者經診斷均確診為乳腺癌單側患者, 均采用乳腺癌改良根治術+腋窩淋巴結清掃術治療;患者既往無相關手術史, 且經彩超證實;患者無深靜脈血栓形成;患者營養狀態良好,自愿接受本研究, 臨床資料完整;患者無意識障礙, 預計生存期>1 年。排除標準: 既往患有其他惡性腫瘤;存在藥物濫用病史;患有顱腦損傷;精神病史;合并其他重要器官嚴重疾病;伴有神經肌肉疾病。

1.3 方法 對照組患者采取常規干預, 術后密切觀察患者的生命體征, 下床鍛煉, 術后2 d 內, 患者僅能進行上肢簡單活動, 避免上臂訓練過度, 下床活動需吊帶托扶;術后3~4 d, 患者可進行手指被動活動;術后4~5 d,患者可進行肘部活動;術后7 d, 患者基本愈合, 可進行手指爬墻運動、肩部活動等康復訓練, 訓練直至患者能自行梳理頭發。

試驗組患者在對照組的基礎上采取肩關節功能訓練指導, 術后1 d, 患者進行手、腕等關節功能的系統訓練, 如旋轉手腕、握拳等訓練;術后2 d, 患者進行肘關節如曲肘、伸肘等功能訓練, 15 次/組, 3 組/d,以患者未感覺疲勞為宜;術后3~5 d, 患者進行上肢摸同側耳廓訓練, 患者肩關節若傷口愈合良好, 可增強肩關節康復, 手臂放于肩上, 健側手助患側手臂推向上方, 同時將手臂放于對側肩上;術后6 d, 患者進行爬墻訓練, 患者指尖沿著墻壁向上伸, 以健側高度作為標準, 使手臂過頭頂, 觸摸患者耳朵, 順序為同側耳到頭頂到對側耳, 并自行梳理頭發, 同時患者肩部向后旋轉, 旋轉幅度逐漸加大, 雙手握于頸后, 進行康復訓練,并以肩關節為軸心進行畫圈訓練, 由畫小圈開始逐漸遞增。采用測量尺、窄幅軟尺測量患者術后上肢外旋、內旋、后伸、外展、前屈活動幅度并做好記錄, 患者康復訓練期間動作務必到位, 并避免過度疲勞。

1.4 觀察指標及判定標準 比較兩組患者匹茲堡睡眠質量指數、焦慮、抑郁、創傷后成長、肩關節活動度、上肢功能及上肢水腫評分。

1.4.1 匹茲堡睡眠質量指數評分 用來測定患者最近睡眠質量, 其包含7 個維度18 個條目, 每個維度按照0~3 級評分, 累計各項得分總分為21 分, 得分越高, 表明患者睡眠質量越差。

1.4.2 焦慮、抑郁評分 采用抑郁自評量表(SDS)評定患者最近4 周的抑郁情況, 包含15 個項目, 按照0~5 級評分, 總分為15 個項目的分數相加, 抑郁分界值為53 分, ≥53 分表明存在抑郁, 其中53~63 分:輕度抑郁;64~73 分:中度抑郁;>73 分:重度抑郁。采用焦慮自評量表(SAS)評定患者最近4 周的焦慮情況, 焦慮分界值為50 分, ≥50 分表明存在焦慮, 其中50~59 分:輕度焦慮;60~69 分:中度焦慮;>69 分:重度焦慮[4]。

1.4.3 創傷后成長評分 用來評定患者創傷后成長情況, 其包含21 個項目, 分為5 個維度, 該量表采用0~5 級評分, 根據患者情況, 從“完全不存在改變”到“存在非常多改變”依次計為0~5 分, 總分105 分, 得分越高,患者創傷后成長越好[5]。

1.4.4 肩關節活動度評分 測定患者肩關節前屈、后伸、外展的活動度, 患者處于合適位置后露出待測量關節, 確定臨床骨性標志, 之后被動活動患者的關節,以了解患者關節可能活動的最大范圍, 使關節處于起始位, 得分越高, 表明患者的肩關節活動度越好。

1.4.5 上肢功能評分 為患者解釋量表填寫方法,包括患者日常生活功能及功能自我評定量表等, 根據患者情況每項分為5級, 無困難為0 分, 不能完成為5 分, 評分范圍為0~100 分, 得分越高, 表明患者上肢功能障礙越嚴重。

1.4.6 上肢水腫評分 0 分:患者潛伏狀態, 淋巴運輸已受損, 但水腫不明顯;1 分:患者壓力下水腫凹陷;2 分:患者壓力下無水腫凹陷, 抬高水腫;3 分:患者淋巴水腫不可逆, 并已發展為反復炎性損傷。

1.5 統計學方法 采用SPSS23.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示, 采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者匹茲堡睡眠質量指數、焦慮、抑郁及創傷后成長評分比較 試驗組患者匹茲堡睡眠質量指數評分(8.20±2.57)分、抑郁評分(34.20±3.12)分、焦慮評分(33.42±4.16)分低于對照組的(12.60±1.52)、(55.90±5.31)、(49.26±5.04) 分, 創傷后成長評分(67.38±7.21)分高于對照組的(58.99±6.73)分, 差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者匹茲堡睡眠質量指數、焦慮、抑郁及創傷后成長評分比較( x-±s, 分)

2.2 兩組患者肩關節活動度、上肢功能及上肢水腫評分比較 試驗組患者肩關節活動度評分(15.50±1.21)分高于對照組的(7.80±1.00)分, 上肢功能評分(32.40±1.30)分及上肢水腫評分(0.50±0.12)分低于對照組的(55.90±2.31)、(1.91±0.54)分, 差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者肩關節活動度、上肢功能及上肢水腫評分比較( x-±s, 分)

3 討論

據相關研究報道, 乳腺癌在我國以3.54%的速度遞增, 對其開展臨床根治術是目前治療的主要方法, 可明顯提高5 年生存率[6]。但乳腺癌根治術需要對患者腋窩淋巴結進行清掃, 術后患者要求一定時間禁止患側肢體活動, 隨著治療過程推移, 有可能造成患者淋巴回流受阻, 導致肢體出現水腫[7]。據相關報道, 患者進行根治術后淋巴水腫的發生率高達35.42%~93.23%。臨床如何在不影響療效的同時減少患者淋巴水腫的發生, 已成為臨床乳腺癌根治術治療中關于康復的重要問題[8]。有研究顯示, 對根治術術后患者患側肢體進行康復訓練能促進患者康復, 但臨床傳統康復訓練效果緩慢, 一些患者急于求成會干擾臨床康復效果[9]。肩關節功能訓練指導以結合根治術后患者患側肢體康復臨床特點, 分為若干個階段, 循序漸進的進行, 其不僅容易達成訓練目標, 而且在每一步的訓練中可以看到訓練成果。既往有研究報道, 肩關節功能訓練指導能夠有效改善患者術后的肩關節活動度, 提升患者術后生命質量[10]。肩關節功能訓練指導的制定以患者的康復生理特點為基礎, 從上肢運動逐漸過渡到腕部運動, 訓練從簡單到復雜, 以明確的康復目標使患者更容易接受[11]。肩關節功能訓練指導相較于臨床傳統訓練,使患者能更直觀地掌握康復方法, 通過進行規律性的訓練減少患者局部組織水腫, 有利于恢復肢體功能, 但訓練時應注意患者進行分階段運動[12]。術后進行肩功能訓練, 應進行規范化康復指導, 盡快消除患者由于手術創傷引起的病理產物, 有效促進患者炎性組織吸收,這種科學的康復方法也能有效減少患者術后并發癥的發生。

綜上所述, 肩關節功能訓練指導對乳腺癌術后患者的效果顯著, 可改善患者的臨床癥狀, 值得推廣。