財政支出結構變遷與優化:國際經驗及中國定位

■/ 胡紹雨 李雪霞

一、引言

長期以來,調整和優化財政支出結構是我國財政工作的重要目標和前進方向。當前,我國處于加快完善社會主義市場經濟體制的新階段,較之以前的社會經濟體制發生了巨大變化,相應的財政運行模式也應該隨之改變,以更好地優化財政支出結構,促進經濟發展。但是我國的相關財政政策和財政支出結構不能有效滿足社會主義市場經濟體制在新時期的發展需要,仍然存在著較多不合理的地方,只有通過進一步優化財政支出結構,才有利于促進我國社會的全面健康可持續發展,解決我國行政管理費用過高、社會保障水平低、財政支出效率低等問題。多年來我國經濟能夠取得巨大的進步與發展,離不開財政支出發揮的杠桿推動作用,因此優化財政支出結構對于我國經濟的全面高質量發展具有至關重要的作用。

國外學者認為財政支出結構狀況既與一國經濟體制和相應的政府職能有關,又受經濟發展水平的制約。Keynes(1936)認為,在經濟蕭條時期,政府財政支出結構中加大公共性服務支出,有利于恢復經濟,增加就業。Buchanan &Musgrave(1999)認為,財政支出的選擇受國家職能變化的影響,提高社會福利性水平有利于財政支出結構的優化,通過優化財政支出結構又能有效引導資源的合理利用。Goldsmith(2008)把政府支出分為生產性支出與非生產性消費支出兩大類,通過研究發現增加生產性支出能夠促進經濟增長率的提升,增加非生產性消費支出則會擠出私人投資進而對經濟增長率產生負面影響。

我國學者認為,優化財政支出結構是減少貧富差距的有力舉措,能使財政支出在促進經濟發展的同時統籌社會效益,維護社會和諧。馮素水(2008)提出,我國目前的財政支出結構在行政管理方面的支出過大,應該對行政管理支出進行適當地削減;而社會公共事業方面的支出卻遠遠不足,應該加大對社會公共事業的支出。孫淑英(2011)研究發現,制定相關的財政政策應該符合目前中國實際,要科學合理地界定財政支出范圍,對于財政支出的各個方面不能采取“一刀切”的做法,而是要有的放矢,有所側重。華炎、張敏新(2019)利用因子分析法研究分析了全國各省份的財政支出結構,結果表明財政支出結構受地域和經濟社會發展水平的影響,進而提出應按照當地的實際情況對財政支出結構進行配置的建議。

綜上,國內外關于財政支出及財政支出結構的理論和實證研究在不斷豐富,但對于從縱向和橫向比較的視角研究中國財政支出結構的文獻相對不足,而對于財政支出“增質提效”的研究則更為少見。

二、我國財政支出結構的變遷及問題分析

財政支出是政府發揮主導作用的一個重要方式和有效手段,財政支出結構能夠反映出地方政府履職的政策導向、支出傾向及職能分層等情況。改革開放以來,我國財政支出結構存在的問題部分得到解決,但是其中仍然存在著許多不合理的地方,之前落后的不科學的分配思想仍然在人們心中根深蒂固,不利于各項產業的均衡發展。隨著上世紀八九十年代中國的市場經濟體制改革,政府逐步減少對經濟的干預,市場對資源分配日益起到基礎性作用,投資主體越來越多樣,使我國落后的民生產業得到了較大發展。同時我國的財政支出結構也發生了很大變化,社會服務支出占比正式超過經濟建設支出占比,說明我國財政支出結構已發生轉型,經濟發展側重點由大力開展經濟建設轉向發展服務經濟。但是,我國對各行業的財政支出結構仍然失衡,不利于經濟的可持續發展。

本文通過1978-2018 年我國財政支出結構的縱向比較,能夠更加全面直觀地了解我國財政支出結構的變化發展趨勢。此外,我國在2007 年對財政收支科目進行了改革,統計口徑發生變化。1978-2006 年,財政支出結構是按照功能性質劃分的;2007 年之后,財政支出結構相關數據的統計口徑,采用的則是國際分類方法。本文根據國家統計局和《中國統計年鑒》的數據,將我國1978-2018年的財政總支出數據和各項目的財政支出數據進行了整理,結果見表1-4。

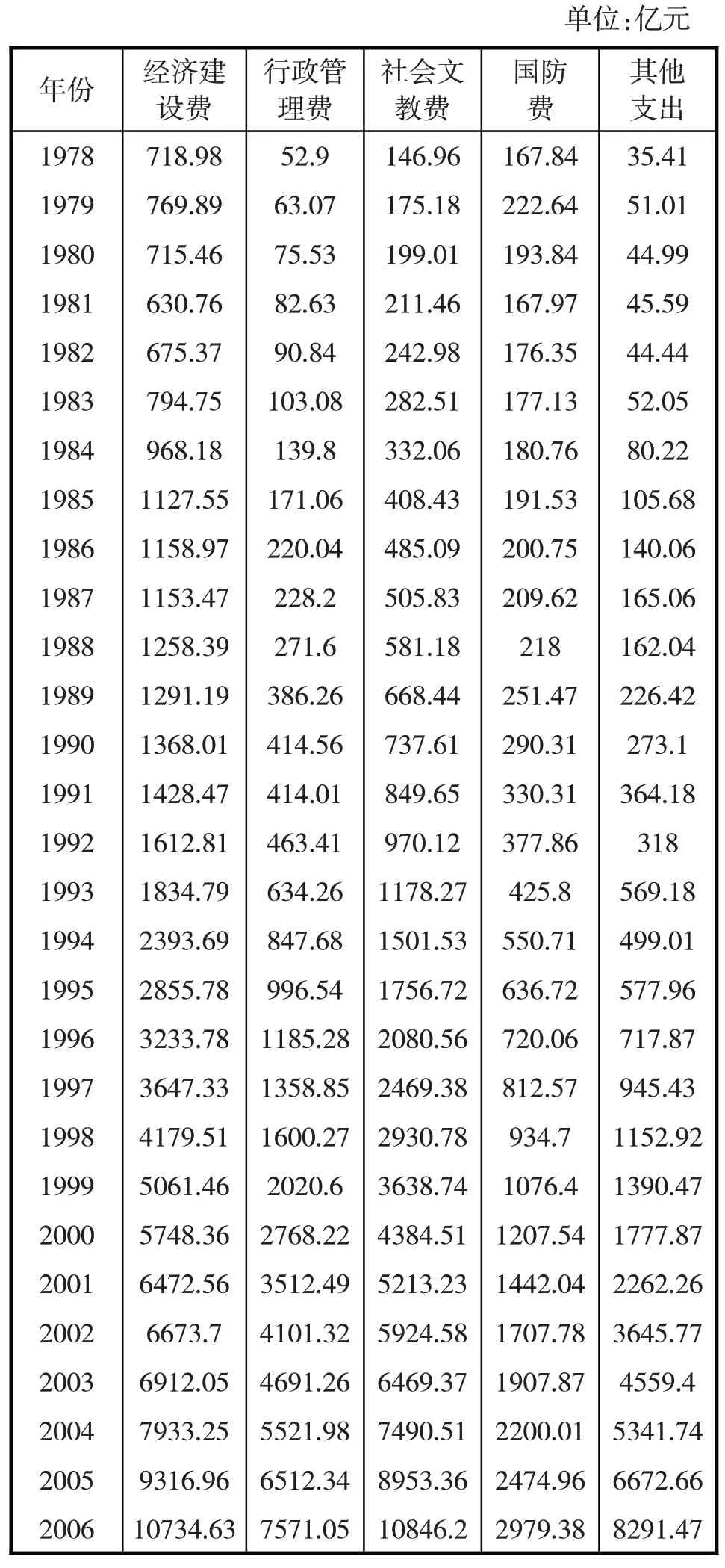

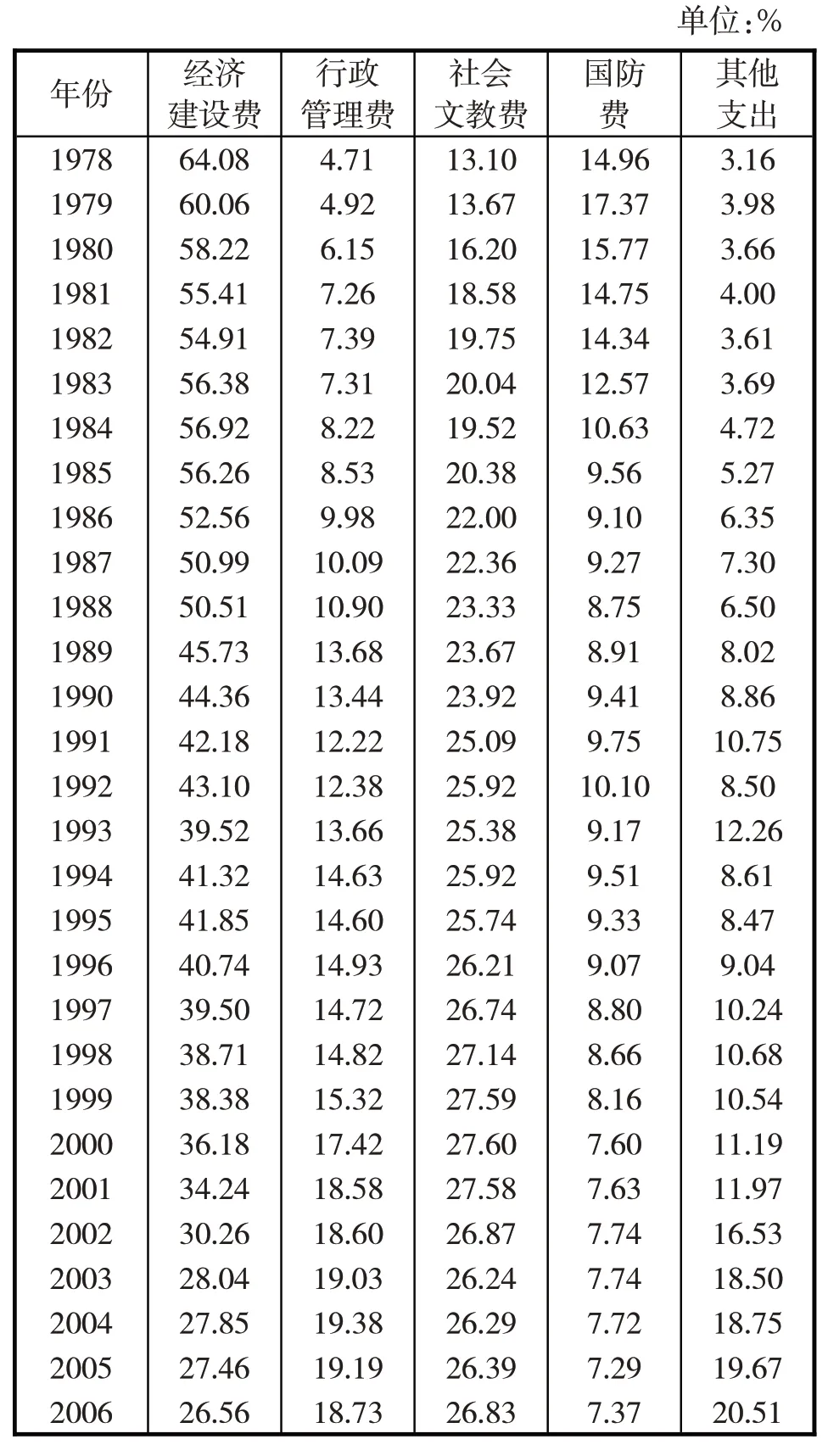

表1 1978-2006年各項財政支出結構表

(一)財政支出結構變遷

1.1978-2006 年財政支出結構。從表1、圖1可知,1978-2006 年我國的財政總支出和各項目的財政支出均呈增長趨勢。經濟建設費、行政管理費、社會文教費、國防費、其他支出,分別從1978 年的718.98 億元、52.9 億元、146.96 億元、167.84 億元、35.41 億 元,增 長 到2006 年 的10734.63 億 元、7571.05 億元、10846.2 億元、2979.38 億元、8291.47億元,增幅分別為13.93 倍、142.12 倍、72.80 倍、16.75 倍、233.16 倍。其中,增幅最大的是其他支出,其次是行政管理費支出,而增幅最小的則是經濟建設費支出。

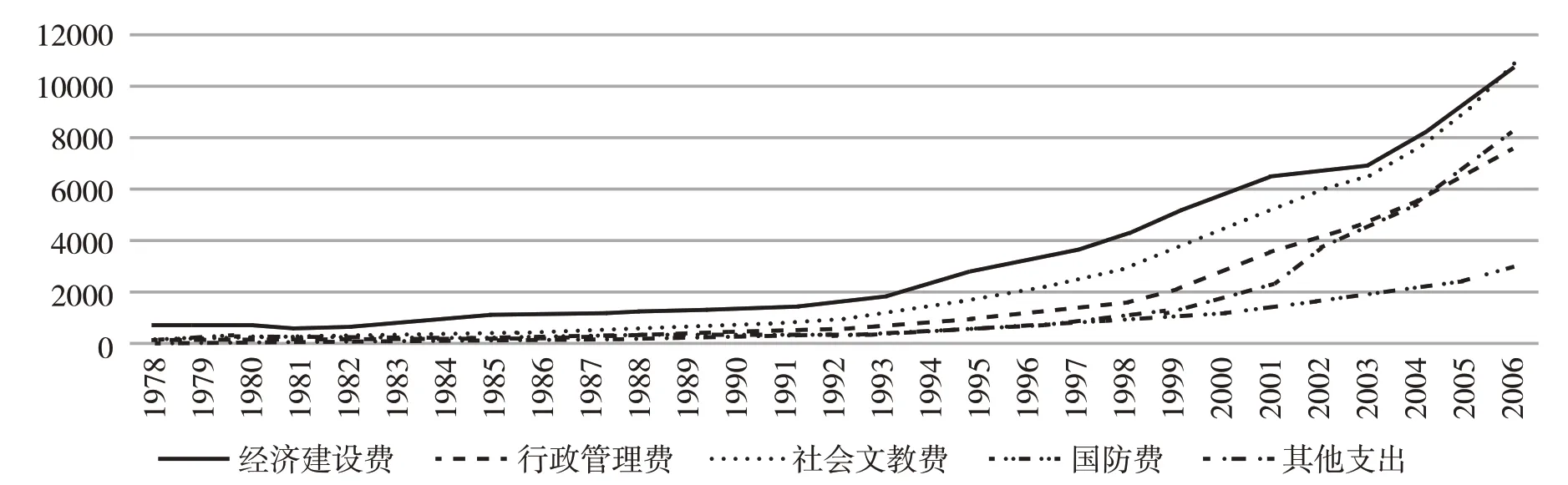

圖1 1978—2006年我國財政支出變化趨勢

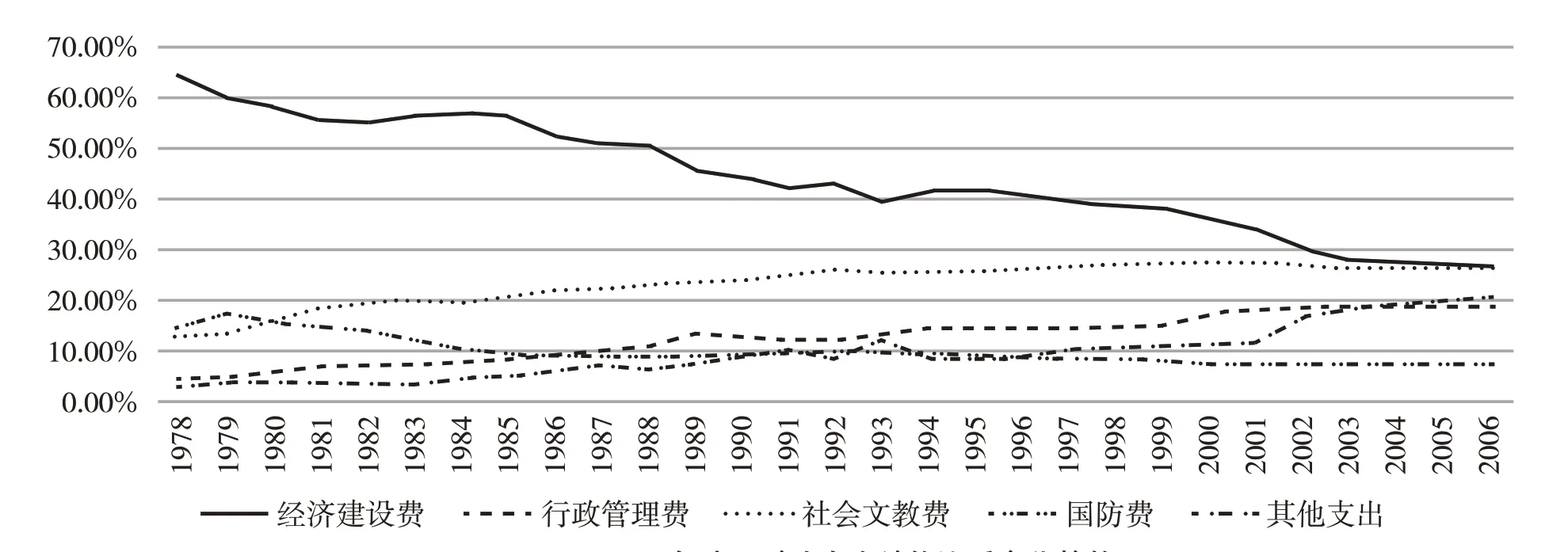

從表2、圖2 可知,1978-2006 年我國經濟建設費支出占財政總支出比重、國防費支出占財政總支出比重整體呈下降趨勢,分別由1978年的64.08%、14.96%下降到2006 年的26.56%、7.37%;行政管理費支出占財政總支出比重、社會文教費支出占財政總支出比重、其他支出占財政總支出比重呈上升趨勢,分別由1978 年的4.71%、13.10%、3.16%上升到2006年的18.73%、26.83%、20.51%。

圖2 1978—2006年我國財政支出結構比重變化趨勢

表2 1978-2006年各項財政支出占財政總支出比重

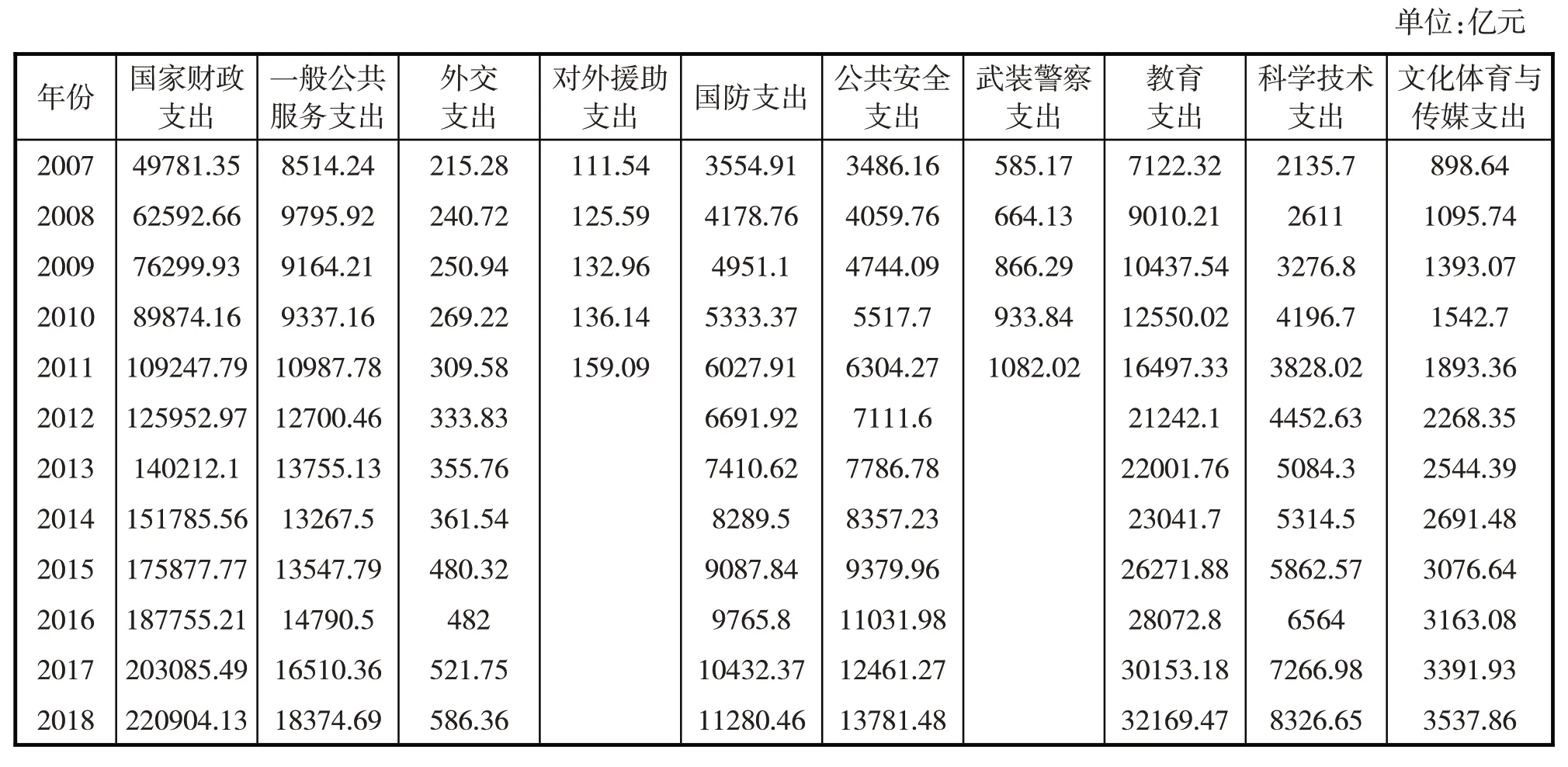

2.2007-2018 年財政支出結構。從表3 可知,2007-2018 年,我國醫療衛生支出增幅最大,為685.12%,由2007 年的1989.96 億元增加到2018 年的15623.55 億元,其次為城鄉社區事務支出,增幅是581.86%;一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、武裝警察支出、教育支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、環境保護支出、農林水事務支出、交通運輸支出增幅依次為115.81%、172.37%、217.32%、295.32%、351.67%、289.88%、293.69%、395.89%、532.40%、583.86%、519.31%、489.06%。

表3 2007—2018年我國各項財政支出結構表

從表4 可知,2007-2018 年我國一般公共服務支出、外交支出、國防支出、文化體育與傳媒支出、其他支出占財政總支出比重整體呈下降趨勢,分別由2007 年的17.10%、0.43%、7.14%、1.81%、5.93%下降到2018 年的8.32%、0.27%、5.11%、1.60%、1.05%;醫療衛生支出、環境保護支出、城鄉社區事務支出和農林水事務支出等占財政總支出比重呈上升趨勢,分別由2007 年的4.00%、2.00%、6.52%、6.84% 上升到2018 年的7.07%、2.85%、10.02%、9.55%;公共安全支出、科學技術支出、社會保障和就業支出等占財政總支出比重呈先降后升趨勢,而教育支出和交通運輸支出占財政總支出比重則呈先升后降趨勢,增減幅度不明顯。此外,對外援助支出、武裝警察支出、車輛購置稅支出和地震災后恢復重建支出占財政總支出比重,由于財政支出分類統計口徑發生變化,存在部分年份數據缺失、數據不完整的情況,但就整理出的數據而言,對外援助支出、武裝警察支出以及地震災后恢復重建支出占財政總支出比重呈下降趨勢,而車輛購置稅支出占財政總支出比重則先降后升,呈U型趨勢。

(二)財政支出結構存在的問題

改革開放以來,我國經濟穩定發展,人民的生活水平日益提高,改變了以前不科學的財政統收統支局面,但是傳統的分配思想仍然根深蒂固,中央與地方財政支出的供給范圍和供給規模不明確,不能高效地利用好財政資源,財政支出結構中仍然存在著一些問題,阻礙了城鄉差距的縮減,影響社會穩定,也不利于經濟的可持續發展。

1.行政管理支出占比過高。在我國各級政府機構中,行政人員數量日益龐大。隨著我國人口的增加,行政人員也在增加,財政對行政人員的薪資開銷大,行政費用高,這雖然符合當前我國經濟發展、社會進步、政府職能轉變的社會實際。但是,多年來,我國的行政管理費用的年均增長率均高達10%-20%,增長快速,超過了我國的經濟發展速度,因此國家必須要控制好行政成本,以減少行政管理費用支出。

2.經濟建設支出比重較大。盡管改革開放以來,經濟建設支出占財政總支出的比重呈連年下降趨勢,但是長期以來,經濟建設支出一直占據著我國財政支出的主要支出項目地位。經濟建設支出的內部分配嚴重失衡,用于基本建設的資金占比低,而大量的資金主要是集中在競爭性私人品的生產領域,這會影響我國經濟結構的轉型,政府對經濟的過渡干預,導致市場不能很好地發揮在資源配置中的決定性作用。

3.文教支出比重偏小。雖然社會文教支出總體呈現出穩定增長的趨勢,是貫徹落實好“科技強國”戰略的有力措施。但是,社會文教支出結構出現地區失衡局面,不利于平衡我國的教育資源,如城市的教資力量雄厚,教學設施完善,在農村地區,教育水平低,不利于提升我國全體公民的科學文化素養。其次,我國的財政教育支出主要集中在高等教育方面,而對基礎教育的投入相比較少。我國人口眾多,大量人口只能享受到初級教育和中等教育,只有較少部分人能夠接受高等教育。因此,為了提高全社會的文明素養,首先需要推動初級教育和中等教育的發展,這樣才利于促進高等教育的發展,讓更多人享受到優質的教育。

4.社會保障支出總量不足。社會保障能夠為人民群眾的基本生活提供保證,促進社會的穩定和諧,提高人們的幸福感。2007-2018 年我國的社會保障和就業支出由5447.16億元增長到27012.09億元,增長了4 倍左右,國家對社會保障投入力度加大,說明了我國逐步重視民生領域。但是,我國貧富差距大,城鄉地區之間發展失衡,由于城市的經濟發展水平高于農村,使得城市居民能夠及時獲得社會保險的穩定保障,而農村居民大多數僅僅只能依靠救助性保障,加劇了社會保障的失衡。此外,我國的社會保障水平低,覆蓋范圍小,遠未達到市場經濟發展對建立社會保障制度的要求。

5.財政支出效率低。不同的財政支出項目對于促進我國經濟社會發展的力量是不一樣的,在財政支出結構中,要加大對重點領域的項目支出,同時對非重點和國家控制的項目支出要有所削減,這樣才能發揮好財政支出的價值,提高財政支出的效率。目前我國在社會保障、醫療衛生、教育、科技等方面的投入明顯不足,地區之間財政支出不平衡。我國的財政支出結構要適應當前的經濟發展水平以及社會發展的需要,使各項財政事業協調發展。

三、國外典型國家優化財政支出結構的經驗與啟示

(一)國外典型國家優化財政支出結構的經驗

各個國家的經濟發展水平、社會制度是不相同的,財政支出項目劃分的標準也不一樣,財政支出結構存在許多差異。但是,各個國家在追求優化財政支出結構的方法上存在相同之處。因此,我們可以了解并參考外國經驗,更好地優化我國的財政支出結構。

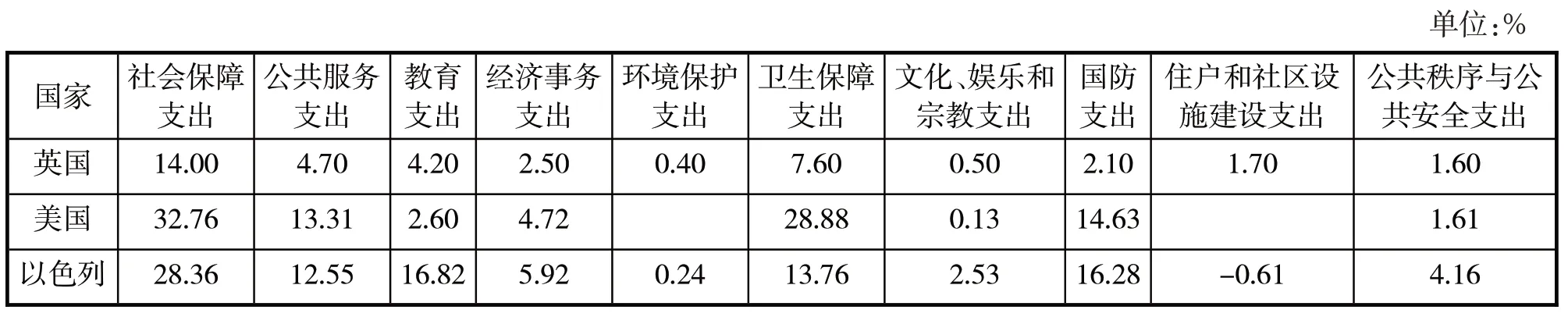

從表5 可以看出,英國作為最早的“福利國家”,國家財政支出結構中的社會保障支出比重較大,形成了制度化的社會保障支出分擔機制,相較于美國和以色列,英國也是一個十分注重教育和環保事業發展的國家。教育、環保投入大,能夠為經濟發展提供源源不斷的人力資源,減少企業生產制造活動對環境的污染與破壞,有利于實現經濟的可持續發展。

表5 部分國家中央政府各項支出比重(2018年)

美國十分明確地界定了財政部門職能的界限,以“市場失靈”為標準,只有市場不能夠解決的事項,才會讓財政介入。在美國的財政支出結構中,社會保障支出占據了較大的比重,但與其他發達國家相比,美國的社會保障制度相對較為保守,更強調個人責任和自助;行政開支占總支出的比重較低,行政人員能夠使用的經費也比較有限,美國的政府采購制度能夠有效提高財政支出的效益,降低政府采購的成本。

以色列是一個自然資源匱乏的國家,財政支出結構中大量的支出用于資源的開發和利用,通過加大對農業的投入,讓以色列能夠發展具有特色的農業經濟,重視農業生產的精耕細作和對農業的管理;財政支出結構中對社會保障、文化教育的支出比重較大,提高了該國的社會穩定和教育水平。

(二)國外典型國家優化財政支出結構的啟示

雖然我國和英國、美國、以色列這些發達國家的國情不一樣,但是通過了解這些國家的財政支出結構,對于優化我國財政支出結構仍然具有十分重要的意義。

1.增加教育支出,重視人力資源的開發利用。優秀的人才是國家發展的重要力量,我國要加大教育的支出比重,促進教育的發展,為國家培養出更多人才,提高全民科學文化素質,減小教育差距。要發揮好智力資源優勢,保障義務教育,注重高等教育的發展,這樣才有利于促進經濟社會的可持續發展。

2.增加社會保障支出,保障社會公平。加大社會保障支出,促進我國社會保障的公平,我國要繼續提高社會保障等公共服務產品的支出比重,為人民大眾提供更優質的公共服務產品。同時,要加大對貧困地區的社會保障支出,解決好由于地域差異帶來的社會保障不平衡的問題。

四、優化我國財政支出結構的政策建議

隨著“十三五”順利收官,全面建成小康社會取得決定性成就,我國也開啟了全面建設社會主義現代化國家的新征程。為實現國民經濟和社會發展“十四五”規劃和2035 年遠景目標,需要建立健全有利于高質量發展的現代財稅體制,必須構建合理的財政支出結構,適應當前階段我國經濟體制的轉軌需要。在政府財政支出中,要側重教育、醫療、就業、社會保障等方面,重視科技的發展,貫徹落實好科技強國與人才強國戰略。我國政府是人民的政府,國家財政也要服務人民,發揮好財政改善民生的基本作用。

(一)加大教育支出

教育能夠促進個人自身的發展,為國家培養好人才,提高國家軟實力。要重視教育的發展,平衡好城鄉之間教育資源,優化初級教育、中等教育和高等教育的結構。制定和貫徹落實好教育改革政策,轉變財政在教育領域的范圍,加大對基礎教育的投入,提高基礎教育的質量,改變當前高等教育投入過多,忽視基礎教育的發展現狀;提高教師的薪資,吸引更多人才加入到教育的行列中去;重視職業教育、成人教育的發展,為國家建設提供好技術型人才,同時,對于家庭經濟困難的學生,要落實好資助工作;提高中西部教育水平,促進全國教育的發展,減小城鄉之間教育發展不平衡,促進全國教育全面發展。

(二)加大醫療衛生支出

醫療衛生事業關系到人民群眾的健康,對醫療衛生的要求也越來越高。政府要加大對醫療衛生的投入,完善醫療硬件,加大對藥品產業的監督,保證藥品價格的合理,維護好人民利益,提升醫療衛生的服務水平。完善醫療衛生投入機制,政府應該支持籌集資金,加大對大病費用給予補助。另外,要完善地方基礎醫療衛生服務機構的設置,加大對基礎衛生的財政投入,減少地區間醫療衛生水平的差距。

(三)增加社會保障支出

國家社會保障的完善致力于社會的穩定和諧。從改革開放后,我國對社會保障越來越重視,不斷加大財政支出,但是我國社會保障水平與西方發達國家相比還有很大差距,要繼續加大對社會保障的財政支出。不斷完善新農合制度和城鄉居民最低生活保障制度,保障低收入家庭的生活。不斷完善我國城鎮居民的失業、醫療工傷、養老制度,讓人們生活有保障,從社會保障中感受到我國經濟發展和社會進步所帶來的福利。

(四)重視科學技術的發展

科學技術是第一生產力,科學技術已經深刻地影響到我們的生活。“科教興國”是我國實施的長遠戰略,推動現代生產力的發展,每一次科技的重大進步都會引起深刻的經濟與社會變革。目前我國對科研投入不足,可以成立“專項科研經費”,為科技發展提供財力支持,優化科學研究支出結構,加大對基礎科研的支持,打造科技強國。

(五)調整行政管理支出

中國的行政管理支出一直占據著較大的數額,近年來,雖然國家一直采取舉措去控制行政管理成本,但是行政成本控制不夠,這其中可能存在行政效率低,缺乏對行政支出的監督,公職人員濫用職權造成財政的鋪張浪費等。因此降低行政管理成本勢在必行,必須嚴格執行財政管理制度,按照相關規定辦理業務,提高政府的公信力;公職人員提倡節儉作風,不鋪張浪費,不以權謀私,減少“三公經費”支出。

(六)建立與完善財政監督機制

對財政支出進行監督,有利于對財政支出進行有效監控,促進國民經濟和社會健康和諧發展。因此,要完善和落實財政監督機制,讓財政監督貫穿于財政支出的全過程和全領域。從法律的角度確定財政監督的地位和職責,讓財政支出的每個環節有法可依。