角色沖突視角下高校輔導員心理健康問題歸因探析

陳舒恬

(仲愷農業工程學院,廣東廣州 510000)

一、背景

作為高校一線學生工作者的輔導員,由于具備教師和管理人員雙重身份,既是高校思政教育的骨干力量,又是高校學生日常管理工作的主要執行者。輔導員自身的心理健康水平將直接影響高校的育人效果。因此,我們關注輔導員的心理健康狀態,既體現了“以人為本”的理念,也是貫徹落實“立德樹人”根本任務的要求。

研究表明,高校輔導員群體普遍存在不同程度的心理健康問題。汪月蘭[1]等人認為心理疲勞、焦慮、困惑、挫敗是輔導員群體較為常見的心理健康問題。王亞群和覃紅霞[2]通過對若干名輔導員進行長達半年的跟蹤訪談,發現高校輔導員的職業倦怠已成為普遍現象。戴麗娟等人[3]對新進輔導員進行了研究,發現新進輔導員容易出現角色適應不良問題,進而過早對職業產生心理倦怠。

近五年,國內專注研究高校輔導員心理健康的成果較少,學者們側重于研究輔導員的心理健康現狀和心理健康水平,聚焦于輔導員職業倦怠、職業壓力等問題,普遍把職業倦怠、職業壓力看作單一心理問題。但職業倦怠只是一種狀態的外在體現,而心理健康問題是其內在根源,歸因于個體特殊的生理和心理構成,這并不能解釋為什么一些既定角色領域下的某些社會群體,相對于同一領域下其他類型的社會群體,更容易產生心理健康問題。社會學的主流觀點認為,社會條件將對個體的心理疾患產生影響,即當以社會一般組織作用下的集體行為為研究對象,在考慮產生心理疾患的因素時,更應考慮社會組織的方式[4]。因此,輔導員心理健康問題并非純粹的個體生理機制問題或情緒問題、態度問題,而是有著深刻的社會根源。本文將從社會學的角色沖突理論出發,對高校輔導員的心理健康問題成因進行檢視剖析,為后續研究提供思路。

二、核心概念界定

(一)角色

“角色”是社會學研究個人與社會互動關系的常用概念,是指處于特定社會場域的個體,在與其他社會成員的關系中,根據其他社會成員的期待和社會的規范性要求,通過自身實踐來予以展示和詮釋的特定行為模式。

(二)角色沖突

“角色沖突”指個體在不同的社會場域中需要同時扮演若干角色時,這些期待與個體認知和行為難以達成一致時,就會出現角色沖突。角色沖突包括角色期待沖突和角色認知沖突。“色期待沖突”指不同社會群體對同一個體(或群體)的角色期待之間存在不一致。“角色認知沖突”指特定個體(或群體)對自身角色的理解和認識與社會對其的角色期待之間存在沖突或不一致[5]。

三、高校輔導員的角色沖突

(一)角色期待沖突

1.國家對高校輔導員的角色期待

國家對高校輔導員的角色期待可用教育部印發的《普通高校學校輔導員隊伍建設規定》精準概括。該文件指出:“輔導員是開展大學生思想政治教育的骨干力量,是高等學校學生日常思想政治教育和管理工作的組織者、實施者、指導者”。專職輔導員具有教師和管理人員雙重身份,需承擔教學科研任務和學校行政管理任務,其具體職責包括:思想理論教育和價值引領、黨團建設和班級建設、學風建設、學生日常事務管理、心理健康教育與咨詢工作、網絡思想政治教育、校園危機事件應對、職業規劃與就業創業指導、理論和實踐研究。由此可知,國家對輔導員的角色期待為:輔導員既是大學生的教育者、管理者、服務者,也是學生工作的研究者。

2.高校對輔導員的角色期待

一般而言,高校要求輔導員指導學生黨支部與團支部建設、組織社團建設與管理、班級建設、學風建設、就業與創新創業、文體科技競賽、校園文化活動、文明宿舍創建、大學生征兵工作、學生心理健康教育與學生“獎助貸勤”等系列工作,預防、干預與應對校園危機。由此可見,高校對輔導員的角色期待為:輔導員是學生思想觀念的引導者、學生生活和學習上的校園安全與秩序維護者、學生日常事務的管理者、學生職業發展規劃的指導者、學生就業與創業的服務者、學生心理健康的輔導者。

3.社會對輔導員的角色期待

社會大眾普遍認為輔導員這個角色融合了我們的傳統文化中對教師群體“教書育人”的角色期待。同時,因輔導員具有干部的身份,承擔著家校溝通的職責,其還代表著學校管理者的主體形象。大學生則認為輔導員是學習與生活中一切校園問題的解決者,是與學校溝通的主要渠道,是生活老師、教務老師、心理咨詢師、職業規劃師等集多種校園角色于一身的人。在學生家長眼中,輔導員是孩子在校學習與生活的照顧者與監督者,是學生管理者與安全保障者,甚至是孩子在學校的“監護人”,對孩子全面負責。

4.沖突分析

在國家、社會、高校三個層面對輔導員的角色期待中,部分角色期待因其內在理念與邏輯不同,存在相互矛盾、對立和抵觸的情況。第一,學生的“監護人”與知心朋友、心理咨詢師角色存在矛盾。傳統的監護人對被監護人存在權威與服從、訓導與被訓導的非平等關系,而知心朋友和心理咨詢師要求雙方的地位是平等的。第二,學生的管理者角色與教育者、服務者角色存在矛盾。管理者要求被管理者服從管理者的思想與意志,而教育者與服務者的工作方式則偏柔性,教育者除了以理服人外,還需要以情動人,服務者則需將滿足被服務者的需求作為一切工作的宗旨,往往不會做超出契約外的事。第三,學生工作研究者角色與思政教育者角色存在矛盾。研究者要求奉行“價值中立”原則,脫離價值判斷,而思政教育者則強調價值判斷,必須具有明確的政治立場與高度的社會責任感。高校行政管理者的角色要求輔導員絕對服從上級要求,學生服務者的角色則要求輔導員聚焦于學生需求,而這兩者的過程和結果大相徑庭。因此,各類主體對輔導員的角色期待復雜多樣,存在角色邏輯與理念的相互沖突,這容易使輔導員疲于應對,顧此失彼。

(二)角色認知沖突

1.高校輔導員對自身角色的認識

據調查,一方面,高校輔導員更加關注學生生活及其身心發展,即對“學生生活關懷者”“人生發展導航者”“心理健康輔導者”角色的認同感最強;另一方面,輔導員群體傾向認為領導學生集體、指導學生專業學習與承擔教學科研任務并非自身職業角色所主要承擔的職責,即對“學生集體領導者”“專業學習指導者”“教學科研承擔者”的角色認同感較弱。

2.沖突分析

角色認知沖突體現在高校輔導員對自身角色的理解和認識上,與其他社會成員對輔導員的角色期待不一致甚至產生沖突。對比國家、高校、社會對輔導員的角色期待以及相關調查結果,我們可以看出,大多數輔導員認可國家層面對輔導員提出的角色要求。因此,輔導員的角色認知與國家對輔導員的角色期待基本一致。角色認知沖突的主要原因是輔導員的自我角色認知與高校內部以及部分社會成員對輔導員的角色期待存在矛盾。

(1)與高校內部主體對輔導員的角色期待存在沖突

該沖突主要體現在高校內部主體對輔導員的角色期待超出輔導員的自我認知。由于工作理念不夠與時俱進、軟硬件設施配備水平有限等原因,許多高校職能部門之間的協調性不足,未統一調配資源,導致輔導員常常接受不同部門的同質性任務,被迫將大量精力消耗在重復性的事務中,最終無法更好地完成更符合自身角色認知的工作。職能部門安排的工作任務繁雜瑣碎,輔導員往往被迫成為這些工作的第一責任人,使得“學生生活關懷者”“人生發展導航者”“心理健康輔導者”等自身角色認知中更為重要的工作難以開展。

(2)與大學生及家長對輔導員的角色期待存在沖突

該沖突主要體現在大學生與學生家長對輔導員的期待與輔導員的自我認知存在矛盾。

第一,學生對輔導員的角色期待要求與輔導員對自身的角色認知存在錯位。“Z世代”大學生具有強烈的自主意識,他們不再把輔導員當作自己的監護人,而是希望輔導員在他們的生活學習中充當“牽線者”,在關鍵時刻牽線協調資源。相較于教師角色,大學生更希望輔導員成為他們的知心哥哥、姐姐。大學生還希望輔導員是規則的靈活變通者,不希望他們循規蹈矩辦事。而輔導員面對這些角色期待,感到心有余而力不足,比如純粹的“牽線者”,輔導員可能會由于平日與學生聯系不夠密切,無法較好地掌握學生的日常動態,在學生需要的關鍵時刻缺乏足夠的信息開展行動。同時,“知心朋友”的角色確實容易打開學生的心扉,但輔導員如果與學生過于親近,將削弱作為教師與管理者角色的權威性,難以維護學校決策和規則的嚴肅性,容易導致學生在關鍵時刻犯下大錯。如果輔導員鐵面無私,則容易導致學生疏遠與回避。因此,大學生的種種期望與輔導員自身的認知存在沖突,容易使輔導員懷疑自身認知的合理性。

第二,學生家長對輔導員的角色期待與輔導員自我角色認知不匹配。家長希望輔導員能夠代替他們做子女在大學的監護人,成為子女的“在校家長”,保障子女健康成長成才。但面對身心已具成年人雛形的大學生,若輔導員變身為“保姆式”家長,不利于大學生培養健康獨立的人格。在輔導員的認知中,立德樹人,培養學生的獨立思維和能力,才是他們的職責所在。顯然,家長的期待與輔導員的自我認知存在沖突,當學生出現行為偏差或心理問題時,家長傾向于認為這是學校的教育管理存在問題所致,這常常使輔導員感到有心無力。

四、輔導員的角色沖突與心理健康的關系

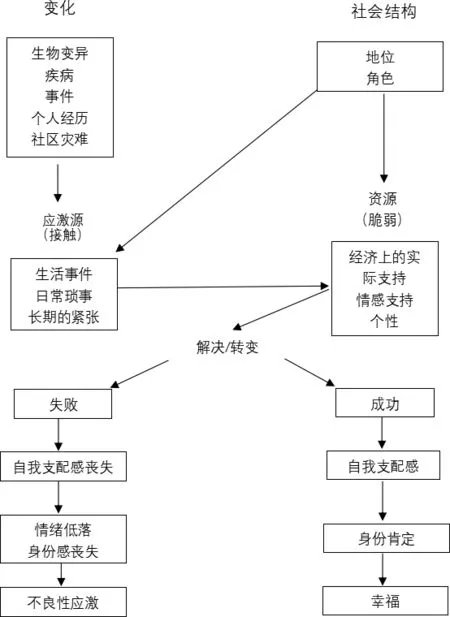

圖1 身份與角色如何影響身心健康和不良性應激[6]

由以上模型可知,社會地位和社會角色這兩項社會結構要素與個體的應激源構成有關。地位和角色的變化可能導致生活事件重大變動的出現和日常瑣事的增多,使個體形成長期緊張的狀態。緩解該緊張狀態的關鍵是提供社會網絡給予的經濟、情感等支持以及提高個體自身調節的能力。如個體將重新獲得自我支配感,獲得身份肯定,增強幸福感。否則,個體的自我支配感將逐漸喪失,產生情緒低落,喪失身份認同感,最終形成不良性應激,影響身心健康。

輔導員長期承受多層次、多方位的角色沖突,職業壓力大、工作內容雜亂、自身定位模糊等問題容易帶來職業倦怠。當繁雜的日常瑣事與重大生活事件變動相沖突時,應激源的進一步增加更加重了輔導員的身心負擔。如果社會給予的經濟支持、情感支持以及輔導員自身調節能力皆不夠充分,那么,輔導員的心理健康狀況就不容樂觀。

五、討論與反思

高校輔導員心理健康問題不僅是心理學和教育學的問題,而且是涉及社會角色與身份的社會學問題。那么,是什么原因導致了這些角色沖突的存在?是否存在社會結構性因素、高等教育的制度缺陷、高校的局域性因素?是否有可能通過高校輔導員群體的角色重構,提供足夠的社會經濟支持、情感支持,提高輔導員自身調節能力,緩解或消除其角色沖突,促進其心理健康發展?所有角色追問的最終目標,是要尋求角色沖突問題的解決之道。如果高校輔導員群體的角色沖突是導致其心理健康問題產生的原因,那么,完善高校管理,切實解決輔導員的角色沖突問題,是我們在高等教育發展中應繼續深入研究的重要課題。