潤滑油基礎油規格的修訂建議

摘 要:基礎油是構成潤滑油的主體,其質量優劣對潤滑油的性能起至關重要的作用。隨著設備技術進步以及世界范圍內對環保要求的日益苛刻,迫切需要制定出更高質量水平的基礎油規格標準,以提高基礎油市場競爭力。本文建議標準制定借鑒國際通用API分類,同時考慮我國基礎油生產實際、性能要求及生產企業和用戶的實際需求。新標準對基礎油的分類和主要性能指標都作出了具體要求,有利于基礎油質量和市場競爭力的提升。

關鍵詞:潤滑油基礎油,規格,建議

DOI編碼:10.3969/j.issn.1002-5944.2023.04.008

Suggestions on the Revision of Lube Base Oil Specifi cation

KANG Yin

(SINOPEC Research Institute of Petroleum Processing Co., Ltd.)

Abstract: Base oil is the main body of lubricating oil, and its quality plays a crucial role in the performance of lubricating oil. With the progress of equipment technology and the increasingly stringent requirements for environmental protection in the world, it is urgent to develop a higher quality standard of base oil to improve its market competitiveness. This paper puts forward the suggestion on referring to the classification of international general API, and considers the actual production and performance requirements of base oil production in China and the actual needs of base oil producers and users. The new standard has specifi c requirements for the classifi cation and main performance indexes of base oil, which is conducive to the improvement of quality and market competitiveness of base oil.

Keywords: lube base oil, specifi cation, suggestions

1 研究背景

在潤滑油的基本組成中,基礎油占85%~99.5%。基礎油不僅僅是添加劑的載體,更重要的它是潤滑油的構成主體。基礎油的質量優劣對潤滑油的性能起著至關重要的作用,特別是成品油的黏溫性能、低溫流動性、揮發性、熱氧化安定性以及對添加劑的溶解性等方面與基礎油的性能和質量密切相關。設備技術的進步與發展以及世界范圍內對環保要求的日益苛刻,對潤滑油產品質量的要求越來越嚴格。內燃機油向更長的換油期、更低的揮發性、更好的節油性能和低排放方向發展。工業油也在向更長的使用壽命、更好的傳動效率和更加清潔環保方向發展。從市場需求來看,目前采用加氫裂化和異構脫蠟生產的API Ⅱ、Ⅲ類基礎油需求量逐漸增長,而溶劑精制生產的API Ⅰ類基礎油需求量不斷減少。因此,提高基礎油質量,優化基礎油產品分類,以適應市場需求及油品使用要求,提高市場競爭力,制定出更高質量水平的潤滑油基礎油規格標準是非常有必要的。

2 潤滑油基礎油分類

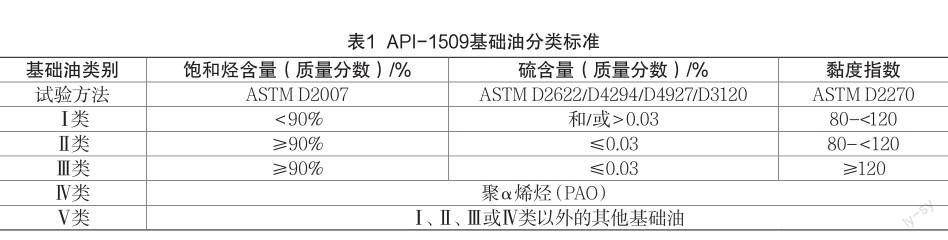

國外各大石油公司過去曾經根據原油的性質和加工工藝把基礎油分為石蠟基基礎油、中間基基礎油、環烷基基礎油等。20世紀80年代以來,以發動機油的發展為先導,潤滑油趨向低黏度、多極化、通用化,對基礎油的黏度指數提出了更高的要求[1]。API于1993年將基礎油分為5類(API-1509)(見表1),并將其并入EOLCS(API發動機油發照認證系統)中[2]。

API基礎油分類主要對硫含量、飽和烴含量及黏度指數作了明確規定。Ⅰ類基礎油有較高的硫含量和較低的飽和烴含量。Ⅱ類基礎油的硫含量和芳烴含量較低,非理想組分更少(芳烴含量小于10%,硫含量不大于0.03%)。Ⅲ類基礎油要求有很高的黏度指數,一般要通過加氫裂化或異構脫蠟來生產。

3 我國潤滑油基礎油產業發展現狀

3.1 我國潤滑油基礎油生產及質量狀況

我國是潤滑油生產、進口和消費大國。傳統生產工藝只能滿足中低檔潤滑油的市場需求。潤滑油基礎油加氫異構脫蠟是20世紀90年代出現的煉油技術,用于生產高檔潤滑油。

由中石化石油化工科學研究院有限公司(簡稱石科院)等完成的加氫裂化尾油異構脫蠟技術,可用于多種壓力等級的異構脫蠟工藝。在此基礎上,開發了加氫裂化尾油異構脫蠟-加氫補充精制一段串聯生產API Ⅱ、Ⅲ類潤滑油基礎油技術[2]。

中國石化煉廠A,以中間基原油減壓蠟油為原料,采用石科院開發的糠醛精制-加氫處理-酮苯脫蠟組合工藝生產Ⅱ類基礎油,產品質量符合中國石化協議指標Ⅱ類基礎油要求。

中國石化煉廠B,以中間基原油為原料采用老三套工藝生產MVI 150和MVI 500基礎油。MVI 500基礎油主要用于對黏度指數要求比較低的全損耗工業用油或作為潤滑脂基礎油。另外,以魯寧管輸油減四線餾分油為原料,經過糠醛精制-加氫改質-酮苯脫蠟生產Ⅱ類10號基礎油,產品質量符合中國石化協議指標要求。

中國石化煉廠C以減壓蠟油為原料,采用Chevron技術以加氫裂化-異構脫蠟-加氫后精制流程生產API Ⅱ類、Ⅲ類基礎油。為了滿足異構降凝催化劑對原料的質量要求,加氫裂化需要較高的苛刻度,因而產品的黏度下降較大。從產品的收率看,采用此工藝技術,產品中低黏度的輕餾分較多。

中國石化煉廠D,以減二線、減三線蠟油為原料經過加氫裂化得到加氫裂化尾油,經過分餾,將大于370℃的餾分經異構脫蠟-加氫精制生產Ⅱ類和Ⅲ類基礎油。加氫裂化尾油含有高凝點組分、一些部分加氫飽和的芳烴,因此其凝點高,光安定性差。采用異構脫蠟(RIW)技術,可以提高潤滑油基礎油收率,進一步飽和芳烴,改善基礎油安定性,得到更低傾點的基礎油。

4 國內潤滑油基礎油標準

4.1 通用基礎油標準

Q/SY 44-2009《通用潤滑油基礎油》按目前國際通用分類(API分類)分三大類七個品種。Ⅰ類基礎油新增了飽和烴含量、表觀黏度指標要求,對黏度指數、色度、傾點、氧化安定性、蒸發損失、抗乳化度指標分別進行了優化和提高;Ⅱ類、Ⅲ類加氫基礎油新增了飽和烴含量、表觀黏度、濁點指標要求,取消苯胺點、氮含量、紫外吸光度的性能要求,對黏度指數、色度、酸值、傾點、硫含量、氧化安定性、蒸發損失率等指標進行了優化和提高。

Ⅰ、Ⅱ類基礎油技術指標與美孚同類油品規格相當,Ⅲ類基礎油技術指標與美孚及韓國SK公司等同類油品規格相當。

4.2 潤滑油基礎油協議指標

潤滑油基礎油標準制定于1983年,為適應調制高檔潤滑油的需要,1995年對原標準進行了修訂,標準號為Q/SHR 001-1995。該標準以黏度指數和油品的適用范圍對基礎油進行分類,在硫含量和飽和烴含量方面沒有規定。

中國石化《潤滑油基礎油(2013版)》,參考美國API分類,在Q/SHR 001-1995的基礎上制定。該標準修訂了原標準中黏度指數、外觀、蒸發損失率、酸值、空氣釋放值等指標,尤其在黏度指數和蒸發損失率指標上有顯著提高。但目前該協議指標在產品分類、性能指標等方面還存在一些問題。

5 潤滑油基礎油標準制定建議

潤滑油基礎油標準的制定,應考慮我國潤滑油基礎油生產企業實際生產情況,借鑒API的分類,使基礎油通用化、國際化,從而增強潤滑油基礎油的市場競爭能力,同時滿足潤滑油基礎油生產企業和用戶的實際需求。

5.1 表觀黏度

反映油品低溫性能的指標主要有表觀黏度和傾點。傾點是考察潤滑油在低溫條件下的流動性能的重要指標。表觀黏度是潤滑油在低溫、高剪切速率條件下測得的內摩擦力大小的量度。它反映了潤滑油在發動機活塞環和氣缸套部位的低溫流動性能,是評定潤滑油低溫啟動性能的重要指標。

潤滑油在改善燃料經濟性方面近幾年一直受到各國關注。ILSAC GF-2、GF-3、GF-4、GF-5汽油機油規格,ACEA A1、A5、B1、B5規格中對潤滑油的燃料經濟性都有相應的要求。提高潤滑油的燃料經濟性一方面借助于摩擦改進劑,另一方面使用低黏度的0W/XX、5W/XX潤滑油。低黏度油不但可以改善汽車的冷啟動性能,降低起步磨損,而且可以減少摩擦阻力。低黏度內燃機油的使用對基礎油的低溫性能相應地提出了更高的要求。一般調制SAE 0W/XX油要求基礎油-30℃表觀黏度≤3250mPa·s;調制SAE 5W/XX油要求基礎油的-25℃表觀黏度≤3500mPa·s,才能滿足GB 11121-2006對汽油機油黏溫性能的要求[3]。

建議在潤滑油基礎油標準中同時建立“傾點”和“表觀黏度”兩個性能指標表征油品低溫性能。

有些基礎油在潤滑油中用量極少,測定表觀黏度參考意義不大。有些基礎油,如Ⅰ類120BS、150BS基礎油和Ⅱ類加氫基礎油在內燃機油中加入比例均不大,且本身黏度大,如進口HVIⅠ150BS在-5℃的表觀黏度約25000 mPa·s,接近儀器測試范圍上限,不便于測試。由于目前基礎油表觀黏度實測值較少,其他黏度牌號的基礎油表觀黏度指標值建議均暫定為報告。考慮到有的生產企業沒有潤滑油表觀黏度的分析設備和檢測能力,因此建議對表觀黏度項目進行腳注說明,“此項目為接收方檢驗項目。測試溫度由供需雙方商定。”

5.2 水分和機械雜質

潤滑油產品,如液壓油、汽輪機油、齒輪油、發動機油等均對水分和機械雜質有要求。如果基礎油中含有過多的水分和機械雜質,會造成基礎油在接收時的困難,同時影響成品的生產和質量。建議對各類油增加“水分”和“機械雜質”檢測要求。“水分”和“機械雜質”項目為接收方檢驗項目。

5.3 濁點

由于基礎油在低溫下會出現外觀不透明。因此,建議增加黏度牌號500以上基礎油的濁點要求,指標制定為報告。濁點項目為接收方檢驗項目。

5.4 抗泡沫性能

潤滑油產品抗泡沫性能受基礎油的影響非常大。即使加入抗泡劑,產品儲存一段時間后,基礎油抗泡沫性能差的潤滑油產品抗泡沫性能仍然非常差。建議對Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類基礎油增加抗泡沫項目,指標制定為報告,目的是希望煉化企業關注該指標,并提高基礎油抗泡沫性能,同時基礎油抗泡沫性能的提高也有利于產品的接收和貯存。抗泡沫項目為接收方檢驗項目。

5.5 Ⅰ類基礎油酸值、氧化安定性、傾點

煉廠C以石蠟基原料的老三套工藝,生產Ia和Ib基礎油。由于原料改變,而生產工藝改進有限,目前生產的Ib75號基礎油的酸值、Ib150號基礎油的傾點、Ia650號、Ib650號基礎油的氧化安定性旋轉氧彈值較難達到中國石化協議指標要求。

石科院曾對大慶重質潤滑油氧化安定性做過研究[4]。研究了減壓分餾的好壞,溶劑精制深度,白土及加氫精制條件等工藝參數對基礎油中芳烴、極性化合物含量及硫、氮化合物分布的影響,以及它們與基礎油氧化安定性的關系。因此,以其他原油為原料的老三套工藝改進可以借鑒石科院針對大慶原油的工藝研究。

可以通過進一步改進老三套工藝或將老三套工藝與加氫工藝組合,以提高溶劑精制基礎油的氧化安定性和酸值。由于加氫基礎油酸值很小,所以也可以考慮放寬調配前Ⅰ類基礎油的酸值限值,以滿足目前生產現狀。某煉廠將Ib75號基礎油酸值指標由“不大于0.005mgKOH/g”調整為“不大于0.02mgKOH/g”。酸值指標調整后,對Ib75號基礎油的其他指標進行了檢測,檢測結果除閃點有部分批次樣品不達標,其余指標均可以達到中國石化協議指標要求。

該煉廠的老三套工藝中采用白土精制。鑒于白土精制存在環保問題,建議該煉廠可以考慮采用加氫補充精制代替白土精制,在加氫補充精制裝置中,填充催化降凝催化劑,采用溶劑脫蠟-催化降凝組合工藝[4]降低Ib150號基礎油傾點。

5.6 指標由報告修改為具體數值

對中國石化所屬分公司2016年1月-2017年4月潤滑油基礎油質量數據進行收集。從收集的數據情況看,老三套基礎油Ib150的蒸發損失率指標和加氫基礎油II類2號氧化安定性旋轉氧彈指標可以由“報告”制定出具體的指標值。

5.7 Ⅱ類基礎油和Ⅲ類基礎油飽和烴含量

各類油飽和烴含量的制定,應考慮煉廠生產工藝及催化劑在生產工藝末期性質變化可能對產品質量的影響。

建議將基礎油飽和烴含量指標值具體化,有利于區分基礎油的質量水平,也有利于API互換準則的應用。

6 結 論

本文建議基礎油規格標準按照國際通用API分類對基礎油產品進行分類。規格指標的制定既要考慮基礎油質量水平,也要結合我國基礎油生產企業的實際生產情況。目前,基礎油傳統生產工藝與加氫工藝結合的組合工藝,是生產API Ⅱ/Ⅱ+類基礎油的主要技術,用來提高油品質量。規格指標值具體化有利于區分基礎油的質量水平,也有利于API互換準則的應用。新標準對基礎油的分類和主要性能指標都作出了具體要求,有利于基礎油質量和市場競爭力的提升。

參考文獻

[1]中國能源網.潤滑油基礎油[EB/OL](.2011-01-25)[2020-04-19].https://www.china5e.com.

[2]陸國凱.中國潤滑油基礎油規格展望[EB/OL].(2020-04-19)[2022-09-10].https://xueshu.baidu.com.

[3]國家質量監督檢驗檢疫總局,中國國家標準化管理委員會.汽油機油:GB 11121-2006[S].北京:中國標準出版社,2006.

[4]祖德光,梁紅,陳國銘,等.潤滑油基礎油新系列標準的制訂及產品研制[J].石油煉制與化工,1996,27(9):40.

作者簡介

康茵,碩士,高級工程師,主要從事國家標準研制和檔案管理工作。

(責任編輯:袁文靜)