基辛格的遺產

金焱

基辛格(2009年9月)。圖/法新

當地時間11月29日,美國前國務卿亨利·基辛格在其位于康涅狄格州的家中去世,享年100歲。基辛格充滿傳奇色彩的外交生涯被世人牢記。他用宏偉的地緣戰略規劃和對細枝末節關照的談判杠桿,為打造二戰以來的全球權力格局潑下了濃墨重彩。

據新華社,11月30日,中國國家主席習近平就亨利·基辛格逝世向美國總統拜登致唁電。習近平代表中國政府和中國人民,并以個人的名義,對亨利·基辛格博士逝世表示深切的哀悼,向其家人表示誠摯的慰問。習近平在唁電中表示,亨利·基辛格博士是世界著名戰略家,也是中國人民的老朋友和好朋友。半個世紀前,他以卓越的戰略眼光,為中美關系正常化作出了歷史性貢獻,既造福了兩國,也改變了世界。他把推動中美關系發展、增進兩國人民友誼作為畢生追求。基辛格的名字將永遠和中美關系聯系在一起。基辛格博士將永遠被中國人民銘記和懷念。中方愿同美方一道,將中美人民友好事業傳承下去,推動中美關系健康穩定發展,造福兩國人民,為世界的和平與發展作出應有貢獻。

在同一天的例行記者會上,中國外交部發言人汪文斌表示,李強總理向基辛格博士家人致唁電。中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任、外交部長王毅向美國國務卿布林肯致唁電。“基辛格博士生前高度重視中美關系,認為中美關系對中美兩國和世界的和平繁榮至關重要。”汪文斌說,中美雙方要繼承和發揚基辛格博士的戰略眼光、政治勇氣和外交智慧,按照中美元首舊金山會晤達成的重要共識,堅持相互尊重、和平共處、合作共贏,推動中美關系健康、穩定、可持續發展。

在美國國內,當越戰后美國面臨社會分裂、公眾對國際事務充滿幻滅感的時候,基辛格在這一歷史關頭確保了美國在越戰結束后繼續扮演全球角色的可能性。他是唯一一位同時擔任白宮國家安全顧問和國務卿的人,他對美國的國際事務和政策制定擁有無與倫比的控制力,其他擔任過總統國家事務助理或國務卿職務者無出其右。

基辛格有著“時代之梟雄”的所有特質,他機智敏捷,狡黠有野心,同時又充滿了智慧。他一生都保持著濃重的德國口音,但這不妨礙他滿嘴俏皮話——基辛格被認為比大多數職業喜劇演員更會說俏皮話。和他一起結束的是那個時代風云變幻的歷史:在尼克松政府期間,他在巴黎進行了漫長而充滿令人沮喪時刻的秘密外交談判,并簽訂了《巴黎和平協約》(Paris Peace Accords),促使美國結束了越戰;在冷戰最為激烈之際,他制定了美國對蘇聯的外交政策,他的大膽舉措開啟了冷戰走向結束的新紀元;基辛格最為意義深遠的成就之一是40年前的1971年7月9日黎明,他在巴基斯坦登上波音707飛往北京,秘密訪問中國,促成了美中兩國恢復全面外交關系。后來,基辛格見到毛澤東時,兩人握著的手久久不肯松開,上上下下舞動了將近25秒。

2023年5月27日基辛格過了百歲生日,隨后參加了白宮會議,出版了一本關于領導力的書,在美國參議院委員會有關朝核問題的聽證會上作證,訪問了北京并與中國國家領導人習近平會面。在基辛格去世前見過他的人都對《財經》感慨這位百歲老人依然才思敏捷,躋身熱門議題的最前沿。今年10月,他發表了三場主旨演講,并廣泛談論了俄羅斯問題、人工智能和以色列-哈馬斯沖突。10月24日,美中關系全國委員會在紐約舉行年度頒獎晚宴,向美國前國務卿基辛格頒獎,表彰他為中美關系發展所作的卓越貢獻。百歲高齡的基辛格在接受頒獎時,全場嘉賓報以持久熱烈掌聲。他在獲獎致辭中說,“我一生中一半時間都在為美中關系工作”,美中之間的和平與合作至關重要,符合兩國和世界的利益。

在第一次訪問中國后,基辛格先后100多次踏上這片土地。他說,“每次都會有新的收獲。”此前接受《財經》采訪時,基辛格在論述中美關系時說,問題不在于美中關系的標簽,而在于美中關系的內涵。兩國發展合作關系不是一方施予另一方的恩惠,而是符合雙方的共同利益。美中兩國的誠意將在諸多問題上受到考驗。

基辛格警告說,世界正處于巨大變革之中。當劇變發生時,人們以為是沖突,其實這需要國家間做出相應的調整。美國和中國可能存在一些沖突,但不能基于沖突意識來制定政策。多位國際關系學者對《財經》感慨,環顧全球,無論是對地緣政治的深入解讀,還是對外交策略的靈活機動,基辛格算是僅存的長袖善舞的政治家。現今世界,沖突和劇變都在加速,人間卻已再無基辛格。

2023年10月24日,美中關系全國委員會年度頒獎晚宴在美國紐約舉行,美中關系全國委員會向美前國務卿基辛格頒獎,表彰其為促進中美關系發展作出的卓越貢獻。圖為美國前財長蓋特納祝賀基辛格博士(右)獲獎。圖/中新

現代外交內核的鑄造者

1950年,在埃利奧特教授的指導下,基辛格在哈佛大學完成了本科畢業論文《歷史的真義——關于施本格勒、托因比及康德的感想》,論文篇幅驚人,共380頁左右,埃利奧特教授僅看了前100頁,就提筆批了“最優”。由于論文篇幅過長,哈佛被迫制定了“基辛格規則”,限定未來的大學生在撰寫本科畢業論文時,長度不得超過基辛格論文長度的三分之一。基辛格在這篇論文中極為推崇康德的“絕對命令”理念,認為“和平是人類最崇高的奮斗目標,是對人的道德人格的終極肯定”。

1954年基辛格獲得哈佛大學哲學博士學位。他的博士論文題為《重建的世界——梅特涅、卡斯爾累與和平問題,1812-1822年》,該文集中研究了1812年俄國擊敗拿破侖后,世界各國為構建新的國際秩序所做的努力、1815年維也納體系的建立與維持。他聚焦于歐洲戰略家克萊門斯·馮·梅特涅(Klemens von Metternich),后者通過外交斡旋讓歐洲重新劃分了邊界。實際上這篇博士論文是對歐洲古典均勢學說的評述,它奠定了基辛格作為現實主義學派中第一流學者的聲譽。他認為,國際事務中的“合法性”在于建立強國之間的平衡,而不是促進正義。

基辛格的哈佛大學前同事斯坦利·霍夫曼(Stanley Hoffmann)在1983年撰文,將基辛格描述為一個馬基雅維利主義者,相信國家的保存……需要殘酷和欺騙,并以犧牲國內外對手為代價。另一部分人簡單地認為基辛格以古典歐洲現實政治的旗手梅特涅和普魯士領導人俾斯麥為偶像。

1973年11月12日,毛澤東會見美國國務卿兼總統國家安全事務助理亨利·基辛格博士。圖/法新

不過歷史的共識是,基辛格幾乎用一生來踐行“現實政治”(realpolitik),他是這種國際政治手段的實踐者。對于這種現實主義政治,有觀點認為,它的特點是從國家自身利益的角度出發,來對外交政策進行冷靜評估;反面觀點則認為它“以犧牲人性為代價,是對秩序和權力的癡迷”。

基辛格的傳記作者、歷史學家弗格森(Niall Ferguson)說,這位外交官曾遭遇了兩波批評,一波是在尼克松下臺之后,另一波是在1991年蘇聯解體之后,當時核毀滅的危險消退了——此前正是他幫助制定了美國與蘇聯關系變暖的政策,推動了1969年的戰略軍備限制談判(SALT),他當時因此成為懼怕核災難的厭戰美國人心目中的英雄。

在基辛格離世之際,美國社交媒體上則出現了第三波對他的評價兩極分化。人們承認基辛格是美國歷史上最具影響力的外交人物之一。同時,批評者認為他將平衡世界大國利益的目標置于追求民主之上,有時不惜為此踐踏民主價值。

放在歷史的上下文中,基辛格的外交成就相當驚人,他的外交成就涉及中國、前蘇聯、越南和中東地區。基辛格通過談判結束了發生于1973年的贖罪日戰爭,這場戰爭起源于埃及和敘利亞聯合攻擊以色列。在各國停火之前,美國向以色列空運了大量武器,事實證明,這對抵御阿拉伯國家軍隊最初的進攻至關重要。基辛格和其他美國官員當時擔心,這場沖突可能會升級為美蘇之間的首次直接軍事沖突。蘇聯當時是埃及和敘利亞的主要支持者。

基辛格因幫助美國從越戰中解脫出來并保持國力基本無損而被稱頌。1973年,因為推動達成了《巴黎和平協定》,基辛格獲得諾貝爾和平獎。1974年,基辛格以外交超人形象登上了《新聞周刊》(Newsweek)的封面,身穿緊身衣和披風,胸前印“有Super K”字樣。基辛格在1977年獲得總統自由勛章,這是美國最高的平民獎項。

時任美國國務卿的約翰·克里在2014年的一場活動上說:基辛格實際上寫就了一本關于外交的教科書,基辛格“給我們闡述了現代外交的內核,就是‘穿梭外交和‘戰略耐心這兩個詞匯”。

周恩來與基辛格舉杯相慶。圖/人民網

“中國人民的老朋友”

得克薩斯大學奧斯汀分校的歷史學教授杰里米·蘇瑞(Jeremi Suri)曾指出,二戰后創建了今天國際秩序的人如果有毛澤東、斯大林、羅斯福或丘吉爾,那基辛格或許僅次于他們。

在基辛格眾多卓越的歷史性貢獻中,打開中美關系的大門讓他在當代國際政治舞臺上名垂青史。在基辛格看來,即使是在冷戰年代蘇聯最強大的鼎盛時期,它都遠遠不能跟今天的中國相比,因此,一個合理的中國政策應該是“斗”與“和”的兼收并蓄。

1971年7月的秘密訪華,基辛格給此次行動起了個代號——“波羅一號”。基辛格一行人取道西貢(現胡志明市)、曼谷、新德里和拉瓦爾品第前往北京,對外宣稱是代表總統出外調查。為了保證計劃不被意外事件影響,他們故意把在沿途每個城市的逗留都安排得極其枯燥乏味,以免媒體緊追不舍。

到了巴基斯坦的拉瓦爾品第后,基辛格以生病為由假稱“到喜馬拉雅山腳下一個巴基斯坦的避暑山莊躲了48個小時”,實際上已秘密飛往北京。基辛格很快發現東道主給他的日程安排非常寬松,中方如此瀟灑的態度給了他們一種心理壓力。事實上,中美雙方都明白這次會談事關重大,只能成功,不能失敗。基辛格說,正是這次密訪讓美國立場發生了微妙的轉變,美國開始逐步接受了一個中國的觀念。

基辛格官網在他去世當天發布的悼文中,和“中國”相關的內容多達11處。前外交官廉正保的回憶披露,時任總理周恩來后來在講解《中美聯合公報》時談道,其中關鍵的一句話“臺灣是中國的一部分”,就是由基辛格貢獻的。

基辛格是中美關系從建交到正常化的關鍵見證人,更是深諳兩國關系的親歷者。2013年,基辛格在90歲時曾到訪復旦大學美國研究中心,當時負責接待基辛格一行的復旦大學美國研究中心主任吳心伯向《財經》回憶,基辛格在座談中談到中美之間打交道誰都不能強加于人,中國不能強加于美國,美國也不能強加于中國;與中國交往的經歷使基辛格目睹了中華文明的創造力,并對中國人看問題的歷史感印象深刻。吳心伯指出,基辛格看待世界的眼光與他的個人經歷密切相關。他受過納粹迫害,經歷了戰爭、革命和動蕩,這些都讓他更關注國際體系的穩定、世界的和平與安全。在和其他國家領導人打交道時,基辛格可以超越政治制度、價值觀和意識形態,不帶偏見。在看待中美關系時,基辛格能夠比較好地了解中國考慮問題的角度,比如中國從什么立場出發,目標和重要關切。“在中美關系的困難時刻,基辛格式的智慧尤其難能可貴。”吳心伯說。

2019年中美建交40周年時,基辛格說,從歷史的角度來看,國際關系存在周期性的波動,一段時間的相對緊張之后,往往接著一段彼此深入了解的過程。理解中國文化和歷史觀是必須做的。國際體系需要平衡,而中國是國際體系中的重要組成部分。發言中基辛格還表示,在新的形勢下,兩國都需要新的詮釋。中國體量巨大,一直在為自身的強盛不斷努力,但這并不是問題的源頭,也不應該被看作是對外界的威脅。從戰略意義考慮,中美需要更密切的關系。

今年5月,基辛格接受媒體專訪時稱,人類的命運取決于美國和中國能否和平相處,并呼吁中美雙方進行“冷靜外交”。隨后在他的百歲生日當天,基辛格提醒美國不要誤解中國的“雄心”,表示中國尋求的是安全,而不是“統治世界”。美國需要克制盲目的對抗,尋求與中國的對話。

6月16日,基辛格在接受采訪時強調,美中兩國正站在懸崖邊上,兩國目前的關系軌跡必須改變。他同時表示,布林肯訪華似乎體現了美中兩國“外交回歸”的跡象,但美國尚未與中國展開他所建議的那種對話。基辛格還警告,目前的美國過于強調本國利益而忽視全球利益。基辛格說,任何一個希望制定嚴肅的美國外交政策的人都必須在兩者間尋找平衡,否則美國將被孤立。

基辛格生前最后一次來中國時表示,美中兩國都有能力影響世界,美中保持穩定關系,事關世界的和平、穩定和人類福祉。無論如何困難,雙方都應平等相待,保持接觸,試圖孤立或隔絕另一方都是不可接受的。“一個中國”是美國在《上海公報》中做出的嚴肅承諾,相信不會被動搖或背棄。自己雖不擔任公職,但關心美中關系,支持近期雙方致力于改善關系的努力。

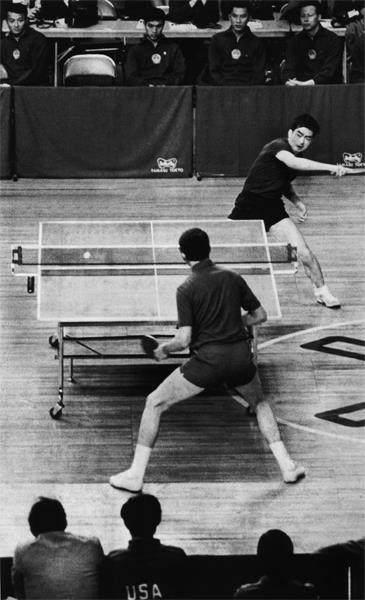

1971年3月-4月,在日本名古屋舉行的第31屆世界乒乓球錦標賽期間,美國運動員科恩誤上中國隊大巴車。在車上,中國隊員莊則棟主動與科恩交談,并送給他一面印有黃山風光的杭州織錦,這成為中美民間接觸的開始。在毛澤東的指示下,中國邀請美國乒乓球隊訪華,4月14日,周恩來會見了14名美國運動員。作為回報,美國也邀請中國乒乓球隊回訪,開啟了中美乒乓球外交。1972年,中美乒乓球運動員正在激烈比賽。圖/《中美關系200年》

1971年,時任中央軍委副主席葉劍英(左二)代表中國政府在機場迎接基辛格。圖/《中美關系200年》

基辛格的背影

回顧基辛格的一生,他的學術和政治才能極大地受到了他逃離德國和猶太人大屠殺(Holocaust)經歷的影響,使得他將追求全球穩定的重要性置于高遠的意識形態目標之上。直到他去世前他仍在為美國白宮和國會提供建議,但晚年的基辛格表示,不知道自己的外交品牌能否在數字時代留存下來。他說,手機、數碼相機和社交媒體的興起,限制了為取得重大外交突破所需要的保密能力。

基辛格擔心互聯網正在侵蝕大眾智力,而這種現代性難以培養出有洞察力的領導者。他在2022年出版的書中寫道:“仔細閱讀一本復雜的書并以批判思維去讀,已經成為一種反文化行為,就像在印刷品時代初期背誦一首史詩一樣。”

基辛格一語成讖。盡管他在世之際對他的褒貶就兩極分化,基辛格的離世讓這種褒貶兩極分化更幾何倍數地放大。基辛格批評二戰前美國外交政策的天真理想主義,基辛格所代表的是保守國際主義,基本上植根于現實主義、現實政治、均勢和務實主義。基辛格的外交政策理念同時招致美國左翼和右翼的不滿,左翼認為他對國外發生的一些暴行負有責任,右翼則對他主張與意識形態不同的國家緩和關系持質疑態度。如今全球政治已不再像冷戰時期那樣黑白分明,無論是鴿派左翼人士或自由派民主黨人,還是新保守主義分子或政治思想極強的共和黨人,他們把美國的全球斗爭看成是事關價值、道義及感情的一場“圣戰”,基辛格對均勢的了解和側重就更顯得不合時宜了。

熟悉基辛格的人都承認他是一個頗為復雜的思想家。他的思維和表達方式在某種程度更與東方哲學相契合,他表達觀點時相對隱晦和微妙,模棱兩可,傾向于選擇不將事物簡單化,很多時候都是事后人們才意識到他料事如神的智慧。他不愿意公開與當權者叫板,但基辛格并非一個不講道德的人。基辛格在哈佛大學的一個公開活動中指出,“你不能只看權力,國家總是代表正義的理念。”他在著作中指出,世界秩序既依賴于權力平衡,也依賴于合法性。正如他曾經對他的前助手、1985年至1989年擔任駐華大使的溫斯頓·洛德(Winston Lord)所說,政治家最需要的品質是“品格和勇氣”。需要品格,因為真正艱難的決定是當51對49時,因此領導者必須擁有“道德力量”來做出這些決定。領導者需要勇氣才能“獨行一段路”。

雖然世界本身就是復雜而危險的所在,在民族主義和民粹主義的浪潮裹挾下,系統性的討論變得沒有吸引力。基辛格曾在疫情期間指出:當今世界有一種趨勢是,在面對共同問題時,各國強調的是本國方面,盡最大可能地確保本國利益。這是一個很好的目標,但與此同時,我們也應該設立相關機構來解決各方的共同關切,強調現代社會互聯互通的性質。討論和對話是必要的。如果世界淪為各國民族主義的競技場,那么防范相關誤判和避免沖突的難度將大大增加。所以我希望各國領導人首先履行好對本國人民的基本責任,同時我也希望他們能夠牢記,世界人民通過共同的人類紐帶聯系在一起。

斯人已逝。重溫他的這番肺腑之言,不禁讓人為其老成謀國兼與時俱進的能力而折服。

(本刊記者江瑋對此文亦有貢獻)