立足優勢資源稟賦 發展特色鄉村產業

李小光/國家統計局蘇州調查隊

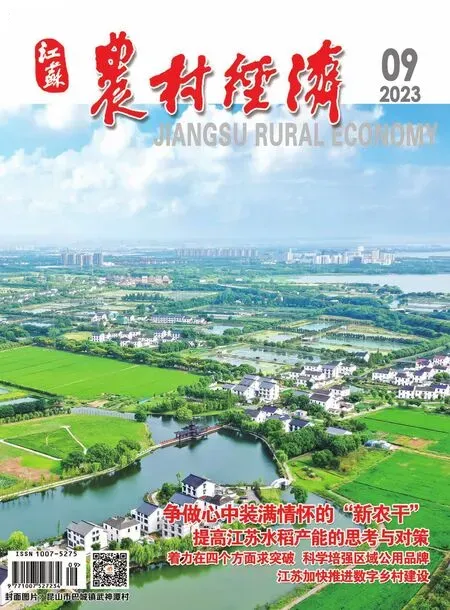

江蘇省常熟市古里鎮塢坵村近年來大力轉變農業發展方式,積極探索發展農業特色產業,提高資源利用效率,以農業產業帶動經濟發展,走出了一條創新發展的新路。

高質高效,培育特色產業

黨建為引領,助推產業振興。塢坵村堅持把黨支部建在合作社上,以“金稻穗”行動支部為載體,傾力打造“禾美塢坵”黨建服務品牌,構建了“黨支部+合作社+家庭農場”的工作格局。專業合作社發揮紐帶作用,解決產業發展中的資金、技術和市場等問題。村“兩委”負責爭取政策支持和協調各方關系,龍頭企業和合作社提供前期服務,農戶負責種養等中期工作。通過基層黨組織堅強引領和黨員干部積極實踐探索,塢坵稻米基地先后創建成為國家級(塢坵)優質水稻標準化示范區、江蘇省高水平農科教結合富民示范基地、水稻和小麥高產增效創建省級A級萬畝示范片、蘇州市級現代農業園區等。塢坵大米入選了全國名特優新農產品名錄。

特色化經營,形成高效模式。塢坵村作為傳統的農業大村,積極探索集體合作農場發展新模式,全村農地全部由合作農場統一經營,劃定10個區塊,通過公開競聘管理隊伍,實施標準化管理和規范化經營。合作社在市、鎮兩級支持下,統一品種、種植、植保、技培、收購和銷售等各環節,逐步實現了品種優良化以及種植規模化。2022年,村集體可支配收入2249萬元,集體經營性收入達到1619萬元,占總收入的72%,農民人均可支配收入4.3萬元,同比增長5.5%。

生態化生產,實現良性循環。2016年,塢坵合作農場與蘇州市農科院聯合建立江蘇現代農業科技綜合示范基地核心面積達206畝。積極開展“水稻+N”生態綜合種養模式,探索稻鴨、稻(龍)蝦、稻(青)蛙等“一田多獲、一水多用”的種養共作模式,畝均效益達3000元。2019年,新增“稻+淡水澳龍”“稻+中華鱉”“水稻+N”生態綜合種養面積268畝,每畝土地增收5000余元。實現了“一地多用、一舉多得、一季多收”,給塢坵村帶來了“1+1>2”的生態效益。2020年,常熟市尚牧生態農業有限公司生豬養殖項目入駐塢坵村,雙方合作開展“稻田+豬”的生態養豬項目,改良土壤結構,實現農業生產環境良性循環。

品牌化拓展,延長產業鏈條。塢坵村積極培育“塢坵”“白禾”等農產品品牌,以有機稻米為核心,拓展健康功能大米、富硒大米等多元品牌,銷售至常熟以及蘇州市區,不斷增強市場影響力。通過與高校科研單位結對合作,加強技術支撐和產業創新,把科技農業、智慧農業與鄉村發展有機結合起來。基本實現了全程機械化操作,通過對大米進行深加工以及市場化、品牌化的開發運作。延長產業鏈,提升產品附加值,2022年塢坵米業專業合作社銷售收入1200萬元,盈利250萬元。

找準短板,挖掘發展潛力

品牌建設亟須加強。蘇州自古以來就是魚米之鄉,同一區域內同類農產品品牌多且相似程度高,消費者易混淆,難以形成消費黏性,品牌價值不高、品牌影響力有限。塢坵村雖然打造了“塢坵”和“白禾”兩個大米品牌,但每公斤售價僅8元左右,且銷售范圍局限在蘇州地區,市場議價能力較弱,品牌推廣能力不強。

產業融合發展不夠深。龍頭企業帶動能力不強。以常熟塢坵村農業專業合作社為例,農業龍頭企業產品結構單一,以自主經營為主,產業地域特色發揮有限,缺乏核心競爭力。農業多功能產業挖掘不夠,農文旅項目的延伸還不充分。

農業專業型人才缺乏。統計顯示,塢坵村從事農業特色產業的人員中、小學及以下學歷占比10%,初中學歷占比60%,高中及以上學歷占比30%;從事種植業的勞動力年齡偏大,當地勞動力中,55歲以上的占比30%以上。

補強弱項,提高發展質效

注重產業特色化與品牌化發展。一是注重品牌打造。依托塢坵村現有的先進糧食深加工設備,實現資源共享互惠,打造以糧食深加工為主導的產業互助聯盟,持續做大“塢坵”“白禾”地域品牌。同時加強品牌監管,構建農產品品牌保護體系。二是加強農業品牌營銷。深挖品牌文化內涵,加強農業品牌營銷。講好品牌的文化故事,做好地理標志和原產地標識保護工作。鼓勵農業龍頭企業、農民合作社參與各類農博會、農交會,開拓國內外市場。三是創新特色化農產品經營方式。通過抖音、微信等網絡媒體加大宣傳力度,拓寬農產品銷售渠道。提供電商平臺開戶、網店設計、產品宣傳發布、品牌建設培訓等。

加強科技支撐,促進三產融合。一是加強技術推廣運用,完善農業產業化經營。提升農業機械設備智能化水平,積極發展精深加工、物流運輸等領域。加快數字賦能。全面提升互聯網、大數據、人工智能等數字技術在生產中的應用。延長產業鏈條。鼓勵經營主體發展初加工、地產地銷等產業形態,提升價值鏈水平。二是挖掘現代農業生態功能,發展休閑農業和鄉村旅游。利用鄉村資源,推動農業特色產業與教育、旅游、康養等領域相結合。鼓勵農業產業化龍頭企業、非農資本等投資鄉村旅游和休閑農業。三是深化農旅融合。充分挖掘田園風光、農耕文化等特色資源,打造農耕類景觀和體驗性的旅游項目。

壯大鄉村人才隊伍,提高產業發展質效。一是促進本土外出人員返鄉就業創業。建立互聯互通的交流平臺,形成市、鎮、村三級信息資源共享、分級管理的農村本土人才管理體系。通過產學研合作、引才下鄉、論壇展會等形式,鼓勵懂技術、善于經營的人才回鄉創業。二是逐步完善專業人才引進機制。鼓勵農業經營主體與涉農高校建立長期合作,引入優秀農業專業畢業生。三是培育鄉村專業人才隊伍。通過外出培訓、現場培訓和線上學習等方式,重點培養經營管理帶頭人才。結合鄉村產業、特色農業發展需要,聚焦農業新設備使用、綠色生產技術等方面,加大各類培訓力度。□