“南”或許是一種樂器

富麗

跟“西”類似,“東西南北”的“南”最初也跟方向沒有關(guān)系,很可能表示一種樂器。

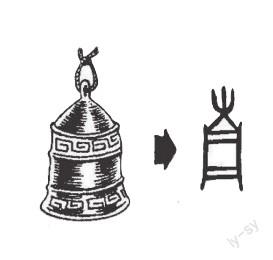

從“南”的甲骨文字形來看,它很像古代的一種鐘形敲擊樂器,上端是用來懸掛的部件或者是懸掛用的繩子,下部是器身。之后,歷經(jīng)演變直至楷書,其字形大體上一脈相承。

在一些文獻(xiàn)中,“南”表示樂舞名,這大概是從它表示樂器名稱的意思發(fā)展出來的。《詩經(jīng)·小雅·鼓鐘》:“以雅以南。”其中的“雅”和“南”都是樂舞名,“雅”指雅樂,也就是正樂,“南”指南方的樂曲。《禮記·文王世子》:“胥鼓南。”“胥”是古代的樂官,而根據(jù)東漢鄭玄的注釋,這里的“南”指的是“南夷之樂”。

“南”很早就被借用表示方位,作為“東南西北”四個(gè)方向之一。《詩經(jīng)·邶風(fēng)·凱風(fēng)》:“凱風(fēng)自南。”大意是說,和暖的風(fēng)自南方吹來。由表示方位,“南”進(jìn)一步又可以表示“向南走、向南移動(dòng)”的意思,在古代很常用。《周禮·地官司徒·大司徒》:“日南則景短,多暑。”此處的“景”是“影”,指的是古代用以測(cè)日影的土圭的影子。《墨子·貴義》:“南之人不得北,北之人不得南。”

“南”的意義相對(duì)單純,不過,有些由“南”構(gòu)成的詞語在意思上可能跟字面意思不同,需要根據(jù)語境加以判斷。比如,“南面”一詞,在有些情況下并不表示位置或方向,而是面朝南的意思。古代以坐北朝南為尊位,帝王諸侯召見群臣,或卿大夫見僚屬等,都是面南而坐。因此,“南面”在古代常用來表示居帝王或諸侯、卿大夫之位,進(jìn)而也泛指居尊位或官位。《論語·雍也》:“子曰:‘雍也,可使南面。”孔子說:“冉雍這個(gè)人,可以讓他治國理政。”《莊子·盜跖》:“凡人有此一德者,足以南面稱孤矣。”“南面稱孤”意思是朝南坐著,自稱孤家,也就是統(tǒng)治一方,稱王稱帝。

“南畝”,字面意思是南邊的田畝。由于南坡向陽,有利于農(nóng)作物生長,古人多開辟南向的田地,因此,“南畝”常常泛指農(nóng)田。《詩經(jīng)·小雅·甫田》:“今適南畝,或耘或耔(zǐ)。”如今我去巡視農(nóng)田,看到農(nóng)人們有的在鋤草,有的在為禾苗培土。西漢桓寬《鹽鐵論·園池》:“匹夫之力,盡于南畝,匹婦之力,盡于麻枲(xǐ)。”男人的力氣都用在農(nóng)田之上,女人的力氣都用在紡織之上。唐代杜牧《阿房宮賦》:“使負(fù)棟之柱,多于南畝之農(nóng)夫。”致使承擔(dān)棟梁的柱子,比田地里的農(nóng)夫還多。

此外,需要注意的是,除了常用讀音nán,“南”還有nā的讀音,用在佛教用語“南無(mó)”當(dāng)中,表示尊敬或皈依,比如“南無阿彌陀佛”。

(源自《月讀》,紫陌紅塵薦稿,有刪節(jié))

責(zé)編:馬京京