康復治療技術專業神經系統解剖學教學內容改革

申燕偉,湯艷, 賀旭,趙宏, 周玉,臧慧

(益陽醫學高等專科學校基礎醫學部,湖南 益陽 413000)

隨著我國醫學模式的轉變、人類疾病譜的改變及廣大群眾對自身健康需求的提高,康復醫學日益受到重視并得到發展,康復治療已成為嚴重影響生存質量疾病(如腦卒中、創傷導致的各種功能障礙)的主要功能康復的途徑之一。而隨著康復醫學的發展,以“物理治療師、作業治療師、言語治療師、康復輔助技術咨詢師及推拿師”為培養目標的康復治療技術專業也在我國各大專醫學院校開設。人體解剖學與組織胚胎學是一門形態學課程,是醫學課程的先行課,更是康復治療技術專業的專業課基礎,該課程中神經系統和運動系統內容為康復治療技術專業后期課程(人體運動學、運動治療技術、康復功能評定技術、中國傳統康復技術等)及臨床實踐提供重要的形態學知識。根據康復治療技術專業國家專業教學標準和我校的人才培養方案,我校在大一第一學期開設了人體解剖學與組織胚胎學這門課程。教育部印發的《關于職業院校專業人才培養方案制訂與實施工作的指導意見》中提出,三年制高職公共基礎課程學時應當不少于總學時的1/4[1],該指導意見增加了公共基礎課的學時,也適當刪減了專業基礎課課時。我校人才培養方案中將人體解剖學與組織胚胎學132 課時刪減為100 課時,其中包括解剖學和組織學兩部分內容,而神經系統的內容多且復雜,僅有20 課時,在教學內容上需有取舍,重新確定教學內容的重、難點,并結合臨床康復制定一個新的教學方案。如何確定教學目標呢?在“校院合作,雙元育人”背景下,筆者認為應該對接國家專業教學標準、人才培養方案和崗位需求,專業課教師和一線臨床工作者(包括康復科實習生)一起參與課程標準的制定,共同探討教學內容的重、難點。因此,筆者在問卷星發布了神經系統的教學內容,并發布二維碼給專業課的專職和兼職教師、醫院的工作人員和在校實習生,一起探討如何增強康復治療技術專業神經系統的教學效果,現將結果報道如下。

1 調查對象與方法

1.1 調查對象

從事康復治療技術專業教學的教師、已工作的康復治療師和正在進行實習的學生。

1.2 調查方法

采用問卷星進行調查分析,筆者將設置好問題的無記名問卷二維碼轉發至工作群和朋友圈,并請同事轉發,擴大問卷涉及面。共回收126 份問卷,其中從事康復治療技術專業教學的教師(含專任和兼職)66 份,已工作的康復治療師38 份,正在進行實習的大三學生22 份。調查內容主要包括目前的職業、神經解剖學是否重要、神經系統相關內容在后續學習和工作過程中的使用頻率等。其中,是否重要設置3 個選項:非常重要,經常使用;一般,偶爾使用;幾乎不使用。使用頻率設置4 個選項,分別是經常使用、偶爾使用、幾乎不使用和完全不使用。

1.3 參考資料

參考資料主要有《現代康復治療學》(第2 版)[2]、《中國康復治療師規范化培訓專家共識》[3]、《2022 年衛生專業技術資格考試大綱:康復醫學治療技術初級(師)》以及郭興主編的全國醫學院校高職高專規劃教材《人體解剖學與組織胚胎學》等相關康復治療技術專業的教材。

1.4 統計學處理

采用統計學軟件GraphPad Prism 5.0 進行數據統計,計算百分比。

2 結果

2.1 參與問卷調查者的職業

采用問卷星進行調查,共有126 人參與。其中來自湖南中醫藥大學、益陽醫學高等專科學校、湖南中醫藥高等專科學校和長沙衛生職業學院的教師(含專任和兼職)66 人(52.38%),益陽醫專附屬醫院、石門縣人民醫院、益陽市中心醫院、益陽市第一中醫醫院、常德市第一人民醫院、桃源縣人民醫院、桃江縣中醫院7 家單位中具有5 年以上臨床工作經驗的康復治療師38人(30.16%),在各醫院實習的康復治療技術專業學生22 人(17.46%)。筆者認為回收問卷職業有代表性,對本次教學內容重、難點的確定有意義。

2.2 參與問卷調查者對神經系統重要性的評價

調查顯示,82 人(65.08%)認為神經系統解剖學知識在后續的專業知識學習和臨床康復操作實踐中非常重要,經常使用;有36 人(28.57%)認為重要性一般,偶爾使用;8 人(6.35%)幾乎不使用。但在下載的具體報告里,我們會看到這8 份問卷(選擇“幾乎不使用”)里面還是勾選了經常使用或者偶爾使用各部分神經系統內容。

2.3 神經系統總論的內容使用情況

調查顯示,60 人在自己的后續學習和工作過程中經常使用“神經系統的區分”,占比47.62%;75 人經常使用“神經系統的常用術語”,占比59.52%,見表1。

表1 神經系統總論的內容在后續學習和工作過程中的使用頻率[n(%)]Table 1 Frequency of use of the content of the neurological system overview in subsequent learning and work[n(%)]

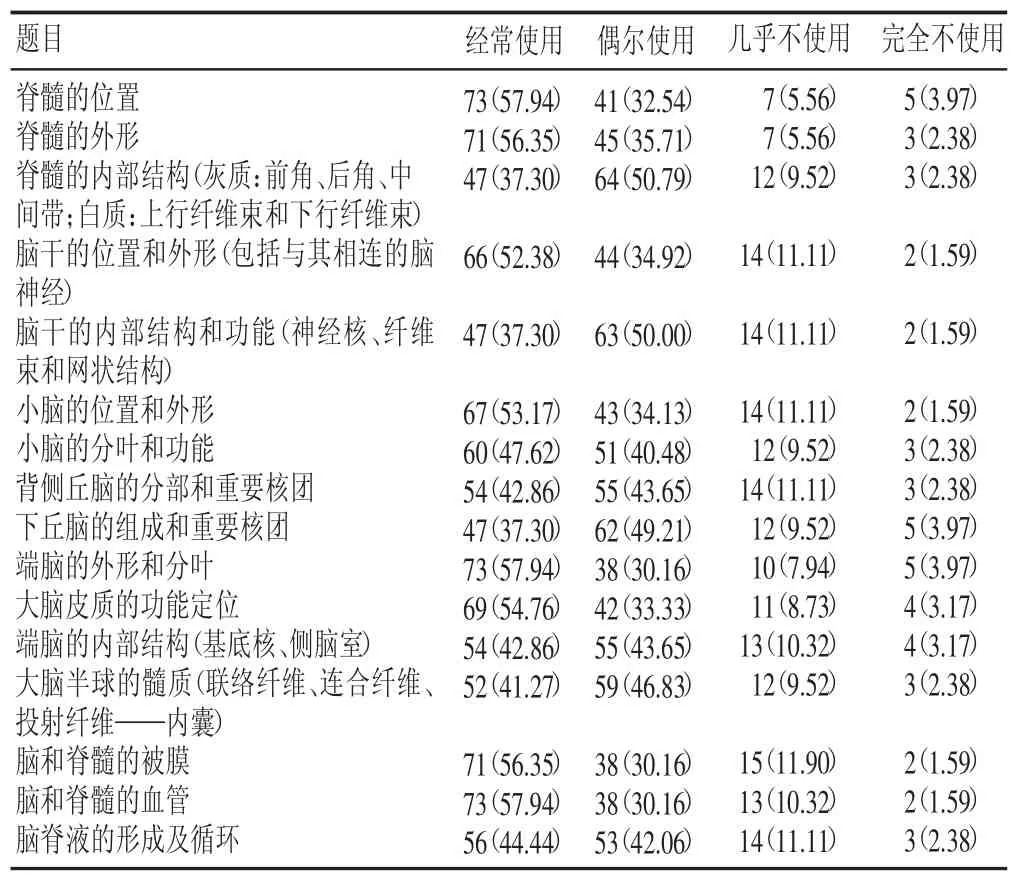

2.4 中樞神經系統內容使用情況

中樞神經系統包括脊髓和腦,還包括其被膜、血管、腦脊液循環,內容繁多,且中樞神經系統的疾病較常見,甚至大部分疾病會導致功能障礙,需進行康復治療,結合專業特點將知識點梳理后細分為16 個知識點,具體見表2。

表2 中樞神經系統的內容在后續學習和工作過程中的使用頻率[n(%)]Table 2 Frequency of use of central neurological system content in subsequent learning and work[n(%)]

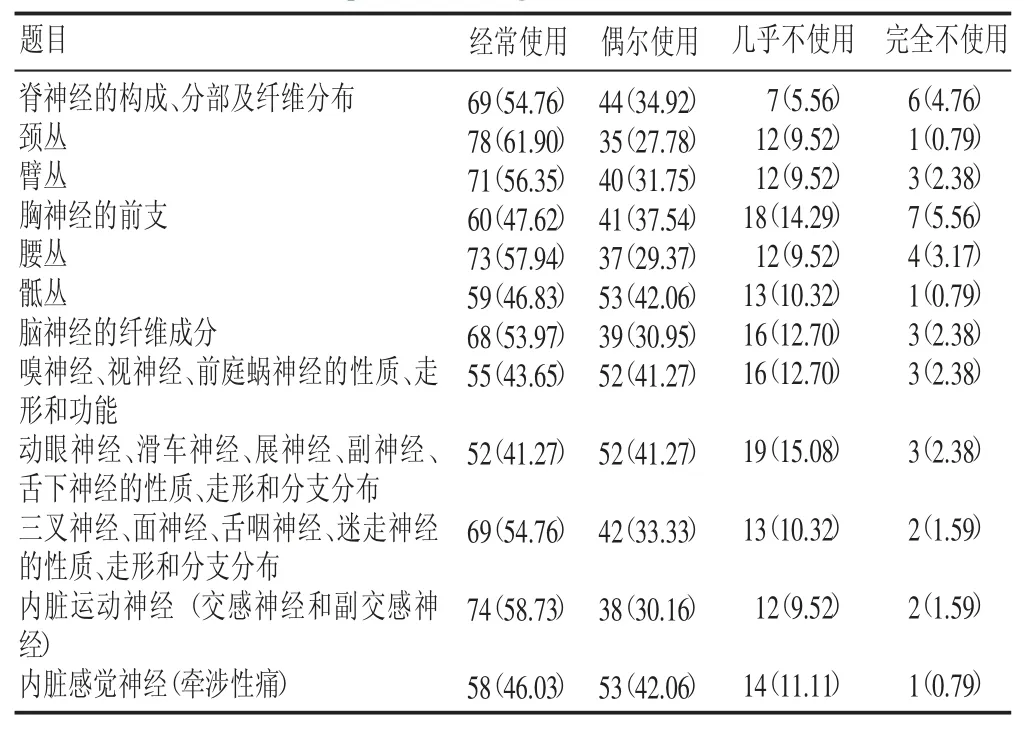

2.5 周圍神經系統內容使用情況

臨床最常見的肢體偏癱、坐骨神經痛、肩頸疼痛等的康復均需用到周圍神經系統相關知識,結合筆者學習和工作經驗將周圍神經系統內容梳理為12 個知識點,具體見表3。

表3 周圍神經系統的內容在后續學習和工作過程中的使用頻率[n(%)]Table 3 Frequency of use of peripheral neurological system content in subsequent learning and work[n(%)]

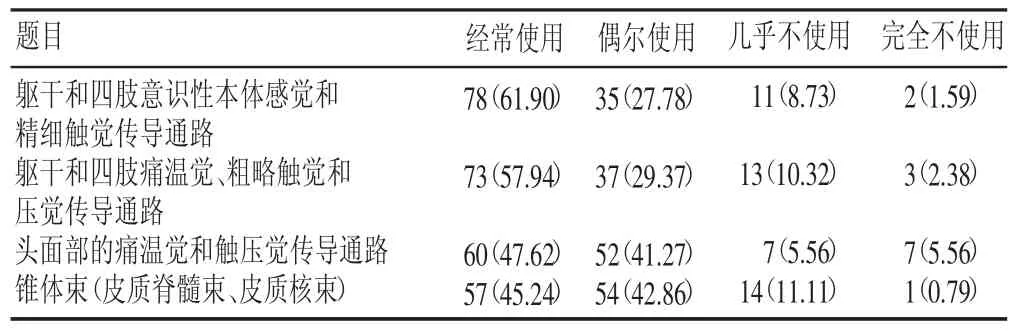

2.6 傳導通路內容使用情況

調查顯示,78 人(61.90%)在自己的后續學習和工作過程中經常使用軀干和四肢意識性本體感覺和精細觸覺傳導通路,73 人(57.94%)經常使用軀干和四肢痛溫覺、粗略觸覺和壓覺傳導通路,60 人(47.62%)經常使用頭面部的痛溫覺和觸壓覺傳導通路,57 人(45.24%)經常使用錐體束,具體見表4。

表4 傳導通路的內容在后續學習和工作過程中的使用頻率[n(%)]Table 4 Frequency of use of the content of conduction pathways in subsequent learning and work[n(%)]

3 討論

課程是人才培養的重要載體,隨著社會的發展、崗位需求的變化,人才培養目標應該也要發生一定程度的變化。在教育教學過程中,課程教學內容重、難點的確定一是需要根據學生的學情,二是根據學生未來從事的工作崗位的能力需求。課程教學內容重、難點的合理確定對人才培養有著重要意義。

3.1 學好神經系統解剖學有助于提升醫務工作者對腦卒中等神經損傷患者的診斷、康復方案的制定

神經系統是人體內起主導作用的調節系統,人體各器官、各系統的功能都是在神經系統的直接或間接調節控制下,相互聯系、相互影響,使人體成為一個完整的有機個體,從而維持正常的生命活動。神經系統解剖結構復雜,專業名詞多且枯燥乏味,學生難以學懂甚至無從學起。而臨床上神經系統疾病發病率越來越高,腦卒中等腦血管疾病具有高致殘率的特點[4],幸存患者常會存有某種程度的神經功能缺損體征[5],需要進行神經康復治療以恢復神經系統的正常生理功能[6]。康復治療師和其他醫療工作者在發病早期結合患者病情和影像學資料等,明確診斷,分析發病機制,還需要用神經系統解剖知識解釋患者神經缺損(偏癱、失語、失讀等)癥狀。在使用標準化評估和有效評估工具進行早期評估,向患者及家屬解釋病情轉歸,治療師如何制定功能鍛煉方案等的過程中,都需要康復治療師和其他醫療工作者有扎實的神經系統解剖學知識基礎,因此,學好神經系統的解剖結構具有重要的臨床意義。

3.2 依據課程標準、臨床崗位需求,細化神經解剖學教學目標及教學重、難點

問卷調查結果顯示,65.08%的人認為神經系統解剖學知識在后續的專業知識學習和臨床康復操作實踐中非常重要,這也再次說明學好神經系統解剖學知識的重要性。根據專業教學標準、崗位需求和人才培養目標(大專層次的康復治療技術專業學生就業崗位主要面向縣級醫院的康復科),對神經系統的教學目標進行細化。47.62%的人認為在自己的后續學習和工作過程中經常使用“神經系統的區分”,這說明專科層次的學生和在基層醫療單位從事康復工作對這個內容需求不太高,而59.52%的人經常使用“神經系統的常用術語”,這可能是因為在后續的學習和臨床上經常會用到“神經核”“神經節”“灰質”和“皮質”等名詞。因此我們把“神經系統的常用術語”作為本節的重點。

接下來對中樞神經系統、周圍神經系統和傳導通路的教學內容進行分析,調查結果顯示,>50%的人認為“脊髓、腦干、小腦的位置和外形”“端腦的外形和分葉”“大腦皮質的功能定位”“腦和脊髓的被膜及血管”“脊神經的構成、分部及纖維分布”“頸叢、臂叢和腰叢”“腦神經的纖維成分”“三叉神經、面神經、舌咽神經、迷走神經的性質、走形和分支分布”“內臟運動神經”“軀干和四肢意識性本體感覺和精細觸覺傳導通路”“軀干和四肢痛溫覺、粗略觸覺和壓覺傳導通路”在后續學習和工作過程中經常使用,這可能與參與問卷調查者在臨床工作中所接觸的神經系統疾病種類有關,而這些疾病的發病機制、診斷和轉歸等常需要用這些解剖知識來解釋。結合專業標準、人才培養方案和本次問卷調查結果,把“脊髓、腦干和小腦的位置及外形、端腦的外形和分葉、大腦皮質功能定位、被膜和血管、脊神經的概述、臂叢、腰叢、三叉神經、面神經、傳導通路”等知識點確定為本章的重點,把“大腦皮質的功能定位、臂叢、腰叢、三叉神經、面神經、傳導通路”確定為難點。因為在康復治療過程中,“腦脊液和部分腦神經”和“脊髓、腦干、端腦內部結構、背側丘腦、下丘腦”使用頻率不高,我們將此部分內容調整為熟悉或了解。在后續的教學中,著重結合典型臨床案例及康復治療講解重點、攻破難點,注重培養學生利用神經系統解剖學基礎知識解決腦卒中等臨床問題的能力。

3.3 以學生為中心、以培養臨床應用能力為導向實施理實一體化教學改革

課前,依托省級精品在線課程,推送相關課程資源及臨床案例,學生自學,教師及時結合線上學習情況,收集歸納總結學生反饋的問題,分析每次課的基本學情,培養學生的自主學習能力。課中,針對神經系統內容繁多、枯燥無味等特點,借助Visible Body、數字人虛擬仿真系統,結合人體標本,實施理實一體化教學,將原本復雜、抽象、枯燥的神經系統解剖知識具體化、生動化、形象化,加深學生印象,便于內化吸收;同時有機融入臨床案例及康復技術,將學生置于問題情境或操作情景中,養成多思善問、動手動腦的良好習慣,突出學生主體地位,注重培養學生運用神經系統解剖知識解決臨床問題的能力;通過開展“你指我說”“連連看”等游戲互動,提高學生的學習興趣。此外,將“糖丸爺爺”等課程思政有機融入教學全過程,逐步提升學生的專業知識水平及綜合素質。利用智慧職教收集課前、課中、課后全過程數據,結合小組互評、自我評價、教師評價等多種評價方式進行綜合考核評價,逐步達成三維教學目標。

相關學者的研究表明,案例教學法可提升神經系統教學質量,提高學生學習成績,具有教學實踐價值。以端腦為例,課前,在學習通平臺推送端腦相關線上資源及腦出血病例,學生自主學習并查閱相關資料,做好病例討論準備。課中,圍繞腦出血病例,開展以“找位置-辨形態-知功能-析臨床-會養護”五步驟為主線的教學模式。學生首先在Visible Body 手機App 上找出端腦的位置;其次結合數字人虛擬仿真系統,在標本上仔細辨認端腦的外形和分葉,定位病例中提到的出血的具體部位;接著借助動畫和視頻理解皮質功能定位和內部結構,進而知其功能,并要求學生根據所學知識和收集的病例資料解釋患者的癥狀和體征,進一步分析腦出血患者可能的預后和轉歸,同時能結合端腦解剖結構特點制定出幫助偏癱患者重拾生活信心的大概康復方案,思考如何幫助患者進行患肢功能恢復鍛煉。學生了解腦出血危害后,結合自身及家庭生活習慣,反思如何預防腦缺血、如何預防動脈粥樣硬化等。課后,布置健康宣教任務,教會親人和朋友在日常生活中如何預防腦卒中。案例教學法不僅能提高學生學習的積極性和效率,而且能提升學生的專業認可度,增強學生的職業責任感和使命感[7]。