基于素養導向的數學教學“四維”教學設計策略

丘燕飛 溫子奇

【摘 要】《義務教育數學課程標準(2022年版)》強調“為素養而教”。事實上“素養”就是指能在真實情景中解決問題,使知識不再具有“惰性”。因此,教師在設計教學的時候要有“四維”設計的思路,即在“學科+”視角下對每節課進行高度、深度、寬度、廣度的設計。教師應建立知識點間的關聯性,把數學教學主要精力放在探索核心問題上,聚焦數學問題“源”的學習,拓寬數學問題“流”的探究,進而實現學生知識的高效遷移。

【關鍵詞】素養導向 四維教學設計 課堂深度變革

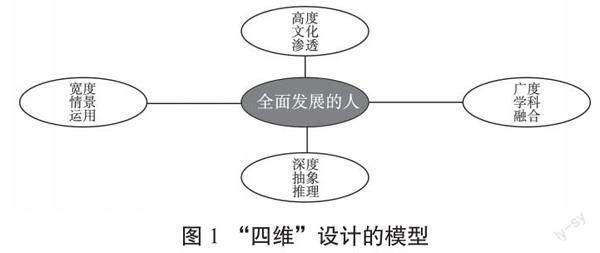

單一知識傳授的課堂很難培養出適應未來的祖國建設者和接班人,我國基礎教育經歷了20世紀80年代的“雙基”教育,從2001年開始的三維目標,到2011年的“四基”教育,再到2022年頒布的學科核心素養的教育變革。數學課堂教學要適應新的教育教學要求,教師的教學設計能力必須加快步調,不能僅僅停留在口號上。沒有課堂的深度變革,很難培養出高素質的學生,在素養導向的課堂中,教師的“四維”教學設計能力提升顯得關鍵而迫切(如圖1)。

一、教學設計要有文化育人的高度

《資治通鑒》中有一句耐人尋味的話:“經師易得,人師難求。”韓愈在《師說》中說道:“古之學者必有師。師者,所以傳道受業解惑也。”如果課堂教學沒有育人思想的滲透,課堂教學將像喝白開水一樣,平淡無奇。《義務教育課程方案和課程標準(2022年版)》強調,課程教材要發揮培根鑄魂、啟智增慧的作用,在立德樹人中發揮關鍵作用。數學不僅是運算和推理的工具,還是表達和交流的語言。數學承載著思想和文化,是人類文明的重要組成部分。

如在教學北師大版數學六年級“生活中的比”一課,學習不同版本的中華人民共和國國旗時,教師可以播放一段孟晚舟回國前的演講視頻,大致內容是感謝祖國和人民的支持。有五星紅旗的地方,就有信念的燈塔,信仰如果有顏色,一定是中國紅。以此來激發學生的愛國情懷。再如,在“比”中有個黃金比,黃金比在美學、工農業生產中都有重要的運用價值,教師可以在本節課的教學中通過微視頻滲透黃金比的美妙之處,滲透美學思想。教師在進行教學設計時也需注意,要充分考慮學科文化育人的適切性,防止貼標簽的現象,要實現育人無痕、潤物無聲。

二、教學設計要有觸及學科核心的深度

數學是研究數量關系和空間形式的科學。數學源于對現實世界的抽象,通過對研究對象的符號運算、形式推理、模型構建等,形成數學的結論和方法,幫助人們認識、理解和表達現實世界的本質、關系和規律。數學是自然科學的重要基礎,并且在社會科學中發揮著越來越重要的作用,數學的應用滲透到現代社會的各個方面。王永教授認為,比源于度量,度量解決了物體可度量的屬性(長度、面積、體積、質量等)的可比性,而比能夠解決物體不可度量的屬性(顏色、形狀、質地等)的可比性。這就是比的本質。

因此,“比”這節課的教學設計不能停留在“兩個數相除是兩個數的比”這樣的層面,而是要讓學生體會比是度量的工具和交流的語言,充分認識比的本質。教師通過引導學生認識煮飯時米與水的體積比是2∶3時煮出的米飯口感最好,讓學生充分理解2∶3的意義,再通過交流、操作可以找到不同分量的水和米。

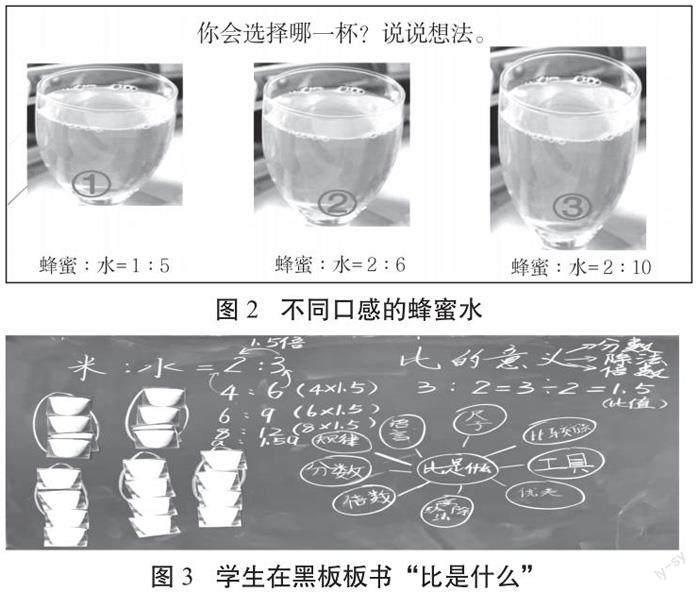

教師還可以通過出示三杯蜂蜜水(如圖2),讓學生通過化簡比等方式,找到口感相同的兩杯蜂蜜水,設問:為什么不品嘗就知道①和③口感相同?蜂蜜水的甜與淡能用尺子量、用秤稱來度量嗎?讓學生體會,比就是心中測量甜度的尺子,想喝甜一些的蜂蜜水,就要少點水,多些蜂蜜。

通過這節課的學習,學生應該對“比”有了深刻的理解。為了檢測教學的效果,教師可以讓學生在作業單上回答“比是什么?”這一問題,甚至可以讓表現好的學生在黑板上書寫學習結果(如圖3),以此來結束一節課的學習。劉堅教授指出,學習數學就是要讓學生想清楚、寫明白、講出來。在課堂上讓學生把學習的體會寫出來,在黑板上呈現出來,可以提煉數學本質,聚焦數學學科的核心價值。數學課程應反映數學的本質和前沿發展,使學生在學習中經歷數學知識產生與發展的過程,促進學生主動參與數學學習活動,學會學習,在理解掌握數學基礎知識和基本技能的同時,培養其適應進一步學習和終身發展需要的數學核心素養。

三、教學設計要有情境運用的寬度

數學課程應適應現代社會和科學技術的發展,為學生創設真實的情境,提出合適的問題,培養學生綜合運用數學和其他學科的知識與方法解決問題的能力,提高學生的批判思維和創造能力。崔允漷教授認為,學生發展核心素養可以理解為學生在什么情況下應用什么知識能做什么事情(關鍵能力)。例如,一個駕駛技術高超的司機,應該在城市、鄉村、高原等不同路況,晴天、雨天等不同天氣都能駕駛車輛,這樣的司機才具備真正的駕駛能力。在數學學習中,教師同樣需要幫助學生提升在不同情境中運用相同的原理來解決問題的能力。學習比是度量的隱形工具,學生就能運用它解決不同問題,提升運用能力。在指向立德樹人、能力導向的學業測評下,更需要教學設計與之匹配,提高學生應用知識的能力和解決問題的能力,如在不同蜂蜜水中找到有兩杯蜂蜜水的口感是一致的,在黃與藍顏色的不同比中找到對應的綠色,學生經歷不同情境下的問題,解決問題的能力有所提升。

四、教學設計要有不同學科融合的廣度

《義務教育數學課程標準(2022年版)》突出了實踐育人、綜合育人的特點,也體現了核心素養的整體性和一致性。要提升學生的綜合能力,不能僅僅依靠綜合實踐課程,更要在“學科+”思維下做好學科融合,打通學科的界限,構建學科的關聯。數學課的設計不僅應在知識前后建立起聯系,也應在學科間建立起聯系,體現學科之間的相通性。例如,在“比的認識”這課的設計中,煮飯時水與米的比就是比與勞動生活的聯系;蜂蜜與水的比是數學與飲食的聯系;色卡中的不同顏色需要的基色顏料量的比,是數學與美術的聯系;等等。

“學科+”下的綜合實踐是一種教學設計的思路與方法,讓數學學科不再孤單與枯燥。在“四維”教學設計的引路下,你會發現數學也是有溫度的,數學也是五彩斑斕的,數學也可以詩情畫意,同樣充滿詩和遠方的意境。