渲染·采擇·共振:嗶哩嗶哩自制紀錄片的共情傳播研究

田 地

(作者單位:河南廣播電視臺)

紀錄片取材于真實事件、人物與環境,是對現實的創造性處理[1]。作為紀錄片創作的中堅平臺,B站將自制紀錄片打造為最受歡迎的品類之一,2021年累計觀看人數達到1.3億[2]。B站自制紀錄片受到如此青睞,得益于貼近性強的議題與激發受眾情感共鳴的創作策略。共情(empathy)為心理學概念,“是一個人能夠理解另一個人的獨特經歷,并對此做出反應的能力”[3]。荷蘭著名的心理學家弗朗斯·德瓦爾認為,共情有很多層內容,核心為人類的“情緒感染”本能,即將自己的情緒調整得同對方一致;演化的過程又增加了更復雜的能力,如“換位思考”,即有意識的感同身受[4]。“共情”引入傳播領域后,便有了共情傳播的說法,指“共同或相似情緒、情感的形成過程和傳遞、擴散過程”,其將傳播層次擴展至“個體對個體”“個體對群體”“群體對個體”“群體對群體”[5]。這是目前學界公認的對于共情傳播的闡釋。本文將B站自制紀錄片對受眾的共情傳播劃為兩個層次:第一個層次立足于個體,即紀錄片通過面孔特寫鏡頭運用、凸顯內聚焦敘事等策略,引導受眾進行情緒感染與換位思考;第二個層次作用于群體,即紀錄片通過設置彈幕與跨平臺傳播等方式引導受眾產生“群體共情”。

1 研究設計

1.1 研究樣本

本文采用內容分析法,提取B站“自制”紀錄片專題中所有紀錄片的第2集,共66個視頻,將其作為研究樣本。采樣時間為2023年1月18日。

1.2 編碼類目

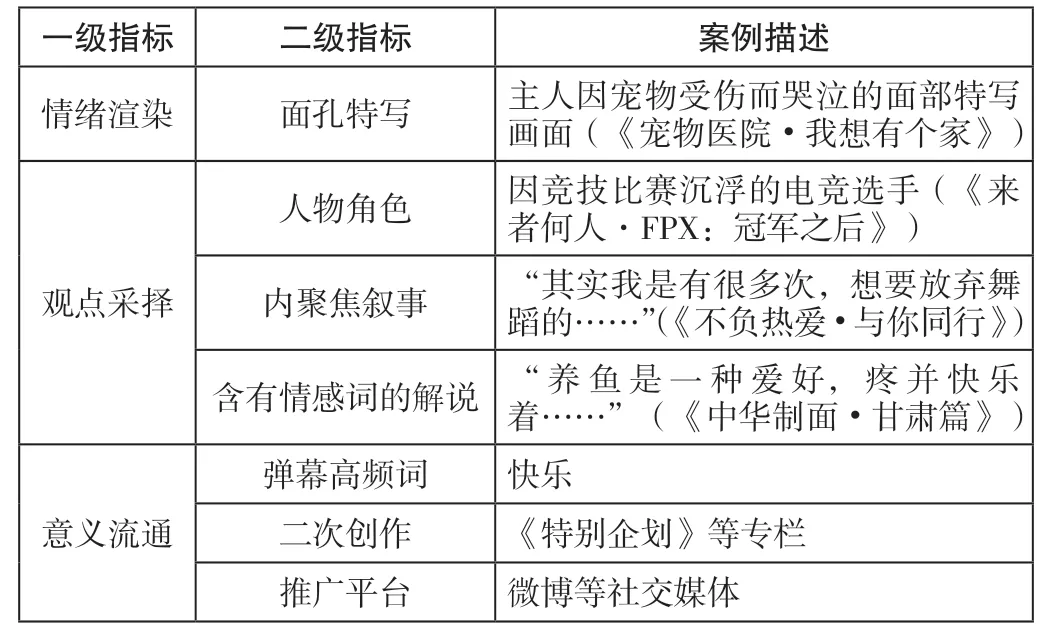

依據弗朗斯·德瓦爾對共情層次的劃分,本研究將編碼表的一級指標歸納為“情緒渲染”“觀點采擇”和“意義流通”,與之對應的紀錄片構成要素與互動路徑為二級指標。在“情緒感染”階段,紀錄片通過面孔特寫讓觀眾在不經意間形成與人物相同或相似的情緒體驗;在“觀點采擇”階段,紀錄片通過人物角色、內聚焦敘事與富有情感的解說詞,引導受眾感同身受;在“意義流通”階段,紀錄片借助彈幕、二創專欄與跨媒體傳播,在意義流通中將個體層面的共情延伸至群體共情。本研究采用這些指標研究B站自制紀錄片的共情傳播(見表1)。為保證編碼結果客觀、科學,包括筆者在內的2位編碼員遵循詳盡無遺并且相互排斥的原則,對提取出的66個樣本進行分析。

表1 紀錄片共情傳播的內容分析編碼表

1.3 統計結果

在特寫鏡頭中,面孔特寫占據30%。這些素材中有主人因寵物受傷而哭泣的畫面、舊書店店主在書海漫游的滿足畫面、大學生在漫畫比賽中獲獎時的喜悅畫面等。紀錄片通過這些觸人心弦的面孔特寫鏡頭,彰顯人物的內在情感與精神狀態,這是其強調人物情緒價值的傳播策略。

紀錄片中重復出現各行各業的普通人和受眾易接觸到的身邊人等人物角色,以激發受眾的角色共鳴。對于從事冷門職業與特殊職業的人物,紀錄片運用內聚焦敘事等策略增加受眾對人物的認同(見表2)。只使用內聚焦敘事的紀錄片有10部,其余紀錄片將內聚焦與其他敘事視角混雜使用。紀錄片人物以自身視角敘述經歷與流露情感,更具說服力與感染力,也易拉近與受眾的距離。

表2 人物角色統計表

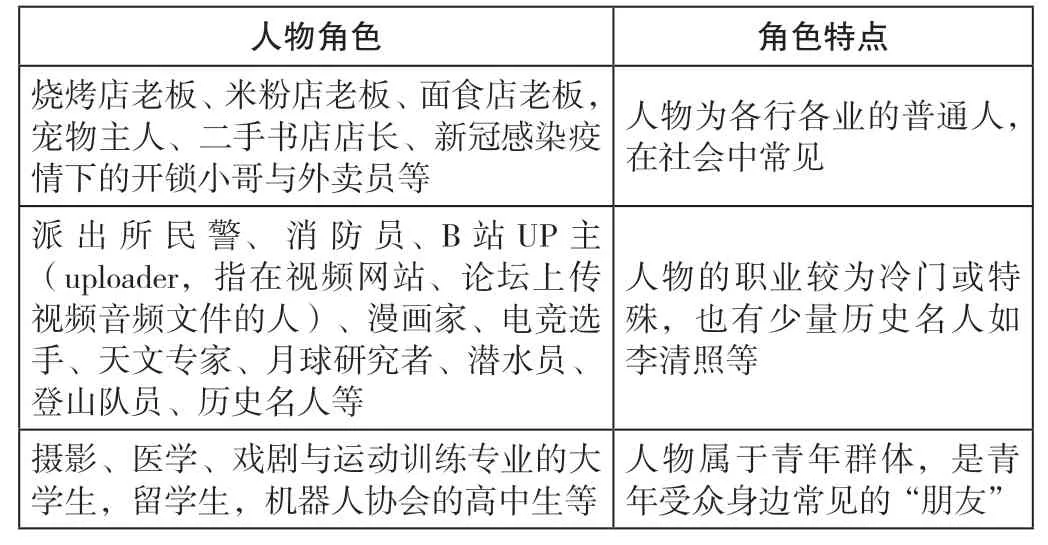

解說詞闡釋紀錄片的畫面信息,呈現制作方的主觀評價,兼顧受眾的態度情感與信息需求,內含情感導向。筆者對研究樣本的解說詞進行分析,發現情感詞共出現56次。其中,“快樂”“滿足”等正向情感詞31次,占比約55%(見圖1)。這些情感皆是人的共通情感。借助含有情感詞的解說詞,紀錄片凸顯出自身的思想價值和傳播力,易引發受眾共情。

圖1 解說詞中的情感詞統計

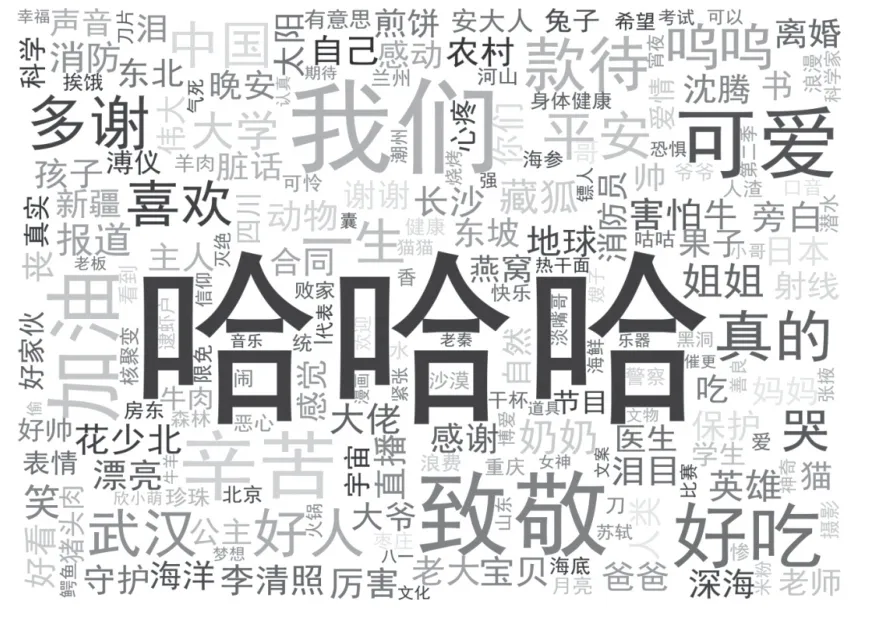

共情是個人對他人情緒或精神的感受和認知,彈幕文本是受眾觀看視頻后情緒反饋的載體。有些受眾在觀看紀錄片時,會感同身受地發表包含個人情緒的彈幕。因此,本文將彈幕中能夠表達受眾情緒狀態的詞語稱為共情類詞語。筆者使用 Python 軟件抓取樣本中的彈幕文本。從圖2可以看出,共情類詞語占比較大。經統計,“加油”“哈哈哈”“辛苦”“可愛”等能夠表達受眾情緒的詞語占比40%。這些飽含受眾情感傾向的彈幕文本,彰顯了受眾與紀錄片內容的情感共振。

圖2 彈幕詞云圖

每部紀錄片下設《特別企劃》《UP主和你一起看》《這很小牛》《想讀就讀》等二創專欄,激勵受眾利用素材自主創作。此外,每部紀錄片的宣傳都涉及網媒報道與微博、微信刊發等聯合傳播,旨在打通引導受眾共情的渠道。如B站紀錄片自制專題中播放量排名居首位的“守護解放西”系列,其微博話題討論量已超16.8萬次,微博閱讀量超4.5億次,網媒相關報道超過2 400條。

2 B站自制紀錄片的情緒渲染:運用面孔特寫鏡頭

面孔是情緒輸出的良好途徑。紀錄片所呈現的面孔是受眾鑒別人物情緒的主要標志,也是紀錄片進行情緒渲染的要素之一。為順應受眾的觀影習慣,紀錄片基于手機等小屏播放渠道,利用特寫的面孔鏡頭突出人物細膩的情感,強化受眾感官上的刺激。

情緒傳染是個體共情的基礎,即在無意識之間將自己的情緒調整得同對方一致[6]。這一感知共情的生理基礎是鏡像神經元。它使受眾對觀察到的人物情緒、動作有感同身受的體驗[7]。B站自制紀錄片突出人物的面部表情與姿態表情,如嘴角上翹的微笑面孔、痛苦時的垂首掩面、悲傷迷茫時的眉頭緊鎖等,借助人物情緒的特寫畫面感染受眾,以喚起他們相同或相似情緒。

情緒分為積極情緒與消極情緒。積極情緒如快樂、興趣、滿足等,消極情緒如痛苦、悲傷、憤怒、恐懼等[8]。B站紀錄片多為社會人文類與自然類紀錄片。社會人文類紀錄片塑造出的最高頻的積極情緒與消極情緒分別為“快樂”與“憂慮”。“快樂”面孔常出現于人物薪火相傳、完成任務、為他人提供幫助等情境中。“憂慮”常出現于人物任務失利與前途茫然等情境中。B站自制紀錄片往往展現多位人物的神情與動作等非語言符號,利用“重復”手法來強調未經修飾的真情實感,強化情緒輸出的視覺張力。重復傳遞人物較為強烈的情緒,無疑是紀錄片常用的作用于受眾感官認知層面的情感化傳播策略。

情緒感染類紀錄片不局限于社會人文類紀錄片。例如,自然類紀錄片以動物的自然生活類比人類的社會生活,借助動物的某些類人化的情緒表達與沖突矛盾,運用特寫鏡頭進行擬人化的情感投射,建立一種親密感。美國動物科學家坦普爾·葛蘭汀指出動物具有憤怒、恐懼、興趣、期望、分離焦慮與社會依戀等情感[9]。我國歷來也有“萬物有靈”等理念。人與動物有著豐富且相似的情緒,受眾能從動物身上感受到“愛”“喜悅”“悲傷”等。借助情緒,紀錄片引導了受眾共情的情感方向。積極情緒喚起受眾的正向情感,進而影響受眾的態度、認知與行為,更容易令受眾產生利社會行為。消極情緒也能獲取正向的反饋,讓受眾在反思中領悟紀錄片所傳遞的意義,從而形成正向的情感理念與態度。

3 B站自制紀錄片的觀點采擇:凸顯內聚焦敘事

情感渲染之后,便是有意識的感同身受,即認知層面上的“角色采擇”“觀點采擇”。受眾有認知到人物所處的情境與心理狀態的能力,但這種認知能力受到紀錄片敘述視角的限制。內聚焦的視角基于故事內人物的感知;外聚焦僅僅觀察人物的外部言行,不透視人物的內心[10]。B站紀錄片結合內聚焦與外聚焦敘事,在客觀地觀察與記錄社會現實的前提下,給予人物以第一人稱講述自己故事的機會。在引導受眾理解“人物都經歷了什么?”“人物為何產生某種情緒?為何出現某種表情?”等方面,B站紀錄片采用內聚焦敘事,對個體情感進行觀照。B站自制紀錄片應用內聚焦敘事,將故事穿插在人物情感的表達框架中呈現,以增強人物情感的流露,打造人物與受眾面對面交流的傳播情境,從而令受眾產生代入式、沉浸式乃至同感式的情感體驗。

同時,紀錄片通過解說詞、背景音樂、同期聲和人物語調等強化受眾的情感體驗。特別是紀錄片的解說詞含有情感導向,解說詞中的情感詞能夠標記與強化人物的情感,在準確地連接起畫面信息的同時進一步調動受眾情緒。B站自制紀錄片中出現頻率最高的正負情感詞分別為“快樂”與“緊張”。但解說詞并未刻意煽情,而是如實記錄人物神態、行為與環境氛圍,客觀呈現出信息所含的情感驅動力。這一策略立足于紀錄片共情傳播的第二個層次,也就是激發受眾進行換位思考與感同身受的環節。紀錄片人物所處的生活情境與社會關系在內聚焦敘事中凸顯。這種敘事方式在滿足受眾求知欲的同時,令受眾深度理解紀錄片文本所包含的情感與意義,以引導受眾個體產生更深層次的共情。

4 B站自制紀錄片的情緒分享:群體共情

共情更容易發生在具有親密關系的同一群體之中。趣緣是一種促使群體快速匯聚的因素。因興趣而觀看紀錄片的受眾群體在新媒體平臺上進行信息交流與情緒共享,所進行的群體共情強烈且持久。作為群體共情的傳播載體,B站紀錄片平臺設置點贊、評論、發布彈幕、實時聊天室等互動模塊,為受眾提供情感表達空間,引導受眾共享,并在虛擬空間的互動中形成群體共情。發布實時彈幕是受眾在產生共情體驗后實時傳遞情緒、呼應其他受眾情緒的主要途徑。重復與相互附和的彈幕,是受眾群體基于虛擬的“身體在場”來共享情緒與彼此認同的群體共情的符號產物。

B站所設置的用戶反饋機制,為群體共情的發酵打牢了根基。受眾在B站平臺上根據紀錄片文本實時發布的彈幕與二次創作,屬于第三級文本。這類文本是受眾基于自身經驗對紀錄片素材的解碼,本就包含著情感與觀點。其中,彈幕更為明顯地記錄著受眾的情感流變與情緒共鳴。平臺設置彈幕,為受眾的“有感而發”、情感表達以及群體性的共情喚醒提供了空間,促進了群體的交流互動與情感認同。“淚目”“加油”等高頻彈幕詞,已然展露出受眾的情緒。B站還推出“一起聊”新功能,將在線觀看的用戶聚集于同一線上放映室,通過更靈活的分享渠道促進群體共情。與此同時,B站自制紀錄片設置《二次創作》專欄,收集用戶根據紀錄片所制作的優質混剪視頻,尊重受眾對于紀錄片的意義賦予,促使受眾與紀錄片建立更為親密的聯系。這種尊重與認可受眾自由解碼的激勵設置,激發了受眾更為強烈的互動和對紀錄片素材的共情,提高了受眾共情的凝聚度和紀錄片的美譽度。

綜上所述,一方面B站自制紀錄片通過人物面孔特寫鏡頭與凸顯內聚焦敘事,來感染受眾情緒,進而引導受眾對紀錄片人物進行自我投射、想象或者模擬人物的心理狀態;另一方面紀錄片平臺借助彈幕與二創專欄、開辟跨平臺賬號等一系列基于傳播反饋的互動操作,強化受眾群體的情感共振,有助于凝聚群體共情。

紀錄片的共情傳播策略勾連敘事情節,傳遞真情實感,引發受眾思考與自我投射。注重共情的紀錄片在承擔宣傳教育功能的同時令受眾感受到脈脈溫情,從而能更有效地提升情感內涵與主旨的傳播效果。共情傳播是紀錄片不受題材限制而迅速拉近與受眾心理距離的有效路徑。B站自制紀錄片運用共情傳播策略,在受眾群體中獲得了良好的傳播效果,為共情傳播提供了一定的參考。