中國展覽場館空間分布特征及影響因素

李佳肖 蔡衛民

[摘 要]研究展覽場館空間分布特征及驅動機制對推動展覽業高質量發展具有重要現實意義。文章綜合運用最近鄰指數、核密度分析和空間自相關等方法分析我國展覽場館的空間分布特征,并借助地理探測器模型探究其影響因素。結果表明:我國展覽場館數量與面積在空間上分布不均衡,總體呈“東密西疏”的結構特征;空間集聚特征明顯,呈“雙核雙次環核群—集聚散點”分布,與國家戰略布局在地域空間上相耦合。兩個高密度核心區分別為環珠三角城市群和環長三角城市群,兩個次級核心區分別為以北京、天津和廊坊為核心的城市群以及以濟南、淄博、濰坊和青島為核心的冀魯豫環核延伸群;展覽場館在空間分布上呈正向自相關,地區展覽場館集聚度與其鄰近地區呈現相似特征,“馬太效應”顯著,局部呈“雙高型、雙低型、低高型”三種關聯模式;展覽場館空間分布格局是人口規模、經濟實力、對外開放程度、政府指導、科技創新、產業結構和營商環境等多種因素交互耦合作用的結果。鑒于各區域間非均衡現象較為突出,應因地制宜、采取差異化發展策略,以促進我國展覽業體系合理布局、均衡發展。

[關鍵詞]展覽場館;分布特征;空間自相關;地理探測器;影響機理

[中圖分類號] F713.83 [文獻標識碼] A [文章編號] 1674-3784(2023)04-0080-09

展覽業作為近年發展迅速的新興服務業,具有投入產出高效益性、產業高聯動性等優勢,已成為構建現代市場體系和開放型經濟體系的重要平臺[1-2]。展覽場館作為展覽活動的空間載體,對其進行規劃建設是地方展覽業發展的基本依托,也是城市和地區展覽業發展水平的重要映射。早在2015年,國務院就出臺了《關于進一步促進展覽業改革發展的若干意見》,強調要按照國民經濟結構調整和區域協調發展戰略需要,科學規劃展覽業區域布局,建設一批具有世界影響力的國際展覽城市和展覽場館。隨著展覽經濟效益的持續釋放,地方政府陸續出臺會展業利好政策,如成都市發布的《成都市“十四五”國際會展之都建設規劃》(2022),西安市發布的《西安市會議會展產業三年行動計劃(2021—2023年)》,等等[3],推進重點展覽場館及配套設施建設,提升展會的承載能力,展覽場館建設隨之迭代。但是,當前部分地區展覽場館利用率偏低,另有地區展覽場館設施未能滿足展覽業所需[4]21,如何優化展覽場館空間布局,推動區域展覽業結構優化升級備受社會各界的關注。對我國展覽場館空間分布及其影響因素展開系統分析,利于優化全國展覽場館、展會布局,為推動展覽業體系布局合理、發展均衡提供參考依據,助力展覽業高質量發展。

1 文獻回顧

國外學者主要圍繞展覽場館建設與管理展開系列探討,具體涵蓋建筑設計[5]、服務管理[6]及場館智能化[7-8]等方面。隨著我國展覽業的起步發展,學界對展覽場館的研究也隨之增多,研究成果主要聚焦以下3個方面:(1)圍繞展覽場館經營管理展開定性分析。部分學者將研究視角聚焦于展覽場館的利用率,以個別城市為例,對其現狀、原因展開充分討論,并提出提升策略[9-11]。另有學者關注到展覽場館建設的市場影響,并以上海兩個會展中心為例展開研究,并提出系列管理對策[12]。(2)圍繞展覽場館與展覽業的互饋關系展開研究。有學者指出展覽場館的建設和運營對于提升展覽業區域競爭力起著關鍵作用[13],很大程度上影響著展覽業發展水平[14]。另有學者基于動態面板數據,利用系統廣義矩估計實證得出大型展覽場館建設對展覽業發展水平產生顯著正向影響[4]20。(3)圍繞區域展覽場館空間結構展開研究。隨著我國展覽業迅速發展,其在空間上的地理現象不斷顯現,部分學者對這一地理現象展開探討,普遍得出我國展覽業發展呈現鮮明的空間集聚[15]與非均衡特征[16]。另有學者對展覽場館的空間分布展開研究,例如任國巖和胡程元等分別以長三角城市群和江蘇省為例,從展覽場館集聚視角出發,綜合運用空間分析方法揭示其空間集聚特征,并通過定性分析總結其影響因素[17-18]。還有學者利用均衡指數和GIS空間分析法概括總結我國會展場館的空間結構[19]。

從現有研究成果看,有關展覽場館的研究已廣受關注,通過定性分析對其經營管理及其與展覽業的關系展開大量討論,對于其空間結構的研究雖已有涉獵,但整體而言較為薄弱,缺乏對其空間關聯特征和影響機理等方面的系統性深入探討。基于此,本文從地理空間視角出發,以我國展覽場館為研究對象,綜合運用最近鄰指數和核密度分析識別我國展覽場館空間集聚特征,通過空間自相關探究其空間關聯特征,運用地理探測器剖析其驅動因素,并厘清影響機理,以期為相關研究提供有益補充,在實踐方面為優化展覽業空間格局、促進區域間聯動發展提供參考借鑒,助力展覽業高質量、穩健發展。

2 研究方法與數據來源

2.1 數據來源

由于目前展覽場館統計口徑不一,面積較小的展覽場館規模有限,在投資力度、經濟效益產出等方面不具優勢,且對我國展覽場館資源代表性不強[4]21,故參照中國會展經濟研究會的統計方式,對室內展覽面積超過10 000m2 的展覽場館進行匯總。截至2019年,通過對中國會展經濟研究會官方網站的搜索共搜集到259座展覽場館的有效信息,利用百度地圖拾取坐標信息,借助ArcGIS 10.2軟件對展覽場館進行空間可視化處理。展覽場館數據來源于中國會展經濟研究會發布的《2019年度中國展覽數據統計報告》,同時結合各省、自治區和直轄市會展機構進行核實。影響因素各指標數據來源于2020年《中國統計年鑒》及各省、自治區和直轄市統計年鑒、統計公報(2019年),營商環境數據來源于《中國省份營商環境研究報告2022》。研究區域為中國內地(大陸)31個省(自治區、直轄市),不包括港澳臺地區。

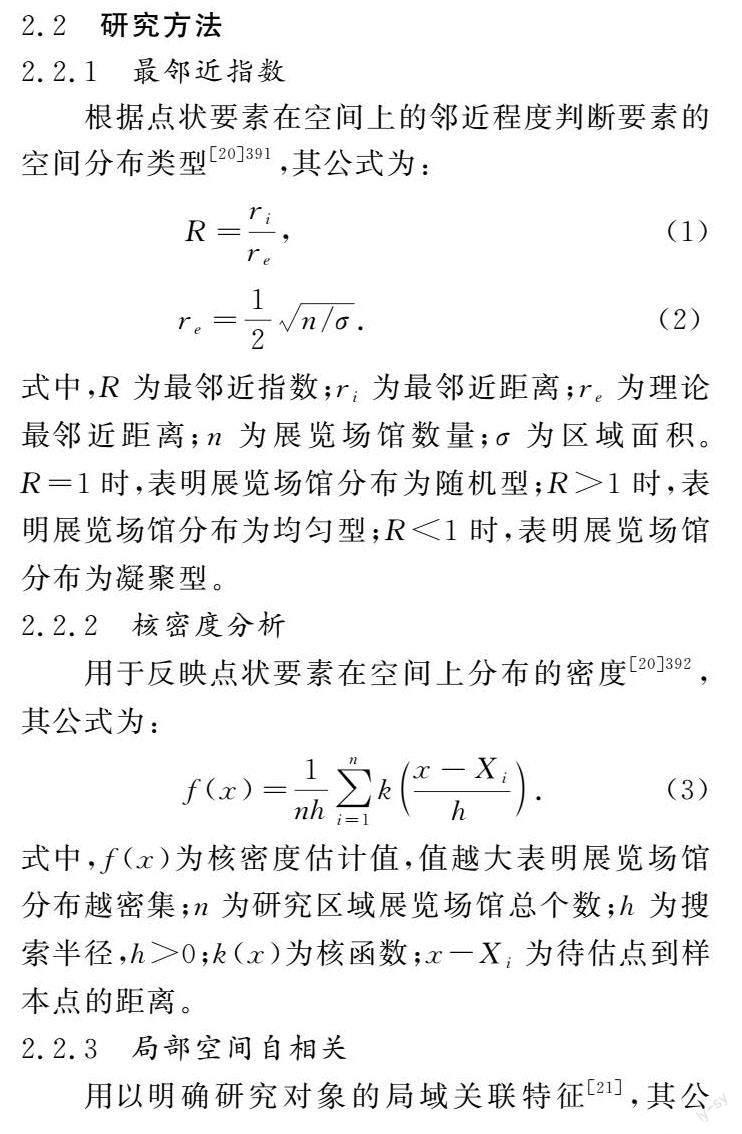

3 中國展覽場館空間分布特征

3.1 總體空間結構特征

展覽場館總體呈“東密西疏”的結構特征,數量與面積在空間上分布不均衡(圖1)。從地理區劃層面來看,呈現以華東地區為首的顯著極化格局,共分布展覽場館101處,占比39%;華南地區次之,占比15.44%;西北地區數量最少,僅有11處,占比為4.25%。就展覽場館面積而言,華東地區同樣處于首位,共4 634 600m2;華南地區次之,共2 377 500m2;西北地區展覽場館總面積最小,僅524 300萬m2。從省域層面來看,各省(自治區、直轄市)展覽場館分布數量差異顯著,其中山東41處、廣東27處、江蘇26處、浙江20處、河南17處和河北16處,這六個省的展覽場館數量超總量的半數,占比近60%,展覽場館已具規模優勢。新疆、廣西、寧夏、海南、西藏和青海六省(自治區)展覽場館數量極少,共占比3.09%。就展覽場館面積而言,廣東、山東、浙江、江蘇、上海和天津六省(直轄市)的展覽場館面積超全國總面積的半數,同樣表明上海和天津兩市的展覽場館規模較大。山西、甘肅、西藏、青海、海南和寧夏六省(自治區)的展覽場館面積極小,共占比2.64%,有待培育和發展。

3.2 空間集聚特征

展覽場館空間分布集聚態勢明顯,呈“雙核雙次環核群—集聚散點”分布。運用最鄰近指數分析展覽場館空間分布類型,結果顯示,最鄰近比率R 為0.48(R<1),Z得分為-15.94,顯著性水平P值<0.01,表明全國展覽場館在空間分布上呈鮮明集聚態勢,屬于凝聚分布類型。進一步運用ArcGIS 10.2軟件對全國展覽場館空間分布進行核密度測算,結果顯示,展覽場館在空間分布上形成兩個高密度核心區和兩個次級核心區,環繞核心區周圍形成環核群,且核心區均位于東部地區,其他展覽場館則主要呈散點狀坐落于全國版圖中。兩個高密度核心區分別為以廣州、深圳、東莞和佛山為核心層級擴散形成的環核珠三角城市群,以上海、蘇州、杭州為核心層級擴散形成的環核長三角城市群。兩個次級核心區分別為以北京、天津和廊坊為核心,輻射帶動周邊地區形成的環核城市群;以濟南、淄博、濰坊和青島為核心,向周邊輻射擴散形成的冀魯豫環核延伸群,雙核雙次環核群的空間格局同樣佐證我國展覽場館的空間集聚性。此外,湖南省內形成長株潭集聚點,福建省內形成莆田、廈門和泉州集聚點,展覽場館已具有集聚雛形。其他各地展覽場館主要依托省會城市呈散點狀分布,表明展覽場館的培育與發展有賴于城市資源要素的支撐。

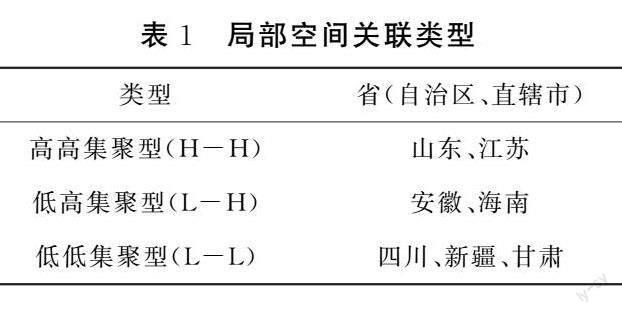

3.3 空間關聯特征

運用GeoDa軟件展開局部空間關聯分析,結果呈現3種關聯模式,即高高集聚型(H-H)、低高集聚型(L-H)和低低集聚型(L-L),如表1所示。

高高區(H-H):雙高模式表明該地自身及其鄰近區展覽場館分布密度值普遍較高,對其周圍地區產生正向空間擴散和溢出效應。根據局部空間關聯結果,以山東、江蘇兩省為核心呈現雙高型集聚態勢,與京津冀、河南和浙江等地形成強強空間聯動格局,發展成為連片高值簇,區域間發展處于相對均衡狀態。山東和江蘇兩省為展覽場館高密度區,展覽產業鏈完整且成熟,相關資源、要素向周邊省市溢出,京津冀、河南、浙江等地展覽場館發育條件已相對完好,承接空間輻射和溢出,共同形成展覽業集聚區,通過業務能力和品牌影響力的雙提升,高值區逐漸具備自我強化機制。整體而言,展覽場館規模大、專業化水平高,已形成展覽業發展基地。

低低區(L-L):雙低模式表明該地自身及其周圍展覽場館分布數量均較少。結果顯示,低低區集中分布在我國西部,輻射范圍較廣,以新疆、四川和甘肅為核心與其鄰近區形成集中連片發展滯后區。

低高區(L-H):低高模式表明該地展覽場館密度值較低但其周邊地區卻較高,呈現空間離散態勢,區域差異較大。局部空間關聯結果顯示,低高區零星分布,安徽和海南兩省呈顯著低高發展模式。長三角城市群和珠三角城市群展覽業水平較高,對外開放程度高且步伐快,國內外市場廣闊,對周邊地區資源和要素的空間吸引力強;安徽、海南兩省展覽業基礎尚未牢固,難以承接溢出效益,逐漸發展為區域凹地。

4 中國展覽場館空間分布影響因素分析

4.1 指標選取及說明

展覽場館是展覽業發展的空間載體,其空間分布受多種復雜因素共同作用。(1)經濟實力(F1)。展覽場館建設有賴于資金支持,地區經濟實力直接影響資金投入的力度和物質保障能力,故選取人均GDP(F1)表征[23]124。(2)人口規模(F2)。地方人口數量是展覽活動重要的客源市場,一定程度上反映了參展商和參展觀眾規模,故采用人口密度(F2)衡量[20]395。(3)對外開放程度(F3)。展覽業具有外向性特征,對外開放利于吸引外資、擴大國內外參展商和參展觀眾規模,是展覽業邁向國際化的基礎[24],故選取進出口總額占GDP比重(F3)予以表征[25]。(4)科技創新(F4)。科技創新助力展覽場館智能化建設,同時也是舉辦高質量展覽會的關鍵,兩者共同推進展覽場館空間分布優化,故選取國內3種專利申請授權量(F4)衡量[26]。(5)產業結構(F5)。第三產業發展基礎很大程度上影響著展覽業的發展環境,進而影響展覽場館的培育建設和良好運作,故選取第三產業所占比重衡量(F5)[23]125。(6)政府指導(F6)。展覽場館的空間布局與國家戰略密不可分,地方政府的規劃與指導對其產生重要影響,本文借鑒既往研究,選取地方財政支出表征(F6)[27]。(7)營商環境(F7)。良好的營商環境對于吸引客流、資金、企業及項目等作用顯著,選用營商環境指數衡量(F7)[28]。

4.2 因子探測結果分析

4.2.1 因子探測

借鑒阮文奇等對探測力值的劃分標準[29],根據探測結果得知(表2),各項因子均為核心因素,對展覽場館空間分布產生較強影響,且均通過了95%的顯著性檢驗。按照q值解釋力大小對各個影響因子進行排序,依次為:人口規模(0.919)>對外開放程度(0.814)>經濟實力(0.785)>政府指導(0.661)>科技創新(0.642)>產業結構(0.636)>營商環境(0.574)。由此可見,人口規模、對外開放水平以及地區經濟實力對展覽場館空間分布的影響最為突出。

4.2.2 交互探測

鑒于在實際發展中,展覽場館空間分布并非僅由某一單因子決定,故對影響因素展開交互探測以明晰不同因子共同作用對展覽場館空間分布的影響作用。由結果可知(表3),雙因子交互作用的解釋力度顯著增強。從交互類型上看,均為雙因子增強型,即雙因子交互作用大于兩個單因子中解釋力度較強的因子,影響力q 值顯著提高,表明因子間共同作用基本主導了我國展覽場館的空間分布。從交互影響力來看,人口規模與經濟實力(F2∩F1)的交互作用最強,q 值高達0.970;人口規模與對外開放程度(F2∩F3)次之,q 值為0.964;人口規模與產業結構(F2∩F5)的影響力q 值為0.961。可見,人口規模與其他因子產生合力時影響作用更加突出,再次佐證我國各地呈現以人口規模驅動展覽場館空間布局的鮮明特征。

4.3 影響機理

(1)人口規模。人口規模是影響我國展覽場館空間分布最主要的核心因素,起重要引領作用,q 值為0.919,且極為顯著。人口規模從人力資源和市場需求兩個維度起作用:一方面,當前我國會展人才培養滯后于行業發展,相當部分從業人員并非專業出身,地區人口數量眾多,服務業人力資源稟賦相對較多,為展覽活動的組織管理及展覽場館的運營提供人力資源支持。另一方面,人口規模是地區潛在客源市場規模的直觀表征,人口密度值越高、規模越大,參與展覽貿易活動的可能性越大,越有利于實現潛在客源向現實客源的轉化。隨著展覽業的繁榮及其在國民經濟中地位的上升,展覽剛性需求助推展覽場館建設,通過供求關系的良性互動,促進其規模擴大,進而形成空間集聚。北京、天津和上海三地是我國人口重要集聚區,截至2020年底,人口規模達6 064萬,占全國總量的4.29%,展覽、會議、展貿等活動開展頻繁,客源市場的需求量為展覽場館的建設和布局提供了重要指引。

(2)對外開放程度。對外開放水平對我國展覽場館空間分布的影響力度較大,為展覽場館的建設和培育提供良好契機,q 值為0.814,且極為顯著。自改革開放以來,展覽業為我國招商引資搭建了平臺,根據外貿需求舉辦各種洽談會、經貿展,促進對外交流與合作,如廣交會、上交會和投洽會等。相應地,對外開放為我國展覽業發展提供了新的契機,促進展覽業迅速發展,業務不斷壯大,客觀要求培育建設具有相應承載能力的展覽設施,展覽場館建設也隨之迭代,推動展館建設從“北上廣”遍及全國大中小城市。隨著對外開放的持續深入,展覽業向市場化、專業化和國際化方向邁進,展覽場館建設也不斷普遍化和大型化。較中西部地區而言,我國東部沿海地區對外開放較早且水平較高,利于展覽場館的空間集群。

(3)經濟實力。經濟實力對展覽場館的空間分布起著重要的支撐作用,影響力q 值為0.785,且極為顯著。一方面,地區強大的經濟實力為展覽場館建設和布局提供了必要的資金支持,在財政支出、公共服務等方面提供了基本保障,為展覽場館的維護運營、規模擴大提供了經濟支撐。另一方面,經濟發達地區開展國內外展貿活動頻率較高,對展覽場館的需求量大,促進展覽場館空間集聚。長三角、珠三角和京津冀三大城市群作為領跑者,經濟實力雄厚,為展覽場館的建設以及基礎設施的完善提供物質保障,展覽場館集聚效應強,成為我國展覽業繁榮發展的奠基石。反之,中西部地區則分布較為零散。

(4)政府指導。政府指導的探測力q 值為0.661,且較為顯著,表明政府的引導與規劃對我國展覽場館的現有空間格局產生重要影響。政府對地方展覽業發展的引導和規劃是對國家重大發展戰略的具體落實,不僅體現在推動地方和區域展覽業發展所制定的宏觀政策與發展規劃上,同時也反映著政府對地方展覽業發展所提供的公共服務與支持。我國展覽場館空間布局與國家戰略布局相契合,國家戰略的部署與延伸客觀要求打造國家級會展平臺,建設超大型展覽場館,天津國家會展中心、上海國家會展中心和廣交會展館分別對應我國京津冀協同發展戰略、長三角一體化發展戰略和粵港澳大灣區戰略,在推動國民經濟與社會發展中扮演重要角色。此外,在促進展覽業體系建設過程中,地方政府陸續出臺多項政策,支持展覽場館的培育與建設,國務院印發的《關于進一步促進展覽業改革發展的若干意見》(國發〔2015〕15號)明確指出,要統籌全國展館、展會布局和區域展覽業發展。此后各地政府陸續出臺會展利好政策,要求結合地方實際培育建設不同規模展覽場館,以促進展覽業空間結構優化。

(5)科技創新。科技創新能力對展覽場館的空間分布產生重要驅動作用,影響力q 值為0.642,且較為顯著。隨著社會經濟發展和信息化水平的提升,科技創新對產業發展至關重要,日益成為產業轉型升級的先導。隨著展覽業經濟發展的壯大,各大城市掀起建館熱潮,科技創新水平高的地區不僅能夠提升建設效率,同時可以借助數字科技成果使其極具創新理念,成為提升產業競爭力的重要法寶。此外,科技成果的應用利于提高資源利用率,從而降低設備維護、更換成本,成為展覽場館選址建設不可或缺的考量因素。

(6)產業結構。第三產業發展壯大為展覽場館建設落地奠定了產業基礎,同樣對其空間分布產生重要作用,q 值為0.636,且具有一定的顯著性。展覽場館的空間布局與城市產業結構密切相關,第三產業發達,意味著地區具備展覽業發展的基礎條件。同時也表明,地區住宿、餐飲、通信、文化傳媒等相關行業業態相對成熟,區域服務接待能力較強,為展覽活動的舉辦提供配套設施和接待環境,故第三產業發展水平的空間分異和發展變化在很大程度上左右著展覽場館布局和優化調整方向。反之,第三產業發展相對落后的地區,綜合服務能力有限,大型展覽場館運營的基礎、配套設施則難以跟進,進而制約數量增加和規模擴大,在空間上呈零散分布。

(7)營商環境。營商環境對我國展覽場館空間分布產生一定的影響,q 值為0.574,且較為顯著。展覽業作為構建現代市場體系和開放型經濟體系的重要平臺,同樣有賴于地區所打造的營商環境。良好的營商環境能促進經貿活動的開展,有利于吸引海外資本及項目的投入,擴大國內外參展企業規模和觀眾規模,增加展覽業務,提升國際展會舉辦頻率,從而對規模大、水平高的展覽場館需求更大,客觀要求完善供給體系,特別是展覽場館的建設與優化布局,以提高供給適配性,推動展覽業規模擴大、效益提升。相較中西部地區而言,我國東部沿海地區貿易發達、市場活躍度和展貿交易率高,展覽場館集群度也普遍較高。

由上述分析得知,我國展覽場館空間格局的形成是一個不斷發展且復雜多變的過程,是人口規模、對外開放、經濟實力、政府指導、科技創新、產業結構及營商環境等多種因素交互耦合作用的結果(圖2)。人口規模為展覽業發展培育客源潛力,其地域差異引領展覽場館的空間分布格局;對外開放程度為展覽場館的培育提供了良好契機,促進展覽場館培育和規模壯大;地方經濟實力為展覽場館等基礎設施建設和完善提供資金支持和物質保障,進而起到了強有力的支撐作用;政府通過頒布政策文件為地方展覽業發展和展館布局提供了指導,出臺系列利好政策為其提供服務與支持;在新舊動能轉換的關鍵期,科技創新在展覽業轉型升級、提質增效中扮演至關重要的角色,科技創新為展覽場館智能化發展、運營培育上升潛力,注入新鮮活力,進而驅動展覽場館的空間分布;產業結構和營商環境為展覽場館發育奠定基礎、提供發展條件。此外,人口規模和產業結構與其他因子產生顯著的互補作用,其合力進一步強化了展覽場館現有空間分布格局。

5 結論與討論

5.1 結論

文章綜合運用空間分析方法識別了全國尺度下展覽場館的空間分布、集聚和關聯特征,在此基礎上借助地理探測器模型剖析影響其空間分布的主要因素,并提煉出影響機理。主要結論如下:

(1)展覽場館數量與面積在空間上分布不均衡,總體呈“東密西疏”的結構特征,由東部沿海向內陸呈依次遞減的態勢;展覽場館空間集聚特征明顯,在空間上呈“雙核雙次環核群—集聚散點”分布,與國家戰略布局在地域空間上相耦合,兩個高密度核心區分別為環珠三角城市群和環長三角城市群,兩個次級核心區分別為以北京、天津和廊坊為核心的城市群以及以濟南、淄博、濰坊和青島為核心的冀魯豫環核延伸群。

(2)中國展覽場館在空間分布上呈正向空間自相關,地區展覽場館集聚度與其鄰近地區呈現相似特征,“馬太效應”明顯。局部呈“雙高型、雙低型、低高型”3種關聯模式,分別為:以山東、江蘇兩省為核心表現出雙高型集聚態勢,與京津冀、河南、浙江等地形成強強空間聯動格局,發展成為連片高值簇;以新疆、四川和甘肅為核心表現出雙低型集聚態勢,與其鄰近區形成集中連片發展滯后區;以安徽和海南二省為核心表現出低高型集聚態勢。

(3)中國展覽場館空間分布格局是人口規模、對外開放、經濟實力、政府指導、科技創新、產業結構和營商環境等多種因素交互耦合作用的結果。其中,人口規模是引領我國展覽場館空間分布最主要的核心因素,政府政策在宏觀層面對展館的空間布局予以指導,對外開放為展館建設提供新契機,經濟實力則為展館建設和發展提供了物質保障,科技創新是展館智能化的內在驅動力,產業結構和營商環境為展館發育奠定了基礎、提供了發展條件,人口規模和產業結構與其他因子的合力進一步強化了展覽場館現有空間格局。

5.2 討論

展覽場館作為展覽業發展的空間載體,同時也是展示地區展貿經濟水平的重要窗口。上述研究得出我國展覽場館呈“東密西疏”的空間結構特征,東、中、西部集聚水平差異較大,結合其空間分布特征及影響因素,為我國展覽場館科學規劃、合理布局提出以下建議:

(1)對于高集聚區而言,應做好戰略定位,推動發展著力點從數量擴張向提質增效轉變。長三角、珠三角等展覽場館高密度區,展覽基礎設施相對完備,展覽場館極具規模優勢,應將展覽場館數量與規模控制在合理區間,充分利用現有的展覽場館資源和集聚優勢;建立良好的區域競合機制,明確不同規模展覽場館的功能定位,大型展館應注重優化規模結構,培育極具影響力的國際性品牌展會項目。次級規模展覽場館應與城市產業基礎、資源稟賦有機銜接,打造具有行業影響力的專業型展會,培育發展專業型展館設施,促進區域展覽場館的層級化、差異化和互補化發展;完善會展人才供給機制,提升現有從業人員素養,自主培養會展高端復合型人才,以匹配不斷優化的展覽業供給體系,為展覽業數字化、智能化轉型提供人才保障。

(2)對于低密度區而言,應充分認識并重視發展展覽業,統籌安排展覽場館建設培育及其空間布局。展覽業以展覽場館為空間載體,應不斷提高地區經濟實力,為完善展覽基礎設施和上層設施提供必要的資金支持,同時也應完善財稅政策和公共服務保障體系,主動營造適合展覽場館運作的良好環境;充分挖掘現有資源、要素,以地方優勢、特色產業為導向,培育優質展會項目,依托中轉旅游城市建設與其特征稟性相符的專業型展覽場館,打造區域品牌,擴大市場規模;創新區域合作模式,積極融入京津冀、長江經濟帶、粵港澳大灣區等重大戰略中,承接其展覽資源要素外溢,提高開放水平,優化邊境貿易形式,以“一帶一路”倡議為契機,打造區域會展高地。

本研究也存有不足之處:考慮到數據的可獲取性,只探究了我國展覽場館的分布現狀,未來可從時空兩大維度對其動態演化規律展開更深層次的探討;尚未觸及展覽場館的分類分析,國內外展覽業在不斷發展壯大,展覽場館的類型也在不斷細分,后續可對不同類型展覽場館展開縱深研究,深度剖析其空間分布規律和影響機理,并梳理發展模式,提出優化路徑;限于數據的可獲取性,未來展覽場館空間分布影響因素選取的全面性同樣有待進一步加強。

參考文獻

[1] 汪秋菊,黃明,姚佳.績效視角下中國展覽業時空演化格局及耦合關系[J].地理與地理信息科學,2020(1):136-142.

[2] 吳青蘭,陳民偉,耿松濤.城市會展業經濟影響評估模型與實證:以廈門市為例[J].統計與決策,2022(15):39-44.

[3] 夏龍,申強,王軍強.會展業發展與產業結構轉型升級:基于中介效應的實證[J].產經評論,2020(6):114-126.

[4] 張淑華,朱玉蓉,陳虹全.大型展館建設對中國展覽業發展的影響:基于城市動態面板數據的系統廣義矩估計法[J].旅游科學,2020(1):20-32.

[5] FAOUZI K, MAY E B, FATNA B, et al. A smartdynamic crowd evacuation system for exhibition centers[J].Procedia computer science,2021,184:218-225.

[6] CHOI H,KIM S.A content service deployment planfor metaverse museum exhibitions:centering on thecombination of beacons and HMDs[J].Internationaljournal of information management,2017(1):1519-1527.

[7] LI H,JOSEPH K N, VICTOR C W, et al.Fast indoorlocalization for exhibition venues with calibrating heterogeneousmobile devices[J].Internet of things,2018(4):175-186.

[8] KIM I,HWANG C,HWANG I,et al.Influence of emotionalresponding factors of visitors to digital archiveexhibition venues on exhibition success throughimmersion and satisfaction[J].Journal of the Korea societyof digital industry and information management,2016(3):294-381.

[9] 永樹理,趙光洲,李凱.大型國際會展活動場館后續利用價值探析:以昆明世界園藝博覽會為例[J].價格理論與實踐,2015(12):173-175.

[10] 趙伯艷,趙夢蝶.老舊會展場館利用率提升策略探析:以青島X會展中心為例[J].中國發展,2020(4):22-26.

[11] 孫楊,王婷偉.產業集聚與區域平衡發展:城市會展場館使用效率對比研究[J].吉林工商學院學報,2020(5):26-31.

[12] 賈岷江,萬春林,岳培宇.大型會展場館建設的市場影響與管理對策研究:以上海兩大會展中心為例[J].城市觀察,2017(4):60-70.

[13] 胡平.基于展館視角的我國會展區域競爭力差異分析[J].商業經濟與管理,2008(3):64-68.

[14] 劉旭,李安琪,劉夢夢,等.基于增長極理論的沈陽國際展覽中心發展研究[J].現代商業,2014(15):122-123.

[15] 戴光全,陳欣.因特網視角下的中國展覽業時空特征[J].地理研究,2010(12):2143-2154.

[16] 羅秋菊,羅倩文.中國省域展覽業與經濟相關關系及其空間溢出研究[J].地理科學,2016(11):1729-1735.

[17] 任國巖.長三角會展場館空間集聚特征及影響因素[J].經濟地理,2014(9):86-92.

[18] 胡程元,王承云.江蘇省會展場館空間集聚研究[J].當代經濟,2017(28):37-39.

[19] 李巧.中國會展場館空間分布特征研究[J].商展經濟,2021(23):1-3.

[20] 王金偉,郭嘉欣,劉乙,等.中國滑雪場空間分布特征及其影響因素[J].地理研究,2022(2):390-405.

[21] 唐健雄,馬夢瑤.中國工業旅游示范點空間分布特征及影響因素[J].資源科學,2020(6):1188-1198.

[22] 王勁峰,徐成東.地理探測器:原理與展望[J].地理學報,2017(1):116-134.

[23] 肖曄,趙林,吳殿廷.中國會展業與會展教育耦合協調度評價及影響因素[J].經濟地理,2020(3):119-128.

[24] 高欣,張磊.基于灰色關聯分析法的會展業發展影響因素分析:以大連市為例[J].哈爾濱商業大學學報(社會科學版),2011(6):110-114.

[25] 劉大均,陳君子,賈垚焱.中國會展客流的空間格局與影響因素[J].經濟地理,2019(12):103-109.

[26] 劉林艷.互聯網驅動的展覽業商業模式創新[J].中國流通經濟,2018(9):74-84.

[27] 潘方杰,王宏志,宋明潔,等.基于GIS的中國A 級物流企業時空演變特征及其影響因素[J].長江流域資源與環境,2020(10):2186-2199.

[28] 張三保,康璧成,張志學.中國省份營商環境評價:指標體系與量化分析[J].經濟管理,2020(4):5-19.

[29] 阮文奇,張舒寧,李勇泉,等.中國赴泰旅游需求時空分異及其影響因素[J].旅游學刊,2019(5):76-89.

[實習編輯:吳宇玲; 責任編輯:呂觀盛]