簡單性追求中的本體論危機:以喬姆斯基的語言研究為例①

周玉華 胡朋志

追求研究方法、過程和結果的簡化是科學研究中的常態。作為人類認識活動中的普遍技術性追求,簡單性原則不應成為研究的束縛,更不應成為認識研究對象時的主觀限制。本文以喬姆斯基語言研究中的簡單性追求為例,討論簡單性原則應用于本體領域之后可能帶來的認識危機。

1. 喬姆斯基簡單性概念的來源與演變

喬姆斯基明確表示自己的簡單性思想來自于古德曼和蒯因,尤其是兩者的“建構唯名論”(Constructive Nominalism)思想,并間接受到了卡爾納普“建構系統理論”(Constructional System)的影響。“建構系統,即有關對象或者概念的認識—邏輯系統……其目標在于依據有限的基礎概念一步步推導出或‘建構’起所有的概念,最終生成概念譜系,在其中每一個概念均有其明確的位置。”(Carnap,1967)卡爾納普認為建構系統的簡單性取決于基本元素和基本關系的數量,數量越少,系統越簡單。古德曼和蒯因最初對簡單性的解釋也延續了卡爾納普的方法。然而2位學者很快發現,僅減少基本元素和關系的數量無法真正簡化理論表述,研究應該關注的是理論內在的簡單性,即系統內在表征層次和運算方法上的簡化,這被稱為“真實的經濟性”(Real economy)。(Goodman et al.,1947)

在隨后的15年間,古德曼持續關注簡單性研究,1955年他總結性地寫道:“簡單性不再是我們僅在真理已被獲得之后才會認真考慮的想法,尋求真理就是尋求一個真實的系統,而尋求一個系統正是要尋求簡單性。”(Goodman,1955)將簡單性融入真理且在某種程度上將其與真理等同顯著提升了簡單性在理論體系中的地位。簡單性不再只是一種基于邏輯運算的技術要求,同時還是一項建構系統能否有效認識真理的普遍要求。這一提升與卡爾納普、古德曼的理論目標一致,卡爾納普的《世界的邏輯結構》(TheLogicalStructureoftheWorld)和古德曼的《表象的結構》(TheStructureofAppearance)都是希望通過邏輯等技術手段的運用來構建有關概念或者世界的清晰的真理性認識。

20世紀50年代初,喬姆斯基正在古德曼的指導下學習,其1955年完成的重要著作《語言學理論的邏輯結構》(TheLogicalStructureofLinguisticTheory)從標題來看就是對卡爾納普和古德曼研究的直接借鑒。這種直接借鑒讓喬姆斯基得以在簡短地關注“表面的經濟性”之后,最晚于1955年便開始專注“真實的經濟性”,探求語言學理論內在的簡單性。

喬姆斯基(1995)對自己的簡單性追求總結如下:

理論內在的簡單性是普遍語法的一部分,是決定語言經驗和I-語言關系的程序的一部分,其地位類似一個物理常量。在早期研究中,這一內在概念以評價程序的方式出現……到了原則與參數框架則要解決解釋充分性問題……現在相似的問題再次浮現,這次表現為不同推導方式中的經濟性考量,以便將那些不符合理論內在簡單性的推導排除在外……此時,進一步的問題產生了,即“最簡方案”問題。

喬姆斯基將自己的簡單性追求分為3個階段:評價程序、原則與參數框架、最簡方案。首先,評價程序與結構主義語言學的語法發現程序相對,后者要求基于語料構建語法,但喬姆斯基認為這只會“陷入更加詳盡、更加復雜的迷宮”(Chomsky,1957)。評價程序的要求要低很多,只要求對給定2個語法G1和G2哪一個更好做出評價,“我們總是會發現在不同語法間進行選擇的一個考慮因素是最終生成的語法的簡單性”(Chomsky, 1975)。其次,原則與參數框架所要解決的解釋充分性問題,其核心正是兒童語言習得問題。喬姆斯基設定人類的語言包含一些固定不變的原則,每個原則與一些參數相連,通過參數的不同設定最終生成不同的具體語言。原則經由生物遺傳而來,解釋人類語言的普遍性問題,參數的設定以語言經驗刺激為基礎,解釋了人類語言的多樣性問題。最后,最簡方案進一步強化了原則與參數框架對簡單性的追求,將參數及其設定排除在普遍語法(Universal Grammar)之外,因而擺脫了具體語言及其習得中的細節問題,這為后續語言專屬因素的進一步簡化和語言基因突變進化觀的提出提供了基礎。

2. 喬姆斯基簡單性追求中的本體論轉變

簡單性首先是認識的方法和標準,我們稱之為“方法簡單性”。方法簡單性就是視簡單性為一種實用且可操作的研究方法。愛因斯坦(1976)認為人類的認識“自由”受到2個原則的制約:理論與經驗的一致性和邏輯簡單性。第一個原則雖然非常重要,但它存在2個問題:第一,“人們常常,甚至總是可以用人為的補充假設來使理論同事實相適應”;第二,“基本概念和公理距離直接可觀察的東西愈來愈遠,以致于用事實來驗證理論的含義也就變得愈來愈困難和更費時日”。這2個問題密切相關,正因為理論難以直接接受經驗事實的檢驗,而來自人為假設的理論又不止一個且均同事實相適應,簡單性原則才會成為檢驗理論并對相互競爭的理論做出取舍的重要標準。在愛因斯坦之前,伽利略將“量化”手段引入科學研究,將事物之間的關系簡化為量的關系,這便是方法簡單性的具體化。泛言之,基于數學和邏輯方法進行的科學研究都包含一定的方法簡單性追求。

簡單性要求源自人類的生物本能,我們總是希望以最少的付出獲取最大的收益,所以簡單性原則中同樣包含著認識論訴求,我們稱之為“認識簡單性”。認識簡單性尤其表現為研究者對理論解釋系統性和普遍性的追求,以卡爾納普、古德曼等為代表的邏輯經驗主義者希望通過簡化的邏輯算子和算法從直接經驗構建起系統的、普遍的知識體系,這便是認識簡單性的表現。

方法簡單性和認識簡單性在喬姆斯基的語言研究中均表現明顯。在評價程序階段,喬姆斯基關注的是具體語法形態描述的方法問題,技術要求明確。喬姆斯基采用的主要技術手段是改寫(conversion),形式為“Xi→ Yi”,表示將每一個更大的句法單元改寫為更小的次一級的構成單元,如“S → NP VP”,表示句子“S”可被改寫為名詞短語“NP”和動詞短語“VP”。改寫規則有效地簡化了語法結構描述的方式和結果:一方面通過層級性的結構描述實現了復雜語法結構向簡單語法結構的還原;另一方面通過演繹方法,避免了結構主義語言學研究中歸納方法的不足,提升了生成語言學理論的普遍性。到了原則與參數框架階段,喬姆斯基關注的是兒童語言習得問題,喬姆斯基稱之為“柏拉圖的問題”,即貧乏的語言經驗輸入何以生成豐富的語言輸出?這本就是一個認識論問題。通過對語言中原則和參數的區分,喬姆斯基自認為充分解答了語言習得問題,也實現了對認識論問題解釋的有效簡化。

然而,喬姆斯基的簡單性追求不止于此,他認為,“自從伽利略以來,現代科學一直被他的原則指導,即自然是簡單的,科學家的任務正是要表明這一點”(Chomsky,2015)。喬姆斯基將伽利略原則具體化為“語言有多么完美?”,即語言官能在多大程度上可以被視為是對外部制約因素(語音和意義)提出的問題的完美解決方案。換句話說,基于自然界是完美的、簡單的這一認識框架,在人類的生物系統中,語言官能可以被限定在多小的范圍之內。(Chomsky,2007)最簡方案對作為自然實體的語言官能的關注表明,喬姆斯基的簡單性思想雖然來源于古德曼、蒯因及卡爾納普,但他已將簡單性追求從研究方法和認識方式擴展到了研究對象本身,做出了簡單性原則的本體論轉向。

3. 本體簡單性的危機

事實上,追求對于研究對象的本體性認識自始至終都是喬姆斯基語言研究的目標。喬姆斯基在20世紀60年代就明確區分了“語言能力”和“語言使用”,前者指語言使用者的內在能力,后者指語言使用者的外在表現,語言學研究的目標是解釋語言能力。這和索緒爾做出的“語言”和“言語”區分不同。在索緒爾的區分中,“語言”指的是所有使用者共享的抽象、穩定的語言系統,“言語”指個體使用的具體話語。索緒爾的“語言”是知識系統,可人為抽象提取;喬姆斯基的“語言能力”卻是自然實體,只能通過科學手段探索發現。因此,喬姆斯基的研究目標不是要人為建構一個抽象的知識體系以描述世界;他是要發現研究對象的本質和結構以解釋世界。

然而,在認識實踐中,簡化性要求具有明確的技術化傾向,其中方法簡單性是技術要求,認識簡單性是技術目標,兩者都可以通過人為的技術創新來實現。卡爾納普及后續的邏輯經驗主義者建立的人工語言(或稱“理想語言”)便是以邏輯為基礎的技術再造,充分體現了哲學家們希望通過技術手段掌控概念、意義及哲學分析的期待和努力。相對而言,本體簡單性只能是一種科學設想,至多也就是一種科學信念,因為研究對象本身不會因為人為的設定和操作而改變。

在喬姆斯基的研究中,從評價程序到最簡方案,他的簡單性追求之路充斥著各種可見的放棄:放棄了歸納方法,放棄了經驗的基礎作用,放棄了語義與語用,直至為了力證語言的完美性而放棄了所有“非原則性”因素。喬姆斯基所堅持的“原則性”因素指的是語言專屬的生物屬性和機能。最簡方案之后,喬姆斯基宣稱生成語言學研究已經過渡到了“生物語言學”階段,并對語言專屬因素的構成和來源解釋如下:(1)語言專屬因素僅包括遞歸運算機制,合并是其唯一操作;(2)合并操作和遞歸機制由基因突變而來并代代相傳。這一認識從本體論層面對作為人類生物認識器官的語言官能做出了最簡化描述。

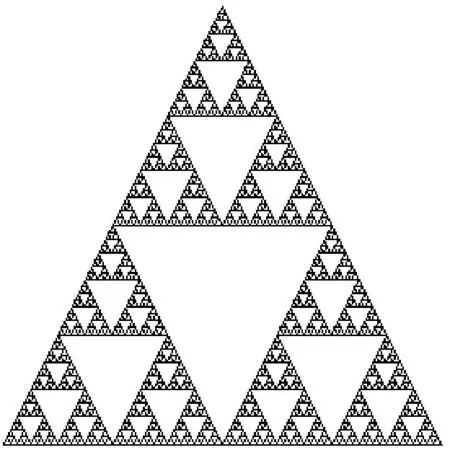

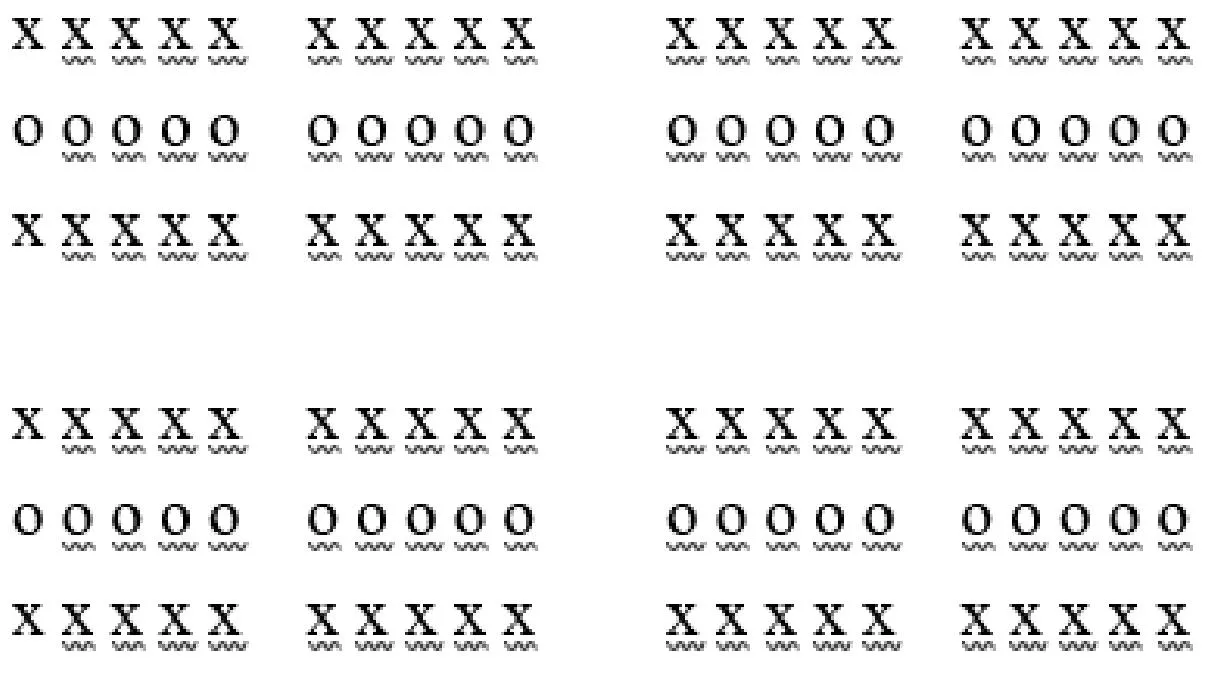

“合并”即組合。喬姆斯基(2005)認為“一般而言,合并形成的單位絕大部分是,可能總是,二元的”。“二元合并”即“兩兩組合”。舉例來說,合并元素Z和W生成集合{Z W}。還可以進一步將{Z W}作為一個整體與元素X合并生成{X {Z W}}。我們可以稱基于二元合并、層層嵌入構成的運算為“二元遞歸運算”(見圖1)。人類的語言使用受到發音和書寫方式的制約只能進行線性加工,所以在語音和句法上的確表現為二元遞歸特征。但人類認知系統中的合并操作和遞歸運算并非只有“二元”一種形式,它們還可以多元、多維進行。圖2為“謝爾賓斯基三角形”(Sierpinski Triangle)圖中三角形之間的“嵌套”關系非常明顯,遞歸特征突出。但不同于二元遞歸運算的是,圖中的三角形之間不再是線性排列關系,每一個三角形被切分之后都形成4個小三角形,它并不是兩兩合并的關系,而是4個一起構成了一個遞歸運算單元;同時和它們構成遞歸的也并不是它們被切分之前的大三角形,而是這個大三角形參與構成的更大一級的三角形。我們可以稱這種合并操作和遞歸運算為“多元遞歸運算”。遞歸運算還可以更加復雜。圖3中,第一排包含5個“x”,它們之間的關系并不必然是{ x { x { x { x { x }}}}},倒更有可能是{ x x x x x },組合后的新結構再與5個“o”及另外5個“x”組成另一個新結構體。隨后,這個新結構與其他相同的結構進一步組合,構成遞歸運算(Jackendoff,2011)。我們還可以設想對排列中的符號做大小、形態、顏色上的改變,如統一將每5個“x”和“o”組合中的第一、第三加粗、將第二、第四改為紅色,此時同樣可以實現結構上的遞歸。我們可以稱此類包含多元且多維形態的合并操作和遞歸運算為“復合遞歸運算”。

圖1 二元遞歸運算

圖2 多元遞歸運算

圖3 復合遞歸運算

“多元遞歸運算”和“復合遞歸運算”的存在充分說明合并操作和遞歸運算并非語言獨有,同時更說明句法中的以二元合并為基礎的遞歸運算方式只是遞歸運算的表現方式之一,且遠不是最復雜的表現方式。不僅如此,實驗研究也在動物的認識系統中發現了遞歸運算機制。依據推斷,語言將不再擁有任何專屬因素。很顯然,喬姆斯基對于語言的本體簡單性設定存在嚴重危機。

4. 危機分析:理想化策略及其過度運用

為了形成對語言本質的認識,喬姆斯基采用了理想化策略。最簡方案之后,喬姆斯基剝離非原則性語言因素的步伐進一步加快,他提出語言的習得是以下3個因素相互作用的結果:(1)個體經驗;(2)作為進化結果的普遍語法本身;(3)生物系統的普遍屬性,包括認知加工方式、記憶等。(Chomsky,2004)基于這一劃分,繼語言經驗之后生物系統的普遍屬性也被排除在了語言官能之外。通過對3個因素的劃分,他將語言研究限定在更加純凈的理想化情境下進行,表面上他剝離的僅是語言官能中的非原則因素,實際上他剝離的是那些被證明不可被抽象化、形式化描述的因素。如此看來,喬姆斯基的研究有方法驅動的嫌疑,也就是說,對研究對象及其本質屬性的界定并不完全是依據對象本身和現有科學發現來確定的,而是依據研究方法的實施需要來確定的,當研究方法無法適用之時,喬姆斯基就會對研究對象加以限定,以適應研究方法的實施,而不是相反。方法驅動的研究有可能會造成在研究對象本體認識上的無限后退。

雖然簡單化原則之下喬姆斯基對于語言本體的認識不斷后退,但他仍然堅信:“沒有理由把復雜人類成就完全歸功于數月或數年的經驗,而不是幾百萬年以來的進化或是深深植根于物理法則中的神經組織原則”(Chomsky,1965)。這一認識本身并無破綻,鑒于人類和其他已知生物在智力成就上存在著本質差異,所以喬姆斯基的說法對于所有人類專屬認識能力均適用。實事上,類似喬姆斯基提出普遍語法,很多哲學家也提出過相似的設定,如休謨提出的“大自然的原始的手”、蒯因提出的相似性概念、普特南提出的“一般性多目的的學習策略”等也都承認了人類天賦認知能力的存在。喬姆斯基的不同之處在于他對“天賦因素”做了過度理想化處理,這其中包括2條設定:(1)語言是完美的自然物;(2)一定有某個/些語言專屬因素存在。

事實上,圍繞上述2條設定,喬姆斯基的努力一再受挫。首先,喬姆斯基早期堅持的各項語言原則包括其間提出的各類語言表征層次如“S-結構”“D-結構”“邏輯式”“語音式”等都已證實不可行而被一一放棄。他轉而提出遞歸運算機制作為語言專屬因素,對語言專屬因素的認識從具體原則走向了抽象運算機制。其次,如前所述,現有研究已經證實,合并操作和遞歸運算機制并非語言專屬。喬姆斯基(2007)于是修訂了自己的認識,提出人類基因突變生成的合并操作和遞歸運算機制“使人類可以生成包含詞匯項目的無限序列的語言表達,并且因此促成了人類思維能力的爆發”。依據此觀點,合并與遞歸首先發生于語言,而語言的出現為人類帶來了巨大的認知優勢,這等于承認了合并操作和遞歸機制在人類認知系統中的共享性。再次,喬姆斯基有關語言能力源自于基因突變的論點同樣面臨著巨大挑戰。神經認知科學家證實“我們有關語言基因的理解非常貧乏,近期幾乎看不到可以將基因與語言加工相關聯的希望”(Hauser et al.,2014)。對此喬姆斯基已有心理準備,他將人類的認識分為“問題(problem)”和“謎(mystery)”,前者可被解決,后者則突破了人類的認識局限。喬姆斯基多次提到“火星人”設想,假設有一位火星科學家來到地球,不同于人類的生理構造可能會讓他/她輕易發現人類語言生理構造上的特殊之處。

雖然具體認識上一再受挫,但喬姆斯基堅持的“一定有語言專屬因素存在”的立場依然無可動搖:即便某個已提出的因素被證偽,永遠還會有下一個;即便提不出下一個,一定還是存在某物的;即便最終無法找出任何因素,也不過是遇到了認識之“謎”,不影響某物存在本身。喬姆斯基這種“不是因素A還會有因素B、不是因素B還會有其他”的論點無法被證偽,其科學性當然備受質疑。不僅如此,面對批評者提出的各項針對性批評,尤其是針對兒童語言習得刺激貧乏和語言能力獨立于其他認識能力這2個核心論點提出的反面觀察和實驗證據,喬姆斯基選擇了“無視反例”。他引用伽利略的話說:“如果某一論據駁斥了理論,那么可能這一論據本身就是錯誤的”(Chomsky,2002)。這一態度之下,其理論假說不可證偽性進一步被強化。

理想化策略過度運用帶來的另一個問題是造成了解釋過度。所謂“解釋過度”,指的是一個理論/猜想的解釋力過強,以至它會限制甚至排擠其他理論/猜想的形成。喬姆斯基堅持語言原則因素的專屬性,但鑒于現有腦科學、認知科學研究尚未發現任何具體能力可以通過基因遺傳在大腦回路中得以實現的證據(Gazzaniga,2010;Jackendoff,2011),在此情況下,試圖將兒童語言習得等語言現象解釋為基因突變和生物遺傳依然是一種解釋過度。我們有必要先“懸置”將一切歸功于無法證實的生物基礎的猜想,轉而基于現有研究條件和認識水平積極尋求其他解釋的可能。從這一角度來說,語言功能研究尤其是當前的語言認知研究已經取得了不錯的進展,喬姆斯基及其支持者應該更多關注。

5. 危機溯源:理論假說的形成

追求簡單性旨在簡化研究逼近真相,然而多數時候受研究條件和水平所限,對于研究對象的認識雖有經驗支持,但仍以猜測為主。喬姆斯基采用了皮爾士的“溯因推理”(Abduction)來構建自己有關語言的理論假說,并自述:“我覺得和我接近的哲學家是皮爾士,我幾乎是正在詮釋他的思想。”(Chomsky,2007)

皮爾士認為“歸納僅用于確定某種量值,演繹僅從一個純粹假說推演出其必然的結論”,所以,“溯因推理是唯一引入新認識的邏輯操作”(CP 5.171)。皮爾士先后提出過3種溯因推理模式,后來被廣為引用的是他在1903年哈佛大學講座中提出了“假言式溯因推理”模式(CP 5.198):

一個令人驚訝的事實C被觀察到

如果A為真,那么C會是一個不言而喻的事實

所以,有理由相信A為真

這一模式中,假說A需借助“猜測本能”(Guessing Instinct)才能形成。猜測本能是先天的,它通過對可接受的假說加以限制從而使最少的假設被考慮和驗證,極大地提高了人類的認識效率。生成語言學的簡單性之路正是基于喬姆斯基一次次的大膽猜測,可簡要描述為:

兒童可以輕易、快速地習得任何一門人類語言

如果某種語言習得機制存在,則兒童可以輕易、快速地習得任何一門人類語言

所以,某種語言習得機制存在

如果作為語言習得初始狀態的普遍語法是人類遺傳而來的生物屬性,則這種機制存在

所以,普遍語法是人類遺傳而來的生物屬性

如果普遍語法僅包含一些人類語言相關的生物原則,則它是人類遺傳而來的生物屬性

所以,普遍語法僅包含一些人類語言相關的生物原則

…………

喬姆斯基的推理過程存在著嚴重的缺陷,主要表現為推理的前提和過程均不穩定。溯因推理的前提是“令人驚訝的事實C”的發現。“令人驚訝”預設了一個主體基于自身背景理論的推演過程,只有當推演結果為C而不是C時,C才是“令人驚訝的”。這一過程實為“預測”。預測的可靠性有保證嗎?

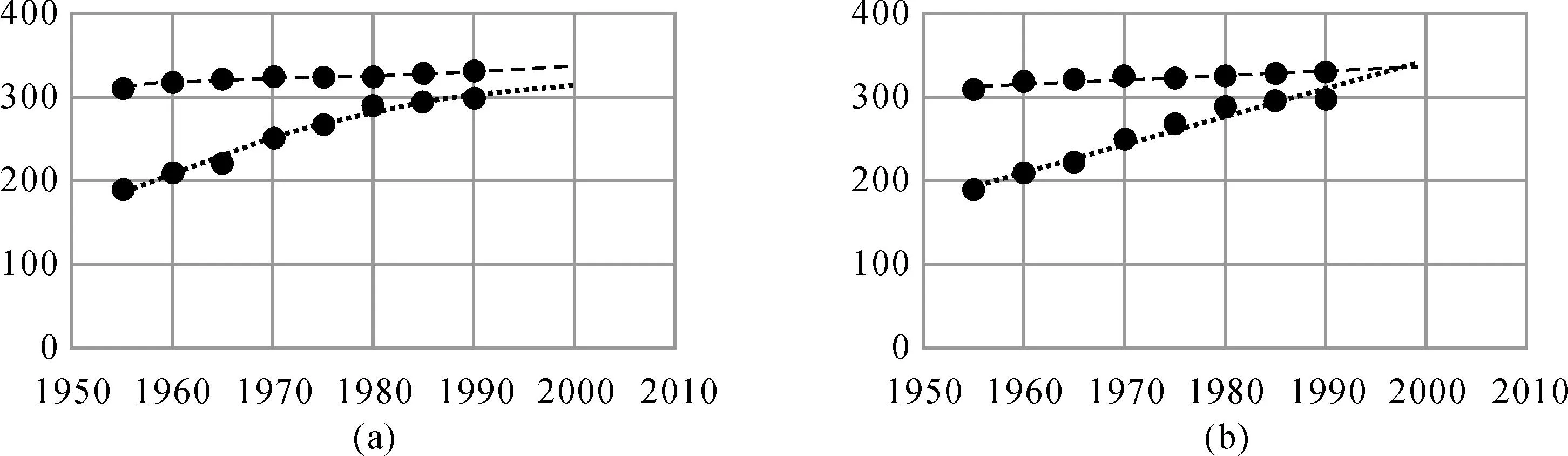

圖4中左右兩邊數據一樣,但分別采用回歸曲線和回歸直線進行趨勢分析后,結果卻不一樣。左圖2條曲線不斷接近但沒有相交,右圖則不僅相交還出現了超越。沒有背景理論,我們難以選擇。而如果被告知這2組數據是20世紀50年代中期至1990年馬拉松比賽男女運動員的成績,我們很可能會選擇左圖的趨勢。做出這一選擇的基礎是我們對男女運動能力的現有認識。所以預測受背景理論影響很大,并不可靠。

圖4 回歸曲線和回歸直線趨勢分析對比

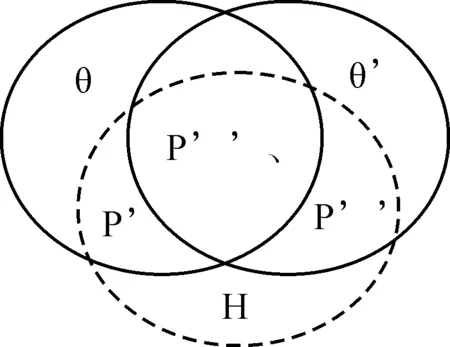

前提不可靠,溯因推理的核心環節“類比”也不可靠。皮爾士將假說的生成機制描述為(CP 2.511):

任何M都是P’ 、P’’、 P’’’,等等

S是P’ 、P’’、 P’’’,等等

所以,S可能是M。

圖5 背景理論關系示意圖

溯因推理的前提和過程均不穩定,何以為喬姆斯基的語言研究提供可靠的支持?在此情形之下,喬姆斯基至少應該更加重視反例,在理論假說上更加開放、包容。

6. 結語

最簡方案之后,為了避免重蹈曾經轉換規則和移動α因不斷臃腫而被迫取消的覆轍,喬姆斯基竭力保證語言原則因素的簡單性,并因此大幅提升了“詞庫”(lexicon)的地位和功能。詞庫中詞匯項目包含眾多“區別性特征”(distinctive features),這些特征在句法運算過程中會相互投射,最終生成語言表達。基于這一設想,句法運算實質上已經轉化為基于詞庫的特征運算,合并操作和遞歸機制只是特征運算的外在表現形式,對句法生成的約束力非常有限。詞庫地位的提升對句法規則及其運算造成的打擊可謂“毀滅性的”,以至有學者認為最簡方案及其后的發展可能預示著句法的終結(Marantz,1995)。

簡單性本是認識的方法和路徑,當它被設定為具體研究對象的本體屬性,甚至被用來限制對象被研究和理解的形態時,這顯然已經背離對象本身了。從這一角度來看,喬姆斯基不僅沒有借鑒邏輯經驗主義者以邏輯和人工語言來構建世界過程中失敗的前車之鑒,反而將簡單性原則進一步拓展至研究對象本身。正是這一對簡單性原則的擴展造成了研究的危機。綜合以上,我們認為理論研究中的簡單性追求應該深化方法簡單性,止于認識簡單性。自然本身是復雜的,我們應該對自然的復雜性報以敬畏之心。