格雷馬斯結構主義下的原生態電影《阿拉姜色》

[摘要] 藏族導演松太加的電影多以藏區獨有的風光和信仰為電影背景。《阿拉姜色》是他迄今為止所導演的第三部影片,他將視角對準土生土長的藏族人,以朝圣和溫情為題材,聚焦每個藏族人“在路上”的精神路途。基于格雷馬斯的敘事學理論分析《阿拉姜色》的表層結構和深層結構,以及影片中體現的新時期少數民族電影的原生態敘事特點,分析影片潛在的主題意義。

[關? 鍵? 詞] 《阿拉姜色》;格雷馬斯;原生態敘事

影片《阿拉姜色》是藏族導演松太加執導的第三部劇情長片,講述了罹患絕癥的年輕母親俄瑪及丈夫羅爾基履行朝圣諾言的故事。為實現對已逝前夫的承諾,俄瑪不顧所有人的阻攔磕長頭到拉薩朝圣,不幸在途中病逝,為了實現前夫遺愿,俄瑪囑托現任丈夫羅爾基及與前夫所生之子諾爾吾最終替其完成心愿。影片的故事情節簡潔卻震撼人心,本文試圖從法國敘述學家格雷馬斯的結構主義理論和原生態敘事兩個角度解讀影片,希望挖掘影片《阿拉姜色》的深層內涵。

一、《阿拉姜色》的表層結構

格雷馬斯在《結構語義學》中認為敘事作品作為一種話語系統,其話語結構可以分為兩個層面,即表層結構與深層結構。其中表層結構是指敘事上的行動模式,他將行動模式分為四個階段,即產生欲望、具備能力、實現目標和得到獎賞四個步驟。

影片中的主要人物包含俄瑪、羅爾基、諾爾吾、前夫、丹達爾、僧人等。這些人物零散地穿梭在嘉絨到拉薩的朝圣之路中,或許是輔助者,或許是反對者,但是真正貫穿影片,與每個人物都有交集的樞紐人物是男主人公羅爾基。伴隨著羅爾基對俄瑪的追問與談話,逐漸解開了俄瑪執意朝圣的原因,所以觀眾站在羅爾基的視角梳理整部電影的情節,逐漸理解為什么羅爾基從反對俄瑪的朝圣到后來帶著諾爾吾朝圣,羅爾基態度的轉折變化正是導演想在影片中呈現給大眾的思想內容,導演希望觀眾能在電影中真正理解朝圣不僅僅是一種儀式,更多的是對生命個體的救贖。

(一)產生欲望

欲望是驅使人物行動的動力,主體只有受到欲望的支配才能采取相對應的行動,讓故事得以發展。羅爾基的人物設定是深愛著妻子俄瑪的普通藏族男人,所以基于這個人物設定,影片分為前半部分和后半部分,分水嶺是俄瑪的死亡。在影片前半部分,羅爾基想要俄瑪活下來,帶她去成都大醫院治療,所以不僅沒有支持俄瑪去朝圣,反而在她遇到困難時冷嘲熱諷想帶她回家;在影片后半部分因為俄瑪的病逝和囑托,羅爾基為了完成她的遺愿,帶著諾爾吾繼續踏上這片未完成的朝圣之路。

(二)具備能力

主體為了實現目標一定要具備相應的能力。羅爾基所具備的能力便是他的身份,作為重組家庭中的男性角色,因為對妻子的愛讓他產生困惑“在俄瑪心中,自己和前夫誰更重要”,也正是因為這份困惑和對妻子的獨占,他將年幼的諾爾吾排斥出家庭之外。作為藏族家庭中的男性角色,他在家庭中具有一定的話語權,所以在俄瑪的父母知道女兒要去朝圣后,第一句話便是“他知道嗎?”。羅爾基多次騎著摩托車想將俄瑪帶去成都治病,但是俄瑪說“我不想這時候,身上插那么多管子”。因為愛讓羅爾基沒有強硬地命令俄瑪回家,而是尊重俄瑪的選擇,直到她在路途中去世。

“我希望,你和諾爾吾繼續乘車去趟拉薩。”作為家庭中唯一的男性,羅爾基接下了諾爾吾,并遵循俄瑪的遺愿繼續踏上了朝圣的旅途。他心中的困惑隨著妻子的離世變得無解,但是在朝圣路途中他學會了和解,最終接受了諾爾吾。

(三)實現目標

羅爾基的欲望都是基于對俄瑪的情愛,所以無論是朝圣還是對諾爾吾的態度,都是他情感的具象化。為了獲得俄瑪的愛,他阻止俄瑪朝圣的決定,由開始的好言相勸“你不能這樣亂許愿”到后面扔下東西惡語相向“現在你一個人去吧”。但是無論如何,俄瑪都堅定自己的目標,羅爾基看到了俄瑪的堅持,為了保護妻子,羅爾基只好陪著她一起去朝圣。但是在俄瑪臨終前,羅爾基得知俄瑪朝圣的原因竟然是為了履行前夫未實現的諾言,羅爾基更是心情復雜難以接受。

在為俄瑪祈福的寺廟中,羅爾基聽見僧人說:“這夫妻倆一同往生,多好的命呀!”他行使現任丈夫的權利將俄瑪與前夫的合照撕裂分別貼在往生墻上,似乎這樣能夠讓俄瑪不再惦念前夫而是愛著自己。

但是最后在俄瑪心中愛著的人是誰已經隨著俄瑪的死亡成為未知的謎題,羅爾基能做的就是帶著諾爾吾繼續朝圣。在電影的最后,布達拉宮在諾爾吾登上高山而一瞥而過,羅爾基也達成了妻子的囑托,實現了朝圣的目標。

(四)獲得獎賞

羅爾基獲得的獎賞有兩個方面:一方面是朝圣行為的成功,羅爾基和諾爾吾在影片的最后抵達了拉薩;另一方面是羅爾基獲得了諾爾吾的承認,從最開始父子間積怨的爆發關系到影片最后剪發的親密行為和溫情的話語,都表明兩人已經冰釋前嫌。

諾爾吾作為重組家庭的外來者,羅爾基從排斥的態度到影片結尾坦然地說出“你的父母倆”,表現出的是羅爾基對自我的救贖,從最初對俄瑪的情感執念到最終的釋然,這段朝圣的道路終點不是拉薩,而是在路上。

朝拜的路途中有壓抑和崩潰,但是羅爾基和諾爾吾像是統一的爆發然后歸于平靜,繼續上路,除了俄瑪給予他們相同的責任外,還因為朝圣的路途讓他們明白除了相依為伴地結束這場朝圣,沒有其他辦法能夠實現俄瑪的遺愿了。如同靈魂拷問的朝圣經歷讓父子倆最終能夠坦誠相見。

在漆黑的夜幕里,在蒼茫的雪山下,篝火旁他們唱著《阿拉姜色》:“我們來喝酒,這酒喝干。”這一刻死亡、病痛和情愛都消失了,留下的生者對未來和命運仍舊保持著樂觀、充滿希望。

二、《阿拉姜色》的深層結構

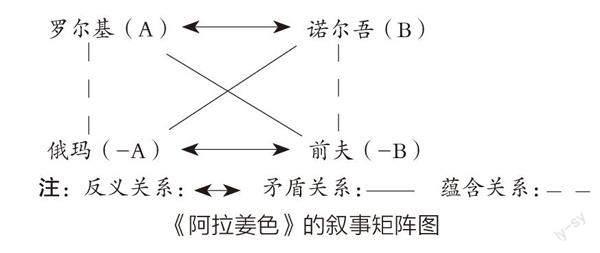

在敘述深層結構的過程中,導演引用格雷馬斯的“符號學矩陣”,這個方陣是以二元對立作為基礎的,例如與A、B對立的-A、-B是第一層二元對立關系,A與-A、B與-B就是第二層對立關系,四者相互構成了四元對立的關系,借用這個模型理論可以幫助理解影片各個人物之間的隱含關系。

貫穿電影《阿拉姜色》的中心人物是羅爾基,假設A是羅爾基,那么在電影中始終與他處于對立面的就是他的繼子諾爾吾(B)。在電影開始,羅爾基和俄瑪與羅爾基的父親生活在一起,俄瑪和羅爾基在日常生活的談話中也從來不提及諾爾吾,直到俄瑪專程回家告別父母時才將鏡頭轉向諾爾吾。由此可以大致推斷出諾爾吾因為是俄瑪與前夫所生的孩子而不被羅爾基接受,對于羅爾基來說,諾爾吾的出現就是介入他與俄瑪關系的第三者。在影片中,羅爾基與諾爾吾第一次見面的鏡頭采用了前后景的視角,羅爾基抬頭看向站著的諾爾吾,上下打量了他很久,才開口說話,這是一般人對待陌生人的態度。在電影前半段,諾爾吾和羅爾基都是以俄瑪為中心鏈接起來的陌生人,在面對諾爾吾戴塑料袋的危險行為時,舅舅是直接粗暴地阻止,而羅爾基則先是阻止,之后又溫柔地勸阻,不同的行為能夠看出羅爾基從來沒有把諾爾吾接納進家庭之中,態度是十分疏離的。

對于諾爾吾而言,繼父同樣也是外來者,假設沒有羅爾基,他會和母親一起生活,甚至在舅舅要帶走諾爾吾時,也是下意識地讓諾爾吾不要搗亂,不要打擾俄瑪和羅爾基的生活。在夜晚的時候,諾爾吾都會緊靠在俄瑪身邊,坐在羅爾基對面,兩人沒有任何的接觸和交流,諾爾吾選擇用沉默對抗搶奪母親的繼父。

電影中隱藏的一條對立關系是俄瑪(-B)和前夫(-A),在電影前半段中,俄瑪是生者,前夫是亡者,兩人一直處于陰陽兩隔的狀態。在俄瑪嫁給了羅爾基以后,俄瑪一直沒有去實現前夫生前朝圣拉薩的夙愿,甚至沒有將前夫的孩子放在身邊撫養。而俄瑪死后,本應該是一同長眠的狀態,但是羅爾基將她與前夫唯一的一張結婚合照撕成了兩半貼在往生墻上,所以俄瑪從生到死都是與前夫處于相隔的狀態,是一對潛在的對立關系。

兩對矛盾關系分別是羅爾基(A)和前夫(-A)、俄瑪(-B)和諾爾吾(B)。羅爾基和俄瑪前夫的矛盾是因為俄瑪,同樣作為俄瑪的男人,兩人是情敵關系,羅爾基一直很在意俄瑪心中的感情歸屬。在俄瑪重病時,羅爾基深愛著俄瑪,想讓她放棄朝圣到成都治療,但是俄瑪心中卻掛念著前夫未完成的心愿,執意朝圣。羅爾基會拿著俄瑪與前夫的結婚照久久凝望,他對前夫也許是羨慕,也許是不甘,但是因為前夫已病逝,所以羅爾基和俄瑪前夫沒有直接正面的對立關系。

俄瑪和諾爾吾的矛盾是親情間的糾葛,諾爾吾埋怨母親為了新的丈夫拋下自己,在俄瑪去山上看望諾爾吾時,諾爾吾沒有給她開門,他始終背對著母親,逃避母親的一切親密接觸。同時他又眷戀著母親,朝圣的路途艱難又漫長,但是無論是俄瑪的阻止還是舅舅、羅爾基強硬地讓他回家,他都堅持要跟隨俄瑪。俄瑪對諾爾吾則是抱有愧疚和愛,雖然她從來沒有用語言表達,但是在夜晚的草原上,她會緊緊抱著熟睡的諾爾吾;在所有人都說諾爾吾不懂事叛逆時,俄瑪會斥責他們不許這樣說諾爾吾;俄瑪隱忍的愛都隱藏在一首《阿拉姜色》中。

最后兩對蘊含關系沒有矛盾和對立,羅爾基(A)和俄瑪(-A)從來都不是對抗的關系,他從最開始阻撓俄瑪朝圣到承接俄瑪的意志都是因為愛與承諾。而諾爾吾(B)作為俄瑪與前夫(-B)的孩子,背負著親生父親骨灰,繼承他的遺愿與繼父一同踏上追尋解救自我的道路。

所以通過以上分析,可以得出《阿拉姜色》的敘事矩陣如下圖所示:

由此可以看出,《阿拉姜色》雖然人物簡潔,出現的主要人物只有三個,但是前夫作為貫穿整部影片的隱藏角色是不容忽視的。

羅爾基與俄瑪詮釋了愛是陪伴,俄瑪與前夫展現了愛是承諾,每一對關系都值得去深思,但是這些矛盾任由發展只會造成悲劇,所以松太加導演站在藏民族的角度化解了這些矛盾,那就是朝圣。所有的愛、嫉妒和病痛的矛盾都在朝圣的途中消失,所以諾爾吾能與繼父粘合上破碎的“親情”;羅爾基能夠說出“我們到了拉薩,朝圣完畢后,把你的父母倆,好好地安放在甘丹寺”。獨特的民族文化在潛移默化中將這部影片的悲劇化解,留下的是溫和的情感和遺憾。

三、原生態的敘事特色

從格雷馬斯結構主義的深層和表層角度分析來看,《阿拉姜色》影片的敘述視角是符合觀眾的期待視野的,但是少數民族電影獲得成功的因素不僅是情節本身的完整性,還有少數民族電影中特有的原生態敘事美學。原生態敘事作為新生的文化名詞,實際上是大眾文化的文化符號代表,意味著本真、純粹和質樸。

導演松太加對電影《阿拉姜色》的拍攝手法沿用了新時期藏族電影原生態的敘事特點,電影鏡頭中所出現的每一幀場景都是原生態的展示,電影采用的是藏語,更是在視聽方面具有藏族的特色。而《阿拉姜色》作為少數民族題材電影,它的原生態敘事創作的主要特征有三點。

首先,因為導演松太加出生于青海省海南藏族自治州,藏族的成長經歷讓松太加能夠用平實的目光去看待藏族的文化符號。《阿拉姜色》中的演員都是來自阿壩藏族羌族自治州,所以影片中呈現的無論是樣貌還是語言都是原汁原味的藏族特色。

其次,是真實生活的民族化,原生態的電影敘事是對少數民族真實生活習俗的一種展現。在電影中,觀眾看不到表演的痕跡,例如在電影開始,俄瑪就對羅爾基說“煨個擦賽”,這是藏族祭祀逝者的儀式,以祈禱逝去的靈魂能夠得到安息。在西藏朝拜是有固定儀式的,而電影中俄瑪朝圣是三步一叩雙手合十,動作流暢虔誠,真實地反映了藏族人民的行為方式和生活。影片中除了對生活方式的展示,還有大量的鏡頭給了藏區的美景,紅白相間的寺廟,沉默連綿的雪山以及藍綠相間的河流都是選用嘉絨地區的真實場景來拍攝,全景式地展示了高原藏區獨特的人文景觀。

最后,除了電影外表展現出當下藏族人民的生活本真和民俗之外,故事表達的內核也符合藏族原生態的文化思想。在電影《阿拉姜色》中,導演松太加將焦點聚集在重組家庭之中,諾爾吾與羅爾基在俄瑪病逝后一直處于隨時爆發的沖突中,但是俄瑪給予了他們相同的痛苦和責任,諾爾吾夜晚抱著俄瑪生前的護手板,而羅爾基繼續用護手板踏上妻子未完成的朝圣之路,旅途中的相依為伴讓他們的關系有所緩和。但是真正能夠化解矛盾的是在諾爾吾找到一頭失去母親的小毛驢后,諾爾吾擔負起照顧小毛驢的責任就像羅爾基照顧諾爾吾一樣,這讓諾爾吾找到了對“父親”角色的身份認同,畫面中的穩定關系從俄瑪、羅爾基和諾爾吾轉變成了小毛驢、羅爾基和諾爾吾。導演通過一種平實溫和的敘述方式,將救贖與愛融合在小小的家庭里,雖然情節簡潔,但是情感張力在藏族原生態的敘述模式下顯得極具感染力。

四、結語

在格雷馬斯矩陣下能夠清晰地看出影片《阿拉姜色》雖然人物簡潔,故事情節平穩,但是敘事結構十分完整,經由人物敘述的平緩表達分析影片中主人公的行為動機以及隱藏人物和矛盾。而作為少數民族電影的《阿拉姜色》,本身特有的原生態敘述所帶來的視覺和情感上的沖擊都能為浮躁社會中的生命個體提供一片心靈凈土,這也是影片《阿拉姜色》的成功之處。

參考文獻:

[1]A.J.格雷馬斯.結構語義學[M].蔣梓驊,譯.天津:百花文藝出版社,2001.

[2]松太加,杜慶春,祁文艷.一路走下去:關于《阿拉姜色》的一次對談[J].電影藝術,2018(5):108-114.

[3]錢翰,黃秀端.格雷馬斯“符號矩陣”的旅行[J].文藝理論研究,2014,34(2):190-199.

[4]唐鑫.從格雷馬斯的敘事學理論解析電影《戰狼2》[J].戲劇之家,2018(13):83-84.

[5]胡譜忠.藏語電影的生產背景與文化傳播[J].電影新作,2014(3):45-52.

[6]謝婉若.少數民族題材影視的原生態敘事研究[J].西南民族大學學報(人文社科版),2009,30(5):243-247.

作者簡介:

林伊嫻(1998—),女,漢族,四川內江人,西藏民族大學碩士在讀,研究方向:西藏當代文學。