腦梗死急性期降壓治療對預后的影響

張彥朋,張向東,楊新麗,孫九艷

(安陽市人民醫院 神經內科,河南 安陽 455000)

腦梗死為臨床常見神經系統疾病,其發病機制在于不良因素引起腦血管局部血栓形成,致使動脈血管狹窄、閉塞,影響腦組織正常供血,進而造成神經功能受損[1]。該病具有發病急、病死率、復發率較高等特點,且多數存活患者均伴有不同程度殘疾,不僅對其身體健康造成嚴重影響,且加重其家庭經濟負擔。相關研究顯示,血壓水平升高可作為腦梗死發作的重要危險因素,約有75%~80%腦梗死患者起病24 h 內血壓水平呈持續升高狀態,且經證實急性腦梗死(ACI)患者血壓水平與其預后感知及運動功能的恢復緊密相關[2]。近年來,針對ACI 的血壓水平調控研究頗多,但對于腦梗死急性期是否需要降壓、降壓時機如何選擇、降壓范圍應控制在何種水平、血壓水平低于正常值時是否及時升壓等問題仍存在較多爭論[3]。基于上述現狀,本研究選用114 例ACI 患者進行回顧性研究,旨在分析腦梗死急性期降壓治療對預后的影響,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

將2020 年6 月至2023 年6 月安陽市人民醫院收治的114 例腦梗死患者依隨機分組法分為常規組(57 例)和觀察組(57 例)。常規組男女構成比31/26;年齡49~76 歲,平均(62.44±4.62)歲;既往病史:腦血管病7 例,糖尿病13 例,高血壓25 例;吸煙史21 例;入院時血壓(140~220)/(90~120)mmHg,平均(176.51±13.27)/(102.81±7.15)mmHg;入院美國國立衛生研究院卒中量表(NIHSS)評分4~18 分,平均(11.76±3.07)分。觀察組男女構成比29/28;年齡51~78歲,平均(64.37±4.81)歲;既往病史:腦血管病4 例,糖尿病16 例,高血壓29 例;吸煙史27例;入院時血壓(140~220)/(90~120)mmHg,平 均(178.44±14.36)/(103.29±6.99)mmHg;入院NIHSS 評分5~19 分,平均(12.03±2.88)分。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入與排除標準

納入標準:①經影像學等檢驗確診為ACI,且符合相關診斷標準[4];②均為首次發病,且在發病12 h 內入院接受治療;③140 mmHg≤收縮壓<220 mmHg,④90 mmHg≤舒張壓<120 mmHg;⑤無降壓治療禁忌;⑥患者及親屬知情本研究并簽署同意書。

排除標準:①顱內血管畸形者;②近期伴有腦外傷、腦出血者;③造血系統及內分泌嚴重疾病者;④惡性腫瘤及重要臟器功能障礙者;⑤深度昏迷或精神異常無法溝通者;⑥臨床資料不完整者。

1.3 方法

均行常規對癥治療,包括保護腦神經、調節血糖、抗血小板聚集、減輕腦水腫、改善微循環等,合理進行肢體康復訓練。

1.3.1 常規組 入院后行上述常規治療,于第7天開始恢復服用患者發病前所用降壓藥物。

1.3.2 觀察組 入院后在常規組對癥治療基礎上,即刻使用利尿劑、血管緊張素轉換酶抑制劑、鈣離子拮抗劑等降壓藥物控制血壓,24 h 內血壓降低≤15%,隨后持續降壓至正常范圍,并維持血壓處于相對穩定狀態。降壓藥1 次/d,口服用藥,若單用或聯用降壓藥物后未達預期降壓目標時,可給予靜脈方式用藥。兩組降壓過程中均密切監測患者病情情況,如有突發急性情況,及時搶救治療并停用當前服用藥物。

1.4 療效評估標準

以NIHSS 評分制定本研究具體療效標準。①無效:治療后患者NIHSS 評分減少≤16%,癥狀無改善;②有效:16%<NIHSS 評分減分率≤45%,癥狀有所好轉;③顯效:45%<NIHSS 評分減分率≤90%,癥狀明顯減輕;④治愈:NIHSS 評分減分率>90%,癥狀消失[5]。總有效率=1-無效率。

1.5 觀察指標

1.5.1 臨床療效 比較兩組治療后臨床總有效率。

1.5.2 NIHSS 評分 記錄不同時期內兩組NIHSS評分數據,評估患者卒中程度變化情況。量表總分為42 分,分別包括語言、意識、指令、視野、感覺等11 個項目,其評分與神經功能缺損情況呈正相關。

1.5.3 改良Rankin 量表(mRS)評分 記錄不同時期內兩組mRS 評分數據,評估患者卒中后神經功能恢復情況與殘障情況。評分為0~6 分,其中0~2 分為獨立預后良好,3~6 分為預后不良或殘疾。

1.5.4 血壓水平 觀察記錄兩組入院時、第3 天、第7 天、第14 天清晨血壓變化情況。

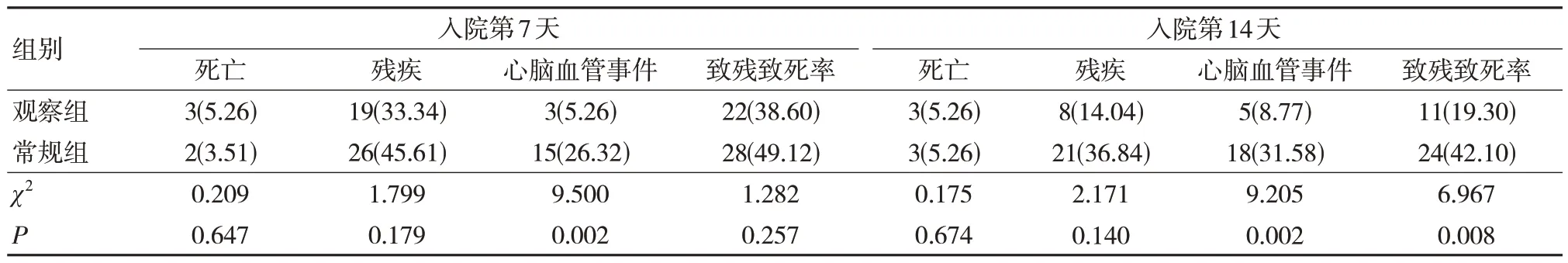

1.5.5 預后情況 記錄并比較兩組入院第7 天、第14 天致殘致死率及心腦血管事件發生率。

1.6 統計學方法

采用統計學軟件SPSS 22.0 進行數據分析。計量資料以均數±標準差()表示,行t檢驗;計數資料以百分率(%)表示,行χ2檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

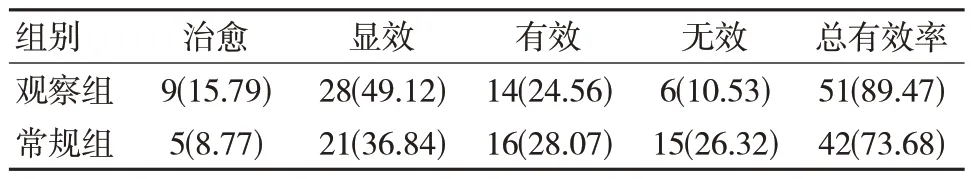

2.1 兩組臨床療效比較

兩組臨床總有效率比較,觀察組高于常規組(89.47%vs.73.68%),差異有統計學意義(χ2=4.728,P=0.029)。見表1。

表1 兩組臨床療效比較 [n=57,n(%)]

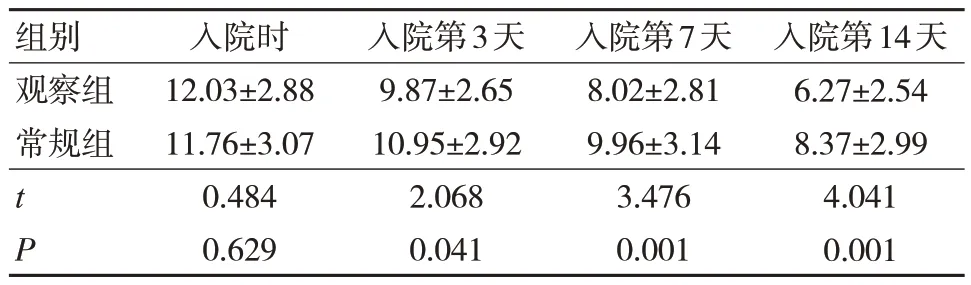

2.2 兩組NIHSS 評分比較

與入院時相比,各組入院第14 天NIHSS 評分明顯降低,其中觀察組更為顯著,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后NIHSS 評分比較(n=57,,分)

表2 兩組治療前后NIHSS 評分比較(n=57,,分)

2.3 兩組mRS 評分比較

與入院時相比,各組入院第14 天mRS 評分明顯降低,其中觀察組更為顯著,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組治療前后mRS 評分比較(n=57,,分)

表3 兩組治療前后mRS 評分比較(n=57,,分)

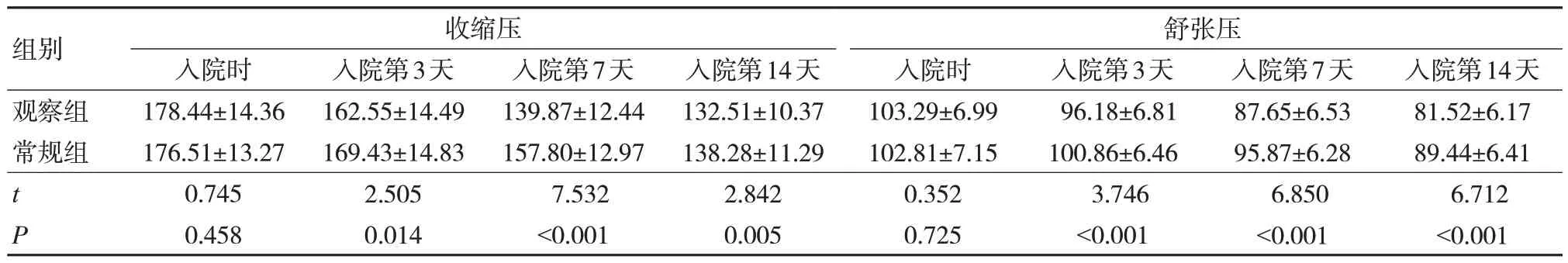

2.4 兩組血壓水平比較

與入院時相比,各組入院治療后血壓水平均明顯降低,且觀察組入院第7 天、常規組入院第14 天血壓降至正常范圍,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組治療前后血壓水平比較(n=57,,mmHg)

表4 兩組治療前后血壓水平比較(n=57,,mmHg)

2.5 兩組預后情況比較

入院第7 天、第14 天觀察組心腦血管事件發生率均低于常規組,差異有統計學意義(P<0.05);入院第7 天觀察組致殘致死率與常規組統計學比較,差異無統計學意義(P>0.05);入院第14 天觀察組致殘致死率明顯低于常規組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表5。

表5 兩組治療前后預后情況比較 [n=57,n(%)]

3 討論

ACI 為卒中常見類型,約占腦卒中的70%,近年來其發病率增長迅速,且漸呈年輕化趨勢[6]。其致病因素較為復雜,其中高血壓為該病最持久、關鍵的危險因素,且可通過臨床進行干預控制[7]。關于ACI 患者血壓急劇升高的具體機制至今尚未明確,但據研究可知,無論舒張壓亦或收縮壓水平的升高,均會增加ACI 病情危險度,由此可見調控血壓水平在預防疾病進展過程中具有重要作用[8]。

ACI 多表現為血壓水平短時間內持續增高,維持該水平一段時間后開始漸呈下降趨勢。以往觀點對ACI 行積極降壓治療多持保留態度,以維持腦血流正常灌注[9]。但近年來有研究證實,ACI 患者入院時血壓水平與預后情況呈U 型相關,即入院血壓過低或過高均會導致預后情況差[10]。針對ACI 是否及時降壓、降壓目標范圍、降壓治療與預后情況存在何種關系等問題已成為國內外學者研究的熱點話題。

腦梗死后持續血壓升高,易造成腦動脈血管擴張過度,增加腦內血流量及血管通透性,加劇梗死區域腦水腫,進而導致腦部出血現象產生,同時亦會損傷機體內各臟器功能,因此理論上對ACI 患者行積極降壓可減緩腦水腫形成過程,降低心腦血管事件發生率[11]。且經研究顯示,血壓持續升高的ACI 患者致殘致死率較高,故而血壓升高提示其預后情況較差[12]。但同時血壓降速過快或處于過低水平亦會對機體造成一定程度的損害,由于腦梗死易造成半暗帶血管調節功能喪失,且腦灌注壓在此部分對血流循環起重要作用,故血壓急劇下降或呈低水平狀態可致腦灌注壓降低,進而加劇半暗帶腦組織損傷,增加腦梗死面積[13]。由此可見,腦梗死后血壓水平過高或過低均可造成預后不良情況。本研究結果發現,在兩組降壓時機不同的情況下,觀察組于入院第7 天、常規組于入院第14 天血壓降至正常范圍;入院后第7天、第14 天觀察組心腦血管事件發生率、入院第14 天觀察組致殘致死率均低于常規組,表明急性期降壓治療可減少ACI 患者心腦血管事件發生,降低其臨床致殘致死率。原因可能是及時保持一定水平的降壓,可恢復動脈血管壁回縮能力,保護血腦屏障功能,促進腦微循環,進而抑制腦水腫形成,起到緩解顱內壓力,減少顱內出血及保護心臟不受影響等作用。但同時需注意控制對ACI患者降壓速度,整個過程應保持適當緩慢、平穩進行。

NIHSS、mRS 評分對評估ACI 患者預后狀況具有重要意義,可直觀反映其預后神經功能的恢復程度與肢體殘障情況[14]。據本研究結果可知,兩組入院不同時間內觀察組NIHSS、mRS 評分均低于常規組,提示急性期降壓治療可短時間內促進ACI 患者神經功能改善,利于提高其生活自理能力。以往研究結果中,急性期降壓損害ACI 患者神經功能的原因可能是在實施方案過程中未及時排除緊張焦慮、惡心嘔吐、睡眠障礙、疼痛等其它影響因素;亦或是降壓強度過高、降速過快等不恰當方式所造成的腦灌注壓降低,進而加劇患者病情程度[15]。故此,需考慮不同病情程度的ACI 患者其血壓升高機制可能具有差異性,制定方案時及時排除其它不良因素,注意降壓時機及降壓速度的適當性。

綜上所述,腦梗死急性期降壓治療可提高臨床療效,可有效減少ACI 患者心腦血管事件發生,降低臨床致殘致死率,對促進其預后神經功能改善具有重要意義,但因不同患者病情各異,故需保證整個降壓過程務必平穩、適當進行。