深圳與周邊城市跨界合作發展平臺的多維價值研判與綜合規劃策略

李啟軍 郭磊賢

摘要:綜合規劃的規劃編制技術與工作方法在前海深港現代服務業合作區最早得到創新應用,顯示出這一規劃編制范式對于大型合作發展平臺地區的適應性。近年來,隨著粵港澳大灣區上升為重大國家戰略,一系列新興的跨界合作發展平臺在區域中涌現,但這些合作發展平臺在目標設定、發展思路、產業策劃、空間設計等方面趨于同質,不利于充分發揮各個合作平臺在不同維度上的多元特點。為此,本文通過“空間觀察”的視角和方法,對大灣區尤其是深圳都市圈范圍內各個主要合作發展平臺的發展狀況進行分析判斷,從土地、交通、成本等維度綜合評估價值潛力,據此為各個合作平臺的綜合規劃提供前置判斷,并以東莞臨深新一代電子信息產業基地、深汕特別合作區兩個平臺的規劃項目為例,闡釋多維價值研判的引入對于合作發展平臺綜合規劃策略及工作流的積極影響。

關鍵詞:粵港澳大灣區;深圳都市圈;跨界地區;合作發展平臺;空間觀察;綜合規劃

1 引言

2010年至2013年,深圳市城市規劃設計研究院(以下簡稱“深規院”)在前海深港現代服務業合作區的規劃建設咨詢工作中,創立了綜合規劃的規劃組織與編制工作方式,用于應對類似前海這樣具有高度政策驅動特征、以產業合作為導向、直接面向建設實施的規劃。綜合規劃的技術目標在于明確共識,統籌協作,在短時間內提供涵蓋產業、經濟、土地、工程等內容的綜合性方案,協調各專業的規劃目標和工作重點,以綜合手段系統解決城市發展中的各類問題[1]。

自前海以后,隨著深圳等城市的產業創新與轉型發展以及粵港澳大灣區國家戰略的設立與演進,域內城市尤其是深圳和周邊城市之間共同設立了十余個重大合作發展平臺或產業合作區,多個產業合作平臺上升為國家戰略、省市重大項目[2],前海自身也從15平方公里擴展至120平方公里。鑒于與前海合作區相似的建構邏輯與運作方式,這些新興合作平臺普遍采取了綜合規劃(如深汕特別合作區)、總設計師制(如東莞濱海灣新區、河套深港科技創新合作區)等特定的規劃編制與規劃統籌方式,以及通過高規格的規劃設計競賽或國際咨詢(如橫琴粵澳深度合作區、廣州南沙粵港澳全面合作示范區)來獲得關注度,尋求最優質的規劃設計方案。已有文獻認為,除了前海合作區之外[3],綜合規劃的理念、思路和方法無論在粵港澳大灣區內的合作平臺還是在位于廣東省外的大灣區核心城市與外省市共同設立的產業合作區都得到了不同程度的延續和擴展,具有適應性[4-7]。

然而,在過度追求高等級定位、高端產業、高品質空間的總體氛圍之下,大灣區中的各個合作平臺也在一定程度上出現發展目標、發展思路、產業功能、空間設計趨于同質的局面。此類情形顯著干擾了綜合規劃的目標層和共識層,并影響到規劃實施等后續環節的投入效果。事實上,這些合作發展平臺地處不同城市,擁有不同的發展條件,本應該具備不同的發展目標、發展路徑和建設模式。這些新形勢為綜合規劃提出了新的命題,即如何通過相對精準的價值評估,有針對性地建立對不同合作平臺發展定位與發展思路的差異性共識,進而明確各個合作平臺從規劃到實施的工作流,推動良性競合與協同發展。為此,本文通過“空間觀察(spatial observation)”的視角和方法[8],對深圳與周邊城市跨界合作發展平臺的發展狀況、聯系情況進行分析判斷,從土地、交通、成本等維度綜合評估的價值潛力,據此為各個合作發展平臺的綜合規劃提供前置判斷。

2 深圳與周邊城市跨界合作發展平臺基本發展態勢

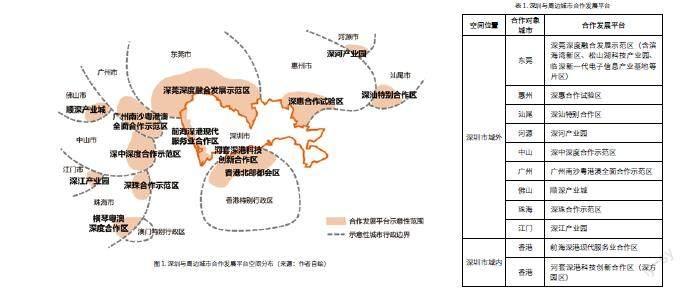

在政策指引和市場驅動的雙重作用下,深圳與周邊城市的跨界合作發展平臺多在周邊城市與深圳空間距離最近的行政轄區內分布。目前,深圳與周邊城市的跨界合作發展平臺總面積超過5000平方公里(約合2.5個深圳行政轄區面積)。它們不僅是周邊城市鏈接深圳的中介地區,也是各城市對接粵港澳大灣區發展戰略、匯聚區域要素、提升城市區域競爭力的重大平臺(表1)。

在這些合作平臺中,有些是深圳為疏解自身資源環境約束合作設立,在資源配置方面占據主導作用的產業合作區(如深汕特別合作區),有些是周邊城市為吸納深圳外溢的資源要素而主動建立的合作平臺(如深江產業園),有些是周邊城市借助深圳在產業、科創等方面已 經積累的勢能,與深方“共舞” 的發展空間(如深莞深度融合發展示范區),有些則是在原有新城新區基礎上,進一步響應粵港澳大灣區戰略而衍生的合作平臺(如廣州南沙粵港澳全面合作示范區)。無論初衷如何,在當前的發展態勢下,它們都共同肩負著一體化制度創新試驗、產業高質量發展、高水平對外開放合作以及建設城市新中心、新標桿的區域使命。

3 基于“開發潛力-可達性-發展成本”關系的合作發展平臺價值研判

不同合作平臺地處大灣區不同城市、不同位置,所具備的基礎條件、所處發展階段差異較大。研究從土地開發潛力、交通可達性與發展成本三個角度展開分析研判,空間范圍以跨界合作發展平臺 對應《粵港澳大灣區城市群空間治理標準單元劃分指引(T/GDC97-2021)》中的 III級單元(鎮街層級)為界[9]。

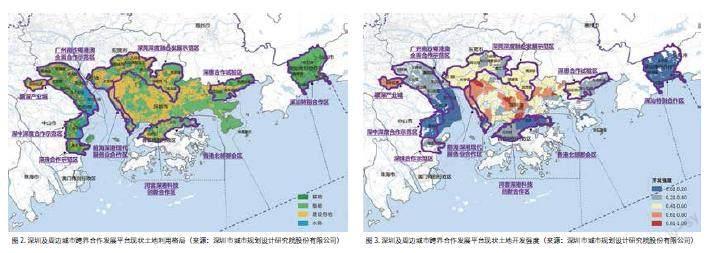

3.1? 土地開發潛力:珠江口西岸合作平臺及香港北部都會區土地開發潛力較大

以合作發展平臺所在III級單元總面積減去生態保護紅線和永久基本農田保護紅線劃定面積后的剩余面積中建設用地面積比重來表征合作平臺的現狀開發強度(圖2、圖3)。分析結果表明,深莞深度融合發展示范區、順深產業城的現狀開發強度已經比較高,待開發土地比例十分有限,這些合作平臺的開發潛力需要配合存量建設用地的更新改造而實現。各合作平臺中,開發強度最低值出現在深汕特別合作區,在深汕為深圳長期托管、成為深圳第“10+1”個區的體制機制下,深汕特別合作區為深圳非核心功能疏解和耗地型產業功能的發展提供出路。此外,深中深度合作示范區和香港北部都會區也有較大的土地開發潛力。深中通道以及羅湖、皇崗口岸的改造進一步提升兩地對于深圳的可達性,為兩區與深圳的融合發展創造了良好的前提條件。

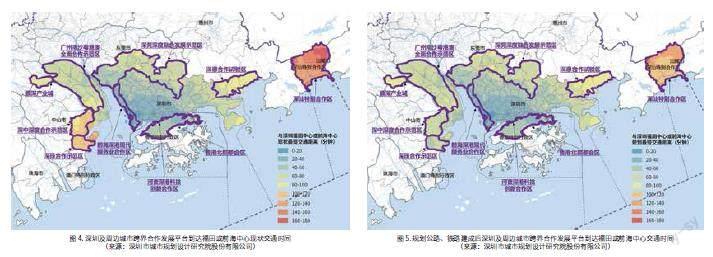

3.2? 交通可達性:重大交通設施建設對合作平臺對深圳交通可達性的改善效用各異

考慮以深圳作為合作發展平臺建設發展的動力源城市,以深圳福田中心、前海中心為出發點,納入已規劃建設的道路、軌道、鐵路(包括新近開通但尚未納入各類公開數據庫的贛深鐵路以及尚未開通的深中通道、深珠通道、深汕鐵路、深茂鐵路),評估各個合作發展平臺相對深圳的可達性,并對比現狀可達性和規劃后的可達性(圖4、圖5)。結果表明,交通設施建設對珠江西岸合作發展平臺可達性的提升預期作用最大。深中通道、深茂鐵路以及遠期深珠通道等跨珠江口通道的建設將顯著改善珠江西岸合作發展平臺的區位條件,重塑區域空間格局。其中深中深度合作示范區、深珠合作示范區尤其受益,廣州南沙次之。未來,珠江口東西兩岸的聯系緊密度將大有提升,合作強化的可預期性較強。然而,空間距離與深圳市區最短的香港北部都會區、深莞深度融合發展示范區已經難以通過新一輪的交通基礎設施建設實現更高的可達性,但將持續享有距離深圳城市中心1小時交通聯系范圍內的時空優勢。對此類近距離合作平臺而言,通過深港“一地兩檢”、深莞城際軌道線銜接等方式,謀求在政策制度層面城市跨邊界協同的突破,從而疏通交通堵點,提升跨行政區域聯系效率,對提高合作緊密度更顯重要。

另外,深汕高鐵、城際同樣將顯著改善深汕特別合作區對于深圳的交通可達性,但兩地間的交通時間仍然無法通過快速軌道交通聯系達到相對緊密的1.5小時以內水平。客觀上,對于深圳主城而言,深汕特別合作區仍然是一個遠距的合作空間,需在規劃發展中保持產業和公共服務體系的相對獨立性。

3.3? 發展成本:深圳與位于其東、西兩側城市合作發展平臺的發展成本相對較低

房價是表征發展成本的一個維度,但可相對有效地比較不同地區的總體發展成本。以二手住宅均價作為表征空間發展成本的可比較參數,納入香港北部都會區共同測算(按人民幣計價),則各臨深合作區的房價分布呈現以深圳南、北兩側(東莞臨深、廣州南沙中部地區、順德容桂、香港北部都會區、珠海唐家灣)較高,東、西兩側(中山翠亨、廣州南沙南部地區、惠州大亞灣、深汕特別合作區)較低的特點(圖6)。

在相對高成本的合作平臺中,香港北部都會區、廣州南沙、深珠合作區的高成本主要因所在城市自身的房價水平較高所致,而東莞臨深片區的相對高成本則更多受其毗鄰深圳優越的空間區位和高可達性的影響。這些高成本發展平臺與深圳的合作更依賴產業鏈條的協同,適宜面向對成本敏感度較低、負擔能力較強的產業和人群,在產業附加值水平相當的基礎上進行。位于惠州、中山等地的合作平臺現階段受交通區位所限,成本相對較低。但隨著珠江口跨江通道以及深圳東向通道的建設和投入使用,對成本敏感度較高的產業和人群會加速向深圳東西兩翼的低成本“洼地”轉移,從而促使其回歸價值中性。

4? 各類合作發展平臺發展路徑與規劃策略

從土地開發潛力、規劃交通可達性、發展成本三個條件維度出發,結合數據分析結果,對各合作發展平臺進行半定性、半定量的條件評估后,繪入以開發潛力、規劃可達性、發展成本為維度的三維坐標中(圖7)。其中,土地開發潛力影響各合作發展平臺的開發策略,交通可達性塑造深圳與各合作發展平臺之間的經濟聯系,而發展成本則左右著各平臺可承接的產業功能和環節。 基于三個維度的評估結果,各合作平臺樣本可被劃分為以下五種類型,其條件特征直接影響著合作平臺綜合規劃目標的制定和發展路徑的選擇:

4.1 “高開發潛力-高交通可達-高發展成本”類平臺

以香港北部都會區以及深莞深度融合發展示范區中的東莞松山湖片區以及深珠合作區為代表,以北部都會區中的河套深港科技合作區最為典型。基于較高的開發潛力與交通可達性,此類合作平臺最易與深圳中心城區建立緊密的經濟關系,有潛力在生產性服務業、科技創新領域構建起承擔區域職能的節點。且因開發潛力較高,此類平臺傾向于通過“新城新區”開發的方式進行城市建設,若土地征收成本可控、一級開發得當,將為地方政府帶來可觀的土地開發收益,但容易產生城市經濟“房地產化”、“虛擬化”的風險。尤其對于香港北部都會區而言,必須高度重視調控房地產在片區開發中的角色,以達成實體經濟發展和香港“再工業化”的預期目標。為此,合作平臺管理主體需注重產業培育與招商引資的精準性,對成本敏感性戰略產業進行定向投放。

4.2“高開發潛力-高交通可達-低發展成本”類平臺

以深中合作示范區、廣州南沙(尤其是南沙南部地區)為代表,一旦其規劃交通可達性得到兌現,將能夠在短期內發揮極大的土地、區位和綜合成本優勢,成為大灣區內最具發展潛力的空間之一。與前一類合作平臺的模式情形相比,此類合作空間的綜合要素成本仍然比較低,適宜成片承接深圳產業外溢,但也因此具有房地產投資門檻比較低等特點。為此,規劃上應注重生產、生活空間的整合與協調配置,提高土地使用的集約節約水平和對不同類型產業的空間適應性;用好高交通可達的優勢條件,同時綜合利用土地投放、政策調控、價格調解等多種手段進行市場預期和需求管理,盡可能維持相對低要素成本的優勢,為高新技術企業和相對低成本的創新創業活動提供空間。

4.3 “高開發潛力-低交通可達-低發展成本”類平臺

以深汕特別合作區、惠州大亞灣為代表。根據可達性模型評估,未來城際鐵路等規劃基礎設施的貫通能夠縮短深汕合作區與深圳的時空距離,但無法改變深汕在各合作平臺中的相對較低的可達性地位。因此,此類相對遠距的合作平臺較適宜承載空間競租能力低于深圳地租水平、功能運行相對獨立的產業環節(如能源石化、電子信息設備組裝、汽車組裝、數據設施、環保處理等)。規劃設計應注重契合大型產業項目導入及配套設施建設,構建完整的產業社區,提升城市活力與歸屬感。

4.4 “低開發潛力-高交通可達-高發展成本”類平臺

以深莞深度融合發展示范區中的東莞濱海灣、東莞東南臨深地區為代表。在多年來市場自發形成的“貼邊發展”態勢作用下,這些地區的土地資源已消耗殆盡,與深圳一樣面臨空間資源緊約束的情況,同時要素成本快速上升,發展成本較高,但是空間使用效率距離高質量發展水平仍然有很大的提升空間,需要持續推進產業、空間同步升級。為此,規劃上需要建立成本可控的存量空間更新機制,推動低效產業空間“騰龍換鳥”,促進深圳核心產業的支撐環節更好落地。另一方面也需要通過精細化的土地整備梳理潛在增量空間,為土地再開發的收益平衡提供“砝碼”。

4.5 “低開發潛力-低交通可達-低發展成本”類平臺

以佛山順德順深產業城為代表,在交通可達性難以改善、可利用土地有限的條件下,又具備一定的發展成本優勢。對于此類合作平臺,應尊重當地現有的產業類型與生態,尋求相對精準的產業資源鏈接,點狀激活現有產業園區中的部分企業與用地,逐步帶動合作平臺提升規模和競爭力。

5? 典型合作發展平臺綜合規劃案例

基于對各灣區跨界合作發展平臺多維度的特征分析、綜合評估和價值研判,得以為特定的合作平臺定制適配其特點和潛力方向的空間發展和產業成長路徑。本文將以深莞深度融合發展示范區中的臨深新一代電子信息產業基地專項規劃和深汕特別合作區總體規劃為例,闡釋多維價值研判對合作發展平臺綜合規劃策略制定的影響。5.1東莞臨深新一代電子信息產業基地

東莞臨深新一代電子信息產業基地位于東莞塘廈鎮,屬于“低開發潛力-高交通可達-高發展成本”類跨界合作發展平臺的典型代表。產業基地分為科苑城信息產業園、鳳凰崗、林村三大片區。其中科苑城信息產業園擁有近20年的電子信息產業基礎,近年來因同時享有臨深區位條件和東莞本土生產配套優勢,成為深圳電子信息企業外遷、擴大再生產以及進行產業配套的重要基地之一。該產業基地是珠江口東岸以深圳為中心的世界級電子信息產業集群中的節點之一,與深圳形成了密切的產業聯系。如何理順產業鏈層面的合作關系,在巧妙控制發展成本的情況下整合統籌現有空間資源,是確立其目標定位、規劃其迭代路線的關鍵。

為突出其優勢和特色,產業基地專項規劃精準尋找產業鏈條的高效益細分領域,選擇面向可穿戴設備、智能網聯汽車等電子信息產業的新興賽道,聚焦電子產品高議價環節,形成電子信息產業上游設備、材料、高端組件方面的綜合能力。結合科苑城產業園在土地整備后擁有近期連片待開發土地方面的優勢與增量空間資源劣勢,找到產業與空間的平衡點,側重在研發制造、技術研發應用等環節發力,構建以“研發+試生產”為核心、總部與量產為支撐的產業體系,使之成為深圳科技成果轉化基地,融入區域產業梯度化空間格局。

在空間資源的規劃統籌上,策略提出要存量與增量空間共同發力,兼顧不同類型和階段的產業需求,提供多樣性空間供給。空間體系方面,規劃方案提出積極發展跨深莞兩市的交通體系,形成在局部區域的高可達性;構建嵌入深圳中軸線山水格局,融入深圳生態空間網絡的城綠格局(圖8)。在具體的空間產品供給方面,結合“研發+試生產”活動對產業空間和樓宇形態的需求,利用整備后的增量用地在近期啟動以研發、制造功能為主的子片區,同時借助村級工業園更新改造項目,引進布局傳統制造業轉型升級項目。面向中小企業集群的“共性技術”需要,沿科苑大道打造科研創新服務超線,利用裙樓空間為周邊產業提供通用、共享的研發平臺、創新平臺與應用示范場景(圖9)。

5.2深汕特別合作區

深汕特別合作區位于汕尾市西部,是“高開發潛力-低交通可達-低發展成本”類合作平臺的典型代表,與深圳周邊交通可達性高但發展成本同樣高企的合作空間形成互補關系。對于空間資源緊缺且昂貴的深圳主城而言,深汕特別合作區的核心價值在于可以采取相對低成本的方式獲得較為充足的開發空間,交通可達性的改善和針對“遠距空間”的資源導入方式成為此地綜合規劃研究的重點。

在交通方面,規劃策略著重推動交通互聯互通,盡可能提升深汕特別合作區與深圳的聯系度和可達性(圖10)。通過鐵路和城際線構筑的軌道系統,以及若干條高速路、快速路和主干路形成的道路網絡,西接惠州、東聯汕尾,與深圳快速聯通。此外,規劃推動深汕與惠州、汕尾的海上客運聯系,協調紅海灣、大亞灣區域岸帶及海域利用,打造粵東最大綜合港灣,提升其海洋交通運輸能力。

產業方面,針對合作區可開發土地資源較充足且成本較低,而地處遠距區位、交通基礎設施建設對可達性提升作用有限的特點,規劃主張圍繞耗地型、難上樓制造業承接深圳產業集體疏解,構建相對獨立而完整的產業鏈。在制造業、旅游、能源等領域聯動惠東,在綜合服務和先進制造板塊分別與汕尾主城區、汕尾高新區形成合力,形成以深汕特別合作區為中心的區域產業協作網絡。在空間規劃方面,則需完善空間供給與產業需求的有效匹配,一方面協調生產-生活-生態空間格局,提供相對充足的基建和公服資源,改善其設施配套水平和服務能力,從而吸引深圳企業和資本的進駐;另一方面在用地規劃層面保障大型工業合作項目的落地,為當地提供就業機會,吸引周邊勞動力(圖11)。在規劃引導下,深汕比亞迪汽車工業園、深汕高中園等耗地型項目已在深汕合作區陸續落地。

6? 結語:“空間觀察”先行,優化綜合規劃工作流

脫胎于深圳與周邊城市合作發展平臺規劃的“綜合規劃”本質上是一種服務快速規劃建設目標,在短時間內調動多專業多部門、共同編制一本規劃的集體行動,較一般的規劃工作流相比涉及更大規模、更高強度的專業知識與人力資源使用和集成。在粵港澳大灣區各類合作發展平臺大規模涌現的今天,適合每個合作平臺地區發展的功能區段已經相對狹小。為此,合作平臺地區的綜合規劃編制尤其應注重通過在更大范圍以及戰略層面的價值研判,來明確科學合理的發展目標和定位,并引導形成契合各合作平臺特點的土地開發、產業引導及設施配置策略。

本文通過對深圳及周邊地區十余個合作發展平臺在空間開發潛力、交通可達性、發展成本等維度的條件評估,初步區分了各個合作平臺的發展條件特征畫像,歸納了不同類型合作平臺適宜采取的發展思路與規劃策略。這一改進后的綜合規劃工作流有助于快速識別和判斷合作平臺的發展和規劃重點問題,并在規劃中給予有針對性的研究和答案。當然,合作發展平臺的條件評估維度不僅限于本文提出的三種,在大數據時代足以通過更多維度分析方法來豐富和深化前置于綜合規劃的“空間觀察”環節的工作內涵,從而在新的發展條件和發展階段下進一步提升綜合規劃的科學性。

(郭曉芳、嚴澤幸、于敏、戴雅婷、任杰、劉全景、雷祎、曾彬鋮等參與或協助了部分研究分析工作,在此致謝)

參考文獻:

[1]深圳市城市規劃設計研究院. 綜合規劃,一種以城市規劃為平臺的城市發展綜合性解決方案//深圳市城市規劃設計研究院編著. 轉型之路: 我們的實踐與思考[M]. 上海:同濟大學出版社, 2015.

[2]李啟軍,郭磊賢,雷祎,程情儀,司馬曉.政策視角下的粵港澳大灣區空間關聯分析與協同發展政策機制優化[J].熱帶地理,2022,42(02):269-282.

[3]葉偉華,黃汝欽.前海深港現代服務業合作區規劃體系探索與創新[J].規劃師, 2014, 30(05):72-77.

[4]黃衛東,盛鳴.跨區域戰略地區的國土空間規劃實踐探索——以深圳市深汕特別合作區為例[J].城市規劃學刊,2021(04):88-95.

[5]張和強,盛鳴,詹飛翔. 飛地城區的空間發展思路與規劃策略研究——以深汕特別合作區總體規劃為例//中國城市規劃學會,成都市人民政府.面向高質量發展的空間治理——2020中國城市規劃年會論文集(14區域規劃與城市經濟)[C].中國建筑工業出版社, 2021.

[6]王耀興,邢西玲,張久帥.沿海產業轉移背景下中國中部地區產業園區綜合規劃探討[J].規劃師, 2016, 32(09):77-84.

[7]王萍萍.東西部扶貧產業合作趨勢下的全流程綜合規劃——以廣安(深圳)產業園為例//中國城市規劃學會,成都市人民政府.面向高質量發展的空間治理——2020中國城市規劃年會論文集(13規劃實施與管理)[C].中國建筑工業出版社, 2021:787-799.

[8]Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. ?ber Raumbeobachtung[EB/OL]. https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/raumbeobachtung/UeberRaumbeobachtung/ueberRaumbeobachtung.html[2023-5-23].

[9]郭磊賢,彭琳婧,李啟軍,郭晨,司馬曉.行政管理與空間治理單元的尺度協調與優化——基于粵港澳大灣區的實踐與探索[J].國際城市規劃, 2022, 37(05):71-79.

[10]深圳市規劃和自然資源局,深圳市深汕特別合作區管理委員會,深圳市城市規劃設計研究院股份有限公司.深圳市深汕特別合作區國土空間總體規劃(2021-2035年)(草案)[R/OL]. http://pnr.sz.gov.cn/attachment/1/1295/1295319/10559341.pdf[2023-5-23].