淺析核心素養(yǎng)下理念下的小學數(shù)學教學范式

朱燕妮

摘 要:要在課堂中真正落實核心素養(yǎng),必須改變傳統(tǒng)的教學范式。在小學數(shù)學教學中,筆者認為新型的教學范式應該具備以下特點:創(chuàng)設情境,激發(fā)興趣、自主合作,探究新知,變講為引、思維啟迪,互動交流、思維碰撞,數(shù)形結合,直觀想象、前后聯(lián)系,融會貫通。

關鍵詞:核心素養(yǎng);小學數(shù)學;教學范式

引言

從強調(diào)基礎知識和基本技能的雙基教學到知識與技能、過程與方法、情感態(tài)度與價值觀的三維目標設置再到核心素養(yǎng),教育目標的發(fā)展變化要求教學范式的發(fā)展變化,在小學數(shù)學教學中應當怎樣培養(yǎng)學生的核心素養(yǎng)呢?筆者認為當前絕大多數(shù)的課堂仍然延用傳統(tǒng)的教學范式,但傳統(tǒng)教學范式的弊端日益明顯,教師應當打破固有的教學模式,探索出當前適用的新型教學范式。筆者曾兼職了八個月的數(shù)學教師,下面將結合自身的教學實踐談談自己的教學體會。

一、創(chuàng)設情境,激發(fā)興趣

傳統(tǒng)的課堂導入一般采用復習導入,即首先讓學生完成上節(jié)課內(nèi)容相關的簡單練習題,然后出一兩道與這節(jié)課內(nèi)容相關的練習題,通過不同的練習題引出兩節(jié)課知識點的異同。這種課堂的導入方式相對簡單粗暴,固然達到引入新課的目的,但對學生的吸引力不大。筆者曾接觸過的學生中,絕大多數(shù)學生都認為數(shù)學課堂是一個不斷做題的課堂,非常枯燥和乏味。筆者認為,興趣是最好的老師,尤其是對于小學階段的學生來說。這個階段學生的好奇心強,自制力差,因而在課堂開始就吸引他們的注意力,引發(fā)他們對課堂內(nèi)容的興趣是十分重要的。

當然,現(xiàn)今也不乏教師為了激發(fā)學生興趣而創(chuàng)設教學情境,但往往都是教師根據(jù)教學內(nèi)容進行主觀設定,從而設定出來的情境與實際問題毫不相關,脫離實際,缺乏代入性。筆者認為教師應當關注生活中的問題,善于從生活實際中具化數(shù)學模型,使教學情境貼近生活,從而讓學生更好地代入情境。

如在教學《租船問題》這一內(nèi)容時,筆者結合學校情況創(chuàng)設情境如下:兩周后,學校將組織去春游,我們和一、二、四班一起去爬南峰山。去南峰山需要租車去,一共有兩種車,大巴車每輛有40個座位,租金600元,中巴車每輛有25個座位,租金450元。我們四個班的學生加上帶隊老師一共170個人,要怎樣租車才最便宜呢?

這個情境設定將原來單純的數(shù)學問題轉化成了現(xiàn)實中的生活問題,并且是學生感興趣的且喜聞樂見的活動,而且給學生參與學校活動策劃的感覺,很好地激發(fā)了他們探究的興趣。

筆者認為情境設定的重點不在于情境的新穎和與眾不同,而是在于能否讓學生理解,能否激發(fā)學生探索的興趣。

二、自主合作,探索新知

傳統(tǒng)的課堂多是一種灌輸性的知識輸入,極大地限制了學生才能的發(fā)揮。現(xiàn)今課堂上教師提問無人舉手回答便是因為從小到大受到的教育讓他們習慣了傾聽和接受,久而久之,他們就忘記了如何思考和反駁。這不僅不利于培養(yǎng)學生的批判性思維也不利于培養(yǎng)學生的創(chuàng)新能力。

因此,筆者認為應當改變知識傳授的方式,不再由教師灌輸,而是讓學生通過合作探究和自主思考的方式發(fā)現(xiàn)和理解知識。畢竟通過自己努力而理解的知識往往比他人告知的知識來得深刻和長久。

如在教學《租船問題》這一內(nèi)容時,在創(chuàng)設情境,提出問題之后,筆者將學生分組,讓學生自由討論,列出具體的租船方法和租金。

學生一開始有些茫然不知所措,不知道如何入手。筆者稍微提醒了一下,假設全部租大巴車需要多少錢呢?

學生很快得出答案。170/40=4……10,需要租5輛大巴車,那租金就是5×600=3000。

很明顯,這顯然不是最終答案。學生迅速意識到,租了4輛大巴車后,剩下的10個人坐中巴車比坐大巴車來得劃算。于是,另外一種方案出現(xiàn)了,租4輛大巴車和租1輛中巴車。租金就是4×600+450=2850。

題目解到這一步,學生會繼續(xù)思考,如果租3輛、2輛、1輛大巴車結果會怎樣呢?

這合作探究的環(huán)節(jié)的最重要的目的不在得出題目的答案,而在于學生是通過自己思考和與他人合作的方式進行解題的。他們在自己探索的過程中發(fā)現(xiàn)了解題的方法,即通過假設的方式列出所有可能的方案,再從中選擇最合適的那一個方案。

教師只要在學生完成探索后稍加提點,讓學生意識到他們是用假設的方法解題的,再碰到同類型的問題時,學生自然會用同樣的方法進行解題。

這樣的課堂讓學生不僅僅掌握了解題技巧,更重要的是讓學生學會了思考和合作,鍛煉了他們的思維能力,也培養(yǎng)了他們的合作能力。

三、變講為引,思維啟迪

傳統(tǒng)的課堂中,教師每節(jié)課的教學目標更多的是在讓學生掌握某一特定的知識點或者解題技巧,這就是所謂的“堂堂清”。[1]為了達成這個目的,課堂往往變成教師一人表演的舞臺,教師試圖將自身掌握的知識強硬地輸入學生的腦中,不重視教學的過程,只重視結果。只要學生掌握了解題方法,便認為這堂課是成功的。例如在教學《方程的意義》這一內(nèi)容時,教師往往直接告訴學生帶有未知數(shù)的等式是方程,卻并不解釋為什么以及方程是怎么來的。從表面上來看,學生確實明白了方程長什么樣,但是教學的目的不在于讓學生獲得這些靜態(tài)的知識,而在于讓他們獲得解決問題的方法,思維的啟迪才是教育的意義所在。

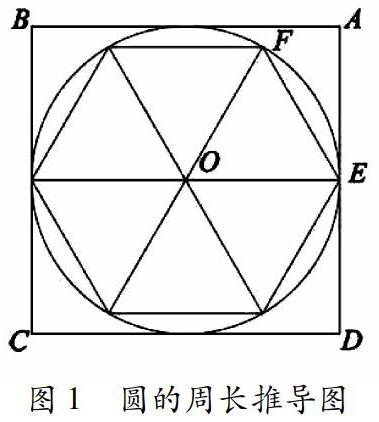

例如在教學《圓的周長》這一內(nèi)容時,筆者出示下圖,讓學生思考圓的周長和直徑之間具體的數(shù)量關系。在學生思考交流討論的同時,引導他們發(fā)現(xiàn)正方形的周長是圓直徑的四倍,六邊形的周長是圓直徑的三倍,圓的周長則在圓直徑的3倍和4倍之間。由此引入圓周率的概念,從而推導出圓的周長的計算公式。

在這個教學過程中,教師并沒有直接給出圓的周長的計算公式,讓學生死記硬背,而是一步步引導學生自己去發(fā)現(xiàn)。并且教師后續(xù)能夠在此基礎上,通過類似的方法,讓學生改變圓的直徑的長度,引導學生得出圓的直徑擴大或縮小幾倍,圓的周長也擴大或縮小相同倍數(shù)的結論。

整個教學過程中,教師所要做的只是給與學生指導,在適當?shù)臅r候提出問題,引導學生思考,自主探究得出正確的結論。學生在這樣的課堂上獲得的就不僅僅是靜態(tài)的知識,更多的是學會了思考。學生通過自己思考解決了問題,也在無形之中增強了學生的信心。

四、互動交流、思維碰撞

如上文所言,傳統(tǒng)的教學方式是講授式的教學方式,教師負責講,學生負責聽。但是人的思維是具有隱蔽性的,教師并不能知道學生的想

法[2]。同樣,在課堂上教師也無法判斷學生是否掌握了課堂內(nèi)容。于是,作業(yè)的正確度就成了檢測學生對課堂內(nèi)容掌握程度的工具,成績成為了衡量學生是否優(yōu)秀的標準。筆者認為這對師生關系產(chǎn)生了非常不利的影響。

語言是人表達想法的工具,也是人與人之間互相了解的橋梁。筆者認為教師應當在課堂上給予學生發(fā)言的機會,一方面能讓教師進一步了解學生,另一方面學生和學生之間的思維碰撞也能促進他們共同進步。

在整個教學過程中,教師可以借助提問充分調(diào)動學生的參與積極性,讓學生既有發(fā)言的機會,又有和同伴交流討論的機會。在此過程中,教師通過師生之間的交流了解了學生的思考方式,也在無形中拉近了和學生的距離,同時又能在學生互相之間的討論中加強對學生的了解,也促進了學生人際交往能力的提高,一舉多得。

五、數(shù)形結合、直觀想象

數(shù)形結合是數(shù)學中一個重要的方法,很多問題中都需要用數(shù)形結合的方法去解決。傳統(tǒng)課堂中教師往往針對某一類題型,用數(shù)形結合的方法給出解題方法,但卻沒有說明為什么用這種方法,導致無論教師強調(diào)多少遍,學生都無法掌握,因為他們不知道如何去運用。

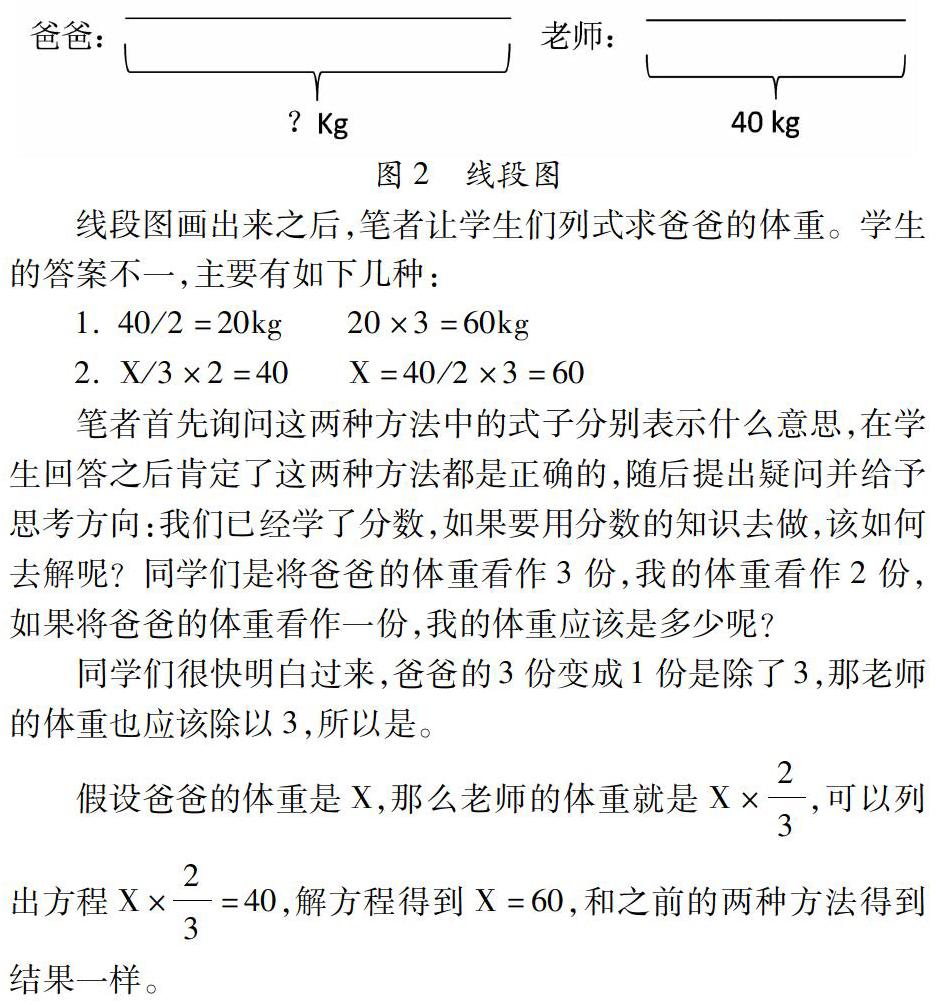

比如教學《已知一個數(shù)的幾分之幾是多少,求這個數(shù)》這一內(nèi)容時,筆者首先創(chuàng)設如下情境:我的體重是40千克,是我爸爸體重的2/3,我爸爸的體重是多少?

然后分析這個問題,提出新的問題:1.我和爸爸誰比較重?2.2/3中的2代表我的體重還是爸爸的體重?3呢?

這兩個問題都很容易解決,解決了這兩個問題后,讓學生用線段圖來分別表示我和爸爸的體重。學生畫出正確的結果如下:

線段圖畫出來之后,筆者讓學生們列式求爸爸的體重。學生的答案不一,主要有如下幾種:

1. 40/2=20kg?20×3=60kg

2. X/3×2=40?X=40/2×3=60

筆者首先詢問這兩種方法中的式子分別表示什么意思,在學生回答之后肯定了這兩種方法都是正確的,隨后提出疑問并給予思考方向:我們已經(jīng)學了分數(shù),如果要用分數(shù)的知識去做,該如何去解呢?同學們是將爸爸的體重看作3份,我的體重看作2份,如果將爸爸的體重看作一份,我的體重應該是多少呢?

同學們很快明白過來,爸爸的3份變成1份是除了3,那老師的體重也應該除以3,所以是。

假設爸爸的體重是X,那么老師的體重就是X×23,可以列出方程X×23=40,解方程得到X=60,和之前的兩種方法得到結果一樣。

于是同學們就學會了用方程求解已知一個數(shù)的幾分之幾是多少,求這個數(shù)這一類型的問題。再遇到同一類型的題目時,學生也能用同樣的思考方式,自然地畫出線段圖,理出數(shù)量關系,然后列出方程求解。

六、前后聯(lián)系、融會貫通

傳統(tǒng)的教學方式是線性的,即根據(jù)教材一個章節(jié)一個章節(jié)地教下來,但知識是互相聯(lián)系的,這在數(shù)學中體現(xiàn)得尤為明顯。小學數(shù)學涉及代數(shù)和幾何兩個大塊的內(nèi)容,其中又可以細分許多小塊,根據(jù)難度的不同分散在不同年級的教材里。一般教師復習時都是根據(jù)教材的章節(jié)進行復習,筆者認為在學期末或者年級末時教師可以將教材內(nèi)容重新整理按照內(nèi)容板塊進行復習。

例如人教版五年級下冊的數(shù)學課本中,觀察物體、探索圖形、圖形的運用可以歸類為圖形與幾何放在一起復習,因數(shù)與倍數(shù)、分數(shù)的意義和性質、分數(shù)的加法和減法可以歸類為數(shù)與代數(shù)一起復習,折線統(tǒng)計圖則屬于統(tǒng)計與概率。另外,打電話和找次品這兩種思考類型的題可以放在一塊兒。

按照知識的內(nèi)在聯(lián)系將知識分塊能夠幫助學生形成自己的知識網(wǎng)絡,有利學生將知識融會貫通。

結語

教育改革一直是國家在積極推動的一項工程,要想在小學數(shù)學課堂中使學生的核心素養(yǎng)真正得到發(fā)展,教師必須改變傳統(tǒng)的教學范式,理解核心素養(yǎng)的內(nèi)涵,并將之落在日常教學之中。

[參考文獻]

[1]張紅霞.淺析核心素養(yǎng)理念下的小數(shù)教學新范式[J].名師在線,2018(07):23-24.

[2]劉海林.小學數(shù)學“經(jīng)驗課堂”教學范式探究[J].江蘇教育,2015(25):39-41.

(作者單位:浙江師范大學,浙江 金華 321004)