毛澤東同長子相處有道

孟紅

新中國成立后的1959年6月,毛澤東在讀蘇聯《政治經濟學教科書》的談話中曾經頗有感觸地指出:“我很擔心我們的干部子弟,他們沒有生活經驗和社會經驗,可是架子很大,有很大的優越感。要教育他們不要靠父母,不要靠先烈,要完全靠自己。”毛澤東這些語重心長的話語,充滿人情味,又十分發人深省。由于干部子弟特殊的家庭地位,尤其是有些是革命先烈的后代,處處容易得到人民群眾的關照,而有的則變得不自覺。毛澤東擔心干部子弟如果不能人格獨立、生活獨立、自食其力,就會逐漸走向官僚化和貴族化。令他更為擔心的還有干部子弟的社會主義思想教育問題、干部子弟的變質問題。基于此,毛澤東對子女嚴格要求,從不為子女謀職位、搞特權。這一點,僅從毛澤東對他極其疼愛且深寄厚望的長子毛岸英諸事的處理態度上,即可得到充分印證,并足以看出其教子有道。

鼓勵腳踏實地、學習進步

1936年,上海地下黨組織終于找到了流落街頭的毛岸英和毛岸青,并經過多方努力,轉道將兄弟倆送往蘇聯,去接受正規的教育和訓練。他倆從此開始了新的生活。這時,毛澤東已經率領紅軍到達陜北,建立了以延安為中心的革命根據地。在延安過著艱苦斗爭生活的毛澤東,十分關心遠在蘇聯的兒子們的成長。1938年,有人從蘇聯帶來了毛岸英和毛岸青的照片。毛澤東喜出望外,反反復復端詳著照片,禁不住熱淚盈眶。不久,聞知有人要去蘇聯,毛澤東急忙揮毫寫好一封信,捎去他對兩個兒子的問候和關懷。

親愛的岸英岸青:

時常想念你們,知道你們情形尚好,有進步,并接到了你們的照片,十分的歡喜。現固有便,托致此信,也希望你們寫信給我,我是盼望你們來信啊!我的情形還好。以后有機會再寫信給你們。祝你們健康,愉快,與進步!

毛澤東

二月四日

一個月后,毛澤東又托人捎信,并附上自己的照片。信一開頭就急切詢問:“早一月給你們的信收到沒有?收到了,寫點回信給我。”思兒心切之情躍然紙上。

1939年8月26日,毛澤東接到兒子的信后,回信給他們:

你們上次信收到了,十分歡喜!你們近來好否?有進步否?我還好,也看了一點書,但不多,心里覺得很不滿足,不如你們是專門學習的時候。為你們及所有小同志,托林伯渠老同志買了批書,寄給你們,不知收到否?來信告我。下次再寫。祝你們發展,向上。愉快!

毛澤東為革命操勞之余,深愛著白己的兒子,并拿自己的年齡劣勢與孩子的優勢做比較,鼓勵兒子抓緊時間讀書學習,并寄去一大批書給孩子們,體現了父親對兒子學習的深切關懷。不過遺憾的是,孩子沒能收到這批書。

兒子每前進一步,都給遠方的父親毛澤東帶來歡樂和慰藉;兒子的每一點進步,也必然與毛澤東的親切教誨分不開。如果這封信還只是一般的指導,那么,1941年1月31日的一封長信,就是對兒子學習和發展方向的專門指教了。

岸英岸青二兒:

很早以前,接到岸英的長信,岸青的信,岸英寄來的照片本,單張相片,并且是幾次的信與照片,我都未復,很對你們不起,知你們懸念。

你們長進了,很歡喜的。岸英文理通順,字也寫得不壞,有進取的志氣,是很好的。惟有一事向你們建議,趁著年紀尚輕,多向自然科學學習,少談些政治。政治是要談的,但目前以潛·心多習自然科學為宜,社會科學輔之。將來可倒置過來,以社會科學為主,自然科學為輔。總之注意科學,只有科學是真學問,將來用處無窮。人家恭維你抬舉你,這有一樣好處,就是鼓勵你上進;但有一樣壞處,就是易長自滿之氣,得意忘形,有不知腳踏實地、實事求是的危險。你們有你們的前程,或好或壞,決定于你們自己及你們的直接環境,我不想來干涉你們,我的意見,只當作建議,由你們自己考慮決定。總之我歡喜你們,望你們更好。

岸英要我寫詩,我一點詩興也沒有,因此寫不出。關于寄書,前年我托西安林伯渠老同志寄了一大堆給你們少年集團,聽說沒有收到,真是可惜。現再酌檢一點寄上,大批的待后。

我的身體今年差些,自己不滿意自己;讀書也少,因為頗忙。你們情形如何?甚以為念。

毛澤東

一九四一年一月三十一日

這段充滿父愛的肺腑之言,也是毛澤東的切身體會和對個人學習發展規律性認識的經驗之談。

之后,毛澤東幾次托人買書送往蘇聯毛岸英及其他留蘇小同志處。有一次,他親自挑選了21種60本圖書寄往蘇聯,這些書包括哲學、經濟學、歷史、古典文學、武俠小說等。岸英每次收到書后,都如獲至寶,與大家輪流閱讀。

送去“勞動大學”經受艱苦錘煉

1946年春,毛岸英從蘇聯回到延安,回到日夜思念的父親身邊。毛澤東用慈愛的目光不停地仔細打量著長成高大、精干和英俊小伙子的愛子毛岸英。他發現毛岸英患了感冒,立即拿出自己的毛衣給毛岸英穿上。

久別重逢的父子坐在一起,親熱地交談起來。毛澤東詳細詢問了毛岸英在蘇聯學習和生活的情況,毛岸英則熱情傾訴了19年離別中的種種遭遇和對父親的思念。最后,毛澤東語重心長地說:“理論只是知識的一半,你光有外國的書本知識還不夠,還要把書本知識變成自己的才行。中國還有個學堂,就是農業大學、勞動大學,你應到農村去拜農民為師,在那里能學到外國學不到的有益的東西。過些時候,我給你找個校長。”

毛岸英領會了父親的意思,爽快地答應說:“好,我也想去農村,參加勞動,向群眾學習,鍛煉鍛煉。”足見,毛澤東不僅注重孩子書本知識的學習,而且還特別注重教他們在實踐中學習,認為只有把二者結合起來,這樣學問才會更廣博,更深厚扎實。

不久,毛澤東把毛岸英帶到“校長”——陜甘寧邊區的一位勞動模范跟前,并介紹說:“這位就是校長,你過去吃的是面包牛奶,回來要吃中國的小米,可養人哩。”隨后指著毛岸英對勞模詼諧地說:“我現在給你送一個學生,他上過外國的大學,沒上過中國的大學。我拜托給你,請你帶他上咱們中國本土的‘勞動大學。”

毛岸英換上毛澤東送他的打補丁的衣服和鞋子,背上一斗半小米和幾斤菜籽,來到南泥灣開始上“勞動大學”。

期間,毛澤東利用去南泥灣視察工作的間隙特地看望了毛岸英。當他發現兒子的手依然白胖無繭時,嚴肅地說:“你還不能畢業呢!”并指著那位勞模手上的血泡老繭說:“他是你的教授,你要好好向他學習。”毛岸英不好意思地點點頭。

從此,毛岸英牢記父親的諄諄告誡,有意識地加強鍛煉,吃苦耐勞,用心學習。他起早貪黑地同老鄉們一起掄大撅頭、起圈裝糞、施肥犁地,學著干各種農活兒。每次從山上勞動歸來,他總要捎回一捆柴火,送給烈軍屬。

1946年下半年,由于胡宗南部進攻延安,形勢緊張,加之要學的農活基本學會了,做了50多天農活的毛岸英回到延安。毛澤東看到兒子曬得黑黑的皮膚,摸到兒子手上一層厚厚的繭子,十分滿意而高興地說:“白胖子變成黑胖子了!你學習成績不錯嘛!不過,今后還得繼續鍛煉。”

書來信往指導學習工作

“勞動大學”畢業后,毛岸英被分配到中共中央宣傳部工作。

毛澤東非常疼愛自己的長子毛岸英,但從不為他搞特殊,相反對他更加嚴格,把他與普通戰士一樣對待。毛岸英在中宣部工作期間,有一次毛澤東突然問岸英:“你吃么子灶?”毛岸英如實回答是“中灶”,毛澤東非常生氣地責問兒子:“你有什么資格吃中灶?你應該跟戰士一起吃大灶。”毛岸英雖然腸胃有病,但他明白父親的鐵面無私,愉快地接受了父親的安排。

1947年3月,毛岸英隨機關回到延安。4月,他東渡黃河,到山西、河北等地參加土改工作。兩個月后,毛岸英給父親去信,及時匯報自己的思想認識:“我在郝家坡兩個月的土改工作中,學得了如下東西:第一,最重要的一點,認清了自己所站的無產階級市場。第二,群眾路線就是階級路線加民主作風。第三,不把農村中的階級斗爭掀起到最高程度,是不能發動廣大農民群眾的。第四,沒有群眾的監督,沒有民主,干部使必然變壞,必然會站在人民頭上為所欲為,哪怕這干部在未當干部時成分是很好的,人也是很好的。第五,只有用群眾的力量,才能徹底地改造我們的黨、政、軍。”他還深有感觸地寫道:“沒有下面的實際接觸,在上面會上就是聽了一百個最好的報告,也是沒有多大益處,接受不了,這好比地不耕而撒上哪怕最好的種子,亦是徒勞無功,一陣風就吹走了。”

1947年9月12日,在轉戰陜北的百忙中,毛澤東給毛岸英回了信。10月8日,毛澤東又給毛岸英寫來一信:

岸英兒:

告訴你,永壽(毛澤東與楊開慧的次子毛岸青——編者注)回來了,到了哈爾濱。要進中學學中文,我已同意。這個孩子很久不見,很想看見他。你現在怎么樣?工作,還是學習?-個人無論學什么或做什幺,只要有熱情,有恒心,不要那種無著落的與人民利益不相符合的個人主義的虛榮心,總是會有進步的。你給李訥寫信沒有?她和我們的距離已很近,時常有信有她畫的畫寄的,身體好。我和江青都好。我比上次寫信時更好些。這里氣候已頗涼,要穿棉衣了。再談。

問你好!

毛澤東

一九四七年十月八日

毛岸英將毛澤東這封信中那段指導他學習和工作的教誨當作座右銘,工整地抄寫在筆記本扉頁上,時刻品味著,警示著自己。并把這封寶貴的信一直珍藏在身邊。后來他在抗美援朝戰場犧牲后,愛人劉思齊從其遺物中發現了這封信,見那段話旁邊,還留有毛岸英用鉛筆作的記號。

當面切磋工作見解

1948年5月,正是鮮花遍地升放的時節,在河北省平山縣,黨中央和毛澤東到達這里。那時,毛岸英也完成了在山東土改工作團的任務,興沖沖地回到西柏坡,回到父親身邊。自1947年3月下旬在陜西清澗分手后,父子倆已經一年多沒見面了。毛岸英從衣袋里抓出一把炒花生,遞給父親說:“爸爸,你嘗嘗山東花生的滋味,可香脆哪!”

毛澤東剝著花生,邊吃邊問兒子:“在渤海怎么樣啊?”

“不怎么樣!”毛岸英回答。

“么子不怎么樣嘍?”毛澤東搬出了韶山話,有些疑惑地反問,“比如,領導的思想、作風怎么樣?群眾的情緒怎么樣?”

毛澤東實際上向毛岸英擺出了談話的要點,點明他要知道些什么。

毛岸英思考、沉默了片刻,終于大膽地說:“爸爸,我跟你隨便聊聊,既不是正式匯報,更不是打小報告。”

“嘿,你顧慮還蠻多哩!”毛澤東笑笑。

毛岸英只好原原本本地道出一件事:

一次,華東局楊帆等人請康生吃飯,我們幾個年輕人也去了。在飯桌上,楊帆談到當地的會道門很猖狂。他們在村里挖了壕溝,溝上架了吊橋,吊橋不放下,別人是進不去的。我們有些傷兵在村里,被他們殺掉了。我們警告他們也沒有用……這些事當然令人氣憤,康生聽罷,瞪大眼睛,用力把桌子一拍,碗筷都跳了起來,他吼道:“還有這樣的事?老子開兩個團去,把他村子轟平!”可是,村子里的反動會道門只是少數,大部分是被欺騙的窮苦老百姓。康生的舉動,我看在眼里、記在心里,回到住地,我跟幾個年輕同志邊說邊搖頭:“康生缺乏政治家風度,中央領導同志怎么能這樣講話?派兩個團轟平村子,死的不都是農民老鄉?”青年伙伴對我的議論捏了一把汗,生怕傳到康生耳朵里對我不利,便解釋說:“康生同志說說氣話,不是真正地轟平,對反革命分子是要堅央鎮壓!”

毛岸英原原本本地敘述了這件事后,評論說:“康生同志太粗暴,缺少政治家的風度。”而在一年前,他還以為康生有水平呢!

對于兒子的思維和辨別力的提高,毛澤東是看在眼里、喜上心頭,但他卻沒有流露出來,只是平靜地說:“我們還是要多看老同志們的優點和長處呀!”

從蘇聯回國這幾年,尤其是在父親身邊的日子里,是毛岸英感到收獲最多、成長最快的時期。父子倆的談話內容也越來越廣泛,越來越深入,思想上不僅有了互相的交流,而且毛岸英甚至于超越以往,競能在探討某個問題時語出不凡,思想上的睿智常常可以擦出使毛澤東都感到驚奇和受到啟迪的火花來。

新中國成立初,毛岸英被安排到政務院工作,毛澤東對此堅決不同意。他認為毛岸英不夠資格進政務院工作,而應當到農村、工廠、部隊去鍛煉。可見,毛澤東堅持黨性原則,不謀私利,堪稱愛子有方。于是,毛岸英被分配到北京機器廠任黨總支副書記。

支持鼓勵并送兒上前線

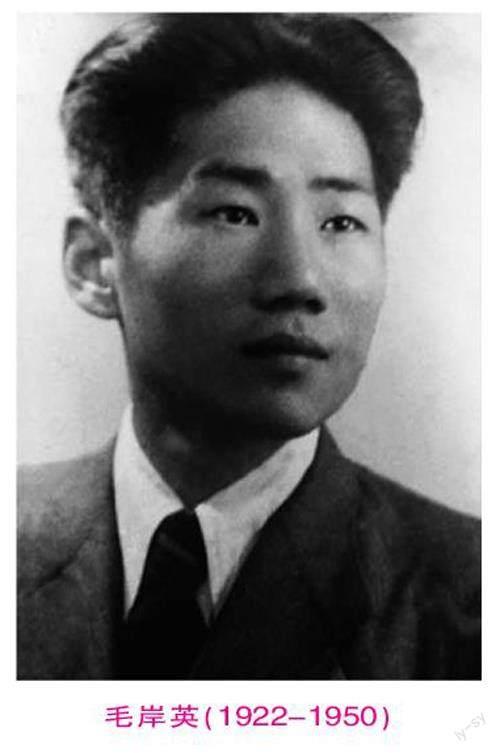

1950年6月,朝鮮戰爭爆發。10月8日,毛澤東以中國人民革命軍事委員會主席的名義,發布了正式組成中國人民志愿軍的命令。隨即,成千上萬的中華兒女奮起響應。毛澤東也將兒子送上朝鮮戰場。一個多月后,毛岸英壯烈犧牲。

后來在聽彭德懷的匯報后,毛澤東強忍住悲痛,抬起頭緩慢地說道:“革命戰爭,總是要付出代價的!為了國際共產主義事業,反抗侵略者,中國人民志愿軍的英雄兒女,前仆后繼,犧牲了成千上萬的優秀戰士。岸英就是屬于犧牲了的成千上萬革命烈士中的一員,一個普通的戰士。不要因為是我的兒子,就當成大事。不能因為是我、黨的主席的兒子,就不應該為中朝兩國人民共同的事業流血犧牲,哪有這樣的道理呀!”

1954年底,毛澤東接到彭德懷要求將毛岸英遺體葬于朝鮮的信后,馬上批示:同意彭的意見,請告總干部部另擬復電。當后來劉思齊要求將毛岸英遺體運回國內時,毛澤東搖搖頭說:“青山處處埋忠骨,何必馬革裹尸還。不是還有千千萬萬志愿軍烈士安葬在朝鮮嗎?”毛澤東把對兒子的愛深深地埋在了心中。

毛澤東對于兒媳劉思齊雖關懷備至,但仍堅持原則。1955年9月,劉思齊進入蘇聯莫斯科大學留學。由于原來學文科的她突然改學理工,而且還要跟上俄語授課,加上又難以適應當地的氣候和生活習慣,她深感學習吃力和困難。1957年暑假回到北京,她寫信把自己的情況和希望轉學國內的想法告訴了毛澤東。毛澤東很快給她回了一封信:“轉學事是好的,自己作主,向組織申請,得允即可。如不得允,仍去蘇聯,改學文科,時間長一點也不要緊,不論怎樣,都要自己作主,不要用家長的名義去申請,注意為盼。祝你進步。”毛澤東在信中考慮到思齊的難處,充分尊重思齊的選擇,同意轉學,但又堅持原則,不要思齊搞特殊,反復強調“不要用家長的名義去申請”,即不要用高干子女的身份,不要用毛澤東的影響去申請轉學,體現了他堅強的黨性和組織觀念。

這就是人民領袖的胸懷,一位父親的博大胸懷!

(責任編輯:賈茹)