以“問學課堂”深入推進教學改革

鄭道春

課堂是推進教育改革的支點,是師生成長的精神家園,提高課堂效益是最實惠的“雙減”。“問學課堂”從“問題化學習”發展而來,通過教師創設問題情境,啟發學生有層次、系統性、可擴展地發現問題,促進學生自主解決問題,不斷獲得結構化的知識、綜合性的方法和學科性的思想,努力落實立德樹人根本任務。近10年來,浙江省溫州市甌海區依托“問學課堂”的教育內涵項目,歷經知識導向、能力導向、素養導向三段發展歷程,持續推動課程教學改革,深化高質量人才培養。在推動“問學課堂”本土化的過程中,甌海區形成了以課堂變革為核心的理論架構與實踐范式。

樹立“問學課堂”的核心論

“問學課堂”折射教育改革的作為。課堂能夠反映教學思想是否先進、課程改革方向是否精準、教學改革張力是否飽滿。“問學課堂”是檢驗學校和區域教育品質的一面鏡子,我們支持“人人有事做、人人有交互、人人有發展”的進階模式,保障每一名學生的健康發展;在設計“學科實踐、綜合推進、價值觀念”的教學實踐中落實新課標的核心主張。

“問學課堂”成就師生的成長。“問學課堂”是學生提高素養的基本路徑,支持學生親歷知識建構的情境和過程,支持不同的觀點和意見,彼此碰撞、質疑、激蕩、交融;培育以課堂為中心的學習共同體,孕育“團隊文化”反哺課堂參與度;以基于問題解決的教學實踐為主要形式,孕育積極的學習情感、思想品質和行為習慣,形成民主、平等、合作、探究的文化意識形態,讓師生獲得成功學習的精神體驗。

“問學課堂”支持教學管理的改進。課堂質量是教育教學的生命線,將課堂作為校長領導力的根本著力點,就抓住了學校管理的主要矛盾,通過愿景對話,強化課堂價值引領;開展流程磨合,匯聚課堂教學智慧;實施扁平管理,提升課堂管理效益。例如,甌海區外國語學校在“寬教育”理念的統領下探索“發現課”教學改革,借用喬哈里視窗理論,打開學生交流、互動的過程,實現見解的自評互判,不斷促進學生高階思維的形成,最終實現師生在課堂建設愿景、課堂變革、常規管理上的“同頻共振”。

建構高效學習的基本論

教育格局:從注重單一學科到達成五育融合。依托“問學課堂”促進學科之間的整體聯系,將學科教學提升到“發展學生學科核心素養,實現對知識的自我建構”的層面上來,促成國家課程單元重組和校本拓展,形成了四大領域(藝術涵養、人文資源、科創探究、積極生活)八大主題(主題閱讀課程群、藝術修養課程群、山水景觀課程群、文化遺產課程群、科技創新課程群、探究實踐課程群、健康生活課程群、主題德育課程群)拓展性課程體系。

目標境界:在學科知識建構中樹立學科價值。深入挖掘學科本身所蘊含的價值觀念和道德內涵,實現“知識建構、能力培育、元認知發展、情感態度價值觀培養”四維目標的有機統一,實現“學科知識育人、學科方法育人、學科思想育人、學科教師育人”四條路徑的有效貫通,實現“教師的問學設計、學生的問學能力、區域的問學精神”三大目標的相輔相成。

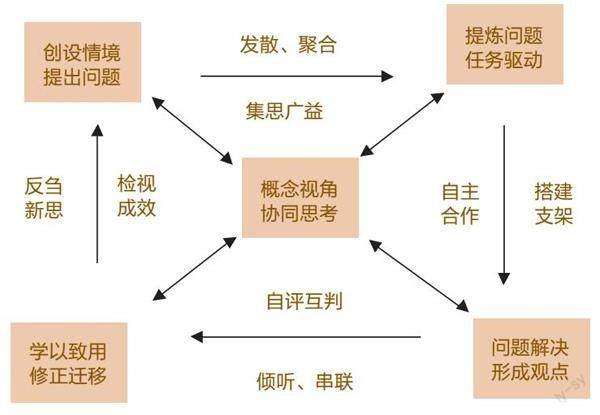

教學立意:在重構專業結論中生成專家思維。基于“問學課堂”的學科實踐,讓“自主、合作、探究”與具體學科相融合,支持學生在主題情境的理解和體驗中提出問題、發展“問學能力”,聯結“人—知—客觀世界”的關系,重塑“四環交互學習”范式(見右圖)。

在區域范圍內形成了多樣的“問學課堂”——

其一,突出探究性學習的“問學課堂”。以學生學習活動為核心,以學科問題探究為主題,為學生深度學習提供學習資源和過程支撐,讓學生自主建構知識,感受學科思想。例如,在執教人教版歷史八年級上冊《中國共產黨誕生》一課時,教師可以設計一個探究問題,“請列舉鴉片戰爭以來中國各階層的抗爭,結果如何,為什么?”在整理、比較、史證的過程中,學生會深刻認識中國共產黨誕生的歷史意義。

其二,融合項目化學習的“問學課堂”。項目化學習以挑戰性問題或任務為驅動,“導引課”注重問題設計和方案策劃、“探究課”注重關聯核心知識的學習與應用、“展示課”注重學習成果的展示與評價。

其三,借力表現性評價的“問學課堂”。以學科核心素養為核心,基于展示、操作、寫作等方面的表現,來評價學生的口頭表達、文字表達、交流合作、批判性思考等多種能力的發展狀況。

其四,引導元認知學習的“問學課堂”。“問學課堂”中增加了“元學習”的維度,教師有意識地引導學生與他人在學習方法、表達方式上進行比較,鼓勵他們及時按照自己的想法重新編排組織學習內容,幫助他們對照學習目標、過程和結果進行自我反思。

推行思維聚焦的方法論

甌海區在推進“問學課堂”的過程中形成了深化新課程改革的方式——

聚焦的思維:堅持一地一計、一校一策。堅持“關鍵性教育事件”的工作思維,實施以“問學課堂”為主線課堂的變革項目,以點帶面、一脈相承。

一體的機制:堅持學以致用、以評促改。建立業務研訓與活動展示相融合的制度,基于問題驅動、需求驅動、任務驅動,做到學以致用,邊學邊用;建立考核督促與評優激勵并舉的機制,作為課堂變革的核心抓手和個性化項目,區域學校績效考核單列了以“問學課堂”為主線的項目評價。

融通的路徑:堅持重心下沉、校本主張。建立蹲點視導暨示范教學的調研方式,堅持蹲點聯系學校制度,推出院長課堂、校長課堂、研訓員課堂,與教師同課異構,秉持“一起上,大家講”的實踐方式,并將活動下放給集團校、教研共富共同體等舉辦。支持區域主張與校本意愿的融通變式,“問學課堂”、項目化學習、發現式學習本質上都指向核心素養的落地,所以我們支持多元化的校本實踐路徑。

“問學課堂”近10年的實踐與積累,發展了學生,讓學生站在課程中央;發展了教師,“在游泳中學會了游泳”;發展了學校,成為百姓家門口的好學校。 當前,甌海區委區政府提出“優辦教育、學在甌海”的戰略,努力實現從“有書讀”到“讀好書”的升級,建設讓每一個孩子享有公平而高質量的主城教育。