基于細節的小學音樂鑒賞“三法”

翟穎萍

摘要:音樂鑒賞必須注重細節。做實、做精、做細,這樣才能提升學生的音樂表現力、審美力與音樂綜合素養。音樂中所謂的“細節”很多,如做實歌曲留白,讓鑒賞情境化;做精教學圖譜,讓鑒賞可視化;做細教學華彩,讓鑒賞結構化。探析基于細節的小學音樂鑒賞“三法”,為一線教師提供些許借鑒與參考。

關鍵詞:細節;音樂鑒賞;留白;圖譜;華彩

《義務教育藝術課程標準(2022年版)》指出:“通過對音樂作品情緒、格調、思想傾向、文化內涵的感受和理解,培養音樂鑒賞和評價的能力。”無論是基于審美體驗價值,還是基于創造性發展價值,抑或是基于社會交往價值和文化傳承價值,新的課改背景下,小學音樂教學都應該由“知道”“知識”轉向素養與鑒賞。鑒賞不同于一般的欣賞,它包括鑒別與欣賞,是一個更深層次的過程———有效調動學生的聽覺、視覺、運動覺和語言知覺的參與,能夠使學生從多維度、多層面感受和體驗不同音樂作品[1]。小學音樂鑒賞教學應從細節入手,讓學生感受細節的力量。音樂中所謂的“細節”常常隱藏于曲子的深處,需要師生窺斑見豹,見人所未見。比如教材的留白、插圖及華彩等細節,可能就蘊藏著多重內涵。這是因為教材的留白,并非真的“空”,而是含著一定的音樂意蘊;教材的插圖,能夠豐富和加深學生的理解;課堂教學的華彩處,更是培養學生綜合能力不可或缺的重要細節。音樂教師應該注重這三處細節,重構音樂鑒賞教學,提升學生的學習力與遷移力。

一、做實歌曲留白,讓鑒賞情境化

藝術作品中的留白常常讓人浮想聯翩,促使人們的想象力與思考力向深處及遠處伸展。歌曲中的留白,表面看給人以模糊的感覺,深入分析,意蘊深刻。緊扣歌曲中的留白這一細節不斷涵詠、揣摩,學生必將收獲多多———那里有豐富情感的生成點,有提升學生音樂素養的延伸點。很多歌曲,留白這樣的細節特別充盈,不應小覷。

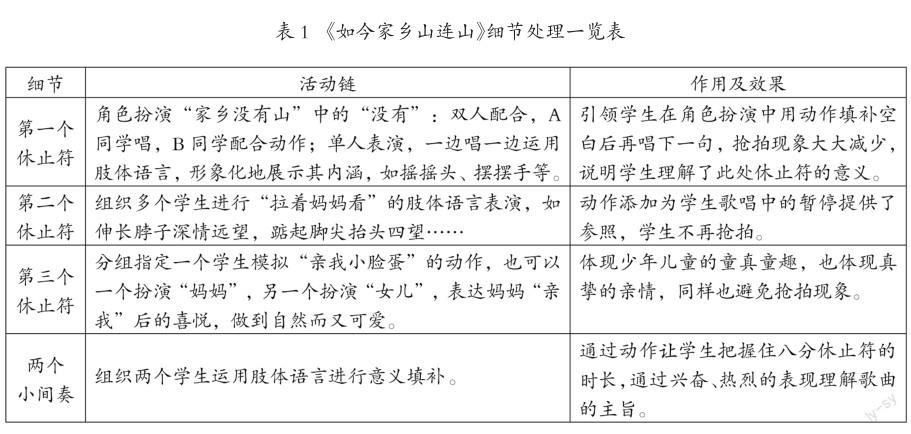

例如,學生歌唱人音版第九冊音樂教材《如今家鄉山連山》時,之所以屢屢發生搶拍現象,是因為對其中的三處休止符與兩個小間奏的理解不到位。事實上,此曲的休止符與小間奏,正是不可忽視但又常常讓人忽略的留白,正是能夠觸發生成點與延伸點的細節。三處休止符之處究竟應該停留多長時間?如何比較到位地感受頓音記號?這些都值得師生用一些特別的方式去開掘。通過實踐,我們認為,通過情境化的方式處理這一細節不失為一條好路(見表1)。

上述四個小細節中處處有情境,較好地發揮了無痕滲透的作用。這給我們一個啟示:與其從理論上反復強調休止符與小間奏的時長有多少,不如通過情境表演進行意義填補。

二、做精教學圖譜,讓鑒賞可視化

音樂教學中的圖譜具有多重功能———激活學習興趣、提示內容結構、豐富情感意蘊、提供想象空間、解決教學難點、延伸教學知識、拓展學生視野……可惜的是,不少教師未能充分發揮圖譜的作用。音樂教學中的圖譜既來源于教材原有的插圖,也來源于教師創造的圖形譜。音樂教師,不僅要利用好原有的插圖式圖形譜,還要有所創編、有所創新,“營造出貼近作品主題內容、人物形象,反映作品意境的環境”[2],讓旋律與鑒賞可視化,激發學生的想象力與創造力,達到深度鑒賞的目的。

(一)捕捉生活細節,提高鑒賞水平

音樂來源于生活,印證于生活。充滿生活氣息的圖譜,給人以親切感,其中隱含的解釋力令人信服。帶有生活印記的圖譜,能夠更快地進入學生的認知結構,促使學生實現由淺到深的鑒賞。音樂教師應該捕捉生活中極具藝術化的一刻,通過細節化的圖譜處理,幫助學生的鑒賞水平再上一個新臺階。

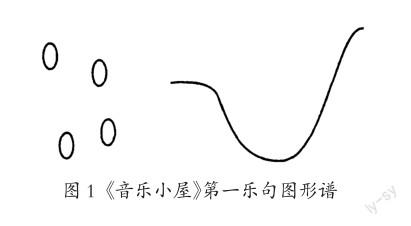

例如,人音版小學二年級下冊《音樂小屋》具有濃濃的生活味。歌曲中斷奏的叮咚聲那么悅耳清脆,通過畫一畫對應叩擊門窗的動作畫面,給人以清新之感。同時,開窗、開門這看似平平常常的動作,卻是此曲意境中耐人尋味的細節。不妨通過簡約的、連貫的旋律線條呈現出一個富有童真、童趣且神秘的音樂小屋(如圖1)。

(二)涵詠審美細節,提升鑒賞品味

通過音樂鑒賞開啟小學生的審美天眼,無疑于二次覺醒———第一次從天性的角度覺醒,第二次從藝術的角度覺醒。通過圖譜的幫助,學生覺醒了尚善、向美、向真之心,無疑是音樂鑒賞教學的增值。

例如,人音版三年級下冊《小小羊兒要回家》的第一樂句蘊含著豐富的審美因子。這一旋律線條的前半句設計成山峰式的上行旋律,向上的箭頭代表切分音型的張力體現,體現傍晚時分牧童和羊兒回家時對草原的不舍。這是難得的、溫馨的一刻,具有細節化的力量。樂句尾音向上的箭頭則是代表呼喚式的長音與歌唱中氣息、位置的持續性,體現小牧民呼喚羊群的動人場面。

三、做細教學華彩,讓鑒賞結構化

如果說留白與圖譜常常被人們所忽視,那么,音樂中的“華彩”則是最引人注目的細節。所謂“華彩”,是獨唱者或者演奏者在末尾處即興發揮的段落。“即興發揮”給予學生充分的自由:自我設計、自我建構、自我表演、自我改進。當然,這樣的“自我”活動并非隨意而為之,而是建立在對音樂深度鑒賞的基礎上———不僅欣賞音樂本身,更是深挖與此相關的音樂背景、故事,達到上掛下聯、連古接今的目的。反過來,做精做細教學華彩,能夠實現結構化的深度鑒賞。

(一)結合重難點制造華彩

并非任何情況下都可以演繹華彩。疑難處、關鍵處、重點處才是不可或缺的重要細節,才值得師生邁出創新性步伐。教師應該針對音樂教材的重難點生成“華彩點”,讓學生即興發揮,達到結構化鑒賞的目的。

例如,學習湘教版小學六年級下冊《(聽賞)蘇三起解》時,學生對“前倚音、前休止”理解不到位,演唱“跨小節連音線”時有難度。為了突破重難點,不妨給予學生演繹華彩的機會:課前,組織學生盡心收集京劇臉譜,并熟悉京劇相關的常識;課中,讓學生戴上臉譜進行角色表演,準確把握“前倚音、前休止”的唱法,學會“跨小節連音線”的唱法,演繹細節的精彩。

無論是教師的京白問好,還是學生的韻白腔調回復,都基于師生對京劇這一國粹的理解,盡管學生的表演有些笨拙與緊張,比如走圓場步時身子趔趄、板眼擊拍時有些過度夸張、表演凈角時唯唯諾諾,但都為學生理解“前倚音、前休止”起到了輔助作用。期間,學生對傳統文化的觸摸、協作意識的萌生、音樂綜合素養的提升等,才是音樂結構化鑒賞中更加重要的提升。

(二)針對尋常處制造華彩

某些樂趣簡單易懂,是否就不能演繹華彩呢?答案是否定的。尋常處也能創造、演繹精彩。這就需要教師“無”中生“有”,通過左右勾連,前后貫通,見人所未見,挖掘與樂曲相關的教學資源并制造“華彩點”,以此實現深度鑒賞。

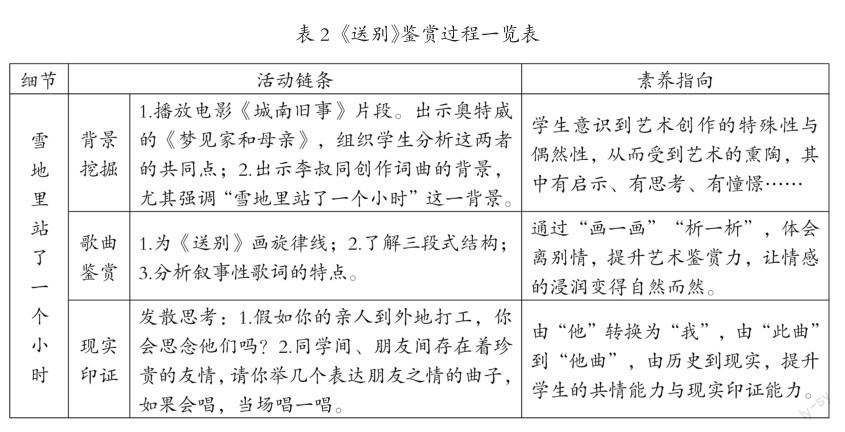

人教版小學五年級下冊音樂《送別》就是可以鏈接更多資源的典型課例,通過閱讀相關資料,探究創作背景,我們發現李叔同創作此曲時,有一個意蘊十足的細節:他在送好友時曾在雪地里站了一個小時,之后回到屋內完成此曲。教師不妨引領學生連線串珠,通過背景挖掘等手段完成對《送別》的整體鑒賞(見表2)。

高質量的鑒賞應該“讓學生做到耳有所聞、腦有所思、手有所動”[3]。上述“三法”就調動了學生的多種感官參與進來,經歷了接地氣的體驗,動腦動手,入腦入心。我們有理由相信,做實、做活、做細以細節為呼吸的小學音樂鑒賞教學,小學生必將沉浸于音樂世界的深處,提升音樂表現力、審美力與音樂綜合素養。

參考文獻:

[1] 趙悅,李歡.小學音樂欣賞課“四覺”教學策略探究[J].中小學教學研究,2022(2).

[2] "劉詩文.圖形譜在小學音樂教學中的實踐運用[J].中國音樂教育,2020(2).

[3] 戴佳益.聞曲而“思”喚情于“境”:新課標背景下小學課前“冥想式”音樂欣賞策略研究[J].遼寧教育,2022(11).

編輯/陸鶴鳴