基于主題探究式的高中歷史活動課實踐

羅慧

活動課不同于傳統課,具有主動性、趣味性、實踐性、開放性的特點,在日常教學中積極開展活動課能更好地滿足學生的學習需求,促進學生的全面發展。“歷史活動探究課作為一種綜合性的學習教學模式,更加強調學生的自主學習、直接體驗和主動探究思考,在問題解決中能有效提升學科關鍵能力。”[1]“主題教學是圍繞一定的主題,充分重視個體經驗,通過多個文本間的碰撞交融,在強調過程的生成性理解中,實現課程主題意義建構的一種開放性教學。”[2]那么,在日常的高中歷史教學中,一線教師該如何更好地基于主題探究展開一節活動課,從而落實學科素養,涵育課堂主體呢?筆者以統編版高中歷史選擇性必修1《中國歷史上的大一統國家治理》一節活動課進行嘗試。

一、引入活動探究主題,任務驅動分工協作

首先通過組織學生自主收集、甄別、精選史料,以個人探究、小組合作、班級研討會等方式解讀史料,認識我國歷史上大一統中央集權政治制度與國家治理的關系,從歷史的角度加深對統一多民族國家形成與發展過程的了解。依據教材與參考《普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱課標)中活動課專題1.12的范例[3],本節活動課的目標為:一是通過探究中國古代歷史上中央與地方關系的演變,分析并理解這一關系的特征;二是探究我國歷史上大一統中央集權政治制度演變的階段性特征;三是對中國歷史上大一統中央集權政治制度階段性特征產生的原因作出解釋,并以我國歷史上唐朝大一統中央集權王朝實施的救災措施為例,辯證地看待大一統中央集權政治制度的實施效果,總結其歷史經驗與教訓,學會從歷史中汲取智慧,正確評估與運用中華古代政治文明“遺產”。

全班以4—6人組成一小組,選出1名小組負責人,小組自由選擇主題。基于“大一統”活動題目下提出了“什么是大一統”“大一統中央集權政治制度如何進行國家治理”“大一統中央集權國家治理國家效果如何”三個問題循序漸進、逐次展開。其次,活動過程中研究子主題一“圖說歷史話一統”、 子主題二“深入歷史辯一統”、 子主題三“穿越歷史品一統”;最后設置研究主題下的問題探究。子主題一“圖說歷史話一統”問題為:(1)根據《中外歷史綱要(上)》收集中國古代朝代圖,并繪制大一統王朝的疆域圖,探究中國走向大一統的發展歷程并總結中國古代史的階段特征。(2)結合相關史料,闡釋“大一統”思想的內涵與形成過程。子主題二“深入歷史辯一統”問題為:(1)梳理古代中國地方行政區劃、監察制度以及邊疆管理的措施,探究中央集權與國家治理的關系;(2)結合相關史料,以唐朝大一統中央集權王朝實施的救災措施為例,如何辯證地看待大一統中央集權政治制度的實施效果。子主題三“穿越歷史品一統”問題為:(1)基于以上兩個環節的探究,你認為大一統的文化根基是什么呢?用哪些關鍵詞加以概括。(2)探討大一統國家治理對中華民族偉大復興的時代意義。在以上主題研究與任務驅動下,充分發揮活動課主體的積極性與主動性。本節活動課是高二歷史班的學生在學習完選擇性必修1《國家制度與社會治理》后展開學習,學生對古代大一統封建國家治理相關知識已有系統學習,因而基于該主題的任務探究對學生來說不是件難事。在學生分工協作后,小組內探究,課上分享與相互點評,充分調動學生上活動課的主動性與參與性。

二、創設情景深入主題,擴展歷史思維長度

大一統是歷史發展的主流,何為“大一統”思想、與“大統一”有何不同,其發展歷程如何,筆者提供了如下材料:

材料一:四海之內皆兄弟也。

——《論語·顏淵》

材料二:孟子見梁襄王。出,語人曰:“……問曰:‘天下惡乎定?吾對曰:‘定于一。”

——[戰國]孟子等《孟子·梁惠王(上)》

材料三:天下為一,諸侯為臣。通達之屬,莫不從服。

——[戰國]荀況《荀子·王霸》

材料四:何言乎王正月?大一統也。

——[戰國]公羊高《春秋·公羊傳》

材料五:(秦統一后)海內為郡縣,法令由一統。《春秋》大一統者,天地之常經,古今之通誼也。

——[西漢]董仲舒《春秋繁露》

根據以上材料及所學知識,第一,通過相同與不同探究“大一統”與“大統一”的區別。“大”:尊崇、重視;“一”:元、本源、根本;“統”:總領、統領;“大一統”指重視與尊崇自上而下一體、統合的治理制度體系。“大一統”是儒家推崇的王道政治模式;大統一是法家踐行的霸道政治模式。第二,“大一統”思想的形成歷程:先秦(萌發)—戰國(發展)—秦漢(定型)—隋唐(成熟)—元明清(鞏固)。

基于活動子主題二“深入歷史辯一統”,筆者以唐政府賑災濟貧為例,包括災前準備、災中抗災、災后重建,并提供如下探究的史料:

(1)災前的抗災準備

材料六:貞觀二年四月,尚書左丞戴胄上言曰:“……今請自王公已下,爰及眾庶,計所墾田稼穡頃畝,至秋熟,準其見在苗以理勸課,盡令出粟。稻麥之鄉,亦同此稅。各納所在,為立義倉。若年谷不登,百姓饑饉,當所州縣,隨便取給。”

——[五代]劉昫《舊唐書·食貨志》

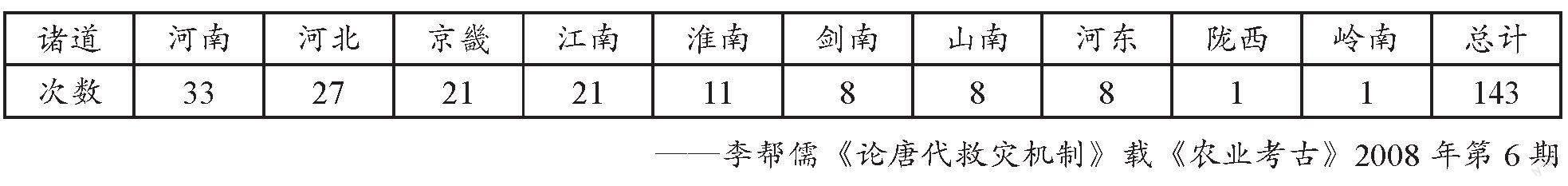

材料七:公元618—840年唐代義倉賑貸諸道簡表

根據材料六、七,第一小組代表總結到:第一,唐朝延續隋制,通過專門的稅收和財政建立義倉制度,以備荒年。第二,義倉制度建立后的 200多年中,發揮作用143次,是唐朝政府府減災救荒的重要舉措。第三,義倉制度依靠的是大一統中央集權國家,只有國家才有可能使用稅收和財政興辦義倉,且時間久遠。

(2)災中的抗災措施

材料八:諸部內有旱澇霜雹蟲蝗為害之處,主司應言而不言及妄言者,杖七十。覆檢不以實者,與同罪。若致枉有所征免,贓重者,坐贓論。 [疏]議曰:……其應損免者,皆主司合言言。主司,謂里正以上。里正須言于縣,縣申州,州申省,多者奏聞。

——[唐]長孫無忌等《唐律疏議》

材料九:每歲,尚書省諸司具州牧、刺史、縣令殊功異行,災蝗祥瑞,戶口賦役增減,盜賊多少,皆上于考司……有耗亡者,以十分為率,一分為一殿。

——[北宋]歐陽修等《新唐書》

根據材料八、九,結合所學知識,由第二小組代表解讀史料后得出:一方面,封建王朝中央政府在面對重大災情時,可以通過“基層—地方—中央”,即“鄉里—縣—州—三省”垂直行政管理體系較快的消息傳遞并作出反應。另一方面,為了確保消息的真實有效,救災措施及時落實,通過監察和考核制度保證救災效果。

(3)災后的恢度保障

材料十:凡水旱蟲霜為災,十分損四已上免租,損六已上免調,損七已上課役俱免。

——[五代]劉昫《舊唐書·食貨志》

材料十一:(貞觀元年)是夏,山東諸州大旱,令所在賑恤,無出今年租賦。

——[五代]劉昫《舊唐書·太宗本紀》

材料十二:(開元三年)比者山東邑郡,歷年不稔……河北諸州,宜委州縣長官勘責,灼然不能支濟者,稅租且于本州納,不須征卻,待至春中,更別處分。

——[北宋]王欽若等《冊府元龜》

解讀與探討材料十至十二,第三小組代表歸納到:一是遭遇自然災害之后,唐朝已經有了明確的減免標準和災后減免賦稅政策。二是災后恢復措施主要是“減免”和“停征”兩種。

教師進一步提示:就主觀而言,儒家的“仁君”和“仁政”思想要求君主在遇到百姓受災時,要實施必要的救濟措施;就客觀原因而言,小農是古代中國最基本的生產單位,對遭災的小農實施“減免”“停征”等措施,固然是以犧牲部分稅收為代價,但可以換得基層社會秩序的穩定。通過兩個子主題的活動探究,使學生進一步地感悟了大一統中央集權國家治理的智慧所在。

三、評價活動升華主題,鏈接現實挖掘深度

子主題三“穿越時空品一統”,筆者設置了兩個探究問題:一是基于以上兩個環節的探究,你認為大一統的文化根脈是什么?你選擇哪幾個關鍵詞加以概括;二是大一統國家治理對中華民族偉大復興的時代意義。有部分同學在本子上寫出了文化根脈的關鍵詞:“天人合一”的自然觀、儒家人倫觀、春秋大一統等等;還有部分學生對文化根脈這詞理解不透且無從下手,需要教師進一步指導。古為今用,緊扣時代脈搏并著眼于當下,教師應充分挖掘高中歷史選擇性必修教材的價值導向。在小組梳理后,筆者總結到第二問“大一統國家治理對中華民族偉大復興的時代意義”:大一統中央集權制可以維護祖國統一,有利于增加民族凝聚力,有助于推進民族共同體;有益于規范歷史文化的發展,凸顯民族精神的特色,推進中國現代化國家治理體系與現代化建設。

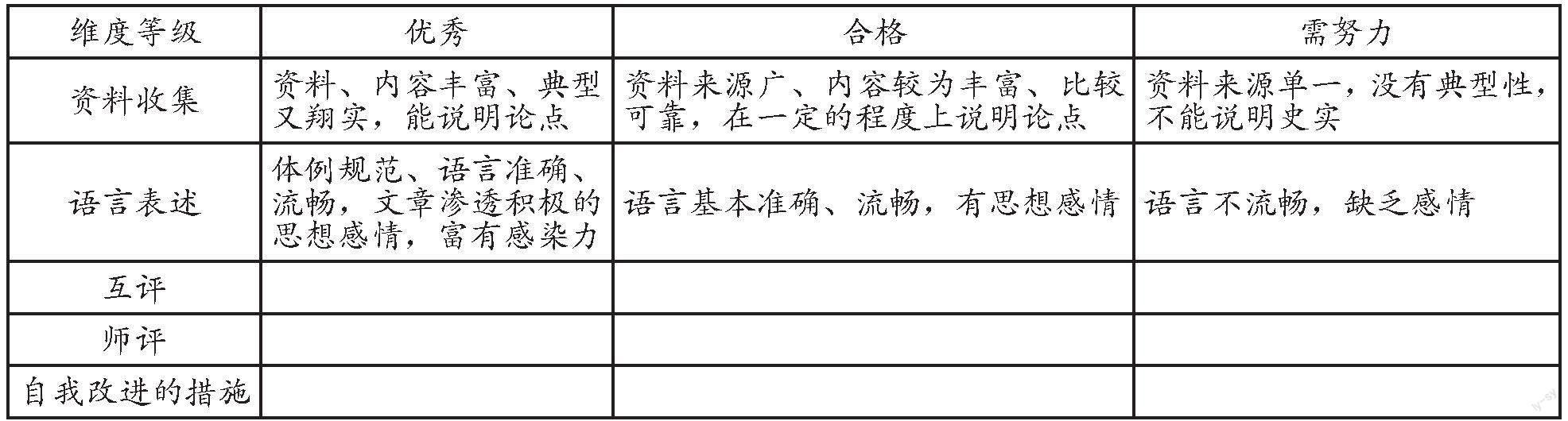

《課標》進一步指出:“要運用恰當有效的評價方法,系統收集和科學分析處理學生,準確判斷學生學科核心素養的達成度。”[4]歷史學科核心素養的培養效果是需要進行教、學、評完成。因此,活動課更需要制定科學的評價機制,以適應不同類別、不同層次學生發展的需求。由此,筆者設計如下評價表:

本節主題探究式活動課以小組合作方式展開,感悟中國歷史上大一統中央集權封建國家治理的演變歷程,通過活動探究、任務驅動層層遞進;創設情景深入主題,擴展歷史思維長度;評價活動升華主題,鏈接現實挖掘深度。力求在活動課過程中提高學生深入探究歷史的能力,并達到《課標》強調的對中國古代大一統中央集權封建國家治理深度學習的要求。

當然,在活動課的實踐中依然存在著很多不足的地方,比如:主題探究的問題設計有待完善、學生對史料的鑒別、辨析能力有待提高、活動評價的機制效果如何有待檢驗等等。基于主題探究式活動課的實踐,力求涵育課堂主體,落實學科核心素養,仍是我們一線教師孜孜追求的目標。

【注釋】

[1]尚威:《學科關鍵能力視閾下的高中歷史課程建設》,《中學歷史教學》2021年第11期,第15頁。

[2]竇桂梅:《做有專業尊嚴的教師》,桂林:漓江出版社,2015年,第150頁。

[3][4]教育部:《普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)》,北京:人民教育出版社,2020年,第25、56頁。