滿天星莖腐病中一種新病原菌的分離與鑒定

關鍵詞:滿天星;莖基腐;南方鐮孢菌

中圖分類號:S436.8 文獻標志碼:A

滿天星(Gypsophila paniculata L.),原名為重瓣絲石竹,別名霞草、白孔雀草、絲石竹等,原產地中海沿岸,在我國原產于新疆北部及西部,生于海拔1000~1500 m 地區。系石竹科絲竹屬的一年生草本花卉,是當今世界最流行的鮮切花配花之一[1-3]。重瓣滿天星花不育,生產上采用扦插種植,但該方法繁殖系數低,無法滿足市場需求,組培快繁是生產優質種苗的主要途徑[3-4]。滿天星的用途廣泛,根、莖可供藥用,集觀賞、藥用于一體[5]。云南省昆明地區的滿天星種植始于20 世紀90 年代初,經過20 多年的發展已成為云南省主栽鮮切花之一,云南昆明是全國種植面積最大的地區之一,產品銷往全國各地,部分遠銷我國臺灣、香港,以及新加坡、馬來西亞、菲律賓等地[6-7]。

鐮刀菌屬(Fusarium spp.)是世界性的重要病原真菌之一,寄主植物達100 余種,侵染包括糧食作物、經濟作物、藥用植物及觀賞植物等,主要為害植物的根、莖、花等部位,引起植物的根腐、莖腐、穗腐等多種病害,在世界范圍內造成許多毀滅性的植物病害,如黃色鐮刀菌(F.culmorum)造成的甘蔗頂腐病,串珠鐮刀菌(F.moniliforme)造成的巴拿馬香蕉萎蔫病,以及茄病鐮刀菌(F. solani)導致世界范圍的根腐病等[8]。鐮刀菌侵染寄主植物維管束系統,產生毒素為害作物,導致作物枯萎死亡,降低作物的產量和品質,造成巨大的經濟損失。據統計,全世界每年因鐮刀菌引起的農產品損失高達數百億美元[9-11]。

禾谷鐮刀菌是一個復合種Fusarium graminearumspecies complex(FGSC),從O’DONNELL等[12]采用宗系譜法(GCPSR)劃分種至今,已經至少確認由16 個種構成,包括亞洲鐮孢菌(F.austroamericanum)、南方鐮孢菌(F. meridionale)、布氏鐮孢菌(F. boothii)、禾谷鐮孢菌(F. graminearumsensu stricto)、蒲葦鐮孢菌(F. cortaderiae)等。禾谷鐮孢復合種(FGSC)是禾谷作物的重要病原菌,如小麥赤霉病(FHB)主要由禾谷鐮孢復合種(FGSC)引起,是小麥的一種重大的真菌流行病害,造成小麥嚴重減產[13-14]。其中禾谷鐮孢菌是世界范圍內小麥赤霉病最常見的致病菌,但據張昊[15]報道南方鐮孢菌也能引起我國小麥赤霉病,另外ZHOU 等[16]報道南方鐮孢菌是引起玉米穗腐病的主要致病菌之一,周潔等[17]報道南方鐮孢菌還能引起魔芋干腐病。

滿天星病害種類較多,常見病害有真菌性病害,包括由鏈格孢菌(Alternaria alternata)引起的黑斑病,由灰葡萄孢菌(Botrytis cinerea)引起的灰霉病,由Erysiphe buhrii 引起的白粉病,由疫霉屬(Phytophthora spp.)、腐霉屬(Pythiumspp.)、絲核菌屬(Rhizoctonia spp.)以及鐮刀菌屬引起的莖腐病、根腐病等腐爛病。除真菌性病害外,還有由細菌引起的冠癭病等,以及由支原體、病毒和線蟲引起的病害。由鐮刀菌屬引起的滿天星莖腐病,早期癥狀出現莖基部周圍變色,上部葉片輕微萎蔫,晚期癥狀出現冠腐、根腐,嚴重萎蔫,最終導致植株死亡,造成經濟損失[18]。在國外關于該病的報道較多,國內鮮有報道,目前已報道的滿天星莖腐病主要由尖孢鐮刀菌(F.oxysporum)[19]、黃色鐮刀菌[20]、茄病鐮刀菌[21]、禾谷鐮孢菌[21]引起,但未見南方鐮孢菌引起滿天星莖腐病的相關報道,這是我國首次報道由南方鐮孢菌引起滿天星莖腐病。因此,本文從滿天星莖腐病的發病癥狀、病原物的分離與鑒定等方面對滿天星莖腐病進行研究,為今后花卉生產的病害預防與控制提供一定的理論依據。

1 材料與方法

1.1 材料

1.1.1 病樣采集 2021 年3 月在云南省昆明市西山區海口鎮(24.80°N, 102.60°E)采集滿天星(云星4 號)莖腐病樣品,分裝到自封袋后帶回實驗室,備用。

1.1.2 培養基 馬鈴薯葡萄糖培養基(PDA):馬鈴薯200 g,葡萄糖20 g,瓊脂15~20 g,蒸餾水1000 mL,121 ℃滅菌20 min。

康乃馨葉片培養基(CLA):康乃馨葉片剪成3~5 mm 小段,濕熱滅菌,將滅菌的康乃馨葉片在無菌操作臺中放入水瓊脂固體培養基中,每皿5~6 片。

綠豆液體培養基:稱取綠豆30 g,綠豆洗凈后放入沸水中煮至開花,用紗布過濾,自然pH,將濾液用蒸餾水定容至1000 mL后分裝到100 mL三角瓶中,121 ℃滅菌20 min。

1.2 方法

1.2.1 病原菌的分離與純化 采用稍作改良的常規組織分離法[22],從滿天星莖部切下約10 mm×3 mm 的病害組織,清水洗凈表面雜質,用70%酒精浸泡30 s,再用0.5%次氯酸鈉漂洗2 min,最后用滅菌水漂洗3 次,濾紙片吸干,將病組織接入PDA 培養基,置于25 ℃下恒溫培養3~5 d。待菌落長出后,挑取菌落至新的PDA 培養基上培養,純化后菌種置于?80 ℃保存,備用,將該菌株命名為KMHK4-2。

1.2.2 病原菌的致病性檢測 根據柯赫氏法則,分別用滿天星組培苗和盆栽苗進行致病性試驗。

(1)滿天星組培苗致病性試驗。對10 株滿天星組培苗進行分離物的致病性試驗。參照方中達[22]的接種方法,對滿天星的莖部進行接種,用無菌注射器將濃度為1×105 個/mL 的孢子懸浮液緩慢注入莖部。將10 μL 孢子懸浮液或無菌水對照的接種量施加到莖部。植物在組織培養室中以12 h 的暗光循環在(24±2)℃下培養7 d 后,觀察并記錄發病情況。

(2)滿天星盆栽苗致病性試驗。對10 株滿天星盆栽苗進行分離物的致病性試驗。參照LEE等[23]的滿天星病原菌接種方法,將健康滿天星植株的根和莖基部浸入濃度為1×105 個/mL 的孢子懸浮液,15 min 后將其轉移至無菌土壤中,在潮濕的室內保持72 h,然后移至溫室。用滅菌水處理的植株作為對照。接種7 d 后,觀察并記錄發病情況。致病性測定重復3 次。

1.2.3 病原菌的鑒定 (1)形態學鑒定。主要依據LESLIE 等[24]的形態學分類鑒定方法,將分離物接種到PDA 培養基上,置于25 ℃培養箱恒溫培養,培養5 d 后觀察記錄菌落形態特征;使用CLA 培養基和綠豆液體培養基誘導產孢,待產孢后,利用顯微鏡觀察并測量孢子大小。

(2)分子生物學鑒定。以形態學鑒定結果為基礎,選取分離到的菌株接種到PDA 培養基上,28 ℃恒溫培養5 d,取0.1 g 菌絲,采用CTAB 法[25]提取病原菌基因組的DNA。采用rDNA-ITS 擴增進行病原菌屬水平的鑒定,采用翻譯延伸因子1-α(translation elongation factor 1-α, TEF-1α)擴增進行病原菌種的鑒定。rDNA-ITS 基因擴增采用真菌核糖體基因轉錄間隔區通用引物ITS1(5′-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3′)和ITS4(5′-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3′)[26];TEF-1α 基因擴增采用引物EF1T(5′-ATGGGTAAGGAGGACAAGAC-3′)和EF2T(5′-GGAAGTACCAGTGATCATGTT-3′)[27](由北京擎科生物有限公司合成)進行PCR 擴增后,委托北京擎科生物科技股份有限公司進行純化和測序。將測序所得的DNA 序列與NCBIGenBank 數據庫(http://www.ncbi.nlm.nih.gov)和Fusarium-ID 鐮刀菌數據庫(https://www.fusarium.org)中進行同源性比對,同時將DNA序列上傳到NCBI 數據庫獲得序列登錄號。利用Mega 7.0 軟件構建系統發育樹, 采用鄰接法(neighbour-joining, NJ),bootstrap value 設置為1000,確定該菌株的分類地位。

2 結果與分析

2.1 滿天星莖腐病的發病癥狀

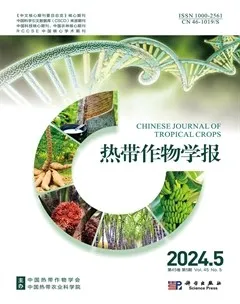

滿天星莖腐病發生在幼苗期間,在所調查的滿天星大棚基地內,該病害發病率約為10%。受感染的植株中,典型的癥狀是萎蔫和莖腐爛,在早期發病癥狀的植株中發現其根部尚未見壞死(圖1)。

2.2 滿天星致病性測定

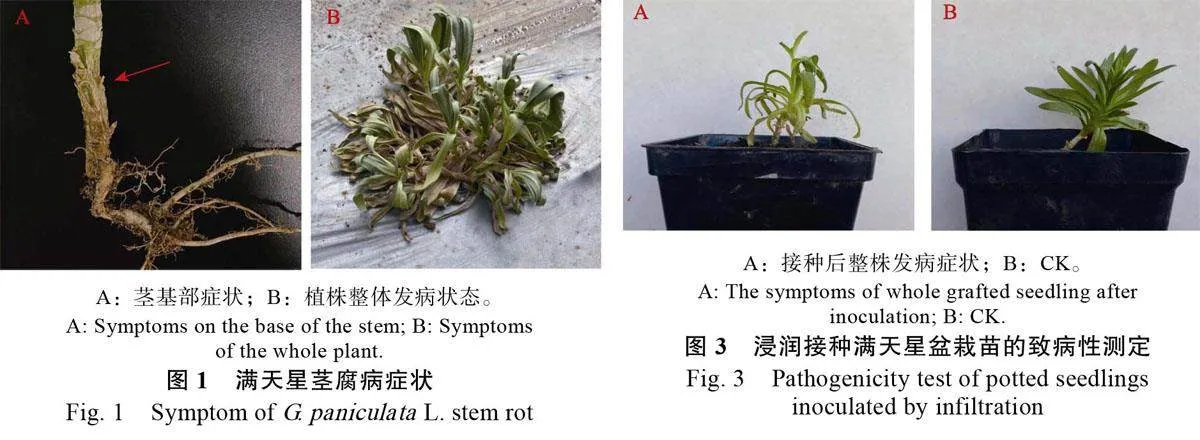

如圖2和圖3 所示,通過滿天星組培苗和盆栽苗接種分離物7d后,觀察到植株莖部腐爛和萎蔫癥狀,而在CK 植株上未觀察到發病癥狀。柯赫氏法則證明該真菌分離物可造成滿天星組培苗、盆栽苗表現出與田間病株相似的癥狀,并分離獲得與滿天星病株初分離物菌落形態相同的真菌菌株。

2.3 滿天星莖腐病標樣中致病菌的分離鑒定

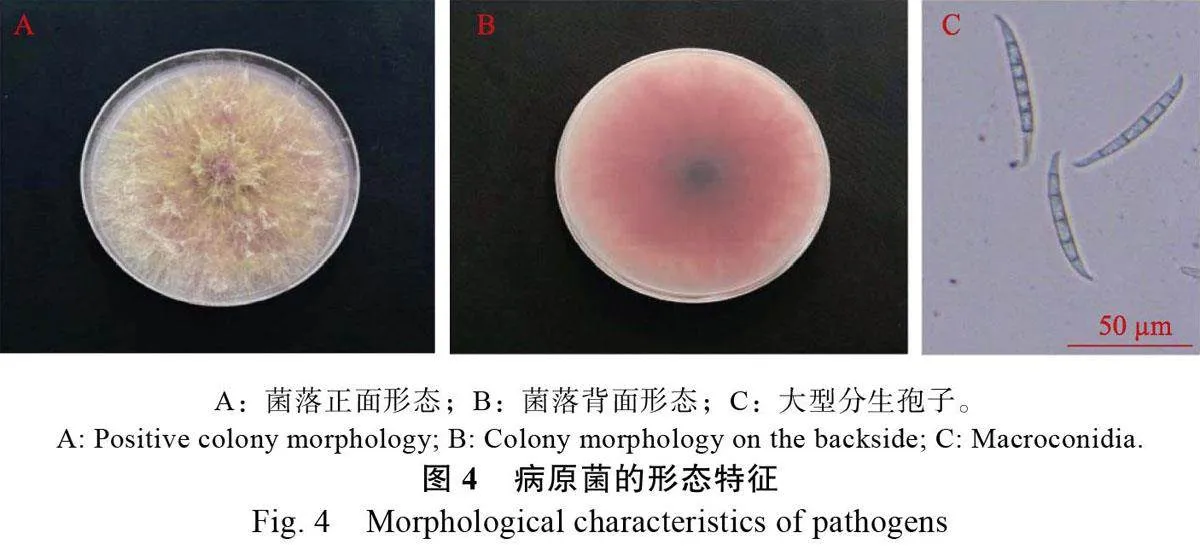

2.3.1 病原菌形態特征 將在滿天星莖基部分離到的病原菌(KMHK4-2)接入PDA 培養基,置于25 ℃恒溫箱中培養,菌絲生長迅速并產生大量的致密氣生菌絲,在PDA 培養基上菌絲顏色從白色到淡橙色、黃色不等,PDA 培養基背面有暗紅色色素沉積,培養5 d 后,菌落可長滿直徑為9 cm的培養基(圖4A,圖4B)。

挑取菌落至CLA 培養基中誘導其產孢,于25 ℃恒溫培養15 d,在顯微鏡下可見少量大型分生孢子,大型分生孢子相對細長,呈鐮刀形,腹面較平直,背側呈拱形,3~6 個隔膜,未見小型分生孢子。從PDA 培養基中打下菌餅,置于綠豆液體培養基中,于25 ℃搖床培養5~7 d 產生大量分生孢子,分生孢子形態與CLA 培養基中基本一致,具有3~6 個隔膜,未見小型分生孢子,分生孢子大小為(21.1~57.9)μm×(2.7~5.1)μm(n=100)(圖4C)。根據病原菌的形態特征,參考LESLIE等[24]的形態學分類鑒定方法,將滿天星莖腐病的病原初步鑒定為廣義上的禾谷鐮刀菌,即禾谷鐮孢復合種( F. graminearum species complex,FGSC)。

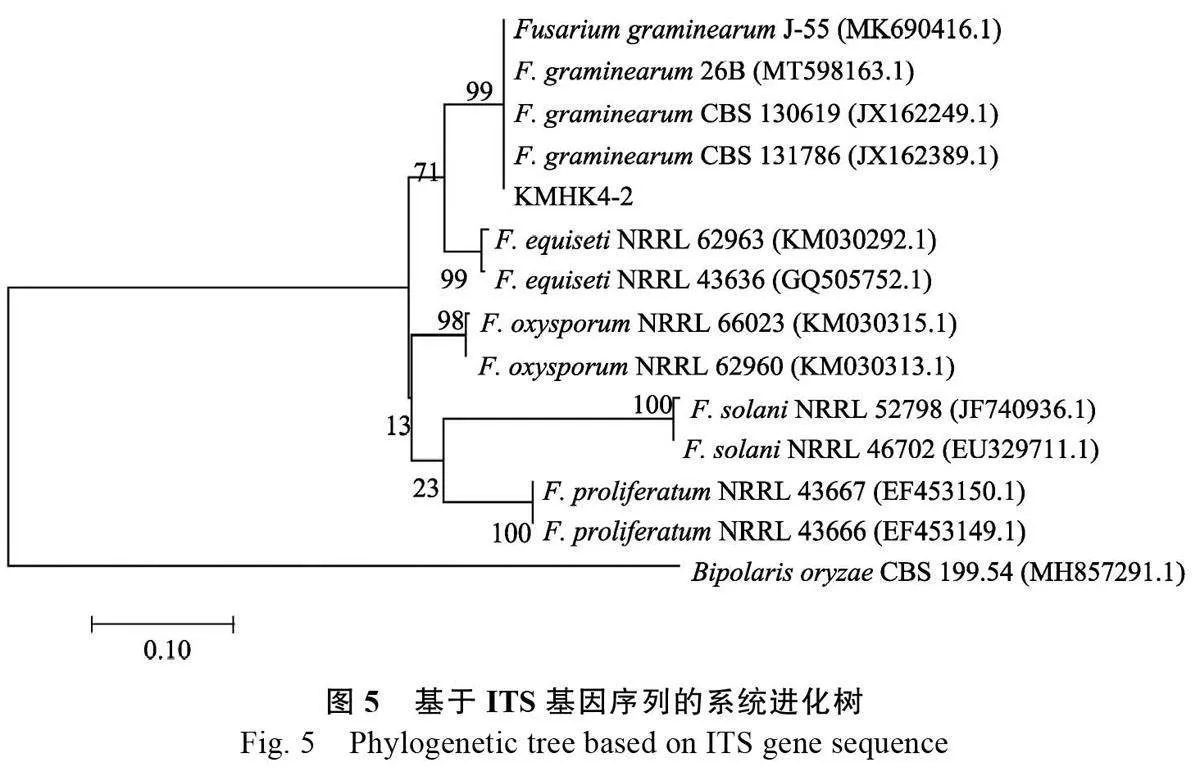

2.3.2 分子生物學鑒定 選取ITS 和TEF-1α 基因序列對菌株KMHK4-2 的基因組DNA進行PCR擴增,分別獲得大小為519、650 bp 的片段。將分離物ITS 和TEF 的序列提交至GenBank,獲得登錄號ITS(Accession No. OP257274)、TEF(AccessionNo. OP302808),在GenBank 數據庫和Fusarium-ID數據庫中進行同源性檢索。菌株KMHK4-2 的ITS序列在NCBI 數據庫中進行BLAST 比對,結合形態學觀察和構建系統進化樹(圖5),該菌株初步鑒定為禾谷鐮孢復合種。為進一步明確該菌株的具體種類,擴增TEF-1α 基因片段,將測序結果與NCBI的Gen Bank 數據庫和Fusarium-ID 數據庫進行同源性比對,結果顯示菌株KMHK4-2 的序列與南方鐮孢菌(F. meridionale)DS27(MN629330.1)、CBS110247(AF212435.1)等菌株的相似度達100%。從GenBank 數據庫中下載禾谷鐮孢復合種的模式菌株序列,采用Mega 7.0 軟件中的neighbourjoining法構建系統進化樹(圖6)。從進化樹可以看出,菌株KMHK4-2 的TEF-1α 序列與南方鐮孢菌的不同菌株聚在同一分支。綜上所述,結合形態學鑒定和分子生物學鑒定,將KMHK4-2 確定為南方鐮孢菌(F. meridionale)。

3 討論

ITS 序列因其間隔序列較短,利于PCR 的擴增,被廣泛應用于真菌分類的標記序列,但ITS作為rDNA 中的中度保守區,對部分間隔區差異性較小的真菌(如鐮刀菌屬),只適合屬水平上的鑒定,對屬內種的鑒定并不適合[28]。本研究在NCBI 數據庫進行BLAST 比對過程中也發現,只能將病原菌鑒定到鐮刀菌屬,無法將其準確鑒定到具體種。TEF-1α 序列是編碼蛋白翻譯裝置的主要部分,在鐮刀菌種水平上含有豐富的信息量,分辨率高,與ITS 序列相比種間差異更大,且具有穩定性和多樣性,目前在鐮刀菌種類鑒定上應用廣泛,可作為對鐮刀菌種類劃分的一個重要補充[29-31]。DONG 等[32]通過形態學和TEF-1α 序列鑒定并首次報道了水稻上的一種赤霉病菌為南方鐮孢菌。因此,為進一步準確鑒定到具體的種,在ITS 序列的基礎上結合TEF-1α 序列分析,將鐮刀菌鑒定到具體的種。

通過DNA 標記進行真菌鑒定最廣泛使用的算法是基于序列比對的搜索工具(BLAST),可以在NCBI 的GenBank 網站上獲得,這是一種快速而有效的方法,該數據庫可以提供大量信息,但存在大量鑒定錯誤的菌株和必須過濾掉的低質量序列,必須仔細分析其結果[33-34]。O’DONNELL等[35]和GEISER 等[36]在系統發育分析中發現,使用的一些序列似乎與錯誤的鐮刀菌名稱有關,可能是由于使用了所用數據庫中的錯誤序列。Fusarium-ID 數據庫是一個用于鑒定鐮刀菌種、屬的專用數據庫,可進行常規分離菌株的序列相似性分析[37]。因此,本研究為了更準確地鑒定,在NCBI基礎上結合Fusarium-ID 數據庫進行序列檢索。

滿天星是一種主要作為填充切花的世界性作物,由土壤傳播病原體引起的真菌病害中,疫霉病和立枯病是世界上最具毀滅性的滿天星病害。在栽培過程中,腐霉屬和立枯絲核菌(Rhizoctoniasolani)尤其具有危害性。在成熟植株中,鐮刀菌屬會造成基部組織腐爛,導致植株死亡[18]。由鐮刀菌屬侵染造成的滿天星腐爛,在阿根廷、以色列、韓國、波蘭均有相關報道[18],這些鐮刀菌屬病原菌包括擬輪枝鐮孢菌(F. verticillioides)、層出鐮孢菌(F. proliferatum)、串珠鐮刀菌、黃色鐮刀菌、茄病鐮刀菌、尖孢鐮刀菌、禾谷鐮刀菌。其中,20世紀90年代在阿根廷,禾谷鐮刀菌被WOLCAN 等[21]首次確定為滿天星莖腐病的病原菌,但僅鑒定為禾谷鐮孢復合種,未確定具體的亞種。該研究還強調禾谷鐮刀菌很少感染滿天星的根部,在受感染的情況下,莖基部組織出現壞死,顏色呈黑褐色并開始擴散,枯萎的葉片仍然長在莖上。側芽數量減少,作物的生命周期縮短,造成一定的經濟損失。滿天星莖腐病在中國鮮有報道,據查詢文獻,這是我國首次報道由南方鐮孢菌引起的滿天星莖腐病,本研究為滿天星的病害監測和綜合治理提供了理論基礎。

鐮刀菌屬除了能引起世界性病害,在農業生產上造成嚴重的經濟損失,還能產生多種毒枝菌素的次級代謝物污染農產品,嚴重威脅人類及動物健康。因此,測定南方鐮孢菌產生的毒素類型是下一步的研究方向,植物病原菌毒素的研究將為新型殺菌劑的開發提供理論依據。