我國農業綠色發展現狀、成效及問題

摘 要: 農業綠色發展是實現農業可持續發展的重要路徑,對于促進生態文明建設和保障人民健康具有重要意義。采用歸納演繹法、案例分析法等方法,探討了我國農業綠色發展的現狀、成效、問題及創新路徑。首先,從概念、發展歷程、流派及各地農業綠色發展等方面,闡述了我國農業綠色發展的現狀。其次,總結了政策法律體系健全、財政支持力度加大和化學品投入減少等方面的成效,分析了農業綠色發展面臨的主要問題,包括地域發展不均衡、綠色農產品價格優勢不顯著、人才緊缺和流失,以及市場體系不健全等。最后,提出完善農業綠色體系、建立農業綠色數字體系、促進互聯網農業發展及推進供給側結構性改革以促進農民專業合作社發展等創新路徑,以期為相關政策的制定提供參考,推動我國農業綠色發展。

關鍵詞:農業綠色發展;數字農業;綠色評價體系;農民專業合作社;生態農戶

中圖分類號:S26 文獻標識碼:A 文章編號:2095-1795(2024)06-0077-11

DOI:10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.06.014

0 引言

推進農業綠色發展是農業發展觀的一場深刻革命。黨的二十大報告指出,中國式現代化是人與自然和諧共生的現代化;必須牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念,站在人與自然和諧共生的高度謀劃發展。2023 年《政府工作報告》中提出,完善支持綠色發展的政策、發展循環經濟。除此之外,在《“十四五”全國農業綠色發展規劃》中提出了“加強農業資源保護利用,提升可持續發展能力,打造綠色低碳農業產業鏈,提升農業質量效益和競爭力”的發展建議。

目前,我國農業污染問題日益突出,過量使用化肥、農藥、農膜和獸藥,以及規模化畜禽養殖活動之中未能有效管理畜禽糞便等行為,對我國的水、土壤造成危害,進一步影響農產品質量、威脅人體健康,也對國際貿易和鄉村振興發展產生負面影響[1]。農業現代化、集約化程度高度發展付出了昂貴的環境代價,我國農業面源污染十分嚴重,治理難度較高[2]。肥料利用率低,氮肥利用率普遍為30%~35% ,磷肥利用率10%~20%,與發達國家相比仍有較大差距[3]。近20 年來,隨著社會經濟的高速發展,我國大量的土地因為污染原因出現退化等現象,并且這一數據呈現出明顯的增長趨勢,污染范圍也逐年擴大,由此造成了土壤質量的進一步惡化,影響到其他自然資源,導致其他自然資源質量下降,直接危害生態安全、食品安全和生命健康[4]。

根據國家統計局數據,以農藥和農用柴油使用量為例,2003—2015 年,農藥施用量從132.52 萬t 增加到178.30 萬t,增加45.78 萬t,增長34.55%;同期,農用柴油使用量從1 574.63 萬t 增加到2 197.68 萬t,增加623.05 萬t,增長39.57%。2015—2021 年,農藥施用量下降到139.17 萬t, 減少39.13 萬t; 2015—2019 年,農用柴油使用量下降到1 934.00 萬t,減少263.68 萬t[5]。表明我國農業綠色發展已取得成效,為今后優化與改善工作的開展奠定了基礎,初步構建起理論體系,但現階段依舊面臨著極為嚴峻的資源形勢及生態環境形勢,仍然需要解決生產過程中化學物質使用過多、能耗過高等問題。

鑒于此,本研究選取農業綠色發展這一視角為切入點,探究與剖析我國農業綠色發展的實施路徑、主要成效及存在的問題,進一步探索更加契合于我國農業綠色發展的路徑,構筑合理的農業綠色發展評價體系和數字體系,以助推國家發展方式的綠色轉型,為其提供一定的現實案例參考與事實依據。

1 發展現狀

本研究在對已有研究文獻進行梳理的基礎之上,將我國農業綠色發展現狀歸納總結為如下4 個層面。

第1 層面,重點關注農業綠色發展現狀。饒靜等[6]認為,我國農業面臨嚴重的面源污染,對我國的水資源、土壤等賴以生存的自然資源產生危害。薛浩[7]對比綠色農業與可持續農業、有機農業和生態農業的區別,分析其特征,并對湖南省發展綠色農業的現有狀況提出可行性的建議。肖琴等[8] 研究了綠色農業的發展成效,指出其面臨的主要問題,從健全綠色農業標準體系等方面提出建議。劉永勝[9] 采用嫡值法等方法分析廣東省農業綠色發展,得出廣東省農業綠色發展不平衡的結論。蔣曉娉等[10] 研究分析了湖南省農業綠色發展的一系列成就,并指出除綠色生產水平波動幅度大以外,資源利用、環境保護、綠色生活水平都呈緩慢增長趨勢。趙麗等[11] 以云南省鎮雄縣為例分析其綠色農業發展困境及路徑探析,仍存在產業發展不均衡、生態環境破壞嚴重、綠色技術能力創新不足,以及新型農業經營主體培育壯大困難等制約因素。

第2 層面,分析我國農業綠色發展定義、內涵。劉連馥[12] 研究認為,綠色農業可以界定為借助于新進的技術手段、管理理念及設備,實現農業生產的產品質量、產品安全、生態效益和社會效益等多方面有機協調的一種農業發展模式。時潤哲等[13] 認為,生態農業屬于多學科交叉的概念,并以生態系統動力學解釋農業循環系統原理。尹昌斌等[14] 認為,農業綠色發展是促進農業全面轉型升級和高質量發展的國家戰略。賈大猛等[15] 認為,農業綠色發展本質上是農業的可持續發展和基于農業發展對生態環境和資源利用的一種協調化發展模式,綠色化、生態化、低碳化是其主要內容和途徑。

第3 層面,分析我國農業綠色發展歷程。劉子飛[16]認為農業綠色發展分為2 期3 階段,即形成期和成長期,其中,形成期為準備階段、成長期分為迅速發展階段和穩定發展階段,目前我國綠色農業發展正處于綠色農業產業發展機遇期。吳欣玥等[17] 將農業綠色發展政策的演進分為奠基階段(1982—2000 年)、起步階段(2001—2015 年) 、發展階段( 2016 年至今)3 個階段。朱愛孔等[18] 認為,改革開放以來,我國農業發展分為4 個階段,即高產階段(1978—1984 年)、綠色發展萌芽與探索階段(1985—2002 年)、綠色發展成長階段(2003—2015 年)和新發展階段(2016 年至今)。

第4 層面,研究我國農業綠色發展不同流派情況。劉愛民等[19] 研究精準農業,其研究成果表明,我國的農業產業已經邁入到了知識農業階段,其突出特點在于知識密集型。唐世浩等[20] 在對現代農業基本特點分析的基礎上,提出了數字農業的概念,并給出了數字農業的基本架構。顏景辰[21] 認為,我國畜牧業應該致力于轉型為生態畜牧業,基于此來實現畜牧業可持續發展。王紹鳳[22] 認為,我國現階段難以實現經濟效益、生態效益和社會效益3 者的協調,并不適合于發展有機農業,也難以有效地評估綠色種植業的綜合效益。陸泉志等[23] 研究發現,可以通過以農民專業合作社為代表的新型農業經營主體,實現規模效益,并且可以以此為核心來構建起包括組織規劃與社會學習在內的管理機制。

2 主要成效

據《中國農業綠色發展報告2022》相關數據資料,2021 年,全國農業綠色發展指數77.53,較2020 年提高0.62,比2015 年提高2.34;綠色產品供給指數有較大幅度提高,較2020 年提升1.26;全國糧食產量再創歷史新高;生豬生產全面恢復,豬肉產量達到5 296 萬t,基本達到正常年份水平;生活富裕美好指數和資源節約保育指數分別較2020 年提高0.69 和0.45;全國耕地總量實現凈增加,耕地減少的勢頭得到初步遏制;生態環境安全指數85.25, 較2020 年提高0.32[24]。2016—2020 年我國農業綠色發展的平均水平不高,但2018—2020 年發展較快,達到良好水平[25]。

2.1 農業綠色發展政策不斷完善

“綠色農業”的概念,是在2003 年10 月召開的“亞太地區綠色食品與有機農業市場通道建設國際研討會”上,由中國綠色食品協會首次提出的,同時,中國綠色食品協會還建議建立區域性“綠色農業”組織“亞太地區綠色農業國際聯盟”,以便開展國際合作,推動“綠色農業”的理論研究和實踐。這一倡議得到與會各國代表和聯合國亞太經社理事會代表的贊同。會后,中國綠色食品協會和中國綠色食品發展中心成立了《綠色農業基本理論的研究與探討》課題組,由中國農業科學院、中國科學院、中國工程院、中國社會科學院及中國農業大學等單位有關學者參加,課題列入中國社會科學院軟科學重大研究課題和中國科學院農業項目,開展了“綠色農業”的研究[26]。

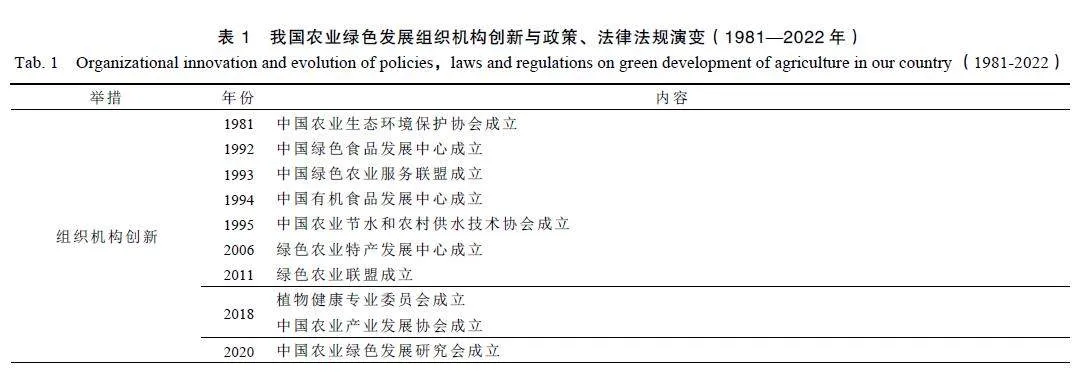

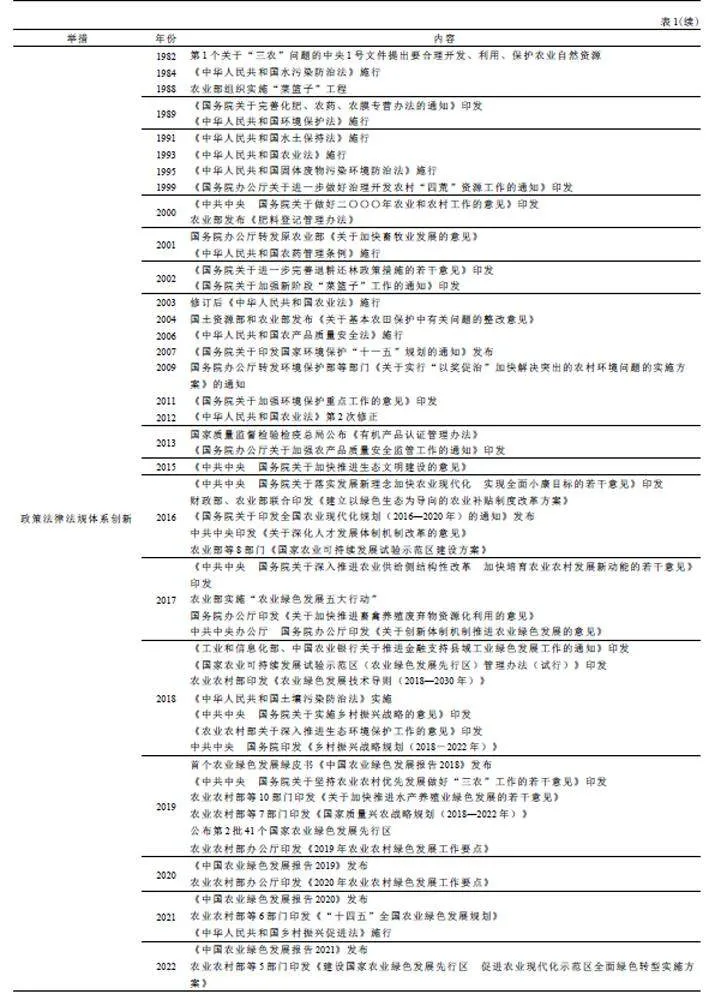

完善政策法規,注重協同推進是我國農業綠色發展的重要特征。進一步梳理我國政策文件中關于農業綠色發展的變遷歷程,如表1 所示。

1982 年,首個關于“三農”問題的中央1 號文件明確提出了對于農業自然資源開發的原則,強調要加強農業資源的保護工作,制止某些地方生態環境繼續惡化。 1989 年12 月,《中華人民共和國環境保護法》頒布,這是系統性的生態環境保護的法律文件。這些法規政策的施行推動了我國農業的發展,為我國農業綠色發展政策法律體系的確立奠定了基礎。

1988 年,農業部為有效地緩解與改善我國農副產品供需不平衡的現實問題,推出了“菜籃子”工程,自實施以來取得了巨大的成就,并且基于“菜籃子”工程實施過程中存在的現實問題, 2002 年,《國務院關于加強新階段“菜籃子”工作的通知》強調,要保持與提升“菜籃子”產品的質量衛生安全,關注種養過程中農業投入品的不合理使用造成的產地環境污染。2002 年12 月,《中華人民共和國農業法》(2002 修訂)頒布,對農業資源與農業資源保護做出了詳細規定,完善了我國的農業法律體系。2007 年,《國務院關于印發國家環境保護“十一五”規劃的通知》指出,按照“生產發展、生活寬裕、鄉風文明、村容整潔、管理民主”的社會主義新農村建設要求,實施農村小康環保行動計劃,開展農村環境綜合整治,加強土壤污染防治,控制農業面源污染,發展生態農業,優化農業增長方式。2015 年,《中共中央 國務院關于加快推進生態文明建設的意見》提出,堅持以人為本、綠色發展、系統治理、依法推進等原則,并明確了目標任務和具體措施。本階段初步明確了對農產品質量的保障,規范生產行為,進一步加強了在生態治理方面的法律保障。

2016 年后,我國農業綠色發展進入了新階段,綠色發展首次寫入中央1 號文件,推出了一系列法規政策,從政策層面上保障了我國農業綠色發展的持續健康。2016 年,《國務院關于印發全國農業現代化規劃(2016—2020 年)的通知》提出了一系列指導原則和政策措施,間接地推動了農業向著更加綠色、可持續的方向發展。2017 年,中共中央辦公廳和國務院辦公廳印發《關于創新體制機制推進農業綠色發展的意見》,明確指出了“推進農業綠色發展,是貫徹新發展理念、推進農業供給側結構性改革的必然要求,是加快農業現代化、促進農業可持續發展的重大舉措,對保障國家食物安全、資源安全和生態安全具有重大意義”。2017 年,農業部實施“農業綠色發展五大行動”。2018 年,農業農村部等8 部門印發《國家農業可持續發展試驗示范區(農業綠色發展先行區)管理辦法(試行)》,以點帶面,通過試行區的發展嘗試創新路徑,進而帶動整體農業綠色發展;由農業農村部牽頭編制了《農業發展技術導則(2018—2030 年)》,指導農業綠色發展。2019 年,農業農村部制定《2019年農業農村綠色發展工作要點》;農業農村部等8 部門公布第2 批41 個國家農業綠色發展先行區,繼續推進農業綠色發展先行區的發展;《中國農業綠色發展報告2018》綠皮書首次發布,以客觀、權威數據為支撐,反映我國農業綠色發展的真實水平。2021 年,農業農村部等6 部門發布《“十四五”全國農業綠色發展規劃》,到2025 年,農業綠色發展全面推進、制度體系和工作機制基本健全、科技支撐和政策保障更加有力及農村生產生活方式綠色轉型取得明顯進展;明確了保資源、優環境、促生態和增供給4 個方面的11項定量指標。2022 年,中共中央、國務院印發《鄉村振興戰略規劃(2018—2022 年)》,這是我國政府制定的指導鄉村振興工作的重要文件,其中包括了推動農業綠色發展的具體目標和措施,強調了綠色生態農業的重要性,并提出加強農產品質量安全監管、推動農產品品牌建設、促進農民增收等相關政策。上述重要法規和文件在推動我國農業綠色發展過程中具有重要意義,主要表現在指導與支撐農業可持續發展這一方面。

伴隨著綠色農業的逐步發展,我國綠色農業協會也逐漸建立起來。如中國有機農業學會成立于1988 年,主要任務在于促進有機農業科技的發展、推廣和應用,推動有機農業管理體系建設,促進有機農業產業化發展,加強國際交流與合作等。中國綠色食品發展中心1992 年成立,隸屬于我國農業農村部,以推動和管理有機食品認證工作為主要職責。這些學會、協會在推動我國農業綠色發展中起著重要作用,通過科學研究、技術推廣和政策制定等方式,不斷促進我國農業的綠色發展。

2.2 財政支持力度不斷加大

財政支農數據及水平等相關指標可以呈現出國家對于“三農”問題的支持力度,一般來說,支持力度越大意味著在改善農業發展的外部環境方面投入更多資源, 從而促進農業綠色轉型[27]。2016—2019 年,全國財政一般公共預算累計安排農業農村相關支出6.07 萬億元,年均增長8.8%,高于全國一般公共預算支出平均增幅,其中資金重點支持內容包括堅持質量興農、綠色興農,支持深化農業供給側結構性改革和持續保障和改善民生[28]。由財政部數據可知,2020 年,中央預算內農林水支出23 904 億元,同比增長4.4%[29];2021 年,中央預算內農林水支出22 146 億元,同比下降7.5%[30];2022 年,中央預算內農林水支出22 490 億元,同比增長2.3%[31],其中部分資金用于支持綠色生態農業、農村污染治理等方面。理論上,農業綠色補貼無論是直接效應還是間接效應都有利于生態環境的改善,但在實施過程中仍然面臨績效不高、政策統籌不夠、執行難度大等問題[32]。

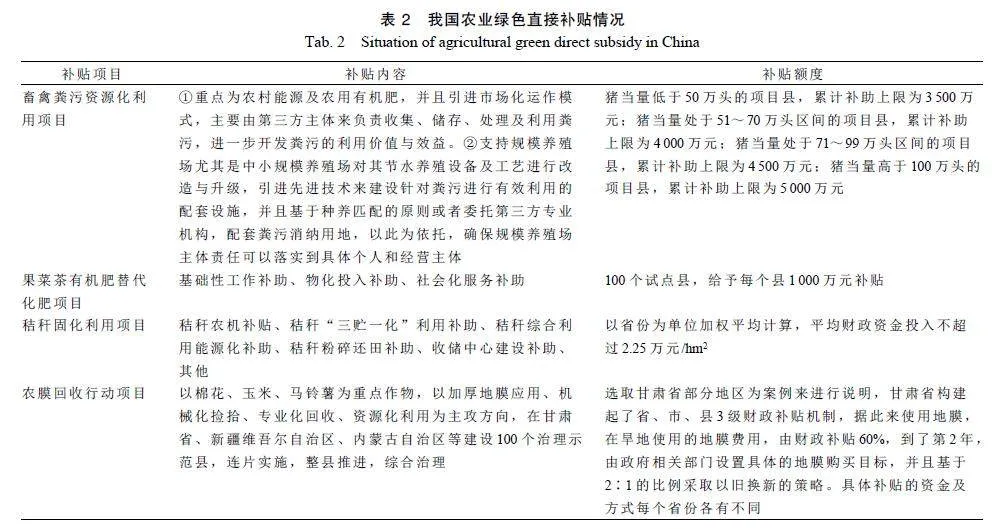

《中國農業綠色發展報告2022》顯示,為了實現從源頭上降低規模養殖場數量這一具體目標,并且同時致力于發展以循環經濟理念為指導的畜禽糞污資源化利用產業,我國將以綠色生態為導向,在實踐中秉持著“政府支持、企業主體、市場化運作”的發展模式來助推發展目標的達成。如表2 所示,我國現在的補貼有畜禽糞污資源化利用項目、果菜茶有機肥替代化肥項目、秸稈固化利用項目和農膜回收行動項目。補貼內容具體,規定清晰,主要集中在畜牧業和種植業,針對不同的項目制定不同的補貼政策。以秸稈固化項目為例,按照主體、用途的不同分為秸稈農機補貼、秸稈“三貯一化”利用補助、秸稈粉碎還田補助、收儲中心建設補助及秸稈綜合利用能源化補助5 大類別。與此同時,在秸稈循環利用這一方面,還設置了多元化的項目,農戶及新型農業經營主體可以基于自身的生產實踐,進行相關項目的申請,由此來獲取資金支持。我國農業綠色補貼不斷細化,補貼金額不斷增加,為農業綠色發展提供了資金保障,同時嚴格標準、細化分類、不留漏洞,為我國農業綠色發展體系的規范化發展提供保障。

我國農業綠色發展的主力軍主要是農民和生態農戶。農民作為我國農業的主體,在推動農業綠色發展中起著重要的作用。與近幾年來社會大眾關于環境保護及生態保護意識的不斷提升這一趨勢相伴隨,政府部門也出臺了大量的支持政策,越來越多的農民開始采用生態友好的種植和養殖方式,減少化肥、農藥施用,提倡有機種植和畜禽養殖等綠色農業實踐。生態農戶是指在生態保護區或特定區域內從事綠色、有機農業生產的家庭或個人,通過遵循自然規律、保護生態環境、減少對資源的消耗等方式,實現綠色可持續發展。這些生態農戶致力于推動無公害食品、有機食品等綠色產品的供應,并通過示范效應引領周邊地區開展綠色農業。

國家統計局數據顯示,截至2020 年底,全國共有6.3 萬個農村社區,1.9 萬個村、32.8 萬名農戶通過認定,認定農產品種植總面積超過35.8 萬hm2,占全國農地總面積的0.65%[5]。認定農戶的生產方式通常涵蓋有機農業、綠色農業、循環農業等生態農業模式,符合相關的環境、社會和經濟標準。這些生態農戶在生態環境保護、資源利用和農產品質量安全等方面做出了積極貢獻。同時,政府也通過扶持政策和培訓等措施,鼓勵更多的農戶加入到農業綠色發展的行列。

2.3 化學品投入明顯減少

近些年來,國家積極開展質量興農、綠色興農戰略布局,在這一進程之中,我國農業產業的綠色化、特色化、品牌化程度與水平明顯提升,這也意味著我國農業的整體質量水平顯著提升。據農業農村部數據顯示,我國的優質強筋、弱筋小麥種植面積的比例在2022 年已經提升至38.5%,較2021 年上漲1.2%;再生稻在2022 年的種植面積趨近于100 萬hm2。從農用肥料的角度來分析,新型肥料的施用面積在2022 年大幅度提升,達到了0.11 億hm2 次。根據相關機構的測算結果可以發現,我國3 大糧食作物的化肥利用率在2022 年已經提升到了41.3%的水平[33]。

《中國農業綠色發展報告2022》數據顯示,2022年全國農用化肥施用量5 079.20 萬t,比2018 年的5 653.42 萬t 減少574.22 萬t,下降10.16%;畜禽糞污綜合利用率約80%,秸稈綜合利用率達到88%,農用地膜回收率達到68%;2021 年全國測土配方施肥技術覆蓋率達90% 以上,機械施肥面積超過0.4 億hm2 次,有機肥施用面積超過0.37 億hm2 次。全國農用化肥施用量5 191 萬t(折純量)、較2020 年減少1.1%,連續6 年持續下降[24]。

國家統計局數據顯示,2015—2021 年,我國的農用化肥施用折純量從6 022.60 萬t 下降到5 191.26 萬t,減少831.34 萬t,減少13.80%。其中,氮肥的需求量從2 361.57 萬t 下降到1 745.32 萬t,減少26.09%;磷肥的需求量從843.06 萬t 下降到627.15 萬t, 減少25.61%;鉀肥的需求量從642.28 萬t 下降到524.75 萬t,減少18.30%; 復合肥從2 175.69 萬t 增加到2 294.04萬t, 在化肥施用折純量中占比從36.13% 增長到44.19%,并且占比逐年增加[5]。

生產者選擇農業綠色生產行為對農業綠色發展的認可程度有所提高。通過對調查農戶的相關數據進行總結與分析得知,有53.01% 的農戶表示,自己在選擇購買及施用化肥、農藥過程中,會將污染問題納入考量,并且有73.73% 的被調查農戶表示現階段有思考過農村環境與生態環境保護這一問題。立足于整體層面來分析,被調查的農戶認為,農業綠色發展確實契合于現階段的發展理念,積極開展綠色生產技術的推廣與普及工作具有極為關鍵的作用。進一步分析,被調查的農戶中有41.61% 的比例,表示知悉并且曾經接受過鄉鎮農業技術站的指導與宣傳,但是,僅有9.49%的被調查農戶表示,曾經接受過綠色生產技術的相關培訓,其了解相關信息的主要渠道依舊是農資供應店[34]。

3 主要問題

3.1 地域發展不均衡

總結梳理已有的研究成果發現,我國農業綠色發展水平整體上呈現出一定的上升態勢,但是在各省之間存在著發展不平衡的突出問題[35]。這種不均衡現狀既制約了農業綠色發展的全面推進,也對實現可持續農業發展目標帶來了挑戰。呂明等[36] 認為,我國東部省份及長江上游省份,整體上具有較高的農業綠色發展水平;從區域觀測指標來分析,整體上呈現出東部gt;西部gt;中部gt;東北地區的這一突出特征;除此之外,經由莫蘭指數檢驗結果可以得知,全國范圍內農業綠色生產水平相似的地區也表現出了在空間上的聚集現象,其中,典型代表為江蘇省、上海市、浙江省、北京市和天津市等,存在著極為明顯的正向輻射拉動作用,與此同時,東北3 省及內蒙古自治區則是農業綠色發展水平的低水平聚集區。

首先,從土地利用角度來看,東部沿海地區擁有較好的土壤質量和氣候條件,更有利于農業綠色發展,而西部地區由于自然環境的限制,如山地、沙漠化等問題,面臨著巨大的困難。其次,在技術支持方面也存在明顯差異,東部地區擁有更多的科研機構和專家資源,能夠提供先進的技術支持和指導;而西部和一些貧困地區則缺乏相關科研力量和技術人員支持,無法充分利用現代農業科技手段。此外,市場需求也是導致不均衡發展的一個重要因素,城市消費者對于綠色食品的需求相對較高,而在農村地區,由于收入水平較低及消費觀念相對滯后,對綠色農產品的需求相對較少。最后,政策支持方面存在差異,一些發達地區和經濟特區得到了更多的政策傾斜和資金支持,而不同地區的農業綠色發展政策也各有不同。

在全國范圍內,本研究選取廣東省為具體案例來進行說明,其具備較高的農業綠色發展水平,并且積極開展農業科技的研發、創新及推廣工作,還積極開展農業污染綜合治理及農村人居環境整治工作,并且均獲取了一定的成效。具體來看,廣東省的省級現代農業產業科技創新及轉化平臺2018 年達到127 個,全省農業科技貢獻率68%,排名全國第2 位。廣東省還積極開展減量施用農藥工作,到2018 年,總量降低3.4%。在近3 年內相繼發布了覆蓋范圍廣、門類進一步細化的政策,并且將農業綠色發展納入到《廣東省農業現代化“十三五”規劃》《廣東省農產品加工發展規劃(2018—2025 年)》等發展規劃之內,作為廣東省在下一階段的重點工作[9]。而東北地區粗放或不合理的利用方式導致養分資源利用效率下降和農田環境污染,農業綠色發展面臨農牧分離持續加劇、養分資源利用效率偏低、黑土質量顯著下降、農業生態服務功能弱化、綠色食品產業不強及食品消費與管理不合理等問題[37]。

除不同省份發展不平衡外,各省份內部農業綠色發展也存在著發展不平衡的情況,以廣東省為例,在珠三角地區,由于城市化進程加快,農業用地不斷減少,一些原本從事農業生產的農民轉而從事其他行業,使得該地區農業綠色發展受到一定影響。2018 年,珠三角第一產業增速低于全省平均水平0.2 個百分點,東翼、西翼和北部生態區則分別高于全省平均水平0.3、0.2 和0.8 個百分點[9]。

3.2 綠色農產品價格優勢不顯著

對于農業綠色可持續發展而言,其基礎與前提在于保障農戶的經濟效益。綠色農產品具有生產成本高、季節性與區域性強、需求量大、消費空間廣闊、標準化程度不高及流通成本高等特點,對于市場要求較高,但由于信息不對稱、產品定位模糊和營銷力度不夠等原因,產品價格優勢不顯著[38]。具體來看,廣州市在2000—2020 年,農村居民工資性收入占比已經由2000年的40% 大幅度提升至2020 年的73%,與之相對應的則是,農村居民經營性收入占比由2000 年的50% 大幅度下降至2020 年的11%,而綠色農產品所帶來的收益主要體現在經營性收入中,由此可見,綠色農產品尚未帶來顯著的經濟效益[39]。在這一背景之下,大力發展綠色農業,可以助力農民致富,提高農產品的競爭力,對建立價格優勢十分關鍵[40]。

以朱鹮保護區的水稻為例,該地區綠色水稻的總收益要比常規水稻高,其中黑米稻總收益最高,為19 726.80 元/hm2; 緊隨其后的是糯米稻, 總收益為13 905.75 元/hm2,這一收益水平是常規水稻的1.50 倍;而五彩米稻的總收益也為常規水稻的1.29 倍。當成本因素中考慮人工費用與物質費用,無論采取何種機械作業方式,綠色水稻的利潤最終都會比常規水稻高,并且利潤水平最高的依舊是黑米稻,平均為常規水稻的3.75 倍,糯米稻為2.70 倍,五彩米稻則為2.23 倍。可見,不考慮人工費因素,可以降低綠色水稻與常規水稻間的利潤差額,除了黑米稻的利潤依舊高出常規水稻的利潤的2 倍以上,其余均低于2 倍,產量和價格上的優勢相對不明顯[41]。

由于生產成本較高、缺乏認可度和品牌效應、市場需求與供給不平衡、相關政策支持或扶持缺乏等原因,綠色農產品價格優勢尚不明顯,缺乏對農戶種植欲望的引導和激勵能力,使得綠色農產品的市場競爭力相對較弱。

3.3 人才緊缺和流失

人才是強農興農富農的根本,因此,農業綠色發展勢必也要高度關注人才引進、人才使用、人才培育與人才保留的現實問題,并以此為依托,來有效推進鄉村振興戰略。從這一角度來看,依舊需要堅持將人才建設問題置于核心地位,大力培養包括基層組織引路人、新型職業農民、農業科技人才和專業人才等在內的農業綠色發展的人才體系[42]。但是,我國農村地區的實用人才占比依然不高,人才緊缺現象依然明顯。

從人力資本與人力資源開發的角度來分析,2016年中共中央印發《關于深化人才發展體制機制改革的意見》明確指出,健全以職業農民為主體的農村實用人才培養機制。隨著鄉村振興的步步推進,人才隊伍不斷擴大,體系不斷健全,其帶動作用也日益明顯,但仍然存在鄉村人才數量和素質較低、鄉村人才供給增長速度緩慢、鄉村人才培養與社會發展需要脫節及激勵保障機制不健全等問題亟待解決[43]。同時,由于城鄉發展差異日益顯著,農村精英人才流失嚴重,人口受教育程度也在不斷下降[44]。實踐中,為了積極有效地推進農業綠色發展,必須要在建設良好的人才培養機制的基礎之上,盡可能多地保留本土人才隊伍,并且推出更多地具有激勵性的人才引進傾斜政策來提升其對于人才的吸引力[45]。農業綠色發展需要有先進的生產觀念和對新技術的接受力,對人才要求較高,因此農村人才緊缺和流失、受教育水平不高等問題對農業綠色發展影響尤為顯著。

3.4 尚未形成健全的市場體系

因為農業綠色發展在我國起步較晚,規模較小,暫時尚未形成健全產業鏈,與農業發達國家相比仍然有一定的差距[46]。而農產品的銷售方式對于農業綠色發展有影響,穩定的銷售渠道有利于農戶綠色生產方式的采用[47]。對于農業全產業鏈綠色發展而言,其關鍵性驅動力量來自增值增收,而現階段的市場未能有效促進生態安全和區域協同發展,利益分配機制不清楚,未突出產業融合和增值效應,中、小型生產經營主體難以融入,資源利用率低,未能有效促進生產生態協同發展[48]。

以河北省為例,實施綠色農產品戰略取得了較大進展,但是仍然缺乏高知名度綠色品牌,主要是因為農民和企業品牌意識淡薄、綠色農產品認證程度低等原因仍需持續發展和解決[49]。因此,建立完善的產業鏈和健全的市場體系是我國農業綠色發展亟待解決的問題之一。

4 創新路徑

我國農業綠色發展取得了一定的成效,但同樣也面臨著諸如地域發展不平衡、綠色農產品價格優勢不明顯等現實問題。目前已逐步形成了“點上突破、以點帶面”的農業綠色發展格局,高水平、高標準建設國家農業綠色發展先行區。本研究結合天津市西青區,依托《中國農業綠色發展報告2022》,分析我國農業綠色發展的創新路徑。

4.1 完善農業綠色體系,助推各區域共同發展

我國的農業綠色評價體系已經初步建立,在《中國農業綠色發展報告2022》中,基于綠色發展的核心內涵,并且緊密結合《“十四五”全國農業綠色發展規劃》中提出的具體目標及相關要求,據此構建起了農業綠色發展指標體系和具體的測算方法,用以量化分析綠色發展水平和短板制約因素。其指標確定堅持重要性原則、系統性原則、獨立性原則和可操作性原則4 個原則,從資源節約保育、生態環境安全、綠色產品供給和生活富裕美好4 個維度對農業綠色發展進行綜合評價,以此建立起一套綜合評價體系[24]。農業綠色評價體系可以為農業技術創新提供指導和方向,推動農業科技創新,促進農業綠色技術和管理模式的發展,為政府制定相關政策和監管提供依據,有助于健全的綠色農產品市場的構建。通過建立評價體系可以對農產品進行溯源管理,驗證其生產過程是否符合綠色標準,消費者可以通過這些信息了解到產品的來源和生產方式,增強市場信息透明度,并推動行業規范與標準化發展,增強消費者對食品安全的信心。綠色評價體系可以通過明確的標準和指標,對農產品的生產過程、環境影響、質量安全等方面進行評估和認證,提升產品質量與安全水平,通過農業綠色評價體系認證的農產品可以獲得綠色認證標識,增強品牌競爭力,優化資源配置與供需匹配,促進農業綠色發展。

建立農業綠色評價體系可以促進農業綠色發展的地域平衡,根據不同地域的資源條件和環境特點,制定相應的評價指標和標準,通過評價體系的指導,可以推動各地區發揮自身特色和優勢,形成差異化的綠色農產品供給。其不僅關注農產品本身的質量與安全,還涉及生產過程中的科學技術應用和管理方法,通過評價體系的推動,可以促進知識與技術在不同地區之間的傳播與交流,促進農民之間經驗共享和合作創新,推動地域發展平衡。綠色體系的完善與發展有助于建立消費者對于綠色農產品的信任感,促進綠色農產品市場需求平衡,在不同地區形成穩定且可持續發展的市場。

4.2 建立農業綠色數字體系,培育及引進人才

農業數字化轉型對農業綠色增長有顯著的促進作用,數字化有利于緩解信息不對稱,降低交易成本和優化要素資源配置,同時,農業綠色發展依托數字化進程,有助于綠色技術創新、農業規模化經營和農業種植結構調整。建立農業綠色數字體系可以為各地域農業綠色發展提供數據支持與決策參考,優化資源配置與產業協同,還可以促進知識與技術傳播,建立追溯與認證體系,并促進市場需求與供應的平衡,這有助于不同地區的均衡發展。現階段,農業綠色發展的一個突出趨勢在于實現農業數字化發展,是與科學技術發展相結合的一種發展方式。利用數字體系為農業綠色發展賦能,高水平增強支撐能力,在農業綠色數字化建設方面也取得一系列成就。在互聯網+農業的背景下,涉農企業電商是農業產業化發展的必然趨勢,電商模式對傳統農業轉型升級作用巨大[50]。

天津市西青區近10 年來重點發展天津市特產小站稻,大力打造智慧農業平臺,并且在推廣與普及綠色生產技術的基礎上,針對小站稻的生產實施標準化運作,進一步提升農業生產的智慧化與數字化水平。除此之外,西青區抓住自己的特產,開展標準化生產技術創新與迭代,發展數字化管理服務,實行全程品控溯源,推行綠色生產技術。其農業綠色發展注重農業綠色數字體系的構建,利用數字化管理,規范服務平臺,提高管理效率,取得化肥減量增效、品質穩步提升、農民增產增收的實際成效[24]。西青區依托農業綠色數字體系,建立起一套適合當地農業綠色發展的流程體系,結合物聯網、大數據等信息技術,體現出農業綠色發展的創新趨勢。

在農業數字化發展的過程中,與電商高度結合,深入市場調研,采用差異化定價等營銷手段,提高綠色農產品的競爭力,與此同時,進一步發揮農村電商在推進鄉村振興戰略進程之中的支撐作用,并且高度注重農村電商人才的引進與培養工作,在進行電商發展的過程中,重視電子商務人才的引進和培養,政府制定相關政策,明確支持和推動農業綠色數字體系的建設,具體涉及資金支持、財政支持、稅收優惠及科技創新獎勵等措施,鼓勵企業和農民參與數字化農業轉型;加強數據共享,并加強對個人隱私保護的法律法規制定和執行,確保數據使用安全可靠;建立數字農業服務平臺,促進不同地區數字化經驗交流,為農民提供全方位的數字化農業服務;加強科研與創新,推動相關領域的創新發展[51]。在教育數字化與產教融合建設的進程中,鼓勵更多的高校與科研院所進一步加強與企業之間的深入合作,加強技術轉移和成果應用,提升我國在農業綠色數字化領域的競爭力。

4.3 促進農民專業合作社發展,發揮綠色農產品價格優勢

農民專業合作社在農業供給側結構性改革中具有重要地位,在促進我國農業綠色發展中起著重要的作用。農業社會化服務覆蓋面積1.25 億hm2 次、帶動小農戶超過8 900 萬戶。從整體層面來看,已經建設起313 萬家農民專業合作社,以此為基地來開展農產品的生產、加工、銷售和流通[24]。

農民專業合作社能夠實現大市場和小市場的有效銜接,發揮著極為關鍵的中介作用。對內向農戶提供生產資料、信息和技術等服務,引領小農戶參與市場競爭,傳播綠色發展理念,規范綠色生產行為,提升農產品質量品質;對外可以靈活獲取市場信息,豐富銷售渠道,可以有效地將農戶與市場進行聯結。通過實施農業生產綠色轉型行動、完善農業全產業鏈鏈接機制、推動農村三產融合發展等措施,取得了一系列成就,如農業資源節約保育能力逐步提高,耕地保護和質量建設持續強化,農業用水效益明顯提升,農業產地環境持續改善等。農民專業合作社持續開展病蟲害統防統治、綠色防控,進行測土配方施肥,實施有機肥替代化肥,探索使用秸稈還田、漚制有機肥、生物質發電等技術模式,建設規模化養殖場糞污處理設施,推廣使用標準地膜,以此為依托,有效地提升了綠色優質農產品的市場供給能力,農民專業合作社規范農業投入品使用,積極發展綠色食品、有機農產品、地理標志農產品生產,進一步提升了我國的綠色優質農產品的市場供給能力。

優化供給結構,提高農產品的品質和安全水平,如鼓勵種植綠色、有機農產品,政府制定相關政策,采取提供財政資金支持、稅收優惠、土地流轉等措施,明確支持和鼓勵農民專業合作社的發展,為農民專業合作社提供經濟上的保障。進一步強化針對新型農業經營主體關于綠色生產技術的培訓工作力度,提升他們的組織管理能力、市場營銷能力和綠色生產技術水平,保證綠色發展與科技創新和數字化發展高度接軌。建立健全金融服務體系,為農民專業合作社提供貸款、信用擔保等金融支持。鼓勵農民專業合作社進行資源整合與共享,建立合作社聯盟,通過規模化經營、統一采購、共同銷售等方式降低生產成本,提高農產品市場競爭力,政府可以提供相關的信息咨詢和協調服務,幫助農民專業合作社實現資源優化配置。建立公開信息平臺,組織開展農產品展銷會、推廣活動等,促進合作社與企業、超市等渠道的對接合作。綠色發展伊始階段需要以政府為主導,但不宜停留在這個階段,要逐漸過渡到以市場和民眾為主導,才更有利于我國農業的協調發展[52]。

5 結束語

農業綠色發展為保障糧食安全、減少環境污染和促進健康生活提供了必要條件與解決途徑,對于實現全面綠色生產和消費的目標至關重要。我國農業綠色發展在政策、財政支持和化學品投入等方面取得了明質量興農、顯的成效,但也面臨一系列問題。提出完善農業綠色體系,助推各區域共同發展;建立農業綠色數字體系,多種方式培育及引進人才;促進農民專業合作社發展,發揮綠色農產品價格優勢等創新路徑,期望能夠進一步推動我國農業綠色發展,實現可持續、健康、高效的農業生態系統,這需要政府、企業、農民等各方共同努力,形成合力,共同推動我國農業走向更加綠色、可持續的未來。

參考文獻

[1]劉桂平, 周永春, 方炎, 等. 我國農業污染的現狀及應對建議[J].國際技術經濟研究,2006(4):17-21.

[2]張維理,武淑霞,冀宏杰,等.中國農業面源污染形勢估計及控制對策 I:21 世紀初期中國農業面源污染的形勢估計[J].中國農業科學,2004(7):1008-1017.

ZHANG Weili,WU Shuxia,JI Hongjie,et al.Estimation of agriculturalnon-point source pollution in China and the alleviating strategies I:estimation of agricultural non-point source pollution in China in early 21century[J].Scientia Agricultura Sinica,2004(7):1008-1017.

[3]王美玲. 蚌埠市農業面源環境污染現狀及對策[J]. 治淮,2007(9):12-13.

[4]駱永明,滕應.我國土壤污染退化狀況及防治對策[J].土壤,2006(5):505-508.

LUO Yongming,TENG Ying.Status of soil pollution degradation andcountermeasures in China[J].Soils,2006(5):505-508.

[5]國家統計局.中國統計年鑒2022[M].北京:中國統計出版社,2022.

[6]饒靜,許翔宇,紀曉婷.我國農業面源污染現狀、發生機制和對策研究[J].農業經濟問題,2011,32(8):81-87.

[7]薛浩.湖南省綠色農業發展模式研究[D].長沙:湖南農業大學,2018.

XUE Hao. Research on the development model of green agriculture inHunan[D].Changsha:Hunan Agricultural University,2018.

[8]肖琴,周振亞,何英彬.中國綠色農業發展現狀及前景[J].農業展望,2019,15(10):57-63.

XIAO Qin,ZHOU Zhenya,HE Yingbin.Status quo and prospects ofgreen agriculture development in China[J].Agricultural Outlook,2019,15(10):57-63.

[9]劉永勝.廣東農業綠色發展評價研究[D].廣州:中共廣東省委黨校,2020.

LIU Yongsheng.Study on evaluation of agricultural green developmentin GuangDong[D]. Guangzhou: Party School of the Guangdong ProvincialCommittee of CPC,2020.

[10]蔣曉娉,楊燦.湖南省農業綠色發展水平評價及優化路徑[J].南方農業,2022,16(21):126-130.

[11]趙麗,周禮勇,王剛.綠色農業發展困境及路徑探析:以云南省鎮雄縣為例[J].甘肅農業,2023(6):84-88.

[12] 劉連馥.綠色農業的由來[J].中國報道,2007(3):94-96.

[13]時潤哲,李敏,章勝勇.生態循環農業生產實踐探究:以河北省廊坊市固安縣牛駝鎮農牧結合生產模式為例[J].廣東農業科學,2017,44(4):160-165.

SHI Runzhe,LI Min,ZHANG Shengyong.Practical research on ecologicaland circular agriculture: illustrated by the case of agriculture inNiutuo Town of Gu'an County[J]. Guangdong Agricultural Scicnccs,2017,44(4):160-165.

[14]尹昌斌,李福奪,王術,等.中國農業綠色發展的概念、內涵與原則[J].中國農業資源與區劃,2021,42(1):1-6.

YIN Changbin, LI Fuduo, WANG Shu, et al. The concept, connotationand principle of agricultural green development in China[J].Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning,2021,42(1):1-6.

[15]賈大猛,張正河.農業綠色發展:內涵、現狀與對策[J].國家治理,2023(8):66-70.

[16]劉子飛.中國綠色農業發展歷程、現狀與預測[J].改革與戰略,2016,32(12):94-102.

LIU Zifei.Development course,current situation and forecast of greenagriculture in China[J].Reformation amp; Strategy,2016,32(12):94-102.

[17]吳欣玥,黃映暉.中國農業綠色發展政策演進及成效分析[J].農業展望,2020,16(5):3-9.

WU Xinyue, HUANG Yinghui. Evolution and effect of China's agriculturalgreen development policy[J]. Agricultural Outlook, 2020,16(5):3-9.

[18]朱愛孔,谷佳璐,宋鄉圓,等.我國農業綠色發展的政策演進、分析與展望[J].中國畜牧業,2022(20):82-84.

[19]劉愛民,封志明,徐麗明.現代精準農業及我國精準農業的發展方向[J].中國農業大學學報,2000(2):20-25.

LIU Aimin,FENG Zhiming,XU Liming.The modern precision agricultureand technological system[J].Journal of China Agricultural University,2000(2):20-25.

[20]唐世浩,朱啟疆,閆廣建,等.關于數字農業的基本構想[J].農業現代化研究,2002(3):183-187.

TANG Shihao, ZHU Qijiang, YAN Guangjian, et al. About basicconception of digital agriculture[J].Research of Agricultural Modernization,2002(3):183-187.

[21]顏景辰.中國生態畜牧業發展戰略研究[D].武漢:華中農業大學,2007.

YAN Jingchen. A research on the development strategy of ecologicalanimal husbandry of China[D]. Wuhan: Huazhong Agricultural University,2007.

[22]王紹鳳.綠色種植業經濟發展系統研究[D].天津:天津大學,2008.

WANG Shaofeng. A research on green farming economic developmentsystem[D].Tianjin:Tianjin University,2008.

[23]陸泉志,張益豐.合作社何以促進農戶綠色生產[J].農林經濟管理學報,2022,21(6):707-715.

LU Quanzhi, ZHANG Yifeng. How do cooperatives promote greenproduction among farmers[J].Journal of Agro-Forestry Economics andManagement,2022,21(6):707-715.

[24]中國農業綠色發展研究會,中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所.中國農業綠色發展報告2022[M].北京:中國農業出版社,2023.

[25]柳映瀟, 林震. 農業綠色發展評價指標體系的構建及測度分析[J].北京林業大學學報(社會科學版),2023,22(2):36-43.

LIU Yingxiao, LIN Zhen. Construction and measurement analysis ofevaluation index system for agricultural green development[J]. Journalof Beijing Forestry University( Social Sciences) , 2023, 22( 2) : 36-43.

[26] 杜萍,何康,李茂生,等.綠色農業 現代農業發展的必由之路:著名農業專家談“綠色農業”[J].中國報道,2006(3):62-68.

[27]陶博.新型城鎮化如何影響農業綠色生產水平[J].山西農經,2023(11):42-45.

[28]劉昆.國務院關于財政農業農村資金分配和使用情況的報告:2020 年12 月23 日在第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議上[J].中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會公報,2021(1):180-186.

[29]2020 年財政收支情況[EB/OL].(2021-01-28).https: //bgt.mof.gov.cn/zhuantilanmu/rdwyh/czyw/202101/t20210128_3650522.htm.

[30]2021 年財政收支情況[EB/OL].(2022-01-29).https: //www.gov.cn/xinwen/2022-01/29/content_5671104.htm.

[31]2022 年財政收支情況[EB/OL].(2023-01-31).https: //www.gov.cn/xinwen/2023-01/31/content_5739311.htm.

[32]蔡保忠,王秀秀,史芳,等.我國農業綠色補貼的環境效應、效果評價與政策優化[J]. 農業現代化研究, 2023, 44( 4) : 567-574.

CAI Baozhong,WANG Xiuxiu,SHI Fang,et al.Environmental impacts,effect evaluation,and policy optimization of China's agriculturalgreen subsidies[J]. Research of Agricultural Modernization, 2023,44(4):567-574.

[33]王田,房寧.種植業高質量發展成效顯著[N].農民日報,2022-12-24(1).

[34]黃炎忠,羅小鋒,李容容,等.農戶認知、外部環境與綠色農業生產意愿:基于湖北省632 個農戶調研數據[J].長江流域資源與環境,2018,27(3):680-687.

HUANG Yanzhong, LUO Xiaofeng, LI Rongrong, et al. Farmercognition, external environment and willingness of green agricultureproduction: based on the survey data of 632 farmers in HubeiProvince[J].Resources and Environment in the Yangtze Basin,2018,27(3):680-687.

[35]李翠霞, 許佳彬. 中國農業綠色轉型的理論闡釋與實踐路徑[J].中州學刊,2022(9):40-48.

LI Cuixia, XU Jiabin. Theoretical interpretation and practical path ofChina's agricultural green transformation[J]. Academic Journal ofZhongzhou,2022(9):40-48.

[36]呂明,黃宜,陳蕊.中國綠色農業區域差異性分析[J].農村經濟,2022(12):78-87.

[37]王寅,李曉宇,王緣怡,等.東北黑土區農業綠色發展現狀與優化策略[J].吉林農業大學學報,2022,44(6):647-656.

WANG Yin, LI Xiaoyu, WANG Yuanyi, et al. Current status andoptimizing strategy of agricultural green development for black soil regionin Northeast China[J]. Journal of Jilin Agricultural University,2022,44(6):647-656.

[38]任靜.鄉村振興視域下綠色農產品互聯網營銷策略研究[J].市場周刊,2022,35(12):101-104.

REN Jing.Research on Internet marketing strategy of green agriculturalproducts from the perspective of rural revitalization[J].Market Weekly,2022,35(12):101-104.

[39]羅旖文,胡韻菲,周燦芳,等.廣州市農村家庭經營收入增長特點、瓶頸與發展對策[J]. 廣東農業科學, 2023, 50( 1) : 128-140.

LUO Yiwen, HU Yunfei, ZHOU Canfang, et al. Characteristics,bottlenecks and development countermeasures of rural household businessincome growth in Guangzhou City[J]. Guangdong AgriculturalSciences,2023,50(1):128-140.

[40]曹艷.兵團綠色農業發展問題研究[D].阿拉爾:塔里木大學,2021.

CAO Yan. Research on the development of green agriculture inXPCC[D].Alar:Tarim University,2021.

[41]王真.農戶發展綠色農業經濟效益分析:以朱鹮保護區綠色水稻為例[J].農業網絡信息,2015(9):26-31.

WANG Zhen. Economic benefit analysis of developing green agriculture:taking the green rice surrounding the Crested Ibis National NatureReserve as an example[J].Agriculture Network Information,2015(9):26-31.

[42]蔣曉蕾.鄉村振興中的人才問題研究:基于農民工回流的視角[D].濟南:山東大學,2019.

JIANG Xiaolei. Research on talents in the rural revitalization strategy:from the perspective of returning migrant workers[D]. Jinan: ShandongUniversity,2019.

[43]劉馨.關于鄉村人才振興的研究[J].農場經濟管理,2018(10):18-22.

[44]徐姍姍.鄉村振興戰略視角下的鄉村人才振興研究[J].農業經濟,2021(6):109-110.

[45]王文成.為鄉村振興提供人才“引擎”[J].人民論壇,2018(30):70-71.

[46]王保秀.淺談綠色農業經濟發展中存在的問題及解決措施[J].農業開發與裝備,2022(11):170-171.

[47]余亮,盧瑜.農戶采用綠色農業生產方式的影響因素[J].湖南第一師范學院學報,2023,23(3):92-99.

YU Liang,LU Yu.Influential factors of farmers’adoption of green agriculturemode[J]. Journal of Hunan First Normal University, 2023,23(3):92-99.

[48]丁淑玲, 李麗. 我國農業全產業鏈綠色發展路徑與對策研究[J].河北農機,2023(6):112-114.

[49]張志鵬, 馬永青. 河北省實施綠色農產品名牌戰略的對策措施[J].廣東農業科學,2011,38(18):205-207.

ZHANG Zhipeng,MA Yongqing.Research on the implementing brandstrategy of green farm in Hebei Province[J]. Guangdong AgriculturalSciences,2011,38(18):205-207.

[50]曹晴. “ 互聯網+農業” 背景下涉農企業的電商綠色營銷路徑[J].經濟研究導刊,2021(36):14-16.

[51]劉爽英.鄉村振興背景下應用型本科院校參與農村電子商務人才培養策略研究[J].職業技術教育,2020,41(2):31-35.

LIU Shuangying. On strategy for application-oriented undergraduatecolleges to participate in rural e-commerce talents training under backgroundof rural revitalization[J]. Vocational and Technical Education,2020,41(2):31-35.

[52]李周. 中國農業綠色發展: 創新與演化[J]. 中國農村經濟,2023(2):2-16.

LI Zhou. The green development of agriculture in China: innovationand evolution[J].Chinese Rural Economy,2023(2):2-16.

基金項目: 煙臺市教育局校地融合項目(2022XDRHXMQT24、2020XDRHXMQT22)