校企合作實踐教育基地人才培養模式

摘 要: 安徽農業大學農業水利工程專業與安徽省水利科學研究院共建校企合作實踐教育基地,通過建立協調育人機制,深化教育教學改革,推動教學與科研緊密結合、學校與社會密切合作,促進大學生在科學研究中學習、在社會實踐中學習,提高大學生解決實際問題的實踐能力和創新創業能力。通過加強內涵建設、成果共享與示范引領,在促進新工科、新農科建設,以及培養德智體美勞全面發展的高質量人才方面取得了一系列實踐成果。

關鍵詞:農業水利工程;校企合作;實踐教育基地;人才培養模式;立德樹人

中圖分類號:S27;G642 文獻標識碼:A 文章編號:2095-1795(2024)06-0138-05

DOI:10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.06.024

0 引言

農業農村現代化關鍵在科技、在人才。為推進農業農村現代化、確保國家糧食安全、推進鄉村全面振興,迫切需要培養能夠具備創新思維和創新、創業能力,順應科技創新與市場經濟深度融合趨勢的農業工程領域創新人才[1-2]。安徽農業大學農業水利工程專業秉持立德樹人、為社會輸送“知農業、懂農業、愛農業”的農業水利工程高層次創新人才的目標,把辦學思路真正轉到服務地方經濟社會發展上來,轉到產教融合、校企合作上來,走農科教、產學研相結合的道路,創新科教融合、產教融通的協同育人新理念,積極探索校企合作實踐教育基地人才培養模式[3-5]。

1 校企合作實踐教育基地

2016 年安徽農業大學與安徽省水利科學研究院(以下簡稱安徽水科院)簽訂校企合作協議,安徽水科院下屬五道溝水文水資源實驗站(以下簡稱五道溝水文站)作為安徽農業大學野外實踐基地。近年來,安徽農業大學與安徽水科院基于五道溝水文站開展了良好的合作,共同培養了農業水利工程、環境工程、農業資源與環境等相關專業的本科生,每年本科生的實踐實訓課程及諸多的水利創新大賽和大學生創新創業訓練項目在五道溝水文站產生,與五道溝水文站的合作培養模式對提高安徽農業大學相關專業本科生動手實踐能力、提升本科生培養質量起到了重要的積極作用,同時,安徽農業大學教師結合五道溝水文站完備且獨特的試驗設施,開展了一系列科研實踐工作,取得了豐碩的成果。

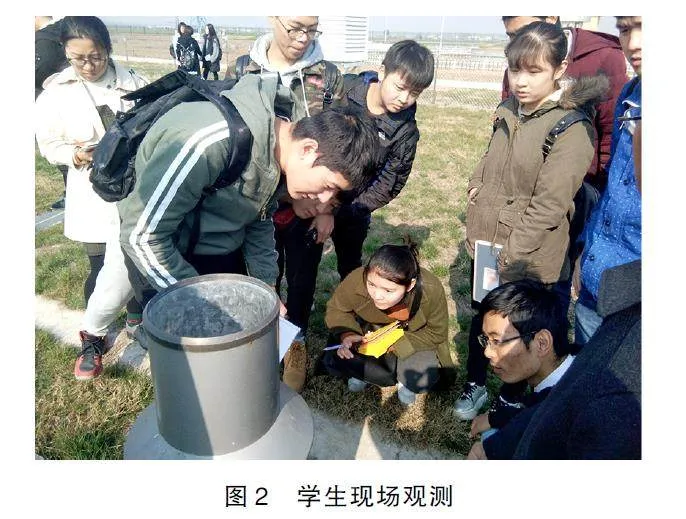

五道溝水文站內齊全的試驗設施,可供農業水利工程、農業環境與資源相關專業學生開展各類專業相關領域試驗研究。五道溝水文站至今已協助安徽農業大學相關專業開展了多項農業氣象實習和專業認識實習等專業實踐課程,已有多位本科生在五道溝水文站完成了大學生創新創業訓練、水利創新設計大賽等創業競賽項目,也有多位研究生在五道溝水文站完成了碩士論文。五道溝水文站為安徽農業大學人才培養給予了大力的支持和幫助,雙方合作基礎扎實,合作關系融洽,合作效果突出。學生實踐過程如圖1 和圖2所示。

2 人才培養模式探索

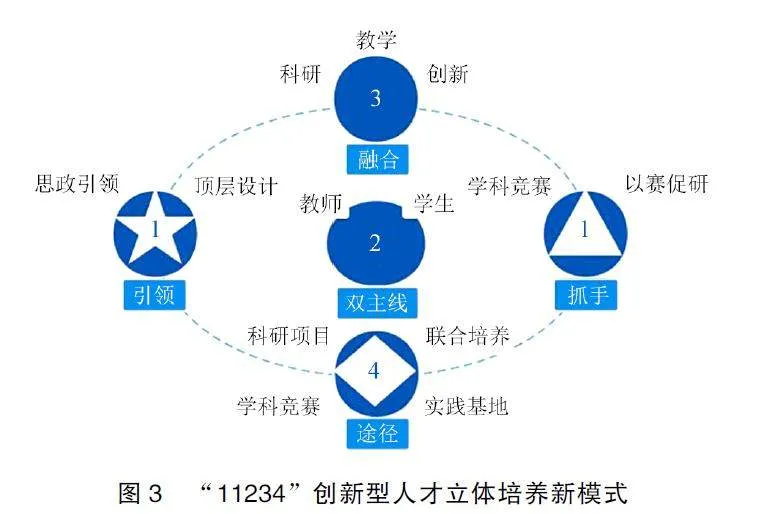

近年來,實踐教育基地人才培養模式探索圍繞人才培養改革創新、實訓實習平臺建設、高水平師資隊伍建設及社會服務功能強化等方面,實現課程思政+知識構建+專業實踐全過程育人、校內培養+基地培養+社會實踐全方位育人、教學導師+實踐導師+教輔人員全員育人的校企合作培養新模式[6-7]。以學科競賽為抓手,充分調動教師、學生這兩個主體的積極性,教師從知識傳播者到激發學生創新創造的引導者的角色轉變,學生從被動學習和考試型學霸向主動學習和實踐型學霸的行為轉變,按照科研項目?學科競賽?聯合培養?實踐基地這樣的途徑,激發學生的創造力、創新力,形成了如圖3 所示的“11234”的閉環創新型人才立體培養新模式[8]。

2.1 堅持立德樹人,德育為先,思政引領

堅持正確育人導向,加強學術道德和職業倫理教育,堅持育人與生產勞動和社會實踐相結合,把立德樹人根本任務內化到實踐教育全過程,加強學生的責任感、創新精神和實踐能力培養,促進學生的全面發展。在教學的頂層設計上,在教學目標的制定與實施中,全方位發揮專業實踐課程的德育功能,挖掘、梳理、提煉專業課程中的思政元素,將五道溝水利人的奉獻精神在“潤物無聲”的教學中融入,起到立德樹人的價值引領。將思想政治工作貫穿于學生在基地培養的整個過程,實現全程育人、全方位育人[9]。

2.2 健全實踐教育基地運行機制

強化需求引領,深化引企入教,加強協同創新,構建產教融合的本科生培養新模式[10]。建立健全實踐教育基地在課程教學、實踐訓練和學位論文等方面全程參與本科生培養的合作機制,實現人才培養與行業人才需求的有機銜接。根據前期與實踐基地合作的經驗、基地的定位及其未來的規劃,構建一套行之有效、科學合理的本科生實踐教育基地運行機制和管理辦法。健全基地人員考核與財務管理制度,明確各方權責利,推動基地科學、規范化管理。研究制定人才培養方案,嚴格培養過程,加強培養過程監督,以基地建設為紐帶,構建人才培養、科研、成果轉化等多元一體、互惠共贏的資源共享機制和合作平臺[11]。

2.3 制定突出實踐教育基地培養優勢的人才培養方案

積極探索突出實踐教育基地培養優勢的人才培養方案,在培養的基本規格、職業規格和特色規格3 個層次中,突出素質教育改革,構筑學科理論知識、實踐能力、職業道德、信息素養和繼續教育能力的培養體系[12]。在人才培養方案制定中強化操作能力,突出專業實習、實踐等教學設計,圍繞學生職業思維和實踐能力培養,與合作企業共同制定培養方案、共同設置專業課程、共同設計實踐環節。同時根據合作單位人才需求反向設計人才培養方案,擴大人才培養出口。借助實踐教育基地的試驗設備資源,設置針對性的實踐課程,助力學生理論聯系實際,提高靈活應用知識的能力,推動人才培養質量提升。

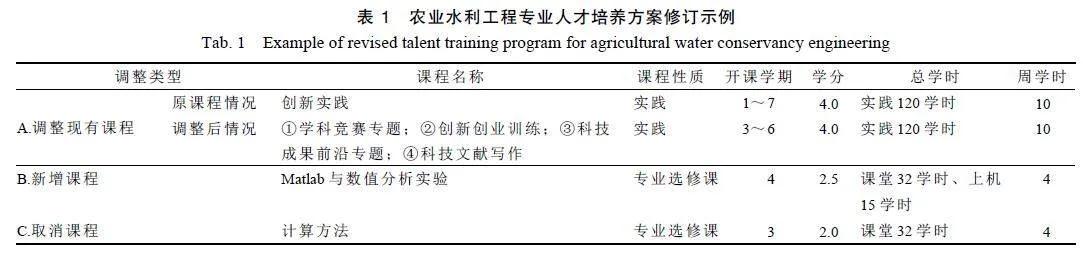

結合實踐教育基地建設,突出培養學生的動手實踐能力,在人才培養方案修訂中得到了具體體現,如表1 所示。專業創新實踐課程改為由學科競賽專題、創新創業訓練、科技成果前沿專題和科技文獻寫作4個部分組成,突出競賽引領,創新導向的實踐能力培養方式,同時,新增Matlab 相關課程助力學生掌握科研和實踐工具。

2.4 依托實踐基地有利條件帶動學科競賽

五道溝水文站有較為完善的試驗設備和試驗條件,為安徽農業大學學生參與各類學科競賽提供了有利的條件。學生依托五道溝水文站的有利條件,參與動手實踐,在教師和五道溝水文站技術人員的引導下開展各類學科試驗、制作實物模型,在提高動手能力的同時,又能借助參與學科競賽獲取個人認可度,提高學校的綜合影響力。為此,在基地建設中,以學科競賽為抓手,努力推動大學生科技競賽,創造更加多樣化的創新創業教育空間。積極組織學生在實踐基地開展豐富多彩的課外科技競賽活動,鼓勵學生動手實踐,積極參與設計創新競賽活動[13-14]。

2.5 加強雙師雙能型導師隊伍建設與相關制度

與安徽水科院合作建立教師實踐能力培養機制,選派青年教師到安徽水科院掛職鍛煉,進行工程實踐和職業素養的培訓,努力打造一支師德水平高、教學能力強、實踐技能熟練、結構合理和充滿活力的雙師雙能型師資隊伍,以提升教師實踐教學能力,提高人才培養的質量。同時聘請安徽水科院及五道溝水文站技術人員承擔相關課程教學,并擔任青年教師實踐導師。建立基地實踐導師定期培訓、考核和退出制度,加強校內外導師合作,主動提升教師隊伍的實踐育人能力[15]。

2.6 深化產學研協作,強化社會服務功能

產學研合作是保持校企緊密聯系的重要平臺,與企業雙贏、共同進步,才能使合作形式得以堅實發展[16]。組建教師和學生、技術人員共同組成的社會服務團隊,通過讓教師和學生參與實踐和科研中,讓學生在社會實踐中學習,在科學研究中學習,提高自己分析問題、解決問題的能力,提升創新創業能力;讓教授在社會實踐中踐行社會服務功能,在科學研究中提升科研能力,不斷地教學相長,提高教學能力。

3 人才培養成效顯著。·3.1 校內人才培養成效

近年來,通過開展校企合作基地建設,踐行多元化人才培養模式,已有6 000 多名學生直接受益,并對學校資源與環境學院、農學院等相關專業產生了輻射示范作用。2019—2022 年,學生發表第1 作者學術論文80 余篇,其中SCI/EI 收錄論文26 篇;授權專利50余項。近3 年,學生獲獎達到200 多人次,省級以上獲獎率達48%,獲“挑戰杯”、美國(國際)數學建模等獎項60 余項,其中“秸”后“玉”生——黃淮海秸稈還田公益服務團項目獲得第七屆中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽“青年紅色筑夢之旅”賽道全國金獎,閃火科技有限公司——爭做全球卓越的半導體供應商項目獲第八屆安徽省“互聯網+”大學生創新創業大賽暨中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽選拔賽金獎。

3.2 校外推廣交流成效

在人才培養過程中,注重加大學校間、學科間的交流和合作,秉持產學研發展道路,貫徹校企合作實踐基地建設助力人才培養的教學模式,吸收借鑒兄弟院校的經驗和教訓,在人才培養、產學研發展道路中注重橫向、縱向的比較和學習,將好的經驗更廣泛地傳播,與安徽理工大學、安徽師范大學、安徽工業大學等高校工程類專業專職教師進行了校企合作人才培養模式的經驗探討和實施方案交流,實踐成果受到充分認可并被推廣使用,輻射帶動效果顯著。

3.3 教師隊伍能力提高

在校企實踐基地建設和人才培養過程中,教師也在不斷探索創新,實現良性循環,與學生共同成長。近年來,教師隊伍綜合實力得以快速提升,部分教師獲得安徽省學術和技術帶頭人、安徽省教學名師、安徽省教壇新秀、安徽農業大學師德典型人物及安徽農業大學優秀共產黨員,還有教師獲得第二屆全國農業工程類專業青年教師教學基本功大賽一等獎(思政教學組)、第三屆全國高校教師教學創新大賽安徽賽區二等獎、第七屆全國水利類專業青年教師講課競賽一等獎、第一屆全國農業工程類專業青年教師教學競賽一等獎、第二屆全國農業工程類專業青年教師教學基本功大賽一等獎等獎項。

4 結束語

安徽農業大學農業水利工程專業以安徽水科院五道溝水文站為依托,創建資源共享、項目共研、師資共培和學科共建的工程類人才創新能力培養新機制。開展創新創業實訓,創新創業大賽、科學研究攻關、社會技術服務的專業實踐基地建設,實現校企資源共享。以學生質量和師資水平共同提高為目標,將校企實踐教育基地建設成為集人才培養、師資培訓、思政教育于一體的示范性特色基地,取得一系列顯著成效。未來,將繼續通過校企聯合培養,以資源共享、優勢互補、相互協作、互惠互利和共同發展為原則,提高學生素質,適應社會需求,共同培養富有創新意識,有較強實踐能力的應用型人才。

參考文獻

[1]萬星宇,廖慶喜,廖宜濤,等.新發展階段下農業工程類專業高質量人才培養探索與實踐[J]. 農業工程, 2022, 12( 2) : 106-111.

WAN Xingyu, LIAO Qingxi, LIAO Yitao, et al. Exploration andpractice of cultivating high-quality talents for agricultural engineeringspecialty under new development stage[J]. Agricultural Engineering,2022,12(2):106-111.

[2]張桂蓮,張海清.農學類專業校企合作人才培養實踐基地建設[J].農業工程,2016,6(5):122-124.

ZHANG Guilian, ZHANG Haiqing. Construction of school enterprisecooperation talent training practice base for agronomy specialty[J].AgriculturalEngineering,2016,6(5):122-124.

[3]張雯怡,萬婕,王鑫.實踐育人共同體視域下高校實習實踐基地的建設研究[J].傳承,2022(4):63-68.

[4]李迎軍.新農科背景下大學生耕讀教育實踐基地建設研究[J].高教學刊,2022,8(S1):54-58.

[5]王靜,程杰.“互聯網+”背景下創新創業教育實踐基地建設研究[J].西南科技大學學報(哲學社會科學版),2023,40(1):103-108.

WANG Jing,CHENG Jie.Research on the construction of innovationand entrepreneurship education practice base under the background of internetplus[J] Journal of Southwest University of Science and Technology(Philosophy and Social Science Edition) , 2023, 40( 1) : 103-108.。

[6]朱梅,劉曉麗,周婷,等.農業水利工程專業人才培養模式探索與實踐[J].農業工程,2021,11(1):108-111.

ZHU Mei, LIU Xiaoli, ZHOU Ting, et al. Exploration and practiceof personnel training mode for agricultural hydraulic engineering professionals[J].Agricultural Engineering,2021,11(1):108-111.

[7]曹成茂,孫福,秦寬,等.以實踐能力為抓手多元協同培養農業工程類雙創人才[J].農業工程,2020,10(4):88-91.

CAO Chengmao,SUN Fu,QIN Kuan,et al.Dual creative talents ofagricultural engineering cultivated bymultiple collaborative way based onpractical ability[J]. Agricultural Engineering, 2020, 10( 4) : 88-91.

[8]黃金俠,韓華,孫悅,等.新工科建設背景下地方高校人才培養模式研究[J].中國教育技術裝備,2023(7):145-147.

[9]于鎮偉,武寶繪,陳哲琪,等.課程思政視域下農業機械化及其自動化專業人才培養模式[J]. 農業工程, 2023, 13( 3) : 110-114.

YU Zhenwei, WU Baohui, CHEN Zheqi, et al. Talent cultivationmode for major of agricultural mechanization and automation from perspectiveof curriculum ideology and politics[J]. Agricultural Engineering,2023,13(3):110-114.

[10]王升升,周浩,周罕覓,等.“新工科”視域下農機卓越農林人才培養模式實踐[J].農業工程,2020,10(1):79-81.

WANG Shengsheng, ZHOU Hao, ZHOU Hanmi, et al. Practice ofexcellent agriculture and forestry talents training mode in agricultural machineryunder vision of \"new engineering\"[J].Agricultural Engineering,2020,10(1):79-81.

[11]王萍,張宇,孟憲軍.校企協同人才培養創新模式研究[J].中國管理信息化,2020,23(4):236-237.

[12]馮茜丹,陶雪琴,劉暉,等.新形勢下應用型本科院校人才培養模式改革與實踐:以仲愷農業工程學院環境科學專業為例[J].教育現代化,2019,6(35):5-8.

FENG Qiandan,TAO Xueqin,LIU Hui,et al.Reforming and practi-cing of talent-training mode in application-oriented universities under thenew situation:take environmental science major of Zhongkai Universityof Agriculture and Engineering as an example[J].Education Modernization,2019,6(35):5-8.

[13]陳孝柱,郭芷涵.創新創業背景下大學生實踐能力提升探究:以安徽省為例[J].保山學院學報,2022,41(4):50-54.

CHEN Xiaozhu, GUO Zhihan. The improvement of college students'social practice ability under the background of innovation and entrepreneurshipeducation: a case study of Anhui Province[J]. Journal ofBaoshan University,2022,41(4):50-54.

[14]周珂,趙志毅,李虹.“學科交叉、產教融合”工程能力培養模式探索[J].高等工程教育研究,2019(3):33-39.

ZHOU Ke, ZHAO Zhiyi, LI Hong. Exploring the training model ofengineering ability of \"discipline crossing,integration of production andeducation\"[J].Research in Higher Education of Engineering,2019(3):33-39.

[15]王金武,周文琪,王立軍,等.高等農業院校農業工程類拔尖創新人才培養體系構建的研究與實踐:以東北農業大學為例[J].高等農業教育,2021(3):42-47.

WANG Jinwu,ZHOU Wenqi,WANG Lijun,et al.Study and practiceon the construction of training system for top-notch innovative talentsin the field of agricultural engineering in higher agricultural collegesand universities: taking Northeast Agricultural University as an example[J].Higher Agricultural Education,2021(3):42-47.

[16]陳明,李玉華,崔霄,等.大學生科技創新能力培養方式研究[J].教育教學論壇,2019(15):68-69.

CHEN Ming, LI Yuhua, CUI Xiao, et al. Research on the cultivationmode of college students technological innovation ability[J]. Educationand Teaching Forum,2019(15):68-69.

基金項目: 安徽省教育廳高等學校質量工程項目(2022cxtd042、2021kcszsfkc1);安徽農業大學2022 年度校級質量工程項目“安徽農業大學安徽省水利科學研究院校企合作實踐教育基地”