不同耕作方式對植煙土壤團聚體分布及穩定性的影響

摘 要: 為探究植煙土壤團聚體分布及穩定性對不同耕作方式的響應,以丘陵煙區煙田黃壤土為研究對象,通過田間定位試驗,設置深松1 遍(T1 處理)、常規旋耕2 遍(T2 處理)和翻耕1 遍+旋耕1 遍(T3 處理)3 個處理,研究不同耕作方式對植煙土壤團聚體分布及穩定性的影響,包括對力穩定性團聚體含量、水穩定性團聚體含量、團聚體平均質量直徑、水穩性團聚體穩定率、構體破碎率和不穩定團粒指數的測定與分析。結果表明,與T3 處理相比,T1 和T2 處理可使0~20 cm 土壤層的gt;0.25~2.00 mm 粒級團聚體的力穩性團聚體數量顯著提高,gt;20~30 cm 土壤層的gt;0.25 mm 粒級團聚體的力穩性團聚體數量顯著提高。T1 和T2 處理可使0~10 和gt;20~30 cm 土壤層的平均質量直徑(干篩)值,以及0~30 cm 土壤層的平均質量直徑(濕篩)值顯著提高。T1 處理可使0~10 cm 土壤層的水穩性團聚體穩定率增大,而T2 處理可使gt;10~20 和gt;20~30 cm 土壤層的水穩性團聚體穩定率增大。采用T1 和T2 處理的耕作方式將有助于貴陽市典型丘陵煙區植煙土壤團聚體形成和穩定性的提升,該研究為優化丘陵煙區耕作方式提供理論支撐。

關鍵詞:土壤團聚體;耕作方式;力穩性團粒結構;水穩性團粒結構

中圖分類號:S232 文獻標識碼:A 文章編號:2095-1795(2024)06-0118-06

DOI:10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.06.020

0 引言

作為耕作土壤基本單元的土壤團聚體對土壤理化性質具有非常重要的影響,其數量的多少在很大程度上決定耕作土壤在儲存養分、土壤持水性及土壤通透性方面的性能[1-4]。土壤團聚體組成和穩定性等基本特性是決定土壤壓實、板結和侵蝕等過程與作用的主要指標之一,是評價土壤質量和肥力基礎的關鍵參數[5-10]。

土壤退化已然成為丘陵煙區煙葉生產面臨的重要問題,土壤結構退化作為土壤退化的重要過程,主要表現為土壤團聚體組成比例及其穩定性下降,對農業可持續性生產影響較大[6,9]。土壤團聚體(尤其是≥0.25 mm)對土壤耕作措施反應較為敏感。研究表明,翻耕處理會破壞土壤大團聚體,導致其中有機質暴露,此舉不但增加了有機質的流失,甚至還增加了有關溫室氣體的排放,從而加劇了土壤質量的惡化[7,11-12]。因此,若耕作方式不當,易破壞土壤團粒結構,降低耕作土壤的養分和肥力,為改善和緩解丘陵煙區土壤退化問題,亟待尋求更為合理的耕作措施[13-14]。然而,國內外對耕作土壤團聚體影響研究主要聚焦于種植年限、種植方式、添加物和微生物等方面,關于不同耕作方式對其影響的研究較少,尤其是針對丘陵煙區的研究鮮有報道[15-18]。

為探究植煙土壤團聚體分布及穩定性對不同耕作方式的響應,本研究以丘陵煙區煙田黃壤土為研究對象,通過田間定位試驗,研究不同耕作方式對植煙土壤團聚體分布及穩定性的影響,包括力穩定性團聚體含量、水穩定性團聚體含量、團聚體平均質量直徑、水穩性團聚體穩定率、構體破碎率和不穩定團粒指數的測定與分析,旨在評價丘陵煙區不同耕作模式對植煙土壤團聚體形成和穩定性的影響,從而為優化丘陵煙區耕作方式提供理論支撐。

1 試驗材料與方法

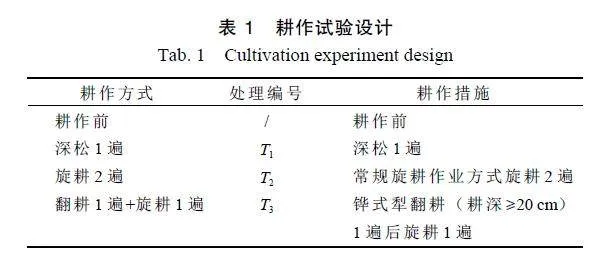

1.1 試驗設計

在貴陽市修文縣六屯鎮選擇具有代表性的煙田進行定位試驗考察和取樣分析,各試驗取樣點的耕作土壤質地、肥力營養狀況、生產條件基本一致。試驗采用單因素隨機區組設計,設置3 個處理如表1 所示。每小區面積66.7 m2,隨機區組排列,設3 次重復。

1.2 樣品采集與制備

在對試驗地塊進行不同耕作方式處理后,每個小區按5 點取樣法分別采集0~ 10、gt;10~ 20 和gt;20~30 cm 耕層土壤樣品。具體做法:采用環刀,在試驗小區中畫S 形,在S 形上等間隔選取5 個采集點,采集壟上離煙株10 cm 處不同土層的土壤分別制成混合土樣,然后用四分法使采樣土壤總量保持在2.0 kg 左右。土樣采集后,沿其固有的縫隙將其剝成直徑在10~20 cm 的小土塊,并剔除土樣中夾雜的根系和石塊后自然風干,用于水穩性團粒結構和力穩性團粒結構分析。

1.3 土樣采集與測定

1.3.1 土壤團聚體測定

(1)力穩性團粒結構。用振蕩式機械篩分儀按照干篩法測定力穩性團粒結構。取風干土樣200 g,將其放置在套篩的最上層( 套篩孔徑分別為5.00、2.00、1.00、0.50 和0.25 mm),底層安放底盒,以收取lt;0.1 mm 的土壤團聚體。在最大功率下振蕩10 min。干篩后,將各級篩網上的土樣分別收集并稱質量,計算出各級別團聚體百分含量。

(2)水穩性團粒結構。用團粒結構分析儀按照濕篩法進行水穩性團粒結構測定。取新鮮土樣200 g,將其放置在套篩的最上層(套篩孔徑分別為5.00、2.00、1.00、0.50 和0.25 mm),土樣在水面下浸泡10 min,調整套篩高度,確保團粒結構分析儀在啟動時套篩保持在水面以下。開啟團粒結構分析儀,設置速度30 次/min,定時10 min。濕篩后,將每一層篩上的團聚體分別洗入鋁盒并烘干稱質量,計算其在土樣中的質量百分含量。

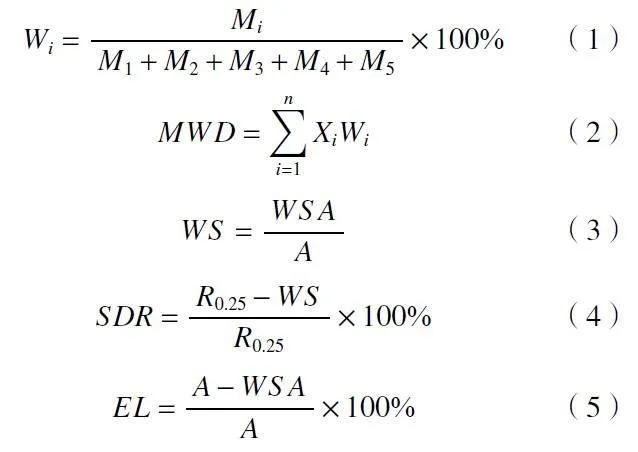

1.3.2 計算公式

本研究所選參數主要有團聚體百分含量、團聚體平均質量直徑、水穩性團聚體穩定率、構體破碎率和不穩定團粒指數。各參數計算公式如下

式中 Wi——各粒級團聚體百分含量

Mi——第i 級團聚體的質量,g

MWD——團聚體平均質量直徑,mm

Xi——第i 級團聚體平均直徑,mm

WS——水穩性團聚體穩定率

WSA——gt;0.25 mm 水穩性團聚體質量,g

A——土樣總體質量,g

SDR——團聚體構體破碎率

R0.25——gt;0.25 mm 力穩定性團聚體質量分數

EL——團聚體不穩定團粒指數

試驗數據采用SPSS 26.0 和Microsoft Excel 軟件統計和分析。

2 結果與分析

2.1 不同耕作方式對團聚體分布的影響

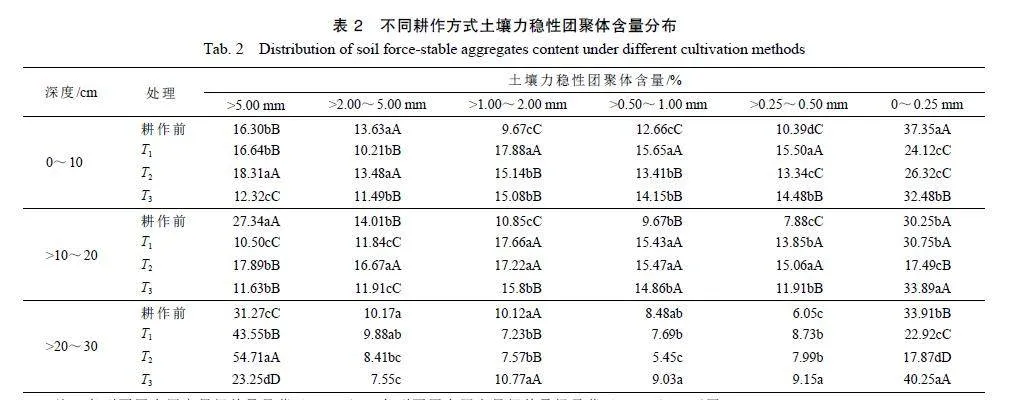

2.1.1 力穩性團聚體含量

由表2 可知,3 種耕作措施下0~10 和gt;10~20 cm土壤層gt;0.25~2.00 mm 粒級力穩性團聚體含量均比耕作前顯著增加,而gt;20~30 cm 土壤層增幅不明顯,并且0~10 和gt;10~20 cm 土壤層高于gt;20~30 cm 土壤層,其中0~10 和gt;10~20 cm 土壤層T1 處理平均增幅最大。0~30 cm 土壤層T1 和 T2 處理gt;0.25~5.00 mm 粒級數量顯著(Plt;0.05)大于T3 處理:0~10 cm 土壤層,T1 處理gt;0.25~2.00 mm 粒級力穩性團聚體含量比T3 處理提高12.1%,T2 處理gt;2 mm 粒級力穩性團聚體含量比T3處理提高37.3%;gt;10~20 cm 土壤層,T1 和 T2 處理gt;0.25~2.00 mm 粒級力穩性團聚體含量比T3 處理分別提高12.3% 和18.5%,T2 處理gt;2 mm 粒級力穩性團聚體含量比T3 處理提高46.4%;gt;20~30 cm 土壤層,T1和 T2 處理gt;5 mm 粒級力穩性團聚體含量比T3 處理分別提高85.3% 和130.5%。gt;20~30 cm 土壤層,T1 和 T2處理gt;5 mm 粒級力穩性團聚體含量顯著(Plt;0.05)大于耕作前含量,而0~10 和gt;10~20 cm 土壤層增幅不顯著。

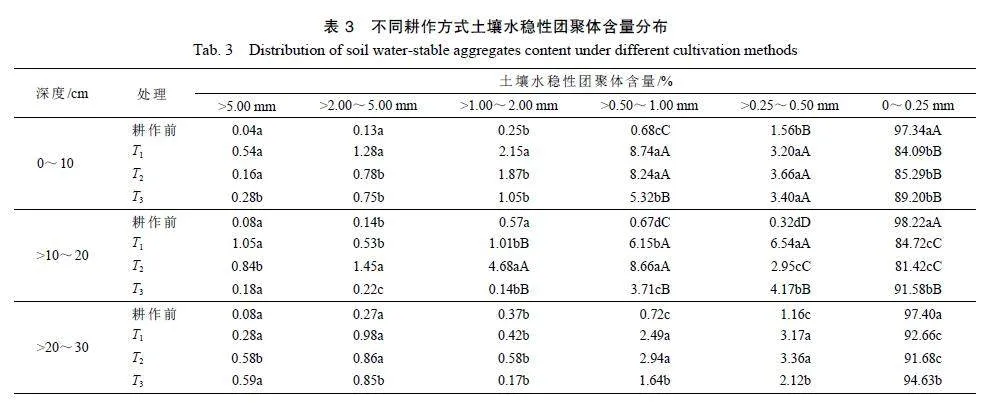

2.1.2 水穩性團聚體含量

由表3 可知, 0~30 cm 土壤層gt;0.25 mm 粒級水穩性團聚體含量顯著(Plt;0.05)提高。不同耕作方式下,0~ 0.25 mm 粒級水穩性團聚體含量差異不明顯。0~10 cm 和gt;10~20 cm 土壤層gt;0.25 mm 粒級水穩性團聚體含量與耕作前相比增幅較大, 達到6 倍以上。gt;20~30 cm 土壤層,T1 和 T2 處理gt;0.25 mm 粒級水穩性團聚體含量比T3 處理顯著增加, 其中gt;0.25~1.00 mm 粒級水穩性團聚體含量高于gt;1 mm 粒級團聚體。0~ 10 cm 土壤層, T1 和 T2 處理gt;0.50~1.00 mm 粒級水穩性團聚體含量比T3 處理分別提高39.1% 和35.4%,gt;1.00~5.00 mm 粒級水穩性團聚體含量比T3 處理分別提高88.3% 和24.9%。gt;10~20 cm 土壤層,T1 和 T2 處理gt;1.00~5.00 mm 粒級水穩性團聚體含量比T3 處理分別提高2.4 倍和5 倍;gt;20~30 cm 土壤層,T1 和 T2 處理gt;0.25~1.00 mm 粒級水穩性團聚體含量比T3 處理分別提高近1.5 倍和1.6 倍,gt;1.00~5.00 mm 粒級水穩性團聚體含量分別提高1.1 倍和0.5 倍。

2.2 不同耕作方式對團聚體穩定性的影響

由表4 可知,不同耕作方式下gt;0.25 mm 粒級力穩性團聚體含量為59.75%~82.51%,gt;0.25 mm 粒級水穩性團聚體穩定率為1.87%~17.58%,表明土樣的團聚體多數屬于非水穩性團聚體。不同耕作方式下0~10 cm土壤層的gt;0.25 mm 力穩定性團聚體質量分數比耕作前顯著(Plt;0.05)增大,增大幅度7.2%~19.7%。T1 和T2 處理0~20 cm 土壤層的gt;0.25 mm 粒級數量比T3 處理分別提高10.1% 和19.5%,gt;20~30 cm 土壤層分別增加16.8% 和22.8%。以上結果表明,T1 和 T2 處理可顯著提升0~30 cm 土壤層的gt;0.25 mm 粒級團聚體力穩性團聚體的數量。

不同耕作方式下團聚體平均質量直徑(干篩)均大于平均質量直徑( 濕篩) , 并且0~ 10 和gt;20~30 cm 土壤層的平均質量直徑(干篩)均大于耕作前的水平,T1 和 T2 處理0~20 cm 土壤層的平均質量直徑(干篩)值比T3 處理分別提高13.8% 和25.9%。而T2 處理gt;10~20 cm 土壤層的平均持質量直徑(干篩)值比T3 處理提高32.5%,T2 處理和T3 處理相差不大,0~30 cm 土壤層的各耕作方式下平均質量直徑(濕篩)明顯高于耕作前的水平,T1、 T2 和T3 處理差異顯著。以上結果表明,T1 和 T2 處理可使0~10 和gt;20~30 cm土壤層的平均質量直徑(干篩)值和0~30 cm 土壤層的平均質量直徑(濕篩)值顯著提高。

不同耕作方式下0~30 cm 土壤層的水穩性團聚體穩定率均高于耕作前值,并且0~20 cm 土壤層值高于gt;20~30 cm 土壤層值。0~10 cm 土壤層,T1 處理比T3處理提高23.6%,T2 處理比T3 處理分別提高18.12%。gt;10~20 和gt;20~30 cm 土壤層,T1 處理比T3 處理分別提高50.18% 和47.9%, T2 處理比T3 處理分別提高53.18% 和42.7%。以上結果表明, T1 處理可使0~10 cm 土壤層的水穩性團聚體穩定率增大,而T2 處理可使gt;10~20 和gt;20~30 cm 土壤層的水穩性團聚體穩定率增大。

不同耕作方式下0~30 cm 土壤層的結構體破碎率和不穩定團粒指數和耕作前相比均有所降低,T1 和 T2處理0~20 cm 土壤層的降幅明顯高于T3 處理。T1 和T2 處理0~10 cm 土壤層的結構體破碎率比T3 分別降低3.4% 和2.5%,不穩定團粒指數分別降低3.8% 和2.5%。T1 和 T2 處理gt;10~20 cm 土壤層的結構體破碎率比T3 處理均降低了13.0%,不穩定團粒指數分別降低8.7% 和10.2%。以上結果表明,T1 和 T2 處理極大降低淺表層土壤的結構體破碎率和不穩定團粒指數,有助于提高土壤團聚體的穩定性。

3 討論

不同的耕作方式會影響大團聚體和微團聚體之間的轉化和分布,進一步影響土壤層結構的穩定性。本研究結果表明,經過不同耕作方式處理后,與T3 處理相比,T1 和T2 處理可使0~ 20 cm 土壤層的gt;0.25~2.00 mm 粒級力穩性團聚體數量顯著提高, gt;20~30 cm 土壤層的gt;5.00 mm 粒級力穩性團聚體數量顯著提高,這可能是由于T3 處理減輕了對土壤層的機械擾動,改善了淺表層土壤結構,而翻耕處理不利于大團聚體的形成。

gt;1.00 mm 粒級水穩性團聚體對耕作處理模式較為敏感,可將其作為表征耕作方式對團聚體特征影響的一個重要指標。與T3 處理相比較而言,在0~10 cm 土壤層,T1 和T2 處理gt;1.00~5.00 mm 水穩性團聚體分別提高88.7% 和4.9%,gt;10~20 cm 土壤層則分別提高2.4 倍和5 倍。T1 和T2 處理0~ 20 cm 土壤層的gt;0.25 mm 粒級數量比T3 處理分別提高10.1% 和19.5%,gt;20~30 cm 土壤層分別增加16.8% 和22.8%。

各耕作方式下各粒級團聚體分布特征可以用團聚體平均直徑值來表征,本研究結果表明,T1 和T2 處理可使0~10 和gt;20~30 cm 土壤層的平均質量直徑(干篩)值和0~30 cm 土壤層的平均質量直徑(濕篩)值顯著提高,這可能是T1 和T2 處理有助于犁底層的去除,更有利于土壤結構的改善。

T1 處理可使0~10 cm 土壤層的水穩性團聚體穩定率增大,而T2 處理可使gt;10~20 和gt;20~30 cm 土壤層的水穩性團聚體穩定率增大。土壤結構體破碎率和不穩定團粒指數與耕作土壤退化密切相關,可以作為土壤結構穩定性的表征指標,T1 和T2 處理gt;10~20 cm 土壤層的結構體破碎率比T3 處理均降低13.0%,不穩定團粒指數分別降低了8.7% 和10.2%,這可能是由于T1和T2 處理減少了對土壤層的機械擾動,進而明顯降低了土壤結構體破碎率和不穩定團粒指數。

4 結束語

與翻耕1 遍+旋耕1 遍(T3)處理相比,在深松1 遍( T1) 和旋耕2 遍( T2) 處理模式下, 0~ 10、gt;10~20 和gt;20~30 cm 土壤層的gt;0.25 mm 粒級力穩性團聚體的數量顯著增大,gt;10~20 cm 土壤層的平均質量直徑(濕篩)和gt;20~30 cm 土壤層的平均質量直徑(干篩)顯著提高,同時,T1 和T2 處理可使0~30 cm土壤層的水穩性團聚體穩定率增大。T1 和T2 處理極大降低淺表層土壤的結構體破碎率和不穩定團粒指數,有助于提高土壤團聚體的穩定性。研究結果說明,采用T1 和T2 處理的耕作方式有助于貴陽典型丘陵煙區植煙土壤團聚體形成和穩定性的提升,可為優化丘陵煙區耕作方式提供理論支撐。

參考文獻

[1]LALR ,LAL L ,LAL S K L .Physical management of soils of the tropics: priorities for the 21st century[J]. Soil Science, 2000,165(3):191-207.

[2]徐藝萍,饒越悅,孟艷,等.免耕對農田土壤團聚體的影響研究:Meta 分析[J].環境科學,2024,45(2):952-960.

XU Yiping,RAO Yuyue,MENG Yan,et al.Effect of no-tillage onsoil aggregates in farmland: a Meta analysis[J]. Environmental Science,2024,45(2):952-960.

[3]王楠楠.不同耕作方式和秸稈還田對土壤團聚體及有機碳的影響[D].大慶:黑龍江八一農墾大學,2023.

WANG Nannan.Effects of different tillage methods and straw returningon soil aggregate and organic carbon[D]. Daqing: Heilongjiang BayiAgricultural University,2023.

[4]茍寧倢,李冰,王昌全,等.不同種植年限對稻-蒜輪作土壤團聚體水穩定性及其養分的影響[J].中國土壤與肥料,2022( 7):178-189.

GOU Ningjie, LI Bing, WANG Changquan, et al. Effects of differentplanting years on soil aggregate water stability and nutrients in ricegarlicrotation[J]. Soil and Fertilizer Sciences in China, 2022( 7) :178-189.

[5]李涵,張鵬,賈志寬,等.渭北旱塬區秸稈覆蓋還田對土壤團聚體特征的影響[J].干旱地區農業研究,2012,30(2):27-33.

LI Han, ZHANG Peng, JIA Zhikuan, et al. Effects of straw mulchingtreatment on characteristics of soil aggregates in Weibei dryland[J].Agricultural Research in the Arid Areas,2012,30(2):27-33.

[6]安婉麗,高燈州,潘婷,等.水稻秸稈還田對福州平原稻田土壤水穩性團聚體分布及穩定性影響[J]. 環境科學學報, 2016,36(5):1833-1840.

AN Wanli,GAO Dengzhou,PAN Ting,et al.Effect of rice straw returningon paddy soil water-stable aggregate distribution and stability inthe paddy field of Fuzhou plain[J]. Acta Scientiae Circumstantiae,2016,36(5):1833-1840.

[7]武均,蔡立群,齊鵬,等.不同耕作措施下旱作農田土壤團聚體中有機碳和全氮分布特征[J].中國生態農業學報,2015,23(3):276-284.

WU Jun, CAI Liqun, QI Peng, et al. Distribution characteristics oforganic carbon and total nitrogen in dry farmland soil aggregates underdifferent tillage methods in the Loess Plateau of central GansuProvince[J].Chinese Journal of Eco-Agriculture,2015,23(3):276-284.

[8]侯賢清,賈志寬,韓清芳,等.不同輪耕模式對旱地土壤結構及入滲蓄水特性的影響[J].農業工程學報,2012,28(5):85-94.

HOU Xianqing, JIA Zhikuan, HAN Qingfang, et al. Effects of differentrotational tillage patterns on soil structure, infiltration and waterstorage characteristics in dryland[J]. Transactions of the Chinese Societyof Agricultural Engineering,2012,28(5):85-94.

[9]王麗,李軍,李娟,等.輪耕與施肥對渭北旱作玉米田土壤團聚體和有機碳含量的影響[J].應用生態學報,2014,25( 3):759-768.

WANG Li,LI Jun,LI Juan,et al.Effects of tilage rotation and fertilizationon soil aggregates and organic carbon content in corn field inWeibei Highland[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2014,25(3):759-768.

[10]周振方,胡雅杰,馬燦,等.長期傳統耕作對土壤團聚體穩定性及有機碳分布的影響[J].干旱地區農業研究,2012,30(6):145-151,156.

ZHOU Zhenfang, HU Yajie, MA Can, et al. Effects of long-termconventional cultivation on stability and distributions of organic carbon insoil aggregates[J]. Agricultural Research in the Arid Areas, 2012,30(6):145-151,156.

[11]PAUL B K, VANLAUWE B, AYUKE F, et al. Medium-term impactof tillage and residue management on soil aggregate stability, soilcarbon and crop productivity[J]. Agriculture, Ecosystems amp; Environment,2013,164:14-22.

[12]武均,蔡立群,羅珠珠,等.保護性耕作對隴中黃土高原雨養農田土壤物理性狀的影響[J].水土保持學報,2014,28( 2):112-117.

WU Jun, CAI Liqun, LUO Zhuzhu, et al. Effects of conservationtillage on soil physical properties of rainfed field of the loess plateau incentral of Gansu[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2014,28(2):112-117.

[13]張仁陟,黃高寶,蔡立群,等.幾種保護性耕作措施在黃土高原旱作農田的實踐[J].中國生態農業學報,2013,21(1):61-69.

ZHANG Renzhi,HUANG Gaobao,CAI Liqun,et al.Dry farmlandpractice involving multi-conservation tillage measures in the LoessPlatea[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2013, 21( 1) : 61-69.

[14]HUANG G B, ZHANG R Z, LI G D, et al. Productivity and sustainability of a spring wheat-field pea rotation in a semi-arid environmentunder conventional and conservation tillage sys tems[J]. Field CropsResearch,2008,107(1):43-55.

[15]劉文利,吳景貴,傅民杰,等.種植年限對果園土壤團聚體分布與穩定性的影響[J].水土保持學報,2014,28(1):129-135.

LIU Wenli, WU Jinggui, FU Mingjie, et al. Effect of different cultivationyears on composition and stability of soil aggregate fractions inorchar[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2014, 28( 1) :129-135.

[16]朱冰冰,李占斌,李鵬,等.黃丘區植被恢復過程中土壤團粒分形特征及抗蝕性演變[J].西安理工大學學報,2009,25(4):377-382.

ZHU Bingbing, LI Zhanbin, LI Peng, et al. Research on the fractalfeatures of soil agregate,and dynamic changes in anti-erodibility duringthe process of vegetation recovery on the loess hilly areas[J].Journal ofXi'an University of Technology,2009,25(4):377-382.

[17]沈曉琳,王麗麗,汪洋,等.保護性耕作對土壤團聚體、微生物及線蟲群落的影響研究進展[J].農業資源與環境學報,2020,37(3):361-370.

SHEN Xiaolin,WANG Lili,WANG Yang,et al.Progress on the effectsof conservation tilage on soil aggregates, microbes, and nematodecommunities[J]. Journal of Agricultural Resources and Environment,2020,37(3):361-370.

[18]周虎,呂貽忠,楊志臣,等.保護性耕作對華北平原土壤團聚體特征的影響[J].中國農業科學,2007(9):1973-1979.

ZHOU Hu,LV Yizhong,YANG Zhiceng,et al.Effects of conservationtillage on soil aggregates in Huabei Plain,China[J].Scientia AgriculturaSinica,2007(9):1973-1979.

基金項目: 中國煙草總公司貴州省公司貴陽市公司科技項目(黔煙筑科〔2022〕1 號);貴州省科技創新基地建設項目(黔科合中引地[2023]010)