新中國科教片的興起及其多重使命

[摘 " 要] 20世紀50年代,新中國科教片事業興起,形成了一些具有時代特色的創作原則,影響深遠。本文以這一時期中國的科教片為研究對象,通過追溯科教片興起的歷史背景,梳理相關文獻史料認為,科教片的基本形式、特征性質在該階段被逐步明晰,新中國的科教片事業在該時期得以創立。本文尤其關注的是,科教片被國家賦予了多重使命,且隨著時代變遷經歷了“為生產實踐服務”“注重科學性、思想性和藝術性”“為政治宣傳需要服務”的轉變,這深刻體現了20世紀50年代中國的科學觀念,反映了當時科普事業的重要特征,對當下的科普工作也有較強的借鑒意義。

[關鍵詞]科教片 " 科學普及 " 科學教育電影制片廠

[中圖分類號] "N4;G206.3 [文獻標識碼] A [ DOI ] 10.19293/j.cnki.1673-8357.2024.02.011

在新中國成立之初,電影對我國來說還是一種相對較新的技術。但值得注意的是,它不僅對當時的社會生活產生了深遠影響,也成為一種新的科普載體,有很強的科普功效。“用電影藝術的手段宣傳科學知識具有最大眾化和最直接的意義。”[1]本文的研究對象是20世紀50年代的科學教育電影(以下簡稱科教片),科教片主要指的是以科學普及為目的傳播科學、技術、常識等內容的短片。20世紀50年代科教片以其獨特的敘事方式和新穎的光影技術,生動地描繪了科學技術在社會中的應用圖景,也得到了大眾的肯定。1953年,中華全國科學技術普及協會(以下簡稱全國科普)副秘書長袁翰青在文章中談到科教片的價值, “我們還沒有一種更有效的科學普及工具,它的作用能超過電影……一切自然現象都是在不斷地運動中發展著的,文字、圖畫、標本、模型卻只能表現出靜止的情況,惟有電影能將‘運動’表現出來,這樣傳播的知識能留下最深的印象。”[2]這亦是科教片與當時其他科普形式相比最為特殊之處。

20世紀50年代,新中國科教片事業開始萌發,這一時期對科教片形式與拍攝方法的探索,對科教片任務、目標和特性的討論,對科教片普及功能的理論探究,均對我國科教片事業的基本方針產生了重要影響,聚焦這一主題,可以豐富我們對當時科普事業的認識。另外,20世紀50年代的科教片被賦予了諸多“使命”,它不僅傳播了科學知識,也體現了當時的科學和科普觀念,許多觀念影響至今,因此對這一時期的科教片事業進行歷史性回顧與審視,也對當下科教片的創作與發展有著一定參考價值和現實意義。

專門針對20世紀50年代科教片事業的研究并不豐富,以一些概述性的文章或章節為主。1987年,劉詠發表了《科教片發展歷程的反思》[3],文章選取的時間節點為1949年至20世紀80年代中期,提供了一些寶貴的歷史細節,不過對20世紀50年代科教片的整體狀況未做過多論述。2005年,趙惠康的《中國科教電影史》[4]回顧了科教片興起階段的歷史,但不夠深入具體。2010年,楊力的《中國科教電影發展史》[5]中有部分章節討論了20世紀50年代科教片的發展情況,不過主要是對史實的整理,缺少理論評述。另外,近年來也有研究采用了新視角,如豆揚、高宏斌的《新中國成立以來中國科教電影主題變遷探究——以片名為切入點》[6]用詞云的形式直觀呈現了科教片主題的變化。然而由于側重點不同,這些文章對科教片的形成過程、性質和特征等問題并未給予特別關注。大多數研究從整個科教片事業的全局出發,缺少對特定歷史時期科教片具體特征的把握。本文聚焦在新中國成立初期這段富有特殊歷史意義的時期,以《上海電影史料》[7]《中國共產黨宣傳工作文獻選編》[8]《大眾電影》雜志等資料為依據,采用文獻分析法,試回答下面幾個問題:新中國的科教片是如何被定義和逐步興起的?在科學、藝術與政治交織中的科教片具有哪些特質?20世紀50年代的科教片肩負著怎樣的使命,展現了哪些科學觀念?

1中國科教片事業興起的歷史背景

中國科教片的萌芽可以追溯到20世紀10年代末,上海商務印書館攝制了一些教育、體育、衛生知識影片,當時稱其為教學無聲片或教育電影,不過由于戰亂等原因,這些影片未能留存。20世紀20年代初,金陵大學①農林科拍攝了棉花育種影片,將新技術傳授給農民,促進了當地的新棉種植,這是中國首部影響農業生產的農業技術科教片[9]。到20世紀30年代,一些拍攝和推廣教育影片的機構成立,如中國教育電影協會、金陵大學理學院等。這些機構制定了拍攝計劃,拍攝或引進了少量影片。如金陵大學理學院院長魏學仁于1936年拍攝了我國第一部天文科考片《民國二十五年之日食》,金陵大學理學院電影教育部副主任孫明經則組織拍攝了近百部紀錄電影、科教電影。1942年1月,民國政府教育部成立了中華教育電影制片廠,該廠在抗戰時期拍攝了一些科教片,并在一些大中城市放映,解放前夕該廠遷往臺灣。

與此同時,解放區由于人才和技術等多種限制,科教電影晚出而且少有。1948年東北地區鼠疫流行時,為了普及預防鼠疫的相關知識,東北電影制片廠袁乃晨編導,馬守清攝影,制作了科教影片《預防鼠疫》,該片在對抗鼠疫方面發揮了重要作用。有了相關實踐,科教片的范疇也被初步定義。1948年10月26日發布的《中共中央宣傳部關于電影工作給東北局宣傳部的指示》中明確,形式上有故事穿插,內容涉及增加生產、保育嬰孩、防止疾病、反對迷信、灌輸科學知識等,任務為傳播科學文化和生產知識的影片可以被稱為教育片[10]。1953年,中央電影事業管理局科學教育電影制片廠成立以后,這種影片被正式定名為科學教育片。

統覽早期科教片制作的簡況可以看出,一方面,這一時期國內出現了科教片萌芽,創作了一些科教片,有了相關機構和人才,并且科教片對民眾生活產生過積極影響。另一方面,由于社會和技術條件限制,許多科教片的母帶被遺落損毀,一些拍攝計劃陷入停滯,科教片成果也不豐富。究其原因,首先是與當時的歷史環境有關,當時社會局勢變亂,民眾生活困苦,難以獲得持續、穩定的科普教育;其次,這也是由科教片的特殊性質及其當時所處的發展階段所決定的,科教片作為一種科普手段成本較高但獲利不多,在當時的社會條件下很難靠市場自發推行。雖然國民政府也支持過科教片的攝制和放映,但主要局限在少數幾個城市,后來在時局影響下也無力促進科教片的良性發展。而在這一時期,科教片的內涵、形式、性質等屬性還在探索和形成之中,科教片的定位與特征仍很模糊,正如楊力等人所說:“中國科教電影的再創,只有等待新中國的建立了。”[5]19

2中國科教片事業在20世紀50年代的創立

新中國科教片事業的興起,回應了當時社會對更有效、更新的科普手段的需求,也體現了知識從少數精英轉移到勞動人民手中的目標希求。黨和國家在政策和行政層面對科教片事業提供了領導和支持,這是我國科教片事業的突出特征。

2.1黨和國家對科教片事業的領導和支持

中國共產黨十分重視發展科普。1949年9月29日通過的《中國人民政治協商會議共同綱領》的第四十三條特別規定要普及科學知識。陸定一在1950年發表的《新中國的教育和文化》中提出,新中國教育及文化建設的主要目標有兩個:“第一是使文化教育事業從過去少數人的手里,轉移到廣大勞動人民的基礎上;第二是使我們的文化教育事業有效地為恢復與發展國家生產建設而服務,這也就是說,要使文化教育的普及與提高很好地結合起來,使理論與實踐很好地結合起來。”[8]29 1949年11月1日,隸屬于文化部的科學普及局成立,有力領導了科普工作。如何更好地向大眾普及科學,成了新中國科普事業的首要問題。為此,科學普及局采取了多種方式進行調研。1950年6月至7月,科學普及局派出工作隊奔赴山西農村,研究何種科普方式效果最佳。他們發現群眾對電影興趣極大,而科教片比文藝片更受歡迎。除此之外,其他調研也證明了電影的特殊作用。“電影的教育力量極大,據試驗要比文字或口述大上五倍……在我國,科學影片事業的應該發展是無疑問的。”[11] 1950年,科學普及局的官方刊物《科學普及通訊》在第一期就刊登了科學電影與幻燈卷片征求稿本的啟示,規定劇本作者可獲得小米200至400斤[12],這大致相當于當時勤雜人員兩三個月的供給①,待遇十分優厚,側面說明國家對科教片創作的重視。

作為電影事業的一個組成部分,科教片也受到相關電影政策的影響。電影是一種極富群眾基礎的藝術,深刻影響著大眾的思想觀念。1951年4月20日,周揚在政務院②第81次政務會議上的報告《1950年全國文化藝術工作報告與1951年計劃要點》中提出:“加強對全國電影制片的思想領導已成為整個文化藝術工作中一項極端重要的任務。”[8]202政府極為重視對電影事業的思想領導,當然也包括科教片。科教片有別于一般電影的特性也在相關人員的探索和深化下愈發鮮明,其在后續發展中也體現出重視思想性的特征。1953年12月24日,中央人民政府政務院頒布《關于加強電影制片工作的決定》,其中特別提到要發展科教片事業,科教片作為一個特殊片種的重要性被政府充分認可,也得到了各方面的支持。

在政府的組織協調下,科教片的創作與學術界保持著緊密聯系。《陸定一關于中央文化部黨組提出的一九五五年的電影制片和劇本創作的主題計劃向中央的報告》中提出,“新聞紀錄片、科學教育片也同樣需要各方面的支持,各省、市、自治區,中央各工作部門、中央各報社、新華社也應……動員記者、編輯及有寫作能力的干部參加新聞紀錄電影、科學教育片劇本的寫作工作;中國科學院和科學普及協會和中央各工作部門也應給科學教育片以經常的指導和幫助。”[8]972這一點主要體現在劇本創作上,例如,1956年有三分之二的劇本都由科學工作者創作,翻譯工作也幾乎全部由科研人員承擔,接下來拍攝、審核的各個過程也都有科學界人員參與。

1954年,文化部成立了科學教育電影委員會,著名科學家茅以升、文化部副部長丁西林、高教部副部長曾昭掄、全國科普副秘書長袁翰青等重要科學界人士以及各個科學相關部門的負責人都參與其中。該委員會對科教片制作的參與是十分具體、實際的。參與“選題、創作、宣傳、發行等方面的工作,還積極推動科學技術界人士來關心支持以及直接參與科教片的創作”[7]11。許多一線攝影人員認為,從事科教片事業,必須與專家緊密聯系,聽取他們的科學意見[13]。

2.2科學電影制片廠的創建

新中國成立后,科教片事業開始興起,以科教電影制片廠的建立為重要標志。

1952年4 月4日,政務院在131次會議上批準了文化部的報告,該報告提出,“擬加強新聞紀錄片、教育片與小故事片的攝制,以滿足廣大工農兵的迫切需要,計劃建立教育片與新聞紀錄片的專門機構及其編輯部。”[5]26中央電影事業管理局決定成立教育片組,暫時設在北京電影制片廠內,由電影局直接領導。選定洪林為組長,許幸之為副組長。教育片組成立后,先后從長春電影制片廠、上海電影制片廠、北京電影制片廠、劇本創作所和部隊文工團調來了三四十名創作人員和行政人員,籌集器材,開始拍攝影片。1952年冬,中央電影事業管理局派洪林和許幸之到上海,與上海市相關領導①商討,計劃籌建一個專門拍攝教育片的制片廠[7]12。1952年12月4日,中共中央宣傳部批復中央電影事業管理局,同意將上海電影制片廠與聯合電影制片廠合并,成立科學教育電影制片廠和上海電影制片廠。1953年2月2日,科學教育電影制片廠正式成立(1955年改名為上海科學教育電影制片廠,以下簡稱上海科影廠)。洪林為廠長,許幸之、李資清、吳仞之為副廠長,成立時全廠職工313人。1953到1957年之間,上海科影廠共拍攝了117部科教片②,成果頗豐。作為中國第一個科教電影生產基地,上海科影廠的宗旨是“要配合祖國經濟文化大建設而向廣大人民普遍灌輸文化科學知識,要向不同對象介紹各種不同的專門科學技能和生產經驗,讓他們迅速掌握它,加速國家的工業化和農業的機械化”[14]。

上海科影廠的組成人員、場地等都是從多方協調而來的,許多成員甚至是初次聽說這一片種,但上海科影廠在成立之初就已經為預備拍攝的影片設立了明確的任務和目標,科教片在新中國的形成和發展過程具有典型的以任務為導向的特征。從業者們在黨和政府提出的設想和需求下,不斷摸索出了中國科教片的具體形式和內容。

為拍攝科教片而創立專門機構并非中國首創。1910年美國曾建立拍攝教育電影的公司,1928年又在上海的柯達公司成立了教學電影部[15]。不過這些機構都是公司形式,制作科教片的目的以盈利為主,由政府組織設立的制片廠則體現國家的意志。蘇聯早在1933年就于莫斯科和列寧格勒創立了兩座科學普及電影制片廠。截至1958年,兩廠拍攝了4 000部左右的影片,“他們根據當前建設事業的需要,及時地確定了制片廠要拍攝的影片題材”[16]。這些影片秉持與人民生活緊密聯系的原則,上海科影廠的宗旨也與此類似。20世紀50年代中國采取“一邊倒”的外交策略,在各個領域向蘇聯學習,科教片亦不例外。在蘇聯,“科學教育片已和藝術片,新聞紀錄片等有了同樣重要的地位,成為廣大勞動群眾中宣揚科學最可靠的工具”[11]。上海科影廠的成立深受這一歷史背景的影響,也被賦予了類似的使命。

3科教片的多重使命

上海科影廠的成立將新中國的科教片制作納入到官方體系中,因此,上海科影廠對于科教片創作方針的探索,以及科教片在不同時期肩負的任務、目標和特性的變化,都能鮮明地體現出當時黨和政府的科學、科普觀念,反映時代特性。

3.1科教片要為生產實踐服務

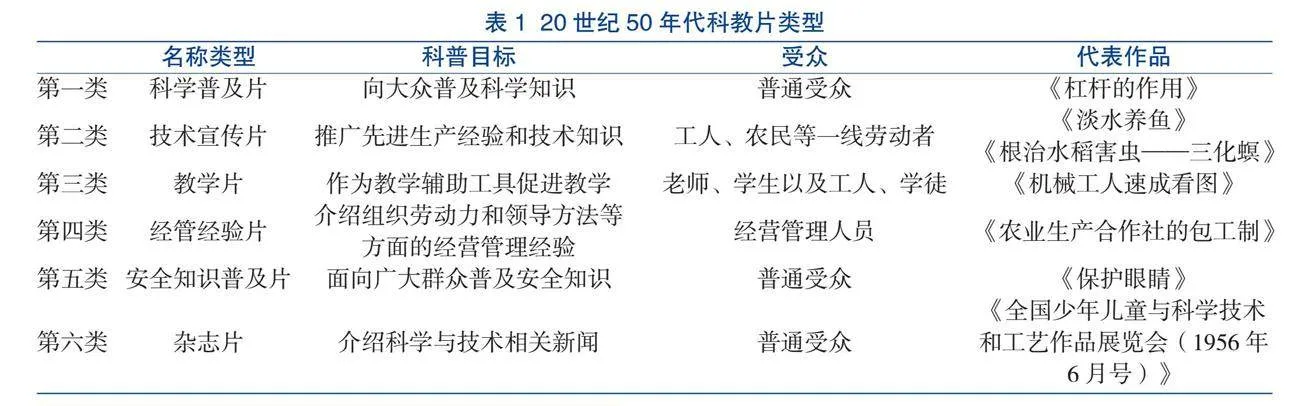

20世紀50年代科普事業的重要特征就是為生產實踐服務,科教片也承擔著這一使命。按照不同的科普目標和受眾分類,當時的科教片大致可分為六種類型(見表1):第一類叫做科學普及片,主要向大眾普及科學知識,受眾為普通觀眾,代表作品如《杠桿的作用》①;

第二類是技術宣傳片,直接推廣先進生產經驗和技術知識,受眾一般為工人、農民等一線勞動者,代表作品如《淡水養魚》《根治水稻害蟲——三化螟》②;第三類是教學片,供給學校、工廠等機構作為教學的輔助工具,受眾為老師、學生以及工作、學徒,代表作品如《機械工人速成看圖》③;第四類是介紹經營管理經驗的影片,目標是介紹組織勞動力和經營管理方面的經驗,受眾是各類單位的經營管理人員,代表作品如《農業生產合作社的包工制》④;第五類是普及安全知識的影片,主要面向廣大群眾普及安全知識,短小精悍且教育意義強,代表作品如《保護眼睛》⑤等;第六類是“科學與技術”影片(也叫雜志片),向廣大受眾介紹與科學技術相關的新聞,包括各地各類建設崗位上的科學技術成就與發明創造,代表作品如《全國少年兒童與科學技術和工藝作品展覽會(1956年6月號)》[17]。

上海科影廠在初創之時將科教片的任務總結為:“向廣大民眾推廣先進生產經驗;普及科學知識,把一般的常識性的科學道理灌輸給廣大群眾;介紹祖國在科學與技術方面的成就;協助科學界的研究工作;協助學校中的科學教學工作。”[18] 1953年12月24日,中央人民政府政務院第199次政務會議通過頒布《關于加強電影制片工作的決定》,指出,“科學教育片應以唯物主義的世界觀解釋自然現象和社會現象,同時宣傳和推廣與群眾日常生活和生產有關的,并適合一般群眾水平的各種科學和技術知識。”[19]袁翰青認為,“現階段的科學教育片應以普及知識和傳播先進的生產技術經驗為主”[2],且以后者為重點。這些觀點都是官方早期對科教片任務與目標的看法。由此可見,科教片的任務、目標主要集中在3個方面:其一在實踐層面,要能促進生產和教學;其二在知識層面,要普及科學知識和常識;其三在思想層面,要能幫助民眾確立唯物主義世界觀。

在這種任務和目標的驅使下,上海科影廠在其初創的1953年和1954年兩年間,共拍攝了科教片24部56本。按照內容題材可以分為工業(5部)、農業(9部)、生活常識(8部)、自然科學(2部)4種類型①。由此可以看出,在科教片事業起步階段,與農業和生活常識相關的科教片題材占比最大,這與當時中國農業人口多,人民常識性知識缺乏有關,這些科普內容更通俗淺顯,適應當時高文盲率的社會背景,也說明科教片的目標和任務正是為生產和實踐服務的。而這些貼近生活和生產的創作也受到人民群眾的熱烈歡迎,如1956年的春節科教片放映中,農民觀眾對科教片的熱衷程度超過了故事片②,反映了科教片的巨大號召力。

3.2科教片要普及科學、具備思想性和藝術性

上海科影廠成立之初,高士其在《歡迎科學教育影片的制作》中提出了科教片創作應該具有的“三性”,即科學性、思想性和藝術性[20]。其中,科學性主要是對內容的要求,強調要與生產實際相結合;思想性強調了科教片的意識形態功能,指科教片應該起到破除迷信、幫助群眾建立科學世界觀的作用;藝術性是對科普效果的要求,要求科教片用把科技內容藝術化的辦法,通過優秀的內容吸引受眾。高士其提出的“三性”論斷對新生的科教片事業產生了深遠影響。無獨有偶,洪林也在1954年發表的《試談科學教育影片創作中的幾個問題》中論述了科教片的特性,即科學性、真實性、藝術性、思想性[21]。1953年到1957年間的很多影片都遵循或體現了這些特性。

科教片的核心內容是傳播科學技術知識。當時的科教片創作者已對此有較為清晰的認識。如林榕認為,科教片劇本的創作必須要真實可靠,尊重科學事實,深入實際[22]。編劇牧野強調科教片創作必須有實際部門指導,確保展現真實準確的經驗[23]。反之如果創作者不注重科教片劇本的科學性,脫離生活實際,就會使科普效果變差[24]。《郝建秀工作法》的作者就經歷過這種創作曲折[25]。他的初稿忽略知識普及,效果一般。后來他吸取工人們的反饋意見,認識到科教片的主旨是普及科技知識,并據此做出修改。這反映了創作者在實踐中對于科教片的“科學性”認識在逐步加深,科教片的科學性原則就這樣被確立下來。具體到文本創作上,就是要求劇情結構必須“緊密地從主題本身的科學內容來展開,任何虛構附加的、脫離的科學內容,或者說從外面硬插進去的手法,都是科教電影創作所不取的”[1]。

“科教片是科學技術與電影藝術結合的產物,電影藝術又是為科學內容服務的。”[26]科教片的呈現追求藝術性,要讓影片畫面擁有美感,這對攝影技術提出了高要求。“科學教育影片的生產過程中,比較突出的是拍攝階段。”[27]科影廠的人員、器材、場地乃至工作方法,都源自于故事片廠,但科教片與故事片不僅有思維方式的差異,也有器材的差別。攝影杜生華談到了拍攝中遇到的困難,如用拍攝故事片的鏡頭,難以拍出科教片所需求的更細致、精確展現生物發展過程的畫面[7]212。后來在技術人員的努力探索下終于突破了相關技術,這反映了科教片的專業性和技術難度。這些新方法也在某種程度上豐富了電影技術。如在拍攝棉花開放的情景時[27],用一種定時定格的特殊設置方法拍攝,讓觀眾只用幾秒就能看到棉花開放的全過程,在學習知識的同時也收獲美的體驗。這種技術與如今的“延時攝影”原理相同,目前仍然被廣泛使用。除此之外還有放大、顯微攝影等,均顯示出拍攝人員的奇思與才華。1955年,由羽奇導演、蔣偉攝影的《桂林山水》運用創新性的拍攝手法,將中國水墨畫與實景結合起來,極富美感。影片的解說詞也有文學性,多次引用了中國古代詩詞。比如“水作青羅帶,山如碧玉簪”“桂林山水甲天下,陽朔山水甲桂林”等名句,配合優美的畫面,提高了作品的藝術格調。影片獲得了1956年第九屆國際電影節短紀錄片獎。對新技術的探索和使用,是為了能讓影片更生動形象,更具感染力,以此讓受眾更生動直觀地了解科學知識。通過提升科教片的藝術性,來達到更好的科普效果。

除了科學性與藝術性,科教片還肩負著傳達思想性的使命。在1954年發表的《試談科學教育影片創作中的幾個問題》一文中,洪林提出衡量科教片思想性的準則,即以唯物主義觀點解釋自然現象和社會現象,向人們進行唯物主義宇宙觀和世界觀的教育[21]。1955年,科影廠拍攝了一些反映科學原理的影片如《雨》《白天黑夜》《杠桿的作用》等,這些作品通過對科學知識和自然規律的普及和解釋,有力宣傳了破除迷信的思想,引導觀眾形成正確的科學觀念和價值判斷,培養觀眾對科學的認知和追求,均具有較高的思想水平。

3.3科教片要為政治宣傳需要服務

20世紀50年代末,“科技大躍進運動”和“技術革新運動”興起,科學和科普領域充斥著浮夸、冒進、盲目追求數量、忽視工作質量等現象。科教片事業也備受影響,生產了一些違背創作規律、偏離科學精神的內容。科教片的性質和任務也發生了變化,其科學性、藝術性、思想性的特征要求也隨之改變,“政治標準”被放在了第一位。

1958年,周匡明在談到科教電影劇本和一般文藝創作劇本的區別時提出:“科教電影對選擇題材和主題方面的要求是:首先根據國家需要,抓住當前技術革命和文化革命的迫切需求,安排主題。”[1]其實,在科教片事業從無到有的創立過程中,一直被賦予了要為國家需要和政治任務服務的使命,然而這種要求受歷史影響被逐步加強,最終走向了異化,科教片被要求為當時的“技術革命”“政治運動”服務。這讓科教片的科普內容和科普目標都發生了變化,其主要特征也發生了改變。1960年,洪林總結科教片的特征:第一,與革命斗爭、生產實踐密切結合;第二,不僅要普及科學技術,也重視政治思想的教育;第三,表現了我國發展科學技術的特點。這種定性比之科教片事業初創時強調注重“科學性、思想性、藝術性”已經大有不同,科教片被要求為當時的政治任務服務,且將是否滿足政治標準放在第一位。“吹噓什么‘科學’‘理念’的科學教育片,那是資產階級的道路,我們堅決反對那樣的做法……毛主席所說的政治標準放在第一位,藝術標準放在第二位,是適合于一切文藝作品的,對于科學教育電影來說,也絕不應例外。”[28]由此可見,這一時期對科教片的定性已經與之前有很大區別,且帶有強烈的功利和政治色彩①。

在滿足“政治標準”的要求下,許多科教片偏離了原有的創作軌道,不再傳播科學思想,而是配合政治宣傳,推進政治任務,產出了一些粗制濫造的作品。1958年上半年,文化部及電影局組織了多次“躍進”大會。提出了興建制片廠,增加科教片數量等目標,以上海科影廠為例,該廠在一年內便產出了133部207本②科教片,其數量幾近新中國成立以來所產科教片的總和。許多科教片如《三天實現車子化》《湖北萬斤田》《太行山下全民煉鋼鐵》等從標題中就可見其急功近利的特征,這些壓縮時間和成本制作的科教片成了宣傳各地“躍進成果”的工具,不僅喪失了基本的科學性,還對一些錯誤技術經驗的大肆傳播起到了推波助瀾的作用。科學的內涵被扭曲,科學與科普被混淆,一些廠、礦等技術部門和單位甚至將科普內容當做科研內容,原本只作為科研教學輔助的科教片因之成為了“教學片”,傳播了許多初等、不確切甚至錯誤的知識,造成了資源的嚴重浪費。

科教片事業在起步階段,十分重視對技術的普及,強調科學性和藝術表現力,其內容主要集中在生產、生活相關領域,科普目的具有工具主義和功利主義特征。到20世紀50年代末期,人們對科教片的認識呈現出強烈的政治色彩,要求科學為政治服務。如舒喜樂所說,五六十年代的主導立場是“科學不能脫離政治,現代化不能脫離革命”[29]。當政治運動、社會運動延伸到科學領域,科教片的任務目標和性質特征也隨之發生變化,反映出科教片事業與時代背景緊密相連的特點。在這種環境中,科普工作承擔著意識形態功能,科教片也從科學性、思想性、藝術性并重,變為以服務政治需要為第一要務。這鮮明地體現了當時“科學要為國家建設服務”的科學觀念,以及這種觀念一步步得以貫徹的過程,反映了科普事業的重要特征。

不過,雖然在“科技大躍進”等運動期間科教片事業有諸多亂象,但由此帶來的對科教片的海量需求,也在一定程度上促成了北京科學教育電影制片廠的建立。1960年3月,中央書記處書記、中宣部部長陸定一在會議上提出,為廣泛宣傳普及科技知識,要大力拍攝科學教育片,有條件的省市和部委可設置拍攝科教片機構[5]66-67。在這種背景下,1960年3月12日,北京科學教育電影制片廠成立,在之后的幾十年間出產了大量優秀科教片作品,與上海科影廠一道成為我國科教電影的重要生產基地。

4結論與討論

20世紀50年代的科教片肩負了多重使命,也體現出了自己獨有的價值。在那段物質與精神生活相對匱乏的時期,科教片以其新穎的形式傳播了科學,向民眾傳達了科學除實用性之外的思想和美學價值,啟發了民眾對科學所帶來的美好生活的想象,起到了普及技術知識、塑造科學觀念、宣傳意識形態等作用。到20世紀50年代末期,社會需求發生改變,科教片又被賦予新的責任,將服務于政治任務作為首要任務。可以說,科教片事業在興起階段的每一步,都伴隨著對時代需求的回應,并在這些回應中逐漸形成中國科教片最初的形象。

不過,這種對外界需求的高度配合也暴露了科教片事業的問題,如在20世紀50年代末期,科教片創作被外部因素完全裹挾,無法發出專業的聲音。而通過回顧新中國科教片事業的興起及發展歷史,會發現該問題在科教片的萌芽階段就已埋下伏筆。政府有關部門和從業者起初對科教片這種新穎的科普形式較為陌生,先確定了科普的最終目標,再在實現目標的過程中逐步明晰對科教片的定義,最終形成了獨具中國特色的科教片形式和性質。科教片幾乎完全按照外部要求變化和發展,而不是遵循該領域內部的成長規律。這種以目標為導向帶有強烈功利主義印記的時代要求,使得科教片事業承載了多重使命,且總是隨著時代變化而不斷改變。

20世紀50年代以后,中國科教片事業歷經曲折起伏,其形式、內容和使命也發生了巨大改變。20世紀90年代至21世紀初期,科教片又邁向市場化探索的新階段。此時科教片也不再局限于“短片電影”,其題材更加豐富,時長也不受限制,漸漸演變為我們如今熟知的科普紀錄片。觀古照今,20世紀50年代的中國科教片事業對當今的科普工作有重要的啟示作用。一方面,當時的科教片創作雖然不夠成熟,但國家支持創辦了專門的科學電影制片廠,保證了科教片的穩定輸出,甚至在發展的逆境階段仍然有所創造,體現了國家在文化領域的重要作用。老一輩科普創作者則探索了科教片的基本功能、一般形式、拍攝手法,從理論高度定義了科教片的性質和任務,在一定程度上為中國科普片種的發展定下了追尋科學性、真實性、思想性、藝術性的主基調。而在科技發展日新月異的當下,科教片更應與時俱進,革新技術手段,升華創作理論,借助科學的透鏡審視人與社會、人與自然的深層問題,觸發觀眾的思考與共鳴。另一方面,面對20世紀50年代末期科教片因外部因素的過度干預而失去獨立性的歷史教訓,今天的科教片工作應堅守自主意識,尊重客觀創作規律,深刻把握與文化、產業部門和市場的關系,平衡作品的科學性、政治性和市場性,既能滿足社會需要,也要確保科學知識的準確和嚴謹。如此才能發揮科教片在普及科學技術知識、塑造科學觀念以及傳遞人文精神等方面的獨特作用,體現當今科普事業的核心價值。

參考文獻

周匡明.我對創作科教電影劇本的體會[J].科學普及工作,1958(9):22-24.

袁翰青.我們有了自己的科學教育片了[J].大眾電影,1953(6):10-12.

劉詠.科教片歷程反思[J]. 電影藝術,1987(11):46-49.

趙惠康,賈磊磊. 中國科教電影史[M]. 北京:中國電影出版社,2005.

楊力,高廣元.中國科教電影發展史[M]. 上海:復旦大學出版社,2010.

豆揚,高宏斌.新中國成立以來中國科教電影主題變遷探究——以片名為切入點[J].科普研究,2021,16(3):22-29.

上海電影史料編委會.上海電影史料(第6輯)[M]. 上海:上海電影志辦公室,1995.

中共中央宣傳部辦公廳,中央檔案館編研部.中國共產黨宣傳工作文獻選編:1949-1956[G]. 北京:學習出版社,1996.

孫明經.回顧我國早期的電化教育(中)[J].電化教育研究,1983(3):69-77.

程季華.中國電影發展史(第二卷)[M]. 北京:中國電影出版社,1981.

科學普及通訊編輯部.科學普及問題座談會總結(下)[J].科學普及通訊(1950年合訂本),1950(1):21.

科學普及通訊編輯部.科學電影與幻燈卷片征求稿本辦法[J].科學普及通訊(1950年合訂本),1950(1):15.

王光彥.攝制《鄉村衛生》小記[J].大眾電影,1953(6):16-17.

易僅.人民電影事業中的新蓓蕾——科學教育片[J].科學大眾,1953(8):292-293.

劉詠.進入國際[J].科教電影(上海科影廠刊),1992(5):23-25.

洪林.參加社會主義國家科學普及電影會議的幾點感受[J].中國電影,1958(9):73-75.

洪林.成長中的我國科學教育電影[J].科學大眾,1956(6):257-258.

林蕭.科學教育電影事業的開端[J]. 大眾電影,1953(6):13-14.

易瑾.我國的科學教育電影[J].科學大眾,1954(5):190.

高士其.歡迎科學教育影片的制作[J].大眾電影,1953(6):12-13.

洪林. 試談科學教育影片創作中的幾個問題[J]. 文藝報,1954(10):5-10.

林榕.科學教育電影劇本的創作一點也不神秘[J].科學普及工作,1957(1):261-262.

牧野.我怎樣寫《先進砌磚法》[J].大眾電影,1953(6) :15-16.

林榕.怎樣創作科學教育電影劇本[J].科學大眾,1956(6):261-262.

蘇偉.《郝建秀工作法》的寫作經過[J].大眾電影,1953(6) :16.

孔祥瑾.科教電影佳作選[M]. 北京:海洋出版社,1987.

王三.科學教育電影是怎樣攝制的[J].科學大眾,1956(6):259-260.

洪林.大力發展科學教育電影事業,更好地為政治、為生產、為社會主義建設服務——在中國電影工作者聯誼會第二次會員代表大會上的發言[J].電影藝術,1960(9):49-52.

Schmalzer S. Red Revolution,Green Revolution:Scientific Farming in Socialist China [M]. Chicago:The University of Chicago Press,2016.

(編輯 "顏 " "燕 " "和樹美)