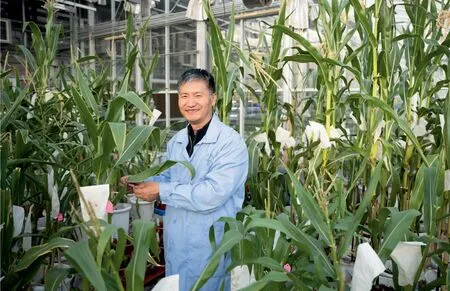

王元東:讓農民用上“放心種子”

□本刊記者 付少瑋/文 彭程/攝

26 年前,剛剛大學畢業的王元東加入玉米育種的科研團隊。寒暑交替間南來北往,田間地頭里不斷創新,王元東腳踏實地,一步步追趕玉米育種世界先進水平,把更多高質量種子送到老百姓手中,讓他們用起來放心、舒心。

如今,已經獲得首都勞動獎章、全國糧食生產突出貢獻農業科技人員等榮譽的他,更是肩負新的使命,擔任北京市農林科學院玉米研究所副所長,帶領團隊不斷續寫著中國玉米種質改良的新篇章。

潛精研思與玉米結緣

“從農村出來,學了農業,又回到農村。”說起自己與玉米的結緣,王元東感慨。從小跟著父親種地的他,大學時考取了中國農業大學農學專業。大學期間,王元東逐漸認識到了玉米育種的重要性,大三的科研訓練讓他充分體會到國外優良種質對玉米生產的巨大影響。本科實習期間,跟隨陳紹江教授,他初步了解了部分國內種質材料,做一名“育種人”的想法逐漸在他心里扎下了根。

1997 年,王元東從中國農業大學畢業后進入北京市農林科學院工作,加入著名玉米專家趙久然教授剛剛組建的玉米研究中心(現更名為玉米研究所)。當時的他為了記住上千份自交系資料,采取了背英語單詞的方式來記憶。如首先把黃早四衍生系集中在一起,相同性狀比如花絲顏色、花藥形態、株型、葉色等當作詞根,具體到某一黃改系特殊性狀時就比作詞綴,這樣十幾個黃改系只記詞綴就可以了,記憶效率高而且準確。

王元東回憶,他發現1145 這類種質共性性狀與其它種質有明顯區別,比如株型半緊湊、花藥穎殼紫色、葉色持綠性好、根系發達、籽粒硬粒橙黃色。然后結合分子技術,利用RAPD 分子標記進行聚類分析,結果表明這類種質遺傳距離相近且與其他雜種優勢群距離較遠,由于這類種質以來源于P78599雜交種為主,因此將此類種質定名為P 群。有了這個突破,王元東更加全身心地投入玉米育種的漫長征途中。

不斷優化增加種子“含金量”

“工作前10 年,由于自己手中缺乏優良的種質,想培育出大品種很難。種質交流渠道的缺乏,更難接觸到美國的種質。”2003 年,玉米研究所嘗試將“黃改系”種質的多抗廣適特征與國外種質的高產優質特征結合起來,培育新品種。“那年美國先鋒公司開始在中國參試品種,這些品種的特質表現十分突出。”王元東說,在參試試驗中,在東北地區種植時中熟比例比農大108 增產近20%,在黃淮海地區比鄭單958 增產10%以上,而且都是純正的美國種質,這對國內嘗試研究利用美國種質進行育種是一個大好的機會。

基于自己多年的學識和經驗,王元東很快認定這是一類新的種質,經討論決定以X1132x 雜交種為主進行選系,采取高密度、大群體、變換地、強脅迫和嚴選擇的方法,確保能鑒選到符合育種目標的優異單株。為了保留更多有利基因,他連續3 年在北京、吉林、甘肅、河南等不同地區進行循環選系。

經過8 年埋頭苦干,玉米研究所選育出具有完全自主知識產權的X 群系列優良自交系10 多個,組配選育了“京科968”等優良玉米雜交種10 多個。“京科968”以“高產、優質、多抗、廣適、易制種”的特性,深受歡迎,自2011 年通過審定至今已推廣超億畝。

近些年,玉米機械化種植生產是大勢所趨。要想實現機械直接收獲籽粒,就要有早熟、不倒、耐密和籽粒脫水速度快的玉米種子。王元東介紹,玉米要早熟,在收獲前有足夠時間脫水,脫粒就方便;玉米抗倒性要好,才經得起大風;種植密度要高一些,產量才更有保障。

基于這些需求,王元東帶領團隊利用微效基因富集技術改良創新地方種質黃改系,與先進X 群種質雜交組配,培育出了適合籽粒直收的玉米新品種——京農科728,該品種實現了在高溫熱害嚴重發生條件下,夏播機收籽粒畝產800 公斤以上的目標。“沒有對X 群種質資源的深入研究,沒有一輪又一輪的育種經驗積累,我們就培育不出京農科728 和后續優良品種。”王元東說。

“想培育出好種子,腳步就不能停下來。”

王元東認為,玉米育種工作要持之以恒,選育出的良種需要不斷滿足生產環境和需求的變化。因此王元東繼續在X 群種質上發力探索,組配出MC121、京科999、現代959、荃科789、京科265等品種,這些品種株型更加緊湊、更加耐密抗倒。其中MC121 和京科999 兩個品種分別入選2023 年國家農作物優良品種推廣目錄成長型品種和苗頭型品種,在2023 年9 月份河南鶴壁開展的示范推廣觀摩活動中,這兩個品種在每畝5300 株密度條件下,果穗均勻、結實性好,綜合抗性突出、群體產量有優勢,得到了觀摩人員的一致認可。

“如何拓寬X 系種質遺傳基礎是下一個階段的主要工作。”王元東介紹,預計到2025 年推出第三代X 系。“將自主選育的X 系,融入國內其他優良X 系,混合組建新X 系群體,進行群體改良提升。”未來,王元東和團隊將在玉米抗病蟲、耐旱耐瘠、宜機收等性狀上繼續創新。

“我們育種人都是這樣過來的,只要農民過上好日子,我們不覺得苦,心里都是甜。”

“培育出一個新種質,要一代代人傳幫帶研究下去,使之不斷優化。”王元東說,要想立足科研育種一線,團隊就要有拼勁兒,我國農業發展才會有未來。“如果年輕人想投身于農業研究領域,在熱愛這個行業的基礎上,還需要具備吃苦耐勞和智慧育種的能力。”談到對有志于投身農業科學研究領域的青年人的建議時,王元東說道。

如今,我國的農民已經享受到農業機械化的便利,而作為科研人,王元東和同事仍要俯身在烈日下的玉米地里,一株一株去套袋、授粉,觀察每一株玉米的長勢,記錄、分析,周而復始,幾十年從未間斷過。

但王元東覺得這點辛勞不值一提,“我們育種人都是這樣過來的,只要農民過上好日子,我們不覺得苦,心里都是甜。”王元東說,目前玉米研究所的育種技術與世界先進水平的差距進一步縮小。未來,希望繼續將玉米研究所的科研優勢與種子企業的市場推廣優勢結合起來,把更優質的玉米種子送到更多老百姓手中。

王元東在溫室內查看樣品生長情況