溫常龍:為了14億人的“吃菜自由”而奮斗

□本刊記者 李盛/文 曹立棟/攝

溫常龍查看水培樣品生產情況

他自主研發了多項高效實用的高通量分子育種體系,建成了適合我國國情的現代化高通量分子育種平臺,有效促進了我國蔬菜高通量分子育種技術的發展,快速實現了從“追跑”到“競跑”的跨越;他與團隊十多年來潛心蔬菜種業科技攻關,針對我國蔬菜種業蔬菜種源不足、育種技術不強、種子質量不優等三大“卡脖子”難題,進行專項攻關并取得重要突破;他組建了北京市農林科學院蔬菜科技服務團隊,落實“大食物觀”,高效服務“菜籃子”穩定安全供給……他就是北京市農林科學院蔬菜研究所黨總支書記、所長溫常龍。

構建我國首個蔬菜高通量分子育種平臺

在溫常龍的心里,不僅每個人是生而不同的,每一樣蔬菜也都是與眾不同的。溫常龍的工作就讓蔬菜變得越來越“完美”——不僅好看、好吃、有營養,還得好種、好管、產量高……

“讓蔬菜變得越來越‘完美’,這就需要解析蔬菜植物的遺傳密碼,即把控制重要性狀的具體基因或DNA 片段解碼出來,再通過雜交育種手段,結合高通量分子輔助育種,把這些優異基因進行聚合,從而培育出理想的優良品種。”溫常龍說,高通量分子育種是現代商業育種的核心技術,曾是制約我國蔬菜種質創新的短板。當初,盡管我國已經有了多種作物的基因組序列,但是在育種上這些資源很少能夠得到應用。“因為我們缺乏現代化的高通量分子育種平臺,品種不能聚合多個優異基因,這也是‘洋種子’價格是同類國產種子十幾倍的主要原因之一。”溫常龍介紹說,針對這一短板,北京市農林科學院首次引進高通量分子育種設備,在分子育種結合常規育種的上、中、下游各個環節開展了大量系統工作。

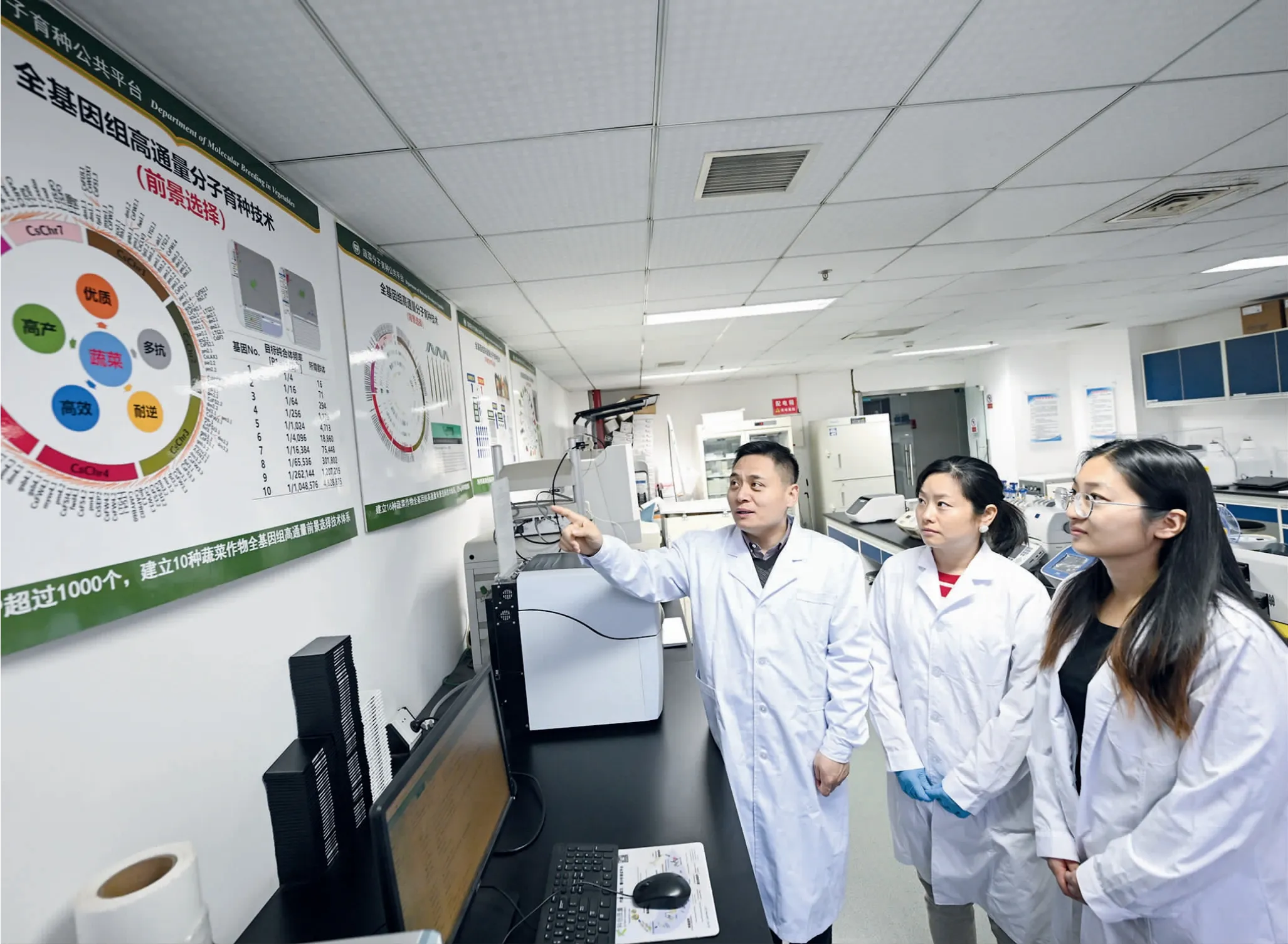

經過不斷試錯、改進,如今溫常龍及其團隊已經自主研發了多項高效實用的高通量分子育種體系,建成了適合我國的現代化高通量分子育種平臺。“利用傳統技術,一個技術員加班加點一天也只能做一兩千個分子育種位點的檢測。建成育種平臺后,現在在我們實驗室,一個半小時就可以完成一萬多份樣本育種檢測任務,一天可以獲得超過10 萬份育種數據點。”溫常龍介紹:“有許多成果打破了國外技術壁壘,這使得我國的分子育種成本下降了80—90%,節約人力和時間達到80—95%,育種效率提高了幾百倍,實現了我國在該技術領域‘零’的突破。”幾年來該平臺為國內外機構服務,提取DNA 150 萬份,獲取高通量數據點超過2000 萬個,服務國內育種團隊超過200 多個。

幾年間,溫常龍及其團隊充分利用我國蔬菜基因組研究優勢,融合自主研發的高通量分子育種技術體系,高效建立綠色優質蔬菜全基因組高通量前景選擇育種技術超過200 個,背景選擇技術體系16 個,彌補了我國蔬菜高通量分子育種技術體系空白,徹底改變了我國蔬菜分子育種技術落后的局面;合作研發了國際首張黃瓜高通量液相芯片技術,經中國農學會組織院士專家鑒定達到國際領先水平,隨后研發的西瓜、甜瓜、番茄高通量液相芯片在北京種業大會蔬菜論壇進行了發布;育成優質瓜類蔬菜新品種21 個,輔助育成各類蔬菜新品種100 多個,成果轉化超過3000 萬以上,助力農民增收超10 億元,獲得省部級科技獎勵5 項。

“論文是科研人員的成果代表,一個科研人員可以發表很多論文,但是如果不能用在田間地頭,就是束之高閣的幾頁張而已。我們的工作必須要服務農業、服務于人民的需要,這才是最真切的實踐。”

把論文寫在田間地頭

“我們日常所吃的蔬菜95%以上起源于國外,真正起源于中國的只有大白菜、豆類和蘿卜等少數品種,而新中國成立后才開始了我國自有的蔬菜育種事業。”溫常龍說,我國蔬菜種植一直面臨種源不足、起步較晚、育種水平不高、種子加工水平較低等“卡脖子”問題。不過,近10 年來,中國和國外先進水平的差距正在縮小,個別品類的育種水平已經和國外齊平,甚至在西瓜、黃瓜等蔬菜作物育種領域已經超越了國外同行業。

以黃瓜為例,溫常龍及其團隊10 多年來堅持進行黃瓜高通量分子育種技術創新,針對傳統華南型品種外觀性差抗性不強、華北型品種適應性差不耐低溫、水果黃瓜核心種源依賴進口的產業問題,研發了自主知識產權的黃瓜高通量分子育種技術,創制優質多抗、適應性強的純合黃瓜新種質21 份,育成并推廣聚合多個優異基因的“京研”系列新品種,全面引領了品種更新迭代,育成黃瓜新品種累計轉化額位于全國前列,其中油亮華南型和水果黃瓜品種轉化國內領先。

溫常龍(左一)講解全基因組高通量分子育種技術

“論文是科研人員的成果代表,一個科研人員可以發表很多論文,但是如果不能用在田間地頭,就是束之高閣的幾頁張而已。我們的工作必須要服務農業、服務于人民的需要,這才是最真切的實踐。”溫常龍組建了北京市農林科學院蔬菜科技服務團隊,為京郊8 個區提供新品種新技術和人才培養,團隊推廣的七彩西瓜、貝貝南瓜、迷你黃瓜、口感番茄、京研快菜等新優品種覆蓋京郊菜田60%。近年來,團隊探索與農業生產的產研結合,與大興共建 “中國大興西甜瓜產業技術研究院”,與平谷區東高村鎮簽署“所鎮”合作協議,2022 年成功申報獲得了“北京市科普基地”,全面提升蔬菜科普能力和服務北京市民水平。此外,溫常龍還會帶著自己的團隊每年組織500 多個新品種播種在全國1500 萬畝蔬菜主產區。他所提倡的 “良種良法配套、農機農藝結合、品質品牌融合”服務模式受到京郊、京津冀和全國同行認可,他的團隊技術支持的成果轉化企業還入選了國家種業陣型企業,2022 年成果轉化突破2 億元,連續11 年位于全國同行首位,向全國13 省推廣輕簡化、綠色高效蔬菜種植技術21 項。

“我在農村出生,從小就和土地、農民、農業打交道,當時只是希望能夠減少務農時間,同時也想增加農業收入。后來上大學就想如何提高務農效率,現在更多的時候在想每一個具體的場景下如何提升農業效益,即為農民增收致富服務,又為滿足14 億人口健康膳食服務。”作為新時代的蔬菜科技工作者,如何保障14 億人的“吃菜自由”,而且吃得健康、吃得營養、吃得幸福,如何保障2 億菜農持續增收致富,始終是溫常龍的奮斗目標。