堅(jiān)木單寧對(duì)保育豬生產(chǎn)性能及免疫機(jī)能的影響

蘇成文, 徐相亭, 宋之波, 張繼元, 黃加珍

(l.山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院,山東濰坊 261061;2.山東省濰北農(nóng)場(chǎng)種豬場(chǎng),山東濰坊 261107;3.浙江尤尼特貿(mào)易有限公司,浙江溫州 325017)

堅(jiān)木單寧對(duì)保育豬生產(chǎn)性能及免疫機(jī)能的影響

蘇成文1*, 徐相亭1, 宋之波1, 張繼元2, 黃加珍3

(l.山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院,山東濰坊 261061;2.山東省濰北農(nóng)場(chǎng)種豬場(chǎng),山東濰坊 261107;3.浙江尤尼特貿(mào)易有限公司,浙江溫州 325017)

為了探討堅(jiān)木單寧對(duì)保育豬采食量、生長(zhǎng)速度、料重比、免疫力及糞便微生物變化的影響,試驗(yàn)選用15 kg左右保育豬(杜×長(zhǎng)×大)100頭,隨機(jī)分成對(duì)照組和試驗(yàn)組,分別飼喂基礎(chǔ)日糧和基礎(chǔ)日糧+1000mg/kg堅(jiān)木單寧。結(jié)果表明:(1)試驗(yàn)組第3周和第4周的平均日增重分別比對(duì)照組提高11.06%和13.69%,平均日采食量分別比對(duì)照組提高10.08%和8.80%,而料重比與對(duì)照組基本一致,說明堅(jiān)木單寧可提高保育豬食欲,增加采食量,促進(jìn)生長(zhǎng)。(2)在營(yíng)養(yǎng)瓊脂培養(yǎng)基和麥康凱瓊脂培養(yǎng)基中,試驗(yàn)組糞便中的大腸桿菌數(shù)量分別比對(duì)照組降低4.49%和10.57%,而豬瘟抗體阻斷率和藍(lán)耳病抗體S/P值分別比對(duì)照組提高8.93%和16.53%,說明堅(jiān)木單寧對(duì)大腸桿菌有較好的抑制作用,且在提高豬群免疫力、促進(jìn)抗體產(chǎn)生方面效果明顯。

堅(jiān)木單寧;保育豬;采食量;平均日增重;料重比;免疫力;糞便微生物

單寧是能沉淀生物堿、明膠及其他蛋白質(zhì)的水溶性酚類化合物,相對(duì)分子質(zhì)量為500~3000(胡文斌等,2015)。其應(yīng)用涉及醫(yī)藥、食品、化妝品、革鞣、造紙、墨水、印染、橡膠、冶金、水處理等領(lǐng)域,其中單寧在醫(yī)藥行業(yè)中的應(yīng)用最為廣泛。單寧能凝固微生物體內(nèi)的原生質(zhì)及作用于多種酶,故對(duì)多種病菌如霍亂菌、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等有明顯抑制作用(劉秀麗等,2015;裘愛泳等,2003)。Hong等(1995)和Salah等(1995)報(bào)道,一方面單寧通過還原反應(yīng)降低環(huán)境中氧含量;另一方面是作為氫供體與環(huán)境中自由基結(jié)合,終止自由基引發(fā)的連鎖反應(yīng),從而阻止氧化的繼續(xù)進(jìn)行。單寧可以提高染色體精確修復(fù)的能力和細(xì)胞的免疫力,抑制腫瘤細(xì)胞的生長(zhǎng)(傅長(zhǎng)明等,2010;張薇等,2006)。目前,提取于堅(jiān)木樹的堅(jiān)木單寧已開始用作飼料添加劑。本試驗(yàn)旨在探討堅(jiān)木單寧對(duì)保育豬的飼養(yǎng)效果,研究其對(duì)保育豬采食量、生長(zhǎng)速度、料重比、豬群免疫力及糞便微生物變化的影響。

1 材料與方法

1.1 堅(jiān)木單寧 本試驗(yàn)所用堅(jiān)木單寧由浙江尤尼特貿(mào)易有限公司提供。

1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì) 試驗(yàn)選用15 kg左右健康保育豬(杜×長(zhǎng)×大)100頭(公母各半),隨機(jī)分成2組,每組5個(gè)重復(fù),每個(gè)重復(fù)10頭豬,養(yǎng)在一個(gè)保育欄中。1組為對(duì)照組,飼喂基礎(chǔ)日糧,2組為試驗(yàn)組,飼喂基礎(chǔ)日糧+1000mg/kg堅(jiān)木單寧。

1.3 基礎(chǔ)日糧配方及營(yíng)養(yǎng)水平 保育豬基礎(chǔ)日糧參照美國(guó)NRC(1998)10~20 kg階段營(yíng)養(yǎng)需要配制(表1)。

表1 保育豬基礎(chǔ)日糧組成及營(yíng)養(yǎng)水平

1.4 飼養(yǎng)管理 試驗(yàn)在山東省濰北農(nóng)場(chǎng)種豬場(chǎng)進(jìn)行。試驗(yàn)前對(duì)保育舍進(jìn)行嚴(yán)格消毒,試驗(yàn)豬只的驅(qū)蟲、消毒按程序進(jìn)行,試驗(yàn)開始前1 d注射豬瘟兔化弱毒疫苗2頭份,7 d后注射豬藍(lán)耳病弱毒疫苗,每天保持豬舍清潔衛(wèi)生。試驗(yàn)豬群由同一飼養(yǎng)員飼養(yǎng),自由采食和飲水。試驗(yàn)期28 d。

1.5 測(cè)定指標(biāo)及方法

1.5.1 生產(chǎn)性能 試驗(yàn)期間注意觀察豬只健康情況,每天記錄腹瀉豬只數(shù)量,每周一上午早飼前稱量各欄豬體重,并記錄各欄試驗(yàn)豬群的耗料量。試驗(yàn)結(jié)束后,計(jì)算各周及整個(gè)試驗(yàn)期每欄試驗(yàn)豬的平均日增重、平均日采食量、料重比和腹瀉率。

周平均日增重=(各欄豬本周體重-各欄豬上周體重)/(各欄試驗(yàn)豬頭數(shù)×7);

試驗(yàn)期平均日增重=(各欄豬試驗(yàn)?zāi)w重-各欄豬試驗(yàn)初體重)/(各欄試驗(yàn)豬頭數(shù)×試驗(yàn)天數(shù));

周平均日采食量=各欄每周消耗飼料量/(各欄試驗(yàn)豬頭數(shù)×7);

試驗(yàn)期平均日采食量=各欄試驗(yàn)期消耗飼料量/(各欄試驗(yàn)豬頭數(shù)×試驗(yàn)天數(shù));

周料重比=各欄每周消耗飼料量/各欄每周豬群增重量;

試驗(yàn)期料重比=各欄試驗(yàn)期消耗飼料量/各欄試驗(yàn)期豬群增重量;

周腹瀉率/%=(每周腹瀉豬只數(shù)×發(fā)病天數(shù))/(試驗(yàn)豬只數(shù)×7)×100;

試驗(yàn)期腹瀉率/%=(腹瀉豬只數(shù)×發(fā)病天數(shù))/(試驗(yàn)豬只數(shù)×試驗(yàn)天數(shù))×100。

1.5.2 免疫性能 試驗(yàn)第28天,于保育豬各欄中隨機(jī)抽取1頭試驗(yàn)豬采血用于抗體檢測(cè),并收集各欄試驗(yàn)豬新鮮糞便(-20℃保存)。抗體檢測(cè)采用美國(guó)IDEXX公司ELISA試劑盒,檢測(cè)豬瘟病毒抗體 (CSFVAb)和豬藍(lán)耳病病毒抗體(PRRSVAb),通過測(cè)定吸光值(OD值)計(jì)算豬瘟抗體阻斷率和藍(lán)耳病抗體S/P值。豬糞便中的大腸桿菌數(shù)量用普通營(yíng)養(yǎng)瓊脂培養(yǎng)基和麥康凱瓊脂培養(yǎng)基測(cè)定,分別將糞便稀釋1×105倍和1×106倍接種,每種培養(yǎng)基每個(gè)樣品接種2個(gè)平板,統(tǒng)計(jì)每克糞便樣品中的大腸桿菌數(shù)量,用lg cfu/g表示。

1.6 數(shù)據(jù)處理 試驗(yàn)數(shù)據(jù)用Excel整理,用SPSS 19.0統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行T檢驗(yàn),結(jié)果以“平均數(shù)±標(biāo)準(zhǔn)差”表示。

2 結(jié)果與分析

2.1 堅(jiān)木單寧對(duì)保育豬生產(chǎn)性能的影響

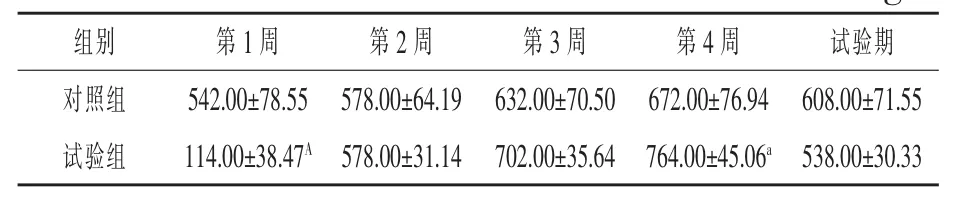

2.1.1 堅(jiān)木單寧對(duì)平均日增重的影響 由表2可知,第1周試驗(yàn)組平均日增重比對(duì)照組降低78.97%,差異極顯著(P<0.01),主要原因是轉(zhuǎn)群與稱重應(yīng)激造成保育豬腹瀉,對(duì)照組及時(shí)于每千克飼料中添加500mg阿莫西林,腹瀉很快得以控制,而試驗(yàn)組未添加抗生素,腹瀉時(shí)間較長(zhǎng),影響了保育豬的增重;第2周試驗(yàn)組平均日增重已趕上對(duì)照組,與對(duì)照組差異不顯著(P>0.05);第3周試驗(yàn)組平均日增重比對(duì)照組提高11.06%,但差異仍不顯著(P>0.05);第4周試驗(yàn)組平均日增重比對(duì)照組提高13.69%,差異顯著(P<0.05);整個(gè)試驗(yàn)期試驗(yàn)組平均日增重比對(duì)照組降低11.51%,但差異不顯著(P>0.05),這與保育豬第1周增重太少有關(guān)。

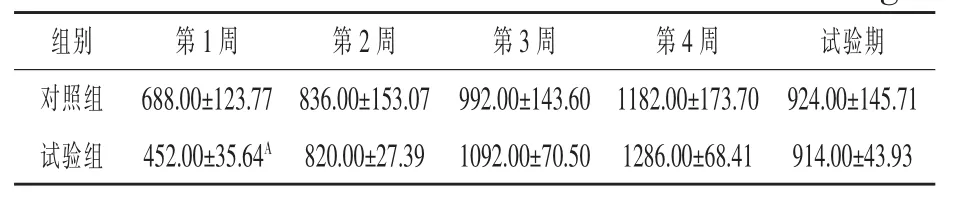

2.1.2 堅(jiān)木單寧對(duì)平均日采食量的影響 由表3可知,第1周試驗(yàn)組平均日采食量比對(duì)照組降低34.30%,差異極顯著(P<0.01),主要原因是轉(zhuǎn)群與稱重應(yīng)激造成保育豬腹瀉,對(duì)照組及時(shí)于每千克飼料中添加500mg阿莫西林,腹瀉很快得以控制,而試驗(yàn)組未添加抗生素,腹瀉時(shí)間較長(zhǎng),影響了保育豬的采食;第2周試驗(yàn)組平均日采食量明顯增加,雖未趕上對(duì)照組,但與其差異不顯著(P>0.05);第3周和第4周試驗(yàn)組平均日采食量繼續(xù)增加,分別比對(duì)照組提高10.08%和8.80%,但差異均不顯著(P>0.05);整個(gè)試驗(yàn)期試驗(yàn)組平均日采食量比對(duì)照組降低1.08%,但差異不顯著(P>0.05),這與第1周采食量太低有關(guān)。

表2 堅(jiān)木單寧對(duì)保育豬平均日增重的影響g/d

表3 堅(jiān)木單寧對(duì)保育豬平均日采食量的影響g/d

2.1.3 堅(jiān)木單寧對(duì)料重比的影響 由表4可知,保育豬第1周試驗(yàn)組料重比比對(duì)照組高243.65%,差異極顯著(P<0.01),主要原因是腹瀉導(dǎo)致保育豬增重太慢;第2周和第3周試驗(yàn)組料重比明顯好轉(zhuǎn),但與對(duì)照組差異不顯著 (P>0.05); 第4周試驗(yàn)組料重比比對(duì)照組降低4.55%,但差異不顯著(P>0.05);整個(gè)試驗(yàn)期試驗(yàn)組料重比比對(duì)照組高11.84%,差異極顯著(P<0.01),這與第1周試驗(yàn)組料重比太高有關(guān)。

表4 堅(jiān)木單寧對(duì)保育豬料重比的影響

2.1.4 堅(jiān)木單寧對(duì)腹瀉率的影響 由表5可知,保育豬第1周試驗(yàn)組腹瀉率比對(duì)照組高172.29%,差異極顯著(P<0.01),可見在控制仔豬腹瀉方面,堅(jiān)木單寧不如抗生素;第2周試驗(yàn)組腹瀉率已基本得以控制,與對(duì)照組差異不顯著(P>0.05),說明堅(jiān)木單寧對(duì)控制仔豬腹瀉有一定作用;第3周和第4周,試驗(yàn)組和對(duì)照組均無(wú)腹瀉;整個(gè)試驗(yàn)期試驗(yàn)組腹瀉率比對(duì)照組高190.00%,差異極顯著(P<0.01)。

表5 堅(jiān)木單寧對(duì)保育豬腹瀉率的影響 %

2.2 堅(jiān)木單寧對(duì)豬體免疫力的影響

2.2.1 堅(jiān)木單寧對(duì)糞便中大腸桿菌數(shù)量的影響

由表6可知,保育豬糞便中的大腸桿菌數(shù)量,在營(yíng)養(yǎng)瓊脂培養(yǎng)基和麥康凱瓊脂培養(yǎng)基中,試驗(yàn)組分別比對(duì)照組降低4.49%和10.57%,均差異顯著 (P<0.05),說明堅(jiān)木單寧對(duì)大腸桿菌有較好抑制作用。

表6 堅(jiān)木單寧對(duì)保育豬糞便中大腸桿菌數(shù)量的影響 lg cfu/g

2.2.2 堅(jiān)木單寧對(duì)保育豬血清抗體的影響 由表7可知,試驗(yàn)結(jié)束時(shí),試驗(yàn)組豬瘟抗體阻斷率和藍(lán)耳病抗體 S/P值分別比對(duì)照組高 8.93%和12.82%,均差異顯著(P<0.05),說明堅(jiān)木單寧在提高豬群免疫力、促進(jìn)抗體產(chǎn)生方面效果明顯。

表7 堅(jiān)木單寧對(duì)保育豬血清抗體的影響

3 結(jié)論與討論

3.1 生產(chǎn)性能 在本試驗(yàn)中,第1周試驗(yàn)豬群由于轉(zhuǎn)群與稱重應(yīng)激造成保育豬腹瀉,對(duì)照組及時(shí)添加阿莫西林,腹瀉很快得以控制,而試驗(yàn)組未添加抗生素,腹瀉時(shí)間較長(zhǎng),嚴(yán)重影響了保育豬的平均日增重、平均日采食量和料重比,但在1周內(nèi),試驗(yàn)組的腹瀉也基本得以控制。這說明在控制仔豬腹瀉方面,堅(jiān)木單寧雖然不如抗生素,但也有明顯效果,這與單寧能凝固微生物體內(nèi)的原生質(zhì)及作用于微生物體內(nèi)多種酶系,從而抑制多種病菌(如霍亂菌、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等)有關(guān),同時(shí),單寧的收斂作用對(duì)仔豬腹瀉好轉(zhuǎn)也有利。從第1周末開始,試驗(yàn)組保育豬逐漸恢復(fù),第2周時(shí),試驗(yàn)組保育豬的平均日增重、平均日采食量和料重比基本接近對(duì)照組,第3周和第4周,試驗(yàn)組平均日增重分別比對(duì)照組高11.06%和13.69%,平均日采食量分別比對(duì)照組高10.08%和8.80%,而料重比與對(duì)照組基本一致。

3.2 豬體免疫力 試驗(yàn)結(jié)束時(shí),試驗(yàn)組糞便中的大腸桿菌數(shù)量明顯少于對(duì)照組,在營(yíng)養(yǎng)瓊脂培養(yǎng)基和麥康凱瓊脂培養(yǎng)基中,分別比對(duì)照組減少4.49%、10.57%,說明堅(jiān)木單寧對(duì)仔豬腸道中大腸桿菌有較好抑制作用。

試驗(yàn)結(jié)束時(shí),試驗(yàn)組保育豬豬瘟抗體阻斷率和藍(lán)耳病抗體S/P值分別比對(duì)照組高8.93%和16.53%,說明堅(jiān)木單寧在提高豬群免疫力、促進(jìn)抗體產(chǎn)生方面效果明顯。

[1]傅長(zhǎng)明,黃科林,王則奮,等.植物單寧的性質(zhì)及應(yīng)用[J].企業(yè)科技與發(fā)展,2010,292(22):57~60.

[2]胡文斌,鄒佩,李紅歌,等.單寧及其微生物降解途徑研究進(jìn)展[J].江西科學(xué),2015,33(1):85~89.

[3]劉秀麗,王玉璽,李元恒,等.紫色達(dá)利菊縮合單寧對(duì)大腸桿菌的抑制作用[J].動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)學(xué)報(bào),2015,27(11):3620~3627.

[4]裘愛泳,劉軍海,張海暉.植物多酚提取和應(yīng)用[J].糧食與油脂,2003,6:10~11.

[5]張薇,胡章勇,王輝憲,等.葡萄籽中單寧的提取[J].作物研究,2006,3:253~256.

[6]Hong C Y,W ang C P,Huang S S,et al.The inhibitory effect of tannins on lipid peroxidation of rat heart m itochondria[J].Journal of Pharmacy& Pharmacology,1995,47:138~142.

[7]Salah N,M iller N J,Paganga G,et al.Polyphenolic flavanols as scavengers of aqueousphase radicalsand aschain-breaking antioxidants[J].Arch Biochem Biophys,1995,322(2):339~346.■

In order to explore the effect of quebracho tannin on feed intake,growth rate,feed/gain,immunity and fecal microorganism in nursing pig.The experimentselected about15 kg(Duroc×Landrace×Yorkshire)nursing pigs 100 heads,and randomly divided into control group and experimental group which were fed the basal dietand basal diet+1000mg/kg quebracho tannin.The results showed that:(1)The average daily gain in the third week and the fourth week of the experimental group were 11.06%and 13.69%higher than that of the control group,average daily feed intake were 10.08%and 8.80% higher than thatof the controlgroup,and feed/gainwasbasically consistentwith thatof the control group.The results indicated thatquebracho tannin could improve nursing pig appetite,increase feed intake,promote growth.(2)On nutrientagar culturemedium and macconkey agarmedium,the number of Escherichia coli in the feces of experimental groupswere 4.49% and 10.57%less than thatof the controlgroup,and classical swine fever antibody blocking rate and PRRSantibody S/Pwere 8.93%and 16.53%higher than that of the control group.That quebracho tannin had good inhibitory effect on Escherichia coli,and had obviouseffect in improving herd immunity and promoting antibody production.

quebracho tannin;nursing pig;feed intake;average daily gain;feed/gain;immunity;fecalmicroorganism

S816.7

A

1004-3314(2016)21-0023-03

10.15906/j.cnki.cn11-2975/s.20162106

國(guó)家星火計(jì)劃立項(xiàng)項(xiàng)目(2013GA740071);山東省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系生豬創(chuàng)新團(tuán)隊(duì) (SDAIT-08-09)

*通訊作者

- 中國(guó)飼料的其它文章

- 中國(guó)飼料成分及營(yíng)養(yǎng)價(jià)值表(2016年第27版)制訂說明

- 微波消解-ICP-MS同時(shí)測(cè)定寵物食品中13種元素

- 中草藥復(fù)合微生態(tài)制劑對(duì)肉雞腸道菌群和肝臟功能的影響

- 日糧代謝能和粗蛋白質(zhì)水平對(duì)育雛期太行雞生長(zhǎng)性能及血液生化指標(biāo)的影響

- 低蛋白質(zhì)日糧添加N-氨甲酰谷氨酸、維生素A對(duì)育肥豬肉品質(zhì)的影響

- 凝聚全球科研力量驅(qū)動(dòng)豬業(yè)創(chuàng)新思維

——2016中國(guó)·豬營(yíng)養(yǎng)國(guó)際論壇在上海隆重召開