精神分析視域下塞尚《大浴女》中的女性形象分析

吉瑞莎

精神分析學說由奧地利精神病醫生弗洛伊德創立,其主要目的在于治療心理疾病。該學說強調人的過往對現在產生的影響,將人的心理分成了三部分并且提出了人格結構理論等觀點。由于精神分析理論極具包容性,試圖對世間一切作出解釋,因此,從日常生活、愛情、兒童發展到宗教,都可以用精神分析理論進行闡釋,人文學科隨之被影響,開始深入深層審美心理,尤其體現在文藝批評領域,學者們開始利用精神分析的方法對文藝作品進行闡釋,試圖挖掘出審美中情欲因素的特征和復雜因素。①

弗洛伊德本人就曾利用精神分析的方法對達·芬奇的畫面進行了分析,借此來勾畫出達·芬奇的童年面貌,創作了《達·芬奇對童年的回憶》一書。隨之愈來愈多的藝術史學家、評論家開始以精神分析的視域去探究繪畫的深層含義。20世紀60年代藝術史領域的重要學者夏皮羅,運用精神分析的方法對塞尚的蘋果進行了深層分析,認為塞尚的水果與欲望直接掛鉤,從而對塞尚有了進一步的認知。因此,本文將從作品《大浴女》入手,運用精神分析的方法對其心靈世界的投射進行分析,即剖析女性形象所蘊含的塞尚的內心世界。

一、“本我”形象的出現

精神分析法將人的心理分為三部分,包含意識、前意識與無意識,其中強調了無意識的重要性——提出無意識是人產生動機以及實施行為的內在動力。無意識實質上是人內心深處無法察覺到的思想、感覺與記憶,雖然沒有意識到,但這些想法對人的行為活動產生了極大的影響。弗洛伊德認為,無論是藝術家還是觀者,他們參與到藝術過程中,實質上是應對無意識的本能式欲望的一種方式。他相信,任何形式的藝術作品中都滲透或掩飾著藝術家變了形的欲念,因而對藝術作品的符號加以解剖,最終都可以走進藝術家意識深層的內容。因此文藝作品所蘊藏的深刻內涵與無意識的本能沖動是有著密切聯系的,這種本能沖動在塞尚的作品中得到了體現。

塞尚在19歲時,就已經流露出了對性的幻想,曾在寫給左拉的詩中問道:“那么,偉大的上帝啊,什么時候會有一個伴侶來安慰我的不幸?”②這種對性的渴望在他的繪畫作品中得到了延續。他一生中創作了大量浴女題材的作品,如早期作品《田園詩》、成熟期作品《帳篷前的女浴者》以及晚期代表作《大浴女》。浴女通常象征著凈化的靈魂、完美的人體或是純潔的愛,在塞尚的畫面中,浴女則是他潛意識的投射,意味著著性沖動。除了浴女題材,在他的其他畫作中都流露出了這種本能欲望,如《現代奧林匹亞》《麗達與天鵝》等。

弗洛伊德在無意識概念的基礎上,進一步提出人格結構理論,即本我、自我和超我,其中的“本我”遵循快樂原則,由先天的本能、基本欲望所組成,是無意識的結構部分,因此通過本我可以反映出人的潛意識。而藝術家內心的意象往往是通過其繪畫作品表現出來的,由此筆者認為,藝術家通過習慣意識與無意識協作共同創造出的畫面,具備本我人格的特征,是其內部心理的映射,所以畫面中會出現“本我”形象,以此可以挖掘出藝術家的潛意識。

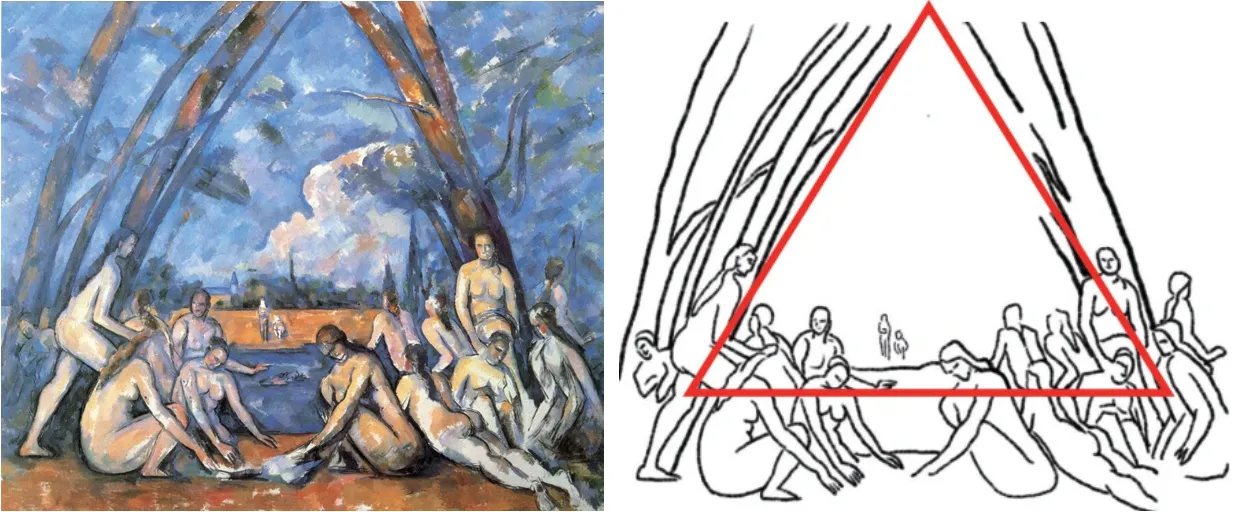

以《大浴女》(圖1)為例,我們可以從中尋找到代表女性的三角符號——畫面兩邊的樹木均朝中間傾斜,與堅實的大地構成了三角區。這種含義的象征,在塞尚的《永恒的女性》作品中可以得到印證。《永恒的女性》(圖2)畫面中心有一名裸體女性,在她周圍圍繞著各式各樣的人——有畫家、演奏者、主教……這些人來自不同階級和行業,女人頭頂是三角形穹頂,猶如被供奉在佛龕之上,強調女性的社會地位,又像是在揭示男性凝視視角下的女性處境。畫面中的重要信息位于右上角,有一名年輕畫家正在手拿畫筆臨摹該女性形象,但是女性在他的畫布上被表現成為猶如圣維克多山一般穩固的三角形。該畫繪制于19世紀80年代,屬于塞尚成熟時期的作品,此時他的畫面中已經明確了三角形的特殊含義,三角形成為女性符號。而在其晚期作品《大浴女》中也可以找到該符號,這種符號成為揭露了他內心性欲的象征。

圖1 塞尚《大浴女》及線稿

圖2 塞尚《永恒的女性》及線稿

“本我”形象除了通過三角符號得到外露,還有便是通過畫面中的浴女得到顯現。畫面中女性全部為赤裸狀態,并且經過畫家自身的想象處理,每個人物都塑造得十分豐滿,猶如原始社會時期的女神形象一般,女性的乳房、臀部以及身體肌肉是表現的重點,這些被放大的特征正是女性生殖力量的體現,同樣反映出塞尚潛意識中對性的渴望。

從這些“本我”形象中,可以窺探出塞尚的潛意識世界,因此其畫面承載著揭露本我欲望的功能,這種潛意識在畫面中得到了無限的放大,成為塞尚內心意識的映射。

二、本能力量的投射

精神分析理論中還包含了本能理論,即從本能出發解釋人的行為動機的理論,弗洛伊德認為人有兩種本能,一種是生存本能,一種是死亡本能,生存本能代表著愛與性,死亡本能代表著恨與破壞。弗洛伊德相信,原始本能促使人們產生出莫名其妙的,甚至不可理喻的想法,從而鼓動人們做出違背道德與理性的行為。人并不總是愿意活得正確、積極、崇高,也會流露出錯誤、墮落甚至骯臟的念頭,盡管知道這不對,人卻能夠從禁忌中得到快感,而這一切都是由原始本能所驅動,人無法否定、閹割它。哪怕看起來“最正常”的人,都有點“做不正常人”的秘密渴望,更何況是一位擁有強烈情感和坎坷經歷的藝術家呢?塞尚的畫面受到許多形式主義美學家的分析,我們能夠看到他面對畫面時保留的理性,但同時,有些畫面則揭露了他所隱匿的本能力量。這種本能在《大浴女》中被清晰地顯現了出來——包含了性本能的壓抑與破壞本能的釋放。

作品中雖然出現了“本我”形象,但是通過符號以及被遮蔽三角區的女性形象得以表現出來,信息較為隱秘。畫面中的女性形象,或立,或坐,或躺,前后穿插,巧妙地遮擋了其重要器官。與塞尚早期作品進行對比,可以發現畫面中表現性的欲望得到了壓抑。塞尚于19世紀60年代初來到巴黎,他輾轉于免費的繪畫工作室去學習美術,但大部分時間都在自學。此時他獨自一人身處外地,又不會和女孩子打交道,因此這種情緒壓抑在畫面中得到了傾瀉,于是這一時期他繪制了許多狂歡、暴力的畫面,如《宴會》《劫掠》等作品。畫作《宴會》描繪了眾人歡宴的場景,人們或赤身裸體,或衣衫不整,酩酊大醉的男男女女在此刻放縱著自己,整幅畫對性的描繪絲毫不做任何掩飾,接吻、擁抱、性愛與畫家狂放的筆觸和鮮艷的顏色互相映襯。在他早期浴女題材的作品中對女性的三角區也并未做刻意的掩飾。塞尚在1870年前后創作出了著名的三聯畫《田園詩》,此時他加入了印象派,這時他的繪畫風格已走向成熟,畫面中對性的表達也不再像早期一般赤裸。三聯畫之一的右上角,出現了這樣的象征——倒立的樹木,樹干在上,樹冠在下,形狀猶如陽具,水面中倒映著樹影,樹干又剛好與瓶口相對,經部分學者分析,認為該形象的處理方式是一種隱晦的表達。從直接表現到逐漸運用隱晦符號來象征,實質上影射了塞尚內心對性本能的壓抑。

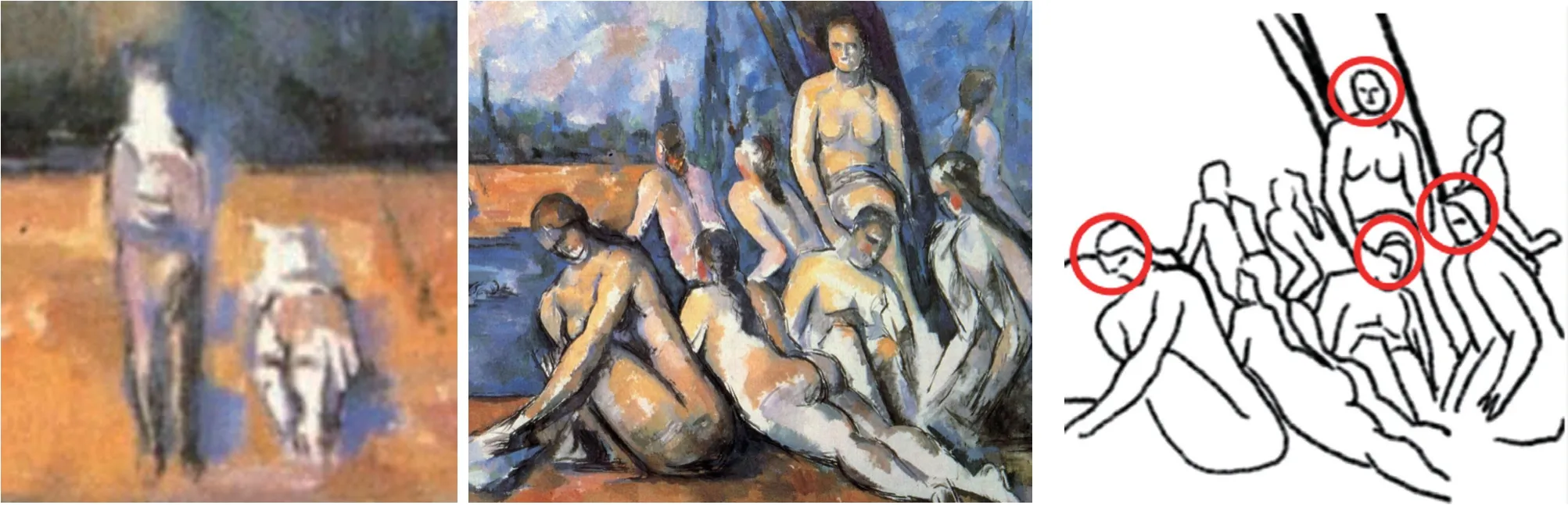

此外,畫面中女性的面部特征被模糊了,尤其是嘴(圖3),如果說是畫面的風格原因導致人物的眼睛和鼻子并未進行深入的刻畫,將其隱入陰影之中,但是該原因無法解釋畫面中的嘴為何會消失。因此,筆者認為嘴的消失與隱蔽的性器官一樣,是塞尚對于性本能欲望的隱藏與壓抑,從而導致了破壞本能的出現,以此緩解內心的不快。

圖3 塞尚《大浴女》中消失的嘴部及線稿

嘴與性相關。弗洛伊德提出了“力比多”,力比多指的是性本能的一種內在的、原發的動能、力量,他以為,力比多在人出生后開始發展,而在力比多發展的每個階段都有相應的身體部位或者區域成為力比多專注與興奮的中心,可以通過吮吸、撫摸等方式來獲得快感,這樣的區域被稱之為性感區。弗洛伊德進而提出力比多的發展階段,提出最初階段為“口腔期”,這時期嬰幼兒通過吮吸、咀嚼、吞咽、撕咬、緊閉等來獲得性滿足。若滿足不適當,過多或過少,人格發展可能發生固著和退縮到這一時期,具體表現為通過暴飲暴食、嚼口香糖或者抽煙來獲得這種缺失的滿足感,相比于同齡人,該人格更加依賴他人。也就是說,力比多集中在口唇部位,從而嘴成為性感區, 在這一時期嬰兒通過嘴獲得了性滿足, 因此嘴與性相關。 在生活中,女性的唇部也常常被認為是性感的代表,弗洛伊德曾說:“女人豐滿的玫瑰色的嘴唇讓人聯想到一個興奮充血的陰唇。”這一比喻代表著人類的很強烈的集體心理暗示,是典型的男性凝視視角下的女性形象。塞尚所處的19世紀,女性在此時仍處于被動狀態,是男權視角下的產物,而男性仍然是凝視的主體,“男人的存在是由他的行為構成,而女人的存在是由別人如何看待她構成”。塞尚處于這個時代,他的視角也或多或少地無法跳脫出這種思想,所以畫面中的嘴也反映了他潛意識中對性的態度。因此,塞尚將嘴刻意模糊化(圖4),實際是對于性所產生快感的壓抑。

圖4 塞尚《大浴女》中消失的嘴部及線稿

這一觀點并非是推測,結合塞尚自身性格特征可以得到印證。塞尚在中學時便與左拉成為好友,兩人擁有43年的友誼,最終因左拉的小說《杰作》二人從此斷交。左拉是自然主義文學的創始者與領袖,自然主義文學強調真實、客觀、科學。在他的自然主義文學理論《實驗小說論》中,他強調真實的事實才是文學作品不可摧毀的基礎,而真實感就要求如實描寫現實、再現現實,而這必須建立在客觀存在的基礎上。并且主張要和科學家一般,客觀冷靜地反映自然社會,使小說成為現象的“攝影”。③左拉曾以他為原型寫下了《杰作》,通過上文得知到二人的友誼深厚,同時明了了左拉的文學創作主張,因此我們可以從這部小說中領會到左拉眼中的塞尚。《杰作》中描述了塞尚對于女性的態度:“克洛德(以塞尚為原型)對女人有一種本能的不信任,什么出事故啦,火車晚點啦,馬車夫粗暴對待她啦,這些在他看來全是可笑的瞎編。”“面對女人,他虛張聲勢,裝作很有自信的樣子,其實是以此來掩飾自己內心渴求的羞怯。”④小說最終,克洛德在反復描繪想象中的神秘女人的掙扎中,選擇了自殺,這也導致了塞尚與左拉友誼的斷裂。除了左拉小說視角下的塞尚,同時結合二人的書信也可以推測塞尚對女性的態度:“你也許會對我說:啊!我可憐的塞尚,是怎樣的女魔頭敲開了你的頭顱。”從中能夠看出塞尚對女性處于既害怕又被吸引的狀態。加之他不敢直接寫生裸體模特的習慣,可以得知他對于性是極度壓抑的狀態。這種極端壓抑的狀態導致了塞尚破壞本能的出現,所以將女性面龐做出了模糊的處理,在畫面中通過攻擊性的舉動來宣泄情感,因此塞尚的畫面實際上是其本能力量的投射。

通過上述分析,可以得知塞尚在畫面中傳遞的信息——克制與破壞的共存,相比于早期繪畫中的性本能與情緒的宣泄,在此時性本能得到了克制,這種克制進而導致了對性本能的壓抑,從而畫面中產生了破壞性。雖然畫面中流露出了這些消極的行為,但這并非是壞事,弗洛伊德認為,當這種負面的情緒與沖動通過文藝領域得到釋放,那么結果便會轉化為一種積極的防御機制,即升華,而當藝術家通過藝術品意識到自身的創傷,理解到自己的內心想法時,那么他就會得到解脫。因此塞尚的畫面并非僅充斥著壓抑與破壞的頹喪情緒,而是以繪畫為調節機制,對該情緒進行發泄從而與內心達成和解,所以畫面最終達到平衡,畫面中出現了積極的情緒,即與性欲達成和解。筆者將在下文對這一觀點進行詳細論述。

三、自我防御機制的作用

精神分析理論提出,由于人格的構成和構成內部之間存在著矛盾沖突,因此人格會呈現出不穩定的因素,這時就需要自我預防機制來進行調節,該機制主要維持無意識的平衡,對人格起到保護作用。當防御機制不起作用時,人就會產生精神問題,因此自我防御機制的目的在于精神受干擾時用以避開干擾,保持心理平衡的狀態。該機制常在無意識狀態下使用,主要有如下幾種方式:壓抑、升華、替代、拒絕、反向形成、理智化、投射,其中升華是指通過文藝領域,將無法疏解的情感抒發出來,是防御機制中最積極的一類,塞尚則是運用這種防御機制,從而抑制了自我毀滅欲望的產生。

在《大浴女》圖中,充斥著性幻想與性壓抑,塞尚以繪畫為調節機制來疏解對性的焦慮,通過繪畫可以看出塞尚在此時心理已經達到了一種穩定、平衡的狀態。畫面中充斥著藍綠色調,色彩明亮;人物動態舒展,遠望村莊的少女身材健壯,近處洗衣服的幾個女人仿佛與大地融為一體,人物膚色溫和而又熱情;背景的筆觸肆意奔放、輕松自如,畫面中仿佛存在流動的空氣,將人、樹、天合為一體,整體流露出一種輕松愜意的氣氛,同時又具備塞尚特有的畫面堅實穩固的特征。從畫面的色調、人物形象以及氣氛進行分析,可以看到畫面富有朝氣,對性的渴望與壓抑在此時達到平衡,給人與他早期的作品《宴會》完全不同的感受。

通過藝術作品宣泄情感,實質上會受到時間與藝術家自身閱歷的影響,因此弗洛伊德在分析達·芬奇畫作時提到了“遮蔽性記憶”以及“時間與幻想的串聯”。遮蔽性記憶指藝術作品承載著過往的痕跡,而這些痕跡經過多番扭曲,最后又以幻想的方法被替代而成作品;時間與幻想的串聯則是指藝術家一生中的三個時刻——童年早期不具備任何意義的生活經驗期、由前者影響產生幻想的時間和幻想表達為藝術作品的時間。⑤塞尚對性的渴望與多年后他自身對于性的了解相互融合,融入了潛意識中,從而在畫面中表現了出來,因此畫面中這種本我與自我、無意識與意識達到了平衡,也象征著他最終跟自己的性心理達成了和解。

弗洛伊德在后期心理治療中逐漸重視自由聯想法的運用,他認為創傷是由反復出現在心中的物件或者畫面所構成,當患者理解了自身內心的想法就會得到解脫。自由聯想法的最終目的在于挖掘病人壓抑在潛意識內的致病情結或矛盾沖突,主要方法是將病人安置到舒適的房間內,讓其進行自由聯想,想講什么講什么,醫生進行適當引導,從而發現與病情有關的心理因素。塞尚繪畫的過程實際上與這一方法的本質不謀而合,他通過不斷繪制浴女題材的作品,也在不斷地與自己的內心世界進行交流,從而對性的態度由壓抑到開放,最終得以和解。

四、結語

精神分析強調無意識,認為繪畫作品蘊含了畫家的內心世界,即潛意識,在《大浴女》中豐滿的女性形象以及畫面中心的三角符號,無不揭露著塞尚潛意識中對性的渴望,因此畫面成為他的“本我”形象,但由于現實倫理的束縛,也就是“超我”的道德要求,從而畫面中具有性壓抑的傾向。這種對性本能的壓抑激發出了破壞本能的出現,畫面中因此具有了一定的破壞性,由于在畫面中進行了情感宣泄,塞尚并未出現自我毀滅的欲望,這正是因為自我保護機制在起作用——塞尚將無法抒發的情感寄托于畫面,通過文藝領域達到了升華。因此《大浴女》不再如早期作品的狂熱,具備了愜意而又穩定的特征,使得性壓抑與性幻想達到平衡,意味著塞尚與自己的性心理達成了和解。

本文通過精神分析的視域,分析了塞尚晚年浴女題材的代表作《大浴女》,從中窺探出塞尚對于性本能的認知,從而分析這種心理狀態對畫面產生的影響。精神分析學說本運用于心理治療,但隨著心理學家對人內心的深入探索,文藝理論家開始逐漸意識到藝術家內心世界對畫面產生的影響,因此繪畫分析不再僅限于繪畫技巧本身,轉而開始對藝術家的人生及其心理狀態進行分析,以此探究其風格、畫面形成的原因,因此精神分析學說為繪畫分析開辟了一條新的道路,在對藝術作品進行個案研究時,為我們提供了新的路徑與方法。

注釋:

①張良叢、姜游:《李澤厚實踐美學對精神分析的運用及其當代意義》,《馬克思主義美學研究》2020年第1期,第211頁。

②[美]邁耶·夏皮羅:《現代藝術:19與20世紀》,沈語冰、何海譯,江蘇鳳凰美術出版社,2015年,第9頁。

③劉艷萍:《以〈娜娜〉為例探究左拉自然主義文學創作特征》,《大眾文藝》2019年第24期,第34頁。

④[法]左拉:《杰作:一部關于塞尚的小說》,冷杉、冷樅譯,金城出版社,2014年,第2頁。

⑤王卉:《弗洛伊德精神分析美學理論研究》,湖北師范大學2018年碩士學位論文,第33頁。