任務進階:從助讀資源到梯式任務群

——語文新課堂探索

劉宏家 張春旺

什么是助讀資源?王唐平教授認為是教材中圍繞選文編寫的閱讀提示、隨文注釋、思考問題、知識短文等助力學生閱讀素養提升的一系列材料。筆者認為,能夠助力學生理解文本的教材之外的材料,也應屬于助讀資源的范疇。

“任務”是指對上述助讀資源整合、加工、再創造,形成便于學生理解文本的一系列助讀任務。“進階”則是依據學生認知規律,把助讀任務由淺入深進行上升式排列,建構梯式任務群,由低階思維到中階思維再到高階思維,逐階啟發和提升學生思維。“任務進階”就是將二者融合,讓學生思維進階的過程可視化。

一、現象點擊:由助讀資源到助讀任務——缺乏問津者

《義務教育語文課程標準(2022 年版)》(以下簡稱“新課標”)指出要“整合有價值的信息”,教師應當對教材助讀資源整合,甚至再創造,形成助讀任務。那么,在現實的語文課堂中,教師是如何做的呢?筆者對江蘇省某區兩所農村中學、兩所城區中學的七至九年級共100 位語文老師進行了線上問卷調查,統計結果如圖1。

圖1

從上述的調查結果不難發現,幾乎所有教師都是直接使用教材中助讀資源,沒有對助讀資源整合、加工的過程。任務進階成了空中樓閣。因此,高效地再創造助讀任務就是至關重要的支點。

二、成因剖析:由助讀資源到助讀任務——過于靜態化

1.基于教材

(1)教材助讀資源散亂,缺少思維梯度

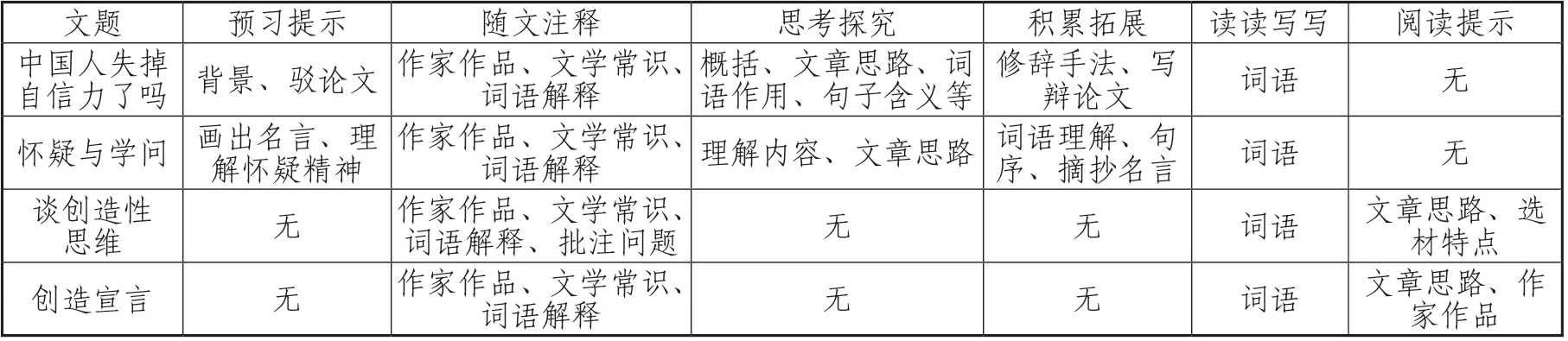

盡管教材安排了許多助讀資源,但是它們比較散亂,缺少統一的序列,而且比較強調知識化,過于靜態化,缺少思維梯度,對提升學生的思維品質作用不大。以統編《語文》九年級上冊第五單元為例,助讀資源如表1 所示。

表1

通過表1 不難發現,助讀資源識記內容比較多,其中的“預習提示”“隨文注釋”“積累拓展”“讀讀寫寫”“閱讀提示”大多是知識介紹,沒有統一體制,幾乎不體現思維,也就更談不上思維進階。要讓以上助讀資源高效發揮作用,就需要教師再創造形成助讀任務。

(2)部分助讀資源不合學情,缺少實用土壤

教材中有些助讀資源不合學情,也不實用。比如,九上第五單元中每課的“讀讀寫寫”環節,只是羅列出相關詞語,既沒有注音也沒有解釋,更沒有例句;“預習提示”環節提到駁論文,卻沒有具體闡述。統編教材中這樣的助讀資源比比皆是,所以教師需要開動腦筋再創造。

2.基于教與學

(1)教師過于依賴助讀資源,缺乏再創造

教材助讀資源散亂,不成體系,沒有序列,沒有思維梯度。多數教師圖省事,直接使用教材助讀資源,缺乏再創造的過程。這與教師教科研意愿淡薄有很大關系。因此,教師需要強化培訓,提升教科研素養。

(2)學生過于依賴參考答案,缺乏獨立性

在推行任務進階實踐的初始階段,筆者針對助讀任務使用情況,對上述中學的七至九年級共140 名學生進行了線上問卷調查,調查結果見表2。

表2 學生使用助讀任務情況調查

通過上面的調查結果不難發現:在助讀任務實踐的初始階段,學生缺乏獨立完成任務的意識,大多喜歡查閱資料,根據資料答題。在修正答案環節,學生大多依賴教師,缺乏獨立思考能力,較少提出個人看法和觀點。因此,教師要不斷優化助讀資源,設計更加高效的助讀任務,實現任務進階,從而引導學生獨立積極思考,提升學生思維品質。

三、價值審視:任務進階——思維可視與提升

1.發展新課標相關理念,使思維品質提升有抓手

新課標在語文核心素養方面提出了思維能力的概念,介紹了思維能力的內容。但是對于如何發展思維能力,新課標沒有具體做法。新課標也提出了任務群的概念,主張構建任務群,但是構建什么樣的任務群?如何構建任務群?任務群里的任務之間是什么關系?如何利用任務群發展學生的思維品質?這些問題新課標都沒有提供具體范式。筆者認為,構建助讀任務,據此構建梯式任務群,是對新課標任務群的發展,有助于逐步提升學生思維品質。

2.啟動學生思維主動性,使思維品質提升到高階

在傳統的語文課堂中,教師大多采用告知式教學,用個人體驗代替學生體驗,做知識的“搬運工”。蘇霍姆林斯基認為,知識不在于儲存,而在于“周轉”,在于思維的啟發。課堂缺乏思維啟發,思維品質提升就無法實現。構建助讀任務,踐行任務進階策略,能夠讓思維可視化、梯式化,使學生思維品質不斷提升。

四、理性建構:任務進階——路徑尋繹與探索

1.建構梯式任務群:任務進階的載體

據上所述,我們把教材內外的助讀資源整合加工,形成助讀任務,在此基礎上,把助讀任務按照梯式遞進進行組合,建構梯式任務群。梯式任務群可以針對一個教學環節、一節課、整個單元教學,是任務進階的載體,也是任務進階的前提條件。梯式任務群具有雙線進階模式,一方面任務由易到難,逐漸升級,另一方面由低階思維進階到高階思維(見圖2)。

圖2

(1)堅持問題導向

在教學過程中設置梯式任務群,不必面面俱到,而要堅持問題導向,就是要隨時關注學情。對于學生來說,有些知識點比較容易,很快就能掌握,沒有必要設置梯式任務群。教師要善于發現學生的痛點問題,有針對性設置梯式任務群。比如,在九上第五單元《懷疑與學問》教學過程中,筆者發現學生不會用例子證明觀點,只會簡單敘述例子,因此設置這樣的梯式任務群。

梯式任務1:文本第六節要證明什么觀點?

梯式任務2:第六節是如何證明觀點的?

梯式任務3:如果換一個例子,你打算用哪個例子?請寫出你的證明過程。

通過解決梯式任務群,學生明確了議論文中例子的使用規則,也明確了用例子證明觀點的意識,將證明過程的思維做到了可視化。

(2)依據學生認知

中學生的直觀和形象思維比較發達,而邏輯和抽象思維比較淡薄。教師設置梯式任務群時,要依據學生的認知規律,不能想當然,更不能用自己的邏輯思維代替學生的直觀思維。比如,教學《登勃朗峰》一課時,要根據學生的認知規律,來探究寫奇景之法,筆者設置如下梯式任務群。

梯式任務1:觀看介紹勃朗峰的視頻,再通讀全文,畫出作者的游蹤。

梯式任務2:根據示例賞析勃朗峰奇景。示例:奇美在水流之多——“俯瞰腳下峽谷,只見其間一股清流急湍其間,環顧四周,巖壁巉峻,丘崗蔥綠,美不勝收。整個黑首道上,到處瀑布傾瀉,轟鳴作響。”

梯式任務3:閱讀文章,想一想作者如何把這些奇景寫出來的?并探究這樣寫法的巧妙。

以上梯式任務群充分考慮到了學生認識規律:先播放視頻,激活學生的形象思維,讓學生標出游蹤,再讓學生說說勃朗峰景奇美在何處,最后進階,探究寫景手法的妙處。這樣容易被學生接受,也容易達成教學目標。

(3)整合課內資源

教材內助讀資源雖然不成系統,但也比較豐富,教師在設置梯式任務群時,可以對其進行整合和吸納。整合梯式任務群一定要體現思維爬坡,讓學生思維過程可視化。比如,教學《懷疑與學問》一課時,筆者對單元導語、預習提示、隨文注釋、課后練習等進行整合,再創造課前預習環節梯式任務群。

梯式任務1:查閱資料,簡明概括作家作品常識。

梯式任務2:默讀課文,讀完后想想自己有什么閱讀體驗或疑惑,寫下來。

梯式任務3:在文中把課后“讀讀寫寫”中詞語標出來,并選用三個寫一段話。

梯式任務4:標出自然段,理清文章論證思路。

梯式任務5:你認為本文的論證思路有何特點?

以上梯式任務群能夠步步啟發學生思維,讓學生思維過程完整呈現出來;能夠促使學生從最近思維發展區,走進深度思維發展區,提升學生思維品質。

(4)拓展課外資源

教材外的助讀資源,有教參、學術論文、網絡資料等,可謂不勝枚舉。教師應根據文本的需要,選擇合適的助讀資源,整合梯式任務群。比如,教學《創造宣言》一課時,在學生充分學習議論文的基礎上,為探究議論文的寫法,筆者設置如下梯式任務群。

梯式任務1:閱讀《從小學生“讀書等身”說開去》《勇氣》《敢于推翻自己》三篇文章,分別歸納論點。

梯式任務2:閱讀《從小學生“讀書等身”說開去》《勇氣》《敢于推翻自己》三篇文章,分別歸納思路。

梯式任務3:閱讀《從小學生“讀書等身”說開去》《勇氣》《敢于推翻自己》三篇文章,分別歸納論證方法。

梯式認為4:歸納議論文寫作技巧,以“君子當奮進不止”為題寫一篇議論文。

教師要整合課外助讀資源,形成梯式任務群,引導學生由淺入深地理解議論文寫作技巧,強化學生對議論文的認識,進而使其能夠寫出較好的議論文。

2.建構助導式樣態:任務進階的支架

建構梯式任務群后,教師需要通過建構助導式樣態幫助學生任務進階,逐階引導學生學習梯式任務群,讓學生的思維積極動起來,由被動變主動,由低階向高階提升,實現思維進階。

(1)巧用分解,讓任務進階過程化

蘇霍姆林斯基認為,教育要引導學生靠已有的知識獲取新的知識。從已有知識到新知識,比較有效的方法就是巧用分解法。比如教學《懷疑與學問》一課,上課伊始,筆者首先提出一個主任務:“請你寫出文章的論證思路,并說說你有什么啟發?”為激活學生思維進階,也為讓任務進階可視化,筆者將其分解成如下梯式任務群。

梯式任務1:題目如果換成文章中一個短語,你打算用哪個短語?

梯式任務2:同學們找了課文中不同的短語,如果去掉一個詞語,你打算去掉哪個?說說理由。

梯式任務3:請同學們討論,必須保留哪幾個詞語?說說理由。

梯式任務4:保留的詞語就是文章的中心論點也是文章的論題,還有分論點嗎?大家可以找過渡句。

梯式任務5:剛才找到的過渡句如果分成兩句話,分別可以放在文中哪兩段開頭?

梯式任務6:請你寫出文章的論證思路,并說說你有什么啟發?

以上六個梯式任務層層推進,由易到難,同時,學生思維過程也展現出來,思維由低階到高階逐層提升。

(2)妙設情境,讓任務進階形象化

新課標提出情境學習模式,提示教師要根據生活創設有意義的情境,讓學生運用語文解決典型問題。通過巧設情境,設置梯式任務群,教師可以讓學生有可感的形象為依托,在形象化中實現任務進階,逐步提升學生思維品質。比如,針對《登勃朗峰》一課,筆者設計如下情境。

“馬克·吐溫《登勃朗峰》后半部分寫到的車夫,在駕車下山之前,有機會縱飲一番,略帶醉意。接著帶著我們駕車下山,車子有時一兩個輪子著地,有時騰空而起,差點險遭不測,但車夫說就當時樂趣吧。”對此,兩名學生進行了討論。

學生1:車夫“縱飲”卻“略帶醉意”,可以看出車夫酒量大。

學生2:那不一定,你對“縱飲”理解有偏差吧?

學生1:車夫喝酒后仍然駕車下山,這種行為太危險,不能在課文里宣揚這些。

學生2:這種行為確實不能學,但是作者這樣寫是有目的。

根據以上情境,筆者設置如下梯式任務群。

梯式任務1:關于“縱飲”一詞的理解,你同意學生1 的觀點嗎?說說理由。

梯式任務2:關于酒后駕車下山的情節,學生2 說作者有目的,你幫助說說什么目的?

梯式任務3:作者在文中宣揚酒后駕車的情節,你能看出美國人的文化心理嗎?請結合馬克·吐溫的其他作品進行闡述。

基于教材設計兩名學生對話的情境,由此設置梯式任務群,從詞語理解到情節理解,再到美國人文化心理的探究,助讀任務由淺入深,學生思維步步提升,任務進階同步提升。

(3)精當拓展,讓任務進階縱深化

梯式任務群建構過程中,在引導學生梯式學習進程時,要想讓學生思維進階,不斷縱深化,教師還需要精用拓展,即以教材中某個點,根據某種需要,向外拓展,精當延伸,以此讓材料縱深化,讓學生理解和思維縱深化,此時切忌隨意疊加材料。比如,在教學《懷疑與學問》一課第六節關于戴震的例子時,筆者設置如下梯式任務群。

梯式任務1:作者講述戴震的事跡,運用了什么論證方法?

梯式任務2:作者舉戴震的例子,想證明什么觀點?

梯式任務3:仔細思考,戴震的例子能證明本節觀點嗎?

梯式任務4:如果在戴震的例子后面加點說理內容,應該怎么說?

為了助導學生完成梯式任務4,筆者又拓展了關于戴震的介紹,同時對拓展內容進行優化,使拓展內容具有精當性。

戴震在天文、數學、歷史、訓詁等方面有所成就。他批判程朱理學,對后世學術思想有巨大影響。他創建的進步倫理思想對梁啟超、章太炎等人有啟蒙作用。后人把其著作編輯成《戴氏遺書》。

根據以上精當拓展戴震的例子,有的學生在段后加上這樣的說理句子:“戴震正是靠著懷疑精神、不隨便輕信的態度,終于創立了進步倫理思想,影響深遠。”這樣的精用拓展,讓學生對戴震的理解縱深化了,讓學生的思辨表達也縱深化了。

(4)優化分類,讓任務進階個性化

首先,依據學情分類。教師在實施梯式任務群過程中,要充分考慮學情。學生的知識構成、心理特點、思維方式、興趣愛好等不同,學校與學校、班級與班級、班級內部學生等也客觀存在差異,因此,教師要基于學情創造整梯式任務群。

其次,依據文體分類。記敘文、說明文、議論文,散文、小說、詩歌、戲劇等文體不同,白話文與文言文不同,對應設置的梯式任務群應該不同,教師引導學生任務進階的方法也應該不同。教師應該大膽探索不同的進階方法,形成具有個性的實踐探索方案。比如,在教學散文《登勃朗峰》時,筆者根據學情,針對一節課,探索出基于梯式任務群的散文閱讀實踐個案。本節課主要分三個部分:課前預習、課中探究、課后延伸。三個部分內部有梯式任務群支撐,整體看三個部分,呈梯式上升,形成大梯式任務群。

①課前預習

梯式任務1:自主閱讀課文,讀完后想想自己有什么閱讀體驗或疑惑,寫下來。

梯式任務2:把“讀讀寫寫”中的詞語在文中畫出來,查清讀音和意思,并用其中任意三個詞語寫一段話。

梯式任務3:查閱資料,了解勃朗峰,了解作者。

梯式任務4:再讀課文,用一句話概括文章大意。

②課中探究

梯式任務1:理清作者的游蹤,注意地點的變換,繪制游蹤路線圖。

梯式任務2:運用批注法,根據示例賞析奇景。示例:奇美在山峰高大——“我們拾階而上,威嚴的穹頂也隨之愈升愈高,聳入藍天,最后仿佛獨據蒼穹。”(移步換景)

梯式任務3:作者寫勃朗峰奇美之景,有何意圖呢?(根據學情拓展《白楊禮贊》中描寫白楊樹的語段)

梯式任務4;根據全文探究作者的情感意蘊。

③課后延伸

梯式任務1:閱讀徐則臣《當家園只剩下一個籍貫》,探究作者的情感意蘊。

梯式任務2:假如你跟著作者游覽完勃朗峰,想發朋友圈,曬曬自己登山的見聞和感受,你會選擇哪些地方拍照?同時會寫什么感受?(寫感受至少使用一種修辭)

以上散文閱讀實踐個案,從課前預習、課中探究、課后延伸三個方面探索任務進階,針對大多數的普通學生。對于優秀學生,要強化課后延伸,對于學習困難的學生,注重課前預習和課中探究即可,課后延伸可以略去,由此實現閱讀教學分層的理念。

任務進階新課堂是一種動態的高效助學范式。在課堂上,教師創設梯式任務群,給學生搭建助學梯子,讓任務由淺入深進階,讓思維隨著任務進階而進階。如此一來,學生思維進階就會過程化、梯式化、可視化,思維品質和語文素養就會大幅度提升。