王博:輕捻指尖 捏出世間萬物

楊洋

以面為料,以手為藝。一捧普通到唾手可得的面粉,賦予了各種工藝的錘煉后,經(jīng)過半年甚至一年的時(shí)間沉淀,在一雙巧手的精雕細(xì)捏下,形狀各異的生活百態(tài),栩栩如生的神話人物,就會(huì)生動(dòng)逼真地呈現(xiàn)在世人眼前。這,便是堪稱指尖上的藝術(shù)精華、視覺上的藝術(shù)盛宴——太原傳統(tǒng)面塑。

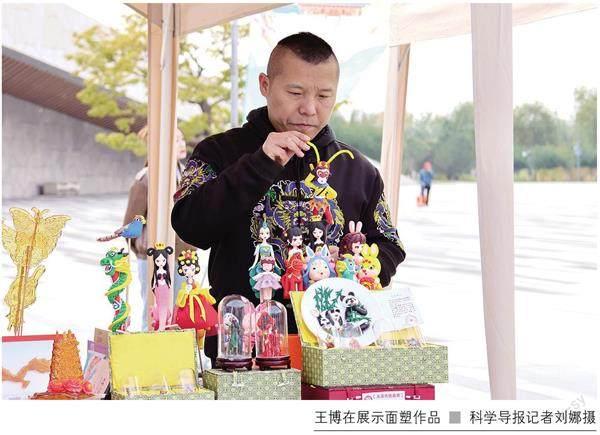

掌心分善惡,手指出美丑。一團(tuán)面,一雙手,千變?nèi)f化捏面人……五彩斑斕的小鳥,身披黃金甲拿著金箍棒的孫悟空,冰雪奇緣的愛莎公主等,一個(gè)個(gè)彩色的小面團(tuán),被一雙巧手如同變戲法一樣“蹦”出了一個(gè)又一個(gè)面人,直讓人驚呼神奇!12月12日,山西省非遺項(xiàng)目太原傳統(tǒng)面塑代表性傳承人王博在采訪中對(duì)記者說:“太原傳統(tǒng)面塑制作工藝流程有配料、和面、蒸面、揉面、調(diào)色、捏塑等,特點(diǎn)是成形快、形象逼真、色彩鮮艷。作品可大可小、制作精細(xì)、內(nèi)涵豐富、易于保存,可作觀賞和收藏品等旅游文化紀(jì)念品。”

據(jù)了解,太原傳統(tǒng)面塑興盛于清朝同治年間,到王博這里已傳承六代。作為土生土長的太原人,研習(xí)面塑20余年來,王博系統(tǒng)地掌握了傳統(tǒng)面塑藝術(shù)精華,并創(chuàng)作了現(xiàn)代卡通、漫畫風(fēng)格等多種人物、動(dòng)物形象,融合了自己的創(chuàng)新理念,將面塑傳統(tǒng)文化很好地傳承下來。

“我奶奶就是個(gè)捏花饃巧手,打我記事起就看奶奶在春節(jié)蒸花饃,要捏制棗山、佛手、石榴、羊頭、豬頭等花饃;寒食節(jié)要捏燕子、蛇、雞娃娃等各種動(dòng)物的花饃。我就守在奶奶跟前要一塊面團(tuán)玩。”王博談起啟蒙“老師”奶奶開心地說。在童年的王博心中播下了面塑的種子,耳濡目染,對(duì)面塑產(chǎn)生了濃厚的興趣。在奶奶90多歲的時(shí)候,他依然和奶奶一起捏面人、蒸花饃。

2000年,王博拜太原老一代面塑傳承人張振明為師。在這里,王博學(xué)到的不僅僅是傳統(tǒng)技藝,還有老一輩手藝人的操守。“師父時(shí)常告誡我們,要把太原面塑傳承好,把這門汲取了民間藝術(shù)精髓的手藝發(fā)揚(yáng)光大……”對(duì)于張振明的教誨,王博銘記在心,善于學(xué)習(xí)的他,博采眾家之長,不斷提高自己的面塑技藝。2004年,他慕名向北京面塑大師蕭占行學(xué)習(xí)精品面塑工藝,將西方雕塑手法巧妙融入面塑之中的思維讓王博眼界大開,他先后創(chuàng)作了25公斤重的大型清明主題面塑“春天的思念”和為虎年創(chuàng)作的15公斤重的大型面塑“虎嘯迎春”。面塑也可以像雕塑一樣氣勢(shì)雄渾、剛勁豪邁,王博的面塑作品讓人們嘆為觀止,他也邁出了自己從民間藝人向工藝大師蛻變的第一步。

“面塑工藝有很多短板,比如易碎、易裂、易變質(zhì),過去很多大件的面塑作品沒有辦法去省外乃至國外展示,即便是套著塑料殼子,運(yùn)輸過程中的一個(gè)顛簸,都會(huì)讓面塑作品受損,這種‘傷害’還無法彌補(bǔ)。”為了更好地傳承和展示面塑工藝,王博想方設(shè)法讓面塑作品變“結(jié)實(shí)”。

“就像做化學(xué)實(shí)驗(yàn)一樣,既要解決面脆易干的問題,又要讓其保持面本身的Q彈感。要不停地把各種膠狀的物質(zhì)加到面里,然后做出來看效果,有時(shí)候?yàn)榱嗽囼?yàn),一天能用一袋面粉。”在屢次試驗(yàn)中,王博終于找到了最適合的材料加入面團(tuán)中,徹底改變了面塑作品易脆、開裂的特點(diǎn)。目前王博的面塑作品已達(dá)到不變形、不干裂、不褪色、不發(fā)霉,而且很環(huán)保,可永久保存。

2011年,在法國舉辦的“關(guān)公節(jié)”,王博有幸參與其中,他把從未見過面塑的“老外”震驚了一把。雖然語言不通,欣賞藝術(shù)的心卻是相通的。當(dāng)?shù)氐娜丝吹酵醪┠蟮年P(guān)公像、十二生肖中的龍和足球明星人物肖像不禁豎起了大拇指,他帶去了幾十件展品很快銷售一空。2017年,王博遠(yuǎn)赴阿斯塔納世博會(huì),還贈(zèng)送了特制面塑世博會(huì)吉祥物;2019年,他受山西文化和旅游廳委派,到埃及參加“一帶一路”中國文化年活動(dòng);同年,在韓國全羅南道“山西日”非遺展演及文化交流活動(dòng)中,王博推出原創(chuàng)作品《中韓合作共繁榮》《木槿喜鵲》《喜來山西》等特色作品,并贈(zèng)予韓國官員。

藝術(shù)無涯,藝術(shù)無界;藝術(shù)是中國的,更是世界的。“一定要將中國的面塑文化帶向世界。”面塑傳承人王博以信念堅(jiān)定自己的目標(biāo)。

“傳統(tǒng)手藝的創(chuàng)新,這是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。做好面塑手藝的傳承與創(chuàng)新,這就是我的擔(dān)當(dāng),是非遺傳承人責(zé)無旁貸的事情。”王博說。非遺面塑,王博以其妙手生花,賦予了傳統(tǒng)文化深厚的內(nèi)涵與鮮活的靈魂,在傳承中發(fā)揚(yáng),在創(chuàng)新中光大。源遠(yuǎn)流長的面塑藝術(shù),正以獨(dú)特的魅力綻放繽紛異彩。